邻近轨交的深基坑施工保护技术

陈建中 简 要 鲍文挺 刘 杰

1. 杭州市建设工程质量安全监督总站 杭州 310005;2. 中建三局集团有限公司(沪) 上海 200129

1 工程概况

背景工程位于浙江省杭州市萧山区中心,占地面积为51 358 m2,总建筑面积325 650 m2。本工程场地形状类型为长方形,基坑平均开挖深度15.20 ~15.80 m,基础底板采用桩承台筏板基础。基坑西侧距离已运营的轨道交通2号线(埋深约11.20 m)约13 m,南侧邻近正在施工的轨交5号线(图1)。在A区第3道支撑(底标高-12.70 m)完成后,轨交2号线上行线水平位移最大值达6.60 mm(报警值5.00 mm),水平收敛最大值4.80 mm(预警值4.00 mm,报警值5.00 mm),竖向位移最大值为-3.00 mm(预警值-4.00 mm)。

图1 基坑支护平面示意

2 基坑围护设计概况

2.1 基坑设计概况

本工程基坑原围护设计分为A、B两个基坑(即靠近轨交2号线主楼区域为A区、其余为B区)。基坑支护采用φ1 000 mm@1 300 mm钻孔灌注桩支护及局部厚800 mm地下连续墙并组合3道钢筋混凝土内支撑,外侧采用φ850 mm@600 mm三轴水泥搅拌桩止水,A、B区间设置钻孔灌注桩分期墙。A区施工时,B区邻近A区50 m范围留土保护,待A区±0.00 m层结构完成并达到90%强度后开挖并施工B区留土区域,以确保基坑在施工、挖土过程中,将对轨交隧道的影响降到最低,从而达到轨交运行安全的要求[1-3]。

2.2 A区基坑围护设计

A区邻近轨交2号线侧基坑围护采用厚800 mm的地下连续墙及φ800 mm@1 200 mm外侧隔离灌注桩(顶部设置连系梁及加强板带),其余三侧采用φ1 000 mm@1 300 mm钻孔灌注桩支护,内设3道钢筋混凝土支撑,贯穿A区东西向中部设置1道厚800 mm随挖随拆暗撑地下连续墙(墙底标高-25.10 m),邻近轨交侧22 m范围内被动土体采用φ850 mm@600 mm三轴水泥搅拌桩加固(桩顶标高-11.90 m,桩长9.80 m,水泥掺量20%)。A区基坑围护平面及邻近轨交侧围护剖面如图2所示。

3 A区施工部署

图2 A区基坑围护平面及邻近轨交侧围护剖面

图5 基础底板修改前后示意

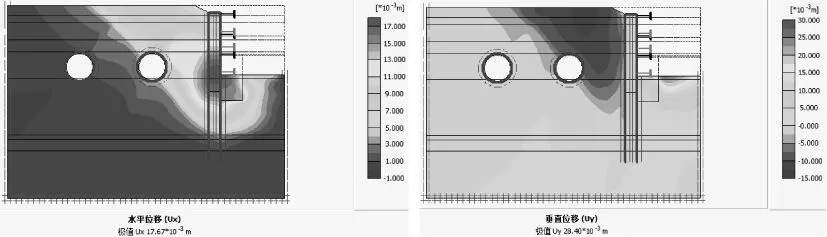

根据轨交隧道位移数据并结合实际工况进行模拟计算,如果A区基础底板仍按照原定施工部署(不分区施工)进行,待土方开挖到坑底时,轨交2号线上行线隧道的最大水平位移将达9.60 mm,最大竖向位移为-8.65 mm,将对轨交的安全运营产生严重影响(图3)。因此,为确保轨交运营安全,就须对现有施工部署进行全面调整。考虑到A区土方已开挖至第3道支撑底标高-12.70 m,故将第4层土方开挖及基础底板施工划分为6个区块进行(图4)。首先同时进行1、2区土方开挖及底板施工,待1、2区底板形成后,同步进行3、4区土方开挖及底板施工,3~4区底板完成后开挖5区,5区底板完成后,最后开挖6区土方并完成其底板施工。6块底板全部完成并达到设计要求强度后进行支撑拆除作业及地下室结构施工。

图3 开挖到坑底模型水平位移及竖向位移

图4 A区施工分区(右图为优先施工范围)

4 基坑施工保护措施

4.1 基础底板调整

在A区相邻轨交水平位移及水平收敛值均报警的情况下,A区基坑施工进度的快慢对于基坑变形有着至关重要的影响。为最大限度提高各底板施工速度,减少基坑暴露时间,将除深坑区域外的底板由桩承台筏板基础调整为筏板基础,局部承台上翻,减少了砖胎模及土方回填的施工时间,使得每块区域底板施工时间压缩3~5 d。根据施工部署优先形成的“门”字形基础底板,犹如形成拱形支撑,有效地控制轨交侧基坑变形(图5)。

4.2 邻近轨交侧设置加筋垫层

为使第4层土方开挖后到基础底板浇筑前这一不利期间能形成有效的临时传力体系,将邻近轨交西侧3~5区底板区域垫层厚度由100 mm增加至300 mm,并内配φ8 mm@200 mm单层钢筋网片,混凝土强度提高至C25,随挖随浇,垫层范围西起地下连续墙、东至3~5区东侧边线外扩1 m与1~2区底板相接。及时形成的加筋垫层减少了土体直接裸露时间、降低梅雨季节雨水天气对基坑的影响,同时兼顾起底板钢筋、模板施工期间临时支撑的作用(图6)。

图6 加筋垫层平面及剖面示意

4.3 邻近轨交侧增加应急钢支撑

因轨交地下站埋深较本工程基坑开挖深度浅,支撑拆除时势必会对其产生影响,为最大限度减少支撑拆除对轨交的影响,在支撑拆除前,沿地下连续墙区域布设400 mm×400 mm×13 mm×21 mm的H型钢斜抛撑。型钢斜抛撑靠地下连续墙侧顶标高为-10.90 m,水平宽度为4 m,沿地下连续墙每6 m布设1道(局部碰支撑位置进行微调或加密)。型钢顶部采用厚20 mm后置埋件通过化学锚栓固定在地下连续墙上,下部与埋置在基础底板上混凝土牛腿的埋件连接。混凝土牛腿与底板施工一起浇筑,严格控制混凝土牛腿的成型质量,确保后期型钢斜抛撑受力状态(图7)。

图7 斜抛撑布置平面及剖面

4.4 地下连续墙与底板连接形式调整

原靠近轨交侧地下连续墙与底板的钢筋连接采用了预埋钢筋接驳器,因施工条件及地下连续墙的成型质量等原因,预埋接驳器的位置可能产生偏差或被破坏,且因考虑将承台基础改为大筏板基础,将直接导致底板钢筋与预留接驳器无法正常接驳。另外,考虑到施工时将会在寻找接驳器上浪费大量时间,降低工效。故为加快施工速度,底板与地下连续墙钢筋的连接采用直接植筋法施工,大大节省了钢筋工程的施工时间,为基础底板的及时形成创造了条件[4-6]。

4.5 AB区基坑间增加下卧传力带

因沉降后浇带位于B区(分期墙外),且因分期墙分隔两侧底板无法连通,考虑到底板钢筋预留及连接、分期墙拆除以及底板传力带的设置,沿A区分期墙两侧分别预留宽1 200 mm的区域,在基础底板底标高以下设置厚500 mm C25混凝土下卧传力带撑住分期墙,有效解决第3道支撑拆除后基础底板传力等问题。施工时先行施工下卧传力带,后进行底板混凝土浇筑(图8)。

图8 下卧传力带平面及剖面示意

4.6 减少基坑暴露时间

为减少基坑暴露的时间,实行24 h两班制抢工,同时投入多台汽车吊辅助施工。因土方开挖及基础底板施工时正处于梅雨季节,为解决土方外运困难等因素影响,采取将土方短驳运至B区临时堆放,同时在支撑区域覆盖彩条布等措施,保证了在雨天等特殊天气下土方开挖的顺利进行,保证了施工进度,减少了基坑暴露时间。

4.7 增加监测频率

在A区第4层土方开挖期间,基坑的监测频率由原来的1次/d增加到4次/d,使参建各方及时掌握了监测数据。

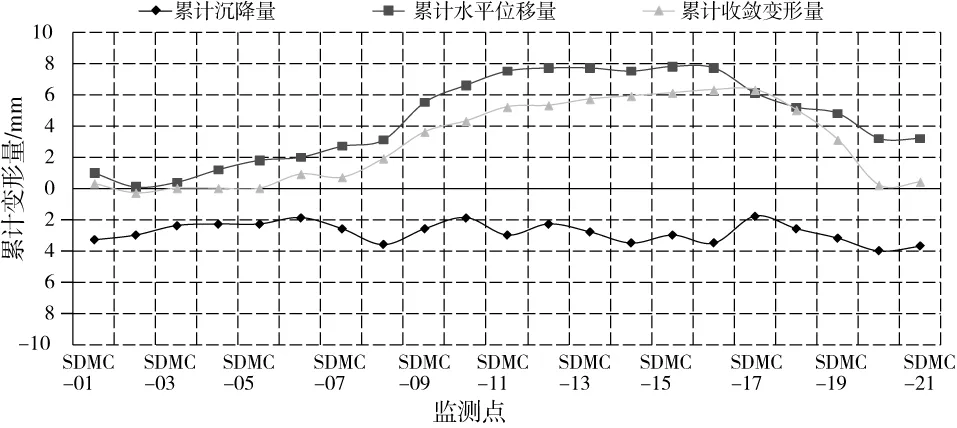

5 基坑监测

在基坑开挖过程中,通过监测单位每天提供的监测资料,严格按预警值、报警值进行控制,若位移变化速度、位移值超过容许值,则采取措施进行及时处理。底板完成时邻近轨交侧上行线最大水平位移为7.80 mm,最大竖向位移为-4.00 mm,低于A区按整块施工所预计的隧道最大水平位移9.60 mm及最大竖向位移-8.65 mm(图9、图10)。

6 结语

图9 底板完成时轨交2号线隧道内各监测点变形曲线

图10 邻近轨交侧基坑第4层土方开挖至底板完成期间轨交隧道变形曲线

在本工程基坑邻近轨交水平位移报警后,经过合理施工部署,采取分块施工、将基础底板由桩承台筏板基础调整为筏板基础、设置加筋垫层、增加应急钢支撑、分期墙位置设置下卧传力带等保护措施,采取24 h抢工并辅以严密的监控,顺利实现了基础底板的封闭。

底板施工完成后,监测数据显示,轨交上行线最大水平位移为7.80 mm,最大水平收敛值为6.30 mm,最大竖向沉降为-4.00 mm,达到了预期的目的,保证了轨交运行安全。经实践证明,该系列措施安全可靠,为今后类似工程的施工积累了经验[7,8]。