藏区“9+3”学生独立成班和混合成班心理问题对比分析

卢虹妃 杨露 任大成

【摘要】藏区“9+3”学生从藏区来到内地,其独特的成长环境促使他们有独特的人格特点,使其对新环境产生不适应,在独立成班和混合成班等不同的教学管理体制下,形成不同的心理健康问题。因此,了解和掌握藏区“9+3”学生的整体人格特点、分析在不同的教学管理模式下产生的心理问题和原因,并探索解决这些心理问题的干预措施,促进藏区“9+3”学生健康成长具有特别重要的意义。

【关键词】藏区“9+3”学生 人格特征 心理问题 干预措施

【基金项目】本文系2013年度四川省教育科研资助金项目重点课题“藏区‘9+3学生独立成班与混班管理比较研究”(川教函2013〔395〕号)的阶段性成果,课题负责人:杨露,高级讲师。

【中图分类号】G52 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)09-0016-02

藏区“9+3”学生是较为独特的群体,其对内地的生活、教学和管理模式会产生不适应,引发心理问题,如:学习困难、人际关系紧张、攻击性行为等,这必然影响其在内地的学习和生活,也会增加接受藏区“9+3”学生的中职学校管理的难度。我校对藏区“9+3”学生实行独立成班和混合成班的管理,藏区“9+3”学生在这两种模式下综合素质和专业技能得到提高的同时,也出现严重不等的心理健康问题,分析和对比在这两种模式下出现的心理健康问题,研究出适合藏区“9+3”学生心理发展的教学管理模式,对提高我校的教育和管理水平,促进藏区“9+3”学生身心健康成长具有特别重要的意义。

一、藏区“9+3”学生人格特点分析

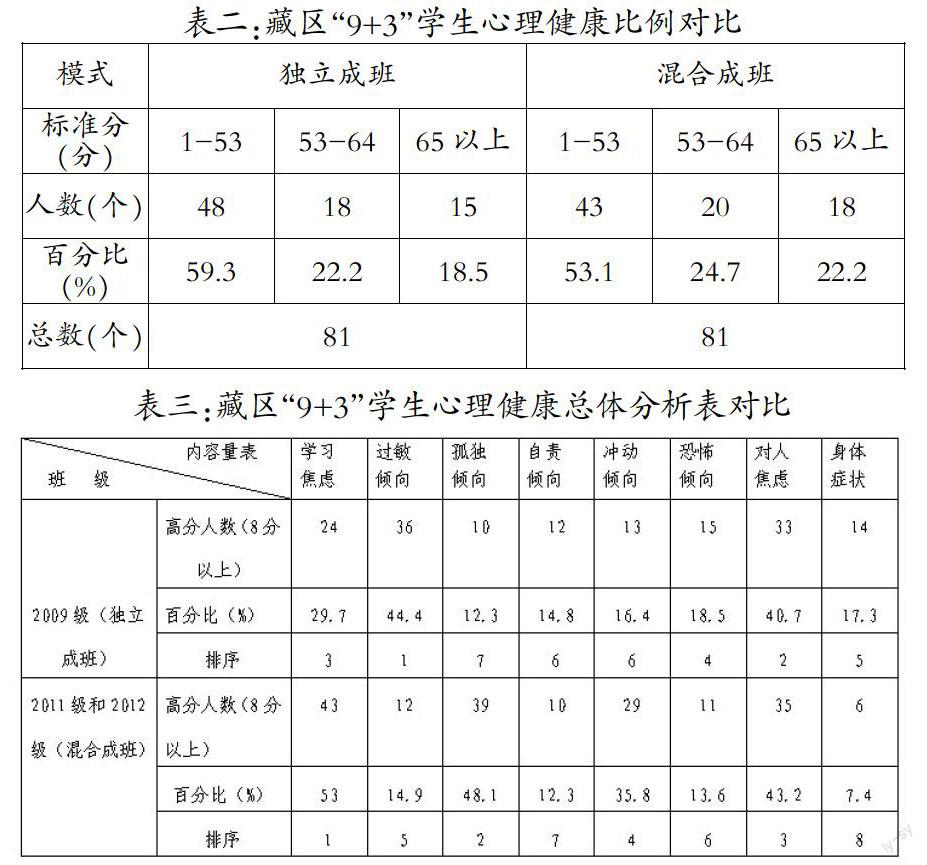

一个人的人格特点对其心理和行为的发展有重要的影响,研究表明,人格的发展除了受遗传因素的影响外,成长的环境、社会化、认知结构等因素也会对人格的形成有重要的影响,我校的藏区 “9+3”学生都是来自甘孜农牧区,其独特的宗教信仰、风俗习惯使他们有着豪放的性格、极强的自尊心和集体荣誉感,但由于经济水平相对落后、生活习性差异大、教育水平相对滞后,以及自身的语言、思维差异较大,情绪管理能力弱,存在一定的适应矛盾(见表一)。

二、藏区“9+3”学生在独立成班和混合成班管理中存在的心理问题

我校从2009年实施藏区“9+3”免费职业教育计划,并对2009级85名藏区“9+3”学生实行独立成班,享受专门的班主任和科任老师,与内地学生分开教学和管理,在这种模式下,藏区“9+3”学生适应能力和学习成绩增长较快,但与内地学生融合率较低,人际交往互为独立。我校在2009年以后,探究出混合成班模式,将藏区“9+3”学生与内地学生混合编班,每个班藏区“9+3”学生占三分之一,在这种模式下,藏区“9+3”在人际交往上得到改善,自我认知得到调整,但容易出现学习焦虑、自卑、攻击性行为等问题。为了明确藏区“9+3”学生在独立成班中和混合成班中所出现的心理问题,我们采用我国中小学普遍采用的《心理健康诊断测验(MHT)量表》,分别对2009级(独立成班)85名同学,2011级和2012级(混合成班)85名同学进行问卷调查。2009(独立成班)级藏区“9+3”学生,实际发放问卷85份,收回85份,回收率100%,筛出5份无效问卷,实得有效问卷80份。2011级和2012级(混合成班),实际发放问卷85份,收回84份,回收率99%,筛出4份无效问卷,实得有效问卷80份。

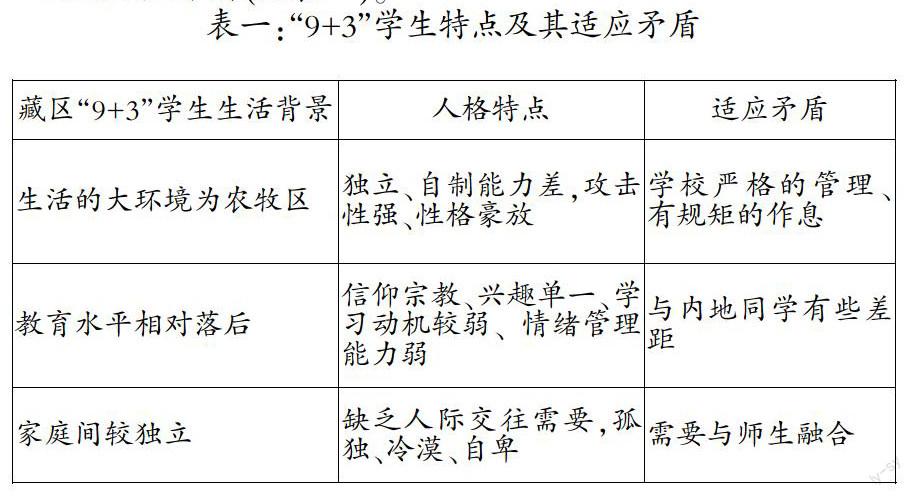

数据处理后,发现藏区“9+3”学生在独立成班中其心理健康总体水平良好(表二),但仍有18.6%的同学总分超过65分(标准常模65分),存在心理健康问题,其主要心理问题依次表现为:(1)过敏倾向,多数藏区“9+3”学生由于生活习惯在差异,容易为一些小事烦恼,情绪波动较大。(2)对人焦虑,害怕与人交往,缺乏人际交往的技巧。(3)学习焦虑,学习能力较弱、学习方法单一、学习动机不明确,对考试充满恐惧。

藏区“9+3”学生在混合成班中总体心理健康水平较良好,但22.2%同学总分超过65分,存在心理问题,依次主要表现为:(1)学习焦,虑藏区“9+3”学生基础差、在学习上力不从心,形成严重考试焦虑。(2)孤独倾向,藏区“9+3”学生在混班中人数较少,更愿意一个人独处,不主动交朋友,性格腼腆、害羞,害怕与人交往,自我封闭。(3)对人焦虑。

经过对比发现, 两种管理模式都会对藏区“9+3”学生的心理问题造成影响,只是在维度和严重程度上有差异,讨论和分析出其原因,对藏区“9+3”学生的发展和中职校的管理,有重要的意义。

三、藏区“9+3”学生心理问题原因分析

(一)不同民族的传统文化差异碰撞的结果

民族之间的政治、经济、文化等方面存在差异,各个民族在心理上的认同感和归宿感是不同的。少数民族无固定的居处区域,无稳定的收入来源,生活节奏较慢,并有特殊的生活风俗和相对完善的宗教体系,藏区学生形成了较为独特的心理状态。且处于心理 “断乳期”,是人格形成的关键期,其身心的发展具有不平衡性和社会性。

(二)藏区“9+3”学生与内地学生人际关系较紧张

在中职校中,藏区“9+3”学生人数相对较少,我校藏区“9+3”学生与內地学生的比例为1:49,和谐的人际关系是融入社会的基础,在与他人的交往中,都希望被他人认可,并能与他人保持亲密感和安全感。相反人就会出现无助感,最终导致心理失衡。由于藏区“9+3”学生有独特的沟通、认知和互动方式,在性格、习惯、爱好等诸多方面也存在差异。

(三)藏区“9+3”学生缺乏科学的家庭教育方式

大部分藏区“9+3”学生的家长所受的教育少、文化水平差,无法对子女及时进行科学的教育,学生的家庭教育长期缺失,在面对实际情况时缺乏科学、有效的处理问题的能力。藏区部分家长持读书无用论,对孩子的学习抱任其自然的态度,且藏民更崇尚宗教信仰,对学习与科学的追求存在顺其自然的看法,让藏区“9+3”学生缺乏学习动机并出现厌学心理。

四、藏区“9+3”学生心理问题的干预措施

(一)根据藏区“9+3”学生人格特点,宽严有度

尊重和关心学生是教师最基本的职责,应了解其兴趣爱好,培养共同话题,并且要尊重其民族习惯,如在饮食、风俗、节日上都要给予充分的理解和支持。但为了他们能更好的适应内地的生活和学习,也要严格要求。

(二)促进人际交往,完善人格全面健康发展

良好的人际关系是适应社会的基础,健康的人际交往能缓解自卑感和孤独感,建立自信,培养健康的兴趣爱好,形成科学的人生价值观,建立完善的自我意识系统,形成健康的人格。人际交往的发展不仅依赖于学校领导的重视,还依赖于整个学校的文化氛围,学校要把藏区“9+3”学生的人际沟通能力放在重要的位置,不僅要开设人际沟通的课程,还要组织相关的人际文化活动。

(三)优化藏区“9+3”学生的家庭教育环境

父母是孩子的第一任教师,家庭的教育环境对学生的心理发展影响最为深刻,学校应加强与藏区学生家长的联系,共同探讨出适合该学生的教育方式,把孩子放在第一位,改变家长原有的人生价值观,把学校教育与家庭教育有效结合,学校可每学年召集家长举办心理健康讲座,举办亲子心理健康周,观看亲情、教育电影。

(四) 探索适合藏区“9+3”学生身心发展的管理模式

对藏区“9+3”学生人格特点及两种管理模式下心理问题和分析和对比,我们可以很容易得出这样的结论:对于藏区“9+3”学生既要让其融入内地学生学习、生活,又要适时地基于他们针对性的教育与关怀,这就要求我们要汲取藏区“9+3”学生独立成班管理和藏区“9+3”学生与内地学生混合成班管理两种管理模式的优点,促进其形成健康完整的人格,在心理发展的第二关键期实现完美的过渡,着眼于心理素质的培养,探索出更适合藏区“9+3”学生成长的管理模式——藏区“9+3”学生与内地学生混合成班教学和集中教学相结合的管理模式。

参考文献:

[1]张兰君.刍论当代大学生健全人格的塑造[J],理论导刊,2009,3.

[2]蒙家宏.水族小学生心理健康状况调查[J],湖南中学物理·教育前沿,2009,16.

[3]马凤龙,闫莉,刘洪蕾.提高民族心理素质是和谐社会的本质要求[J],西北民族大学学报(哲学社会科学版),2007,4.

[4]潘世华.青少年社会适应的相关研究[J],技术与市场,2009,8.