梦境是衔接现实与精神世界的桥梁

杨舒

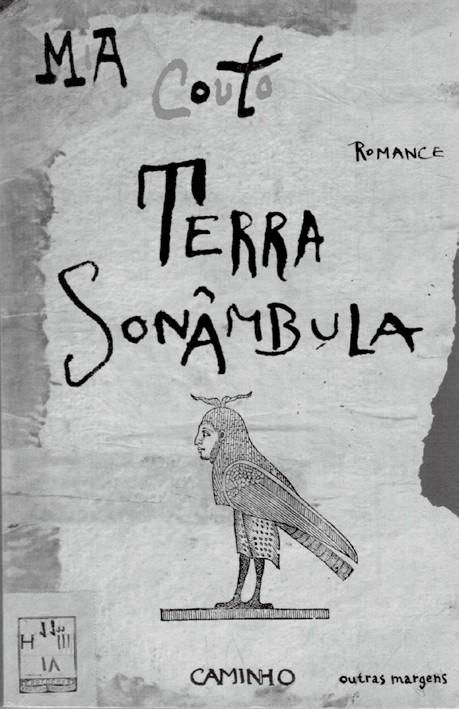

米亚·科托,是莫桑比克当今最著名的作家之一,1992年出版首部长篇小说《不眠之地》(葡语书名?Terra Sonambula?,又译为《梦游地》),即获巨大好评,被选为20世纪十二本非洲最佳书籍之一。该作者凭借这一代表作获得了2014年葡萄牙语文坛最高荣誉卡蒙斯文学奖,同年亦获美国俄克拉荷马大学授予的纽斯塔特国际文学奖,并且近年来也一直是诺贝尔文学奖的热门候选人之一。米亚·科托的小说中经常会有象征性地进行文化身份的构建,从书中的典型代表人物斯克列托(Siqueleto)我们可以看到莫桑比克民族文化特性。

该小说讲述的是在莫桑比克内战时期,一位老者图阿伊尔(Tuahir)收留了路边偶遇的一个可怜的失忆小孩穆易丁嘎(Muidinga),在他们逃离战火的途中,捡到了一本记事本,其主人金祖(Kindzu)在里面记述了许多梦想中的美好世界,深深吸引着这一老一少。文章最终给出了一个耐人寻味的结局,似乎他们的现实世界和金祖的理想世界渐渐形成了一个重合的方向,而穆易丁嘎也和金祖有着千丝万缕的联系。这部小说可读性较强,且经得起再三阅读、推敲,深入浅出,缓缓道来。作者以穿插的手法,一章描述现实,一章叙述记事本的内容,在形成鲜明对比的同时,向全世界多方位地展示出莫桑比克的实情,使世人的目光和关注焦点聚集在这片为人所淡忘的热土。在其中一个描写现实的章节《斯克列托的教诲》中,出现了一个有趣又些许怪异的土著人物斯克列托,极富典型性地展现出了莫桑比克民族文化中丰富的内涵。在两位主人公逃亡经过一个几乎没有人烟的废弃村落时,掉进了当地唯一一位留守的土著民斯克列托所设的陷阱里,斯克列托想用一种“播种俘虏”的方式来延续、重振村落的生机,而在三者的不断接触、对话后,故事又发生了戏剧性的变化:斯克列托放走了两位主人公,用古老的方式把自己“播种”在了家乡的土地上。

整体来看,斯克列托在文中只是主角所经之地的一个过往人物,但其表现力和代表性极强。他生活的真实世界里因内战而战火纷飞,而其精神世界则在寻求战争爆发之前的宁静与祥和。在《玛蒂玛蒂的归来》一章中提到,像是“记忆梦想家、事实创造者、诞生出大地的一片梦境”。莫桑比克人民似乎将其信仰与渴盼都寄托于一个当下之外的更美好的世界,由此,在本书中,梦境持续扮演着当下真实世界与理想中美好世界之间的媒介或通道,让他们得以在这两个世界中来回穿梭。“梦境是我们给余生的自己寄出的信件,因此,金祖的记事本不应是由骨肉之手写下,而是由其梦境编纂书写而成。” 就像文中的小主人公穆易丁嘎,因为没有了所有的记忆,他急切地渴望能了解自己的过去,于是这种强烈的情感也立即在其梦境表现了出来,由此再一次表现出莫桑比克文化中典型的个性特征,即,梦境是衔接现实与精神世界的桥梁。在金祖的梦境中充斥着斑斓与热情,乃至在穆易丁嘎看来,那就是一个超级梦想家才能创造和勾勒出的完美世界。

文中另一个主人公图阿伊尔,虽然对生活的热情消失殆尽、身处危险,却依旧能描绘出一个美好幻境,“我们的家乡安宁祥和,所有的莫桑比克人都彼此熟悉,互相往来,不再担惊受怕。”自此不难推断出,老图阿伊尔也曾拥有梦想,一个人人互知、安居乐业的世界。而据老斯克列托所说,“我已经老了,再见不得不幸了,可当今这样的不幸我真的见所未见”,一位历经风霜的老者发出如此疲惫的感叹,战争带来的痛苦可见一斑。当他听到图阿伊尔描绘的梦想之境时,艳羡地表示,“他的梦想之境就正如图阿伊尔的那样,祥和安静”。对于斯克列托而言,他的疲乏使他“不能同时睁开双眼”,因此,除了紧闭双眼入眠,他在清醒的时候亦紧闭一只眼睛,如此则可以让他至少不离开自己的梦境,免受战火纷扰。

而另一方面,小穆易丁嘎沉浸在金祖记事本中的美好精神世界里,进一步证实了莫桑比克人民对于美好希望的信仰,人人保有通往天堂的美好灵魂,甚至扭转战乱、逃离苦痛,就像一味“温和的火药,引爆却不置人于死地,而是迸发出更多的生命,从人的内心深处挖掘出更多的生机”。内心深处的灵魂可以是新蓬勃时代的摇篮、源头。作者运用这一比喻手法,将火药比作灵魂,风马牛不相及的两件事物,却暗藏着莫桑比克民族精神文化中对美好梦想的坚定信念。另一方面,亦凸显出其民族特性中面对困境顽强坚韧和乐观的一面,战争代表之物火药,在人民的想象中竟可以成为生命的象征。

“存善心者能成”,根据莫桑比克文化,他们坚信人心之善,世界本应和睦共处,而友善好客深深扎根于民族文化。

莫桑比克文化同时又和自然世界紧密联系,正如斯克列托所说:“我像一棵树,只会因谎言而死”,并在家人离开村庄的时候断然拒绝一起离开。斯克列托,更像是莫桑比克传统文化中的一个典型代表人物,表现出对土地的忠诚与迷恋。就像一棵大树,一旦扎根就不再移动半分,安静、不断孕育出新生命。在米亚·科托笔下,以斯克列托为切入点,读者会渐渐意识到这种大树思想在莫桑比克文化中的代表性。安静如树,从不轻易将情感外露,却默默守护自己的土地,甚至在废墟中,都不曾放弃半分。在莫桑比克文化乃至非洲文化中,万物皆有灵,他们相信天人合一,与大自然和谐共处、进行精神世界的沟通对话。而土地是孕育蓬勃生命的天赐圣物,由大树默默守护,不离不弃。因此,在村民们陆续离开之后,斯克列托“化身”成一棵大树,守护着他扎根生长的土地。在他刚抓到图阿伊尔和穆易丁嘎的时候,他声称是要将他们“播种”,而在他的思维中,这样可以诞生出更多的生命。甚至,从他始终坚持说土著语这点,也可以看到本源文化对他根深蒂固的影响,而由于对战火的憎恨,他更不允许外界的杂质扰乱自己的精神世界半分。

一棵树的存活,并不会要求太多,正如斯克列托坚信的,旧村民们之所以逃离家乡是因为牙齿感受到的饥饿,由于这个弱点,致使不幸入侵人心,正如小穆易丁嘎所说的另一个比喻,“苦痛归根究底是死亡窥探我们生活的一扇窗”。因此,斯克列托拔掉了自己所有的牙齿,以防止饥饿对自己的入侵。他还把拔下的牙齿当作战利品一般地保存在了一个铁罐头里,以昭示自己的胜利。对于牙齿的这个弱点的描述,让读者感受到了莫桑比克甚至非洲文化中对平常事物中人们所寄托和信仰的精神情感,万物的灵性又一次体现了出来,其文化中相信人与自然、现实与精神之间是有各种沟通方式的,而与自然的对话和联系也是无处不在、自然而然的。

一块石头“看起来没有生气,实则不然,它缓慢、悄无声息地活着,就像我一样”,斯克列托如此评价自己,认为在自己的文化中,所有的自然元素都有其生命力,无论缓急,也不管是否显而易见,它们都能和谐共处于一个世界。因此,在斯克列托看来,驯养一只凶猛的鬣狗也是在逻辑范围之内的事情,“这个家伙(鬣狗)是在守护他的生活”。

在莫桑比克文化中,名字可以永远代表一个人,就像人即使死后其灵魂亦不灭。斯克列托没有上过学,甚至不能完整地写出自己的名字,自然,他也不能将自己的名字“斯克列托”准确地用文字的方式传达给他的两个“俘虏”。而当他明白了老图阿伊尔 “涂鸦”的意思之后,就“兴奋地围着那个名字打转,瞪大了眼睛,双膝跪地,把字迹周围掸净,一直猫缩在那儿,盯着地面微笑着,露出他空空的牙床。然后就听到他用古怪的声音祷告似的哼唱着一首歌谣”。显然,对于自己名字的存在,老斯克列托非常满意,因为他有了留世的证据,而他一系列的跪地、清扫、凝视、微笑和哼吟无一不表现出他对这种名字代表性文化的敬仰和遵从。继而,不难推断出,老斯克列托在文中就想到了让自己的家乡重生和振兴的方法:他命令小穆易丁嘎把自己的名字“斯克列托”(Siqueleto)一字一字地深深刻在家乡的那棵大树上。正如人们可以与自然和平共处,斯克列托相信自己可以和家乡的那棵大树完美融合并与其一同枝繁叶茂。“他希望那棵树能孕育出许许多多的斯克列托”,这也足以再次体现出在莫桑比克文化中对人与自然之间紧密联系的坚定信仰。被深刻进树干的名字,代表着完美的结合、日后的重生与繁荣生机。斯克列托“会渐渐老去,但他会以另一颗种子的形式存在着”,如此一来,他也就不需要再将这两个“外人”播种下去了,而他自己的信仰和意识也将随着对自己的“播种”在家乡生根、发芽、枝繁叶茂,成为大自然永恒的一部分。自然界万物的灵性,人与自然元素的千丝万缕又无处不在的联系,时时刻刻将非洲土地上天人合一的理念展示在世人面前。

全文中主线虽然是老图阿伊尔和小穆易丁嘎的逃亡旅程,以及对金祖记事本的描述,但在讲述到老斯克列托故事的时候,在略微怪诞基调的背景下,却让读者深深感受到非洲文化中对土地、自然的热忱与忠诚,体会到人与自然万物之灵的联系,除了对遭受战火折磨的书中人物的同情之外,也被他们坚持文化及信仰的乐观与坚韧所震撼。