医疗纠纷行政调解:意义、问题及完善

龚文君

(中国人民大学劳动人事学院,北京,100872)

医疗纠纷行政调解:意义、问题及完善

龚文君

(中国人民大学劳动人事学院,北京,100872)

随着医疗技术自身的发展和患者维权意识的增强,医疗纠纷己成为一种多发性社会矛盾。从传统政治、文化背景的视角看,行政调解作为医疗纠纷解决的重要途径,具有其独特的优势。因此,笔者在分析现行医疗纠纷行政调解制度存在问题的基础上,提出赋予调解协议强制执行力、强化调解中立性、加强人员配置、完善调解程序等措施,以期为《行政调解法》的出台和《医疗事故处理条例》的修订提供参考。

医疗纠纷;行政调解;政治文化背景;效力;完善

《医疗事故处理条例》规定了医疗纠纷处理的三种途径,即协商和解、行政调解和民事诉讼,其中医疗纠纷行政调解的主要优势在于:对比医患双方私下协商和解,其基于法律性和中立性,能够最大限度地使得医患双方达成的协议合法有效;对比法解,其可以降低医患双方的诉讼成本,节约司法资源,且可以充分发挥医学专业技术优势。然而,部分地方的政府部门和法院,尚没有认识到医疗纠纷行政调解的优势所在,缺乏对医疗纠纷行政调解的人力物力保障和必要的业务指导。笔者试从我国政治传统和文化传统的视角,分析医疗纠纷行政调解存在的必要性、优越性和应然效力。

一、医疗纠纷行政调解的独特优势——基于我国传统政治、传统文化背景的分析

仅仅照搬西方的法律制度、法律经验这类“大写的真理”[1](P54),难以从根本上解决我国目前的医疗纠纷问题。考量一个制度,应当从其生长的土壤着手。笔者认为,应当从我国的政治传统、文化传统中寻找医疗纠纷行政调解的生长点、着力点。

(一)医疗纠纷行政调解的传统政治背景

纵观我国法制史,行政权对医疗纠纷的处理较之司法权一直处于强大的优势地位,我国是世界上最早运用法律来管理医药事务的国家之一,《唐律》对医生误伤、调剂差错、针刺差错、非法出卖有毒药品、行医欺诈等均规定了由官府处以相应的刑罚[2](P437-440);《元典章》明确规范了医疗纠纷的诉讼程序,如果医生和百姓发生纠纷进入诉讼程序时,由管民的官员和管医的官员共同审理[3](P11-12)。这种依赖行政机关调处纠纷的倾向,尤其在“偏远地区、经济落后地区”和“自律解决问题能力较低的阶层”更为明显[4]。建国后,中央政府、各级地方政府、各级卫生行政部门陆续制定了一系列条例和规定来指导医疗纠纷的处理,大多数医疗纠纷发生后,首先由卫生行政部门定性,进而合理的处理,行政权仍处于相对强势地位。理论上,通过诉讼解决医疗纠纷、救济权利无疑是最正当、最符合正义的选择;但在司法实践中,法院审判(特别是对抗式庭审模式)天然具有“只关心权利义务的法定界限”的特性,难以从纠纷背景、当事人身份关系出发寻找调适解决纠纷的可能性。而且,“由于强调权利绝对的排他性,所谓的‘依法判决’常常导致当事人不必要的长期对抗”[5](P62);另外,由于近年来民商事案件激增,司法资源不足、司法人员素质良莠不齐等因素可能导致少数判决与客观真实存在偏差,诚信体系缺失、当事人的对抗情绪严重等因素也带来了许多“有判无执”的案例,仅凭借现代法治理论便过于依赖法院无疑有矫枉过正之嫌。而基于医学专业技术认定的医疗纠纷行政调解,由相对了解医疗服务流程的卫生行政部门主持,在医患双方自愿的基础上达成,较之诉讼,无疑能更好地保护医患双方的合法权益。

(二)医疗纠纷行政调解的传统文化背景

我国传统文化中存在的“以仁为本”、崇尚和谐、追求无讼等思想全方位地体现着调解在纠纷处理中的重要文化基础,调解发源并盛行于我国传统社会是有着深刻的文化、哲学基础的。在司法实践中,部分医院领导认为患者将自己诉至法院是非常丢脸的事①依据我国民事诉讼法,医院法定代表人或其委托的代理人应出庭应诉。;相对应的,部分患者因拖欠医疗费被诉至法院后,也认为医院让自己到法院丢人现眼,导致医患双方在法院审理医疗纠纷的过程中,往往对立情绪严重,法院调解非常困难、败诉方涉诉信访现象严重。有学者主张,我国纠纷解决机制理想的发展趋势是培育社会、当事人自我消解纠纷能力[6]。但我国目前社会自治组织还较少且因其主持达成效力的不确定性缺乏群众信任,故而培育社会自我消解纠纷能力并得到民众的广泛文化认同,暂时尚无法成为定纷止争的有力手段。鉴于以上两大因素,在纠纷调解占主导地位的传统文化背景下,卫生行政部门对其管辖范围内发生的医疗纠纷进行协调和解决,为医患双方提供沟通的环境、医学专业技术依据,对尚未激化的暴力纠纷也可积极的事前化解,是较为现实可行的方式。

二、当前医疗纠纷行政调解制度亟待解决的问题

通过对我国医疗纠纷行政调解的传统政治、传统文化背景的分析,可以看出,卫生行政部门主持的行政调解,对医疗纠纷的和谐解决、保护医患双方合法利益、维护社会稳定曾起到并且将在很长一段时期内继续起到重要作用。然而,我们仍不能忽视当前医疗纠纷行政调解制度存在的以下亟待解决的问题:

(一)医疗纠纷行政调解协议不具备强制执行力

虽然最高人民法院于2009年7月24日发布的《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》,规定依法作出的行政调解协议具备民事合同性质,但该意见第8条规定“当事人不服行政机关对平等主体之间民事争议所作的调解,……向人民法院起诉的,由人民法院作为民事案件受理”,一旦医患某一方反悔拒不履行,另一方只能提起诉讼。医疗纠纷行政调解协议的非强制执行性,在实践中直接或间接产生了以下问题:

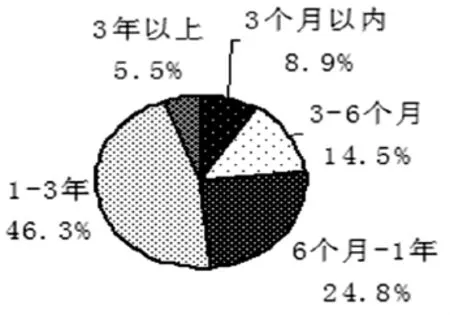

首先,增加了当事人的诉累。医患某一方不履行调解协议的行为,仅以“非自愿”或“重大误解”等理由即可进入诉讼程序。导致双方当事人付出额外的时间成本、诉讼成本(诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等),增加了双方的诉累。请先看下图:

图1 四川省A市B区法院2013年医疗事故纠纷案件审理时间统计

如图1所示,由于鉴定时间不计入审限、民事诉讼审限较长(一审审限简易程序3个月、普通程序6个月、二审审限3个月,且疑难案件经批准可延长)等因素,四川省A市B区法院2013年受理的医疗事故纠纷案件中,24.8%的审理时间为6个月至1年,而半数以上的案件审理时间达到了1年以上。例如,曾某某诉B区人民医院医疗损害赔偿纠纷一案,医患双方于2010年7月在区卫生局主持下达成调解协议并签字确认,但一方反悔诉至法院后,直至2013年12月一审判决才作出②(2013)翠屏民初字第2487号民事判决书。。

其次,卫生行政部门的医学专业技术优势无法发挥,不利于矛盾纠纷的最优解决。如前所述,医疗纠纷行政调解是卫生行政部门对纠纷成因、损害大小、责任比例等进行的医学专业技术性检验、分析,并在此基础上协调双方当事人,由当事人权衡上述因素并决定是否达成调解协议。医患某一方不履行调解协议的行为,并无任何法律法规予以规制,进入诉讼程序后,双方争议焦点也往往专业性、技术性较强,法院无法判断部分关键证据的真实性及证明力,只能要求举证方(一般是权利人)额外进行司法鉴定。例如,娄某某等诉浙江某某医院医疗损害赔偿纠纷一案,浙江省卫生厅作出浙卫发(2007)254号文件对事故责任认定后,娄某某再次诉至法院,2009年、2010年,双方当事人分别两次委托浙江大学司法鉴定中心进行司法鉴定,直至2011年12月法院依据鉴定结论作出判决,历时4年①《中国法院裁判文书库》(2010)杭萧民初字第4809号民事判决书。,既导致双方垫付高额鉴定费,又导致行政认定工作的浪费。

再次,加剧行政资源、司法资源的双重浪费。如前所述,医疗纠纷行政调解劳而无功现状的加剧,不仅增加了诉累,对卫生行政部门的调解积极性也产生较大的消极影响。部分卫生行政部门工作人员或出于觉得浪费精力,或出于担心司法鉴定与行政认定结果不一致,在工作中对调解积极性不高,甚至建议医患双方直接去法院起诉,违背了我国全面建设服务型政府发展理念。

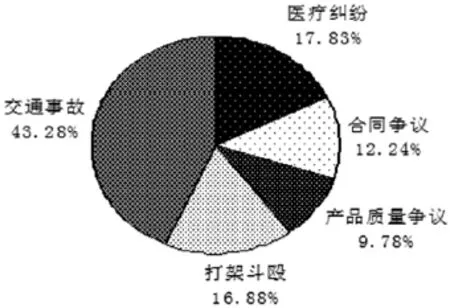

图2 四川省A市B区法院2013年涉及行政调解的民事案件统计

如图2所示,四川省A市B区法院2013年共受理4700余件民事案件中,有118件是诉请确认行政调解协议效力或讼争焦点达成过行政调解协议的案件,其中17.8%系经医疗纠纷行政调解的案件。同一争议,经过行政调解达成协议后,还要求法院作为新案件审查其相关事实和证据,实乃对行政资源和司法资源的双重浪费,于法于理均有不妥。

最后,司法实践中各法院处理方式矛盾。司法实践中,由于缺乏相应的法律法规,对医疗纠纷行政调解协议相关案件的处理方式比较混乱。有的案例认定:医疗纠纷行政调解协议仅具有民事合同性质,不具备强制执行力。法院受理后,需按新的医疗纠纷案件审理,让被告充分答辩、给予双方举证期限,按照标准的对抗式庭审模式开庭,并依法作出民事判决书。例如,刘永香诉衡阳县人民医院医疗损害赔偿纠纷案②《中国法院裁判文书库》(2011)蒸民一初字第59号民事判决书。。有的案例则认为,有民事权利义务内容,并由双方当事人签字捺印、加盖印章的行政调解协议,法院只需审查协议本身的合法性和达成协议的程序正当性,程序与实体合法的调解协议应视为有效合同,法院判决双方按照调解协议履行各自义务,经过司法确认程序就可以直接生效并进入强制执行阶段,当天立案当天确认,不给予举证期限[7]。不同法院甚至同一法院的不同法官,处理医疗纠纷行政调解协议的方式不一致甚至截然相反,难免引发医患双方的合理怀疑,可能激化纠纷,不利于和谐社会的构建和法院公信力的提高。

医患双方(特别是医院)随着了解、参与医疗纠纷的增多,认识到医疗纠纷行政调解协议仅有合同效力,没有任何行政权力和司法权力来保障其履行,对卫生行政部门的信任度难免日渐降低,对医疗纠纷行政调解的接受度也会越来越小。

(二)医疗纠纷行政调解制度自身存在的问题

除了前述的法律未赋予医疗纠纷行政调解协议强制执行力这一问题之外,医疗纠纷行政调解制度自身的不完善,也是导致当前医患双方对卫生行政部门不信任、调解成功率低、调解后重新起诉率高的重要原因。我国的医疗纠纷行政调解制度存在以下一些问题。首先,卫生行政部门的中立性存疑。任何一种调解,第三方的中立性都是至关重要的[8],它决定着调解的客观性、公正性和接受度。在现行医疗体制下,卫生行政部门与医院形成的“上下级关系”已根深蒂固的扎根于患者的观念当中,许多患者认为,卫生行政部门作为医院的主管部门,不可避免存在部门利益和行业保护问题,发生医疗纠纷后,对卫生行政部门能否进行中立的调解持怀疑态度。如方鹏骞等的实证调查结果显示,67.7%的患者认为诉讼是公平的,而仅有23.7%的患者认为医疗纠纷行政调解是公平的[9]。其次,卫生行政部门负责调解医疗纠纷的部分工作人员缺乏足够的医学、法律知识。由于医疗纠纷调解过程中涉及医学、法学、社会学等专业知识,一般人很难对医疗纠纷的性质、事件的因果关系做出准确的判断,但是,卫生行政机关的部分工作人员缺乏相应的医学、法律知识,对医疗纠纷调解意见的医学根据与法律根据阐述不清[10],导致调解的说服力不高、患者倾向于诉讼等问题。最后,医疗纠纷行政调解制度存在“重实体、轻程序”的不良倾向。一则行政化色彩浓厚,只注重卫生行政部门的单方行政认定,而不重视医患双方的诉求和理由;二则缺乏医疗纠纷行政调解的程序性规定,如调解的方法、调解的时限、调解协议的要式。对于医患双方而言,医疗纠纷行政调解缺乏必要的程序透明度和结果可预测性,容易导致其对制度公正性缺乏信心,影响医疗纠纷行政调解制度的亲和力。

三、完善医疗纠纷行政调解制度的对策

正是前述医疗纠纷行政调解存在的若干问题,导致医疗纠纷难以和谐消解、医患矛盾不断激化。笔者试提出以下对策,以期为《行政调解法》的出台和《医疗事故处理条例》的修订提供参考。

(一)立法赋予医疗纠纷行政调解协议强制执行力

我国应立法赋予程序公正合法的医疗纠纷行政调解协议强制执行力,以弥补当前医疗纠纷行政调解制度最大的软肋,对缓解诉讼压力、平息医患矛盾、构建和谐社会有着积极的作用。然而,冰冻三尺非一日之寒,赋予行政调解协议强制执行力也绝非一日之功,应当通过司法解释、行政法规、法律逐步完善:

首先,区分不履行医疗纠纷行政调解协议的两类情形,规定针对性的诉讼程序。一类是义务人无正当理由拒不履行协议,或提出不合法的理由不履行协议,或仅以暂无支付能力为由拖延时间。在上述情形下,权利人有权直接申请强制执行,法院当天即可进入强制执行程序。另一种类则是当事人对协议的合法性提出异议。例如,当事人认为卫生行政部门工作人员在调解的过程中以压代调、强迫当事人签字捺印、盖章等不适当的调解方式。有学者认为,医疗纠纷行政调解的强制性存疑,没有强制力,不符合具体行政行为的构成要件;有学者则认为,行政调解属于非强制行政行为,也受行政复议和行政诉讼审查[11](P252-254)。笔者同意后者的主张:如果医疗纠纷行政调解协议的任一方当事人质疑协议的合法性,可以申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。经行政复议或行政诉讼审查,认定协议未违反意思自治原则,也不违反法律强制性规定且未损害国家、集体、第三人利益,则权利人有权直接向法院申请强制执行而非另行提起民事诉讼。此外,考虑到医疗纠纷的实际特点,为了更好地保护医患双方的合法权利,提出异议不能是无期限的,笔者建议如下:协议约定了明确的履行期限,应当在履行期限届满之前提出异议;协议未约定履行期限,可以参照法院判决裁定的上诉期、异议期,给予15日或30日的协议异议期。

其次,引入质疑医疗纠纷行政调解协议的风险保证金机制。鉴于当前医疗纠纷行政调解存在的若干不足,尚不宜完全剥夺协议双方质疑协议合法性的权利。笔者建议引入风险保证金机制,即如果协议双方对调解协议的合法性、公正性提出异议,经法院审查认定该行政调解协议系双方自愿达成的合法协议,根据公平原则,则质疑调解合法性的当事人,应补偿对方当事人支付的诉讼费用和合理的交通费、律师费等其他损失。这一机制,既促使协议双方审慎地思考医疗纠纷行政调解协议的公正性和合法性,权衡起诉能够为自己带来的精神、物质利益与付出之间的比例;又可以使得权利人因义务人随意起诉增加的诉讼成本(如律师费、交通费、误工费)得到一定程度的补偿,最大限度地维护公平与正义。

最后,循序渐进地赋予医疗纠纷行政调解协议强制执行力。由于我国幅员辽阔,城市数量众多,各卫生行政部门的依法行政能力、行政程序规范程度等方面都存在较大的差异[12](P13-15),赋予强制执行力也不宜“一刀切”。笔者建议,可以先在行政程序规范、卫生行政部门工作人员素质相对较高的直辖市、经济特区、较大的市等进行城市立法试点,在实践中寻找调解程序和强制执行中存在的问题和瑕疵,充分听取社会各界的意见和建议,不断进行修订,最终在全国性的法律中(如《行政调解法》、《医疗事故处理法》)中进行统一规定。

(二)强化医疗纠纷行政调解机构的中立性

如前文所述,在传统卫生行政体制下,行政调解机构中立性的缺失使其在实践中被排斥。应明确规定医疗纠纷行政调解机构的法律地位、法定职责,从而强化其中立性、权威性,进而使医疗纠纷的调解结果更加合法、合理,获得医患双方的认可。目前,在行政调解制度中,调解机构基本上有两种设置,“一是作为附属于某个行政机构的一个职能部门,设置在该机构内部;一是作为独立于某个行政机构的一个专门机构,设置在该机构之外。显然,相比较而言,后一种设置更能保证行政调解机构独立于某个行政机构,确保其中立性”[13](P243)。笔者建议,应通过立法对卫生行政部门和医疗纠纷行政调解机构进行适当区分,赋予后者相对独立的法律地位,使其在调解医疗纠纷过程中不受卫生行政部门及其领导的任意干涉。关于医疗纠纷行政调解机构具体设置的确定,目前主要有三种意见:一是在卫生行政部门内部设立专门的行政调解机构,二是在卫生行政部门之外设立专门的行政调解机构[14],三是由卫生行政部门之外的行政机关内部设立医疗纠纷行政调解机构。为避免行政机关过度膨胀和社会舆论的批评,笔者较为赞同第三种意见,例如北京卫生法研究会医疗纠纷调解中心、天津市仲裁委员会医疗纠纷调解中心即是较好的例证[15](P24-26)。

(三)加强医疗纠纷行政调解的人力资源配置

如前所述,部分负责调解医疗纠纷的工作人员缺乏足够的医学、法律知识,医疗纠纷行政调解不仅需要卫生行政专家,也需要具有专业知识和实践经验的医学专家、对卫生法学和民事赔偿具有较深研究的法学专家等相关人员参加。例如,美国法律规定,独立的检察员组织、病人代表组织、医疗仲裁机构等机构的成员,必须具备医学、法学、公共卫生管理三方面的专业知识。若收到投诉,这些组织有权根据患者受损害程度,结合其专业知识与医院代表交涉;在某些特定纠纷中,除了专业人员参与外,还可以请非专业志愿者参加听证,以提高其公信力[16]。就国内而言,北京走在全国前列,北京医调委现有44名调解员,其中具有副高以上职称的医师、医院管理人员、高级法官、律师等21人,具有医学法学双学历、医师兼律师双职称者2名,年轻调解员多具医学或法学本科以上学历。

(四)完善医疗纠纷行政调解的程序

笔者认为,医疗纠纷行政调解程序亟待完善的几点为:一是对调解时限作出类似审限的规定。结合我国的实际情况,可以将医疗纠纷行政调解的时限规定为60日,从受理纠纷之日起计算。调解机构认为有必要的,可以延长15日至30日。二是完善和规制专业技术争议的行政确认程序。可以参照司法鉴定的规则,规范提取证据、检验材料的程序,以最大限度地保证检验、分析、取证的结果客观公正,避免权力寻租,保障医疗纠纷行政调解的公信力。三是规范医疗纠纷行政调解协议的形式,以起到最好的定纷止息效果。卫生行政部门工作人员应在双方自愿的前提下,参照公证法的相关规定,在协议上载明义务人不履行或不完全履行义务时,权利人有权依法申请强制执行,义务人接受该强制执行的承诺。四是参照劳动争议案件仲裁前置程序①劳动法第79条。,确立医疗纠纷行政调解前置程序。医疗纠纷如果需要提起民事诉讼,必须先经过医疗纠纷行政调解机构的调解,若医患双方成功达成一致协议后,当事人任一方向法院提起诉讼的,法院仅审查已达成的调解协议书的法律效力而不对协议的具体条款进行审查;医患双方未达成一致协议的,方可向法院提起诉讼。

[1]喻中.自由的孔子与不自由的苏格拉底[M].北京:中国人民大学出版社,2009.

[2]钱大群.唐律疏义新注[M].南京:南京师范大学出版社,2007.

[3]李大平.医事法学[M].广州:华南理工大学出版社,2007.

[4]曹伊清.试论现代法制环境下的行政调解[J].学海,2006,(2).

[5][日]棚獭孝雄著.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新译.北京:中国政法大学出版社,1994.

[6]吴英姿.“大调解”的功能及限度--纠纷解决的制度供给与社会自治[J].中外法学,2008,(2).

[7]范南虹,刘泽林.我省积极探索医疗纠纷调解新模式[N].海南日报,2012-02-22.

[8]Matt Fairbank.Power imbalances,neutrality and culture in mediation:the mediator's role[M].Colorado:University of Colorado,1995.

[9]方鹏骞,王桂秀.医疗纠纷解决机制的现状与制度构建[J].中国卫生事业理,2010,(3).

[10]刘博,罗刚.我国医疗纠纷调解制度的完善与发展[J].中国卫生事业管理,2010,(3).

[11]徐继敏.行政法学[M].成都:四川大学出版社,2009.

[12]喻中.为城市立法[M].北京:法律出版社,2004.

[13]沈恒斌.多元化纠纷解决机制原理与实务[M].厦门:厦门大学出版社,2005.

[14]陈阳,沈乐平,周兴挺.完善我国医疗纠纷解决机制的设想[J].福建论坛(人文社会科学版).2009,(1).

[15]林文学.医疗纠纷解决机制研究[M].北京:法律出版社,2008.

[16]周健宇.行政调解协议之强制执行力探析——基于效力位阶、政治传统、文化传统的视角[J].中国行政管理,2012,(10).

(责任编辑陈文兴)

D630.1

A

1671-0681(2015)02-0155-05

龚文君(1982-),女,四川宜宾人,中国人民大学劳动人事学院博士研究生,宜宾学院政府管理学院教师。研究方向:卫生事业管理、医疗保险。

2014-10-18