湖北汉川马口窑陶器初探

王洪运

摘要:马口窑作为湖北民间的陶瓷工艺,发源于民间,充分发挥了所在地区原材料的特点,完美结合了客观条件和湖北地区的乡土人情。朴实浓厚的生活气息和自然的手工艺趣,莫不是民间陶艺的本源。马口陶器一直都反应着原始而朴素的美。如何保护这脉极具性格特色的地域陶瓷文化,是摆在众人面前一个难题。

关键词:马口窑;陶瓷文化;汉川文化

马口窑位于今天的湖北省汉川市,汉川历史文明源远流长,上溯长江流域京山屈家岭文化,又在枝江的大溪文化和黄河中下游为主的龙山文化的直接覆盖范围内,大溪文化又根源于河姆渡文化,居于多种原始陶器文明交织下,奠定了此处陶器文明多样化的陶器创作观念和技法。上世纪90年代以来,由于人们的生存状态和经济结构发生极大转变,马口窑陶器产品滞销,窑厂纷纷倒闭,艺人失散,技艺失传,大部分退出人们的生活。

一、马口窑陶器的辉煌年代

据《汉川县志》记载,马口的陶瓷业始于明隆庆年间(1567-1572)。作为全国民窑中延续时间最长的窑口,从最初创烧到现在衰败,历经明代、清代、民国和新中国成立后等几个阶段,已有几百年的历史。清朝末年,马口以制陶维持生计的有两三千人,其规模之大让我们难以想象。繁盛时期的马口街道遍布经营马口窑的陶器坊,都是赫赫有名的老字号。到了民国时期,马口窑新集周围的龙窑最多时达到36家。抗战初期,马口成为抗战后方,相对太平的环境使得外来商人蜂拥而至,直接或间接地影响到商业乃至马口的制陶业。便捷的水运航道使马口陶器走汉江入长江,远销至韩国、日本、东南亚乃至美国。最鼎盛的时候,汉川全县有几千人从事马口陶器行业,居住在汉川的老人几乎没有不知道马口陶器的。新中国成立后,马口窑面临转型,在此期间也再次迎来了稳定发展的阶段,先后经历联营、公私合营和国营的体制改造过程,在传统工艺和设备上进行了革新、改造与创建。此时,窑口生产的陶器售卖于湖北各地,并远销到湖南、江西、安徽、四川等地。这一阶段生产的陶器制品不仅成为人们生活的必备品和实用品,更成为许多家庭审美的必需品与财富的象征,来这里买窑货的人络绎不绝,从早晨开始排队,出一天的货,要排90天的队。1956年,由36家龙窑联合108家作坊共同组建而成的汉川马口陶瓷厂正式成立,是当时孝感地区首家国营企业,也是我省制陶业规模较大的工厂之一。步入20世纪七八十年代后,马口窑开始生产工艺陶瓷,品种有八仙坛、龙缸、空雕龙坛等,曾多次获得国家级和省级奖项,并远销到日本和新加坡。

二、马口窑陶器的特征

从选材方面看,马口陶器采用当地特有的红黏土,土质细腻密实,含钾、钠、钙及铝硅酸盐,红黏土的土层很薄,地底下一米处即可挖取,资源十分丰富,有了这种红黏土,马口窑就有了雄厚的物质基础。马口窑烧出的陶器铿锵有声,耐腐蚀,防渗漏,储存腌菜不腐烂不变味。

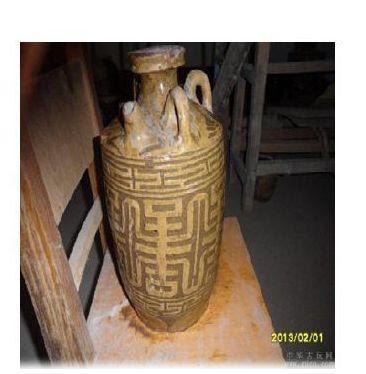

从造型方面看,马口窑造型独特而统一,烧制的陶器大都自然朴拙,实用性强,古色古香而远近闻名。生产的陶器大多偏大,高度大多在40-50cm,一般是坛、壶、钵、罐、缸、盆、烘炉等民间器皿,属民间陶瓷。坛唇厚、短颈、弧肩或折肩、深腹、腹身斜直下部弧形内敛,底略小于口,也存有高圈足外撇;壶厚唇沿外翻、高颈、鼓腹、平底内收。整体来看,多为厚唇沿、短頸多没有装饰纹样,少数存有两周平行的凸弦纹,肩部多饰以花纹、叶纹、勾连雷纹有序排列,腹部以下内敛,目的在于扩大它的实用功能,提高稳定性,从而增强它整体的厚重感和审美度。

三、马口窑陶器的审美

马口窑多采用柴窑烧制手法,烧制出的陶器多呈暗红色,橘红、紫褐、素红、古铜等色,庄重耐看,烧制的火候和刻画的手腕要求制陶师傅有着精湛的技术和传统陶艺的审美趣味。

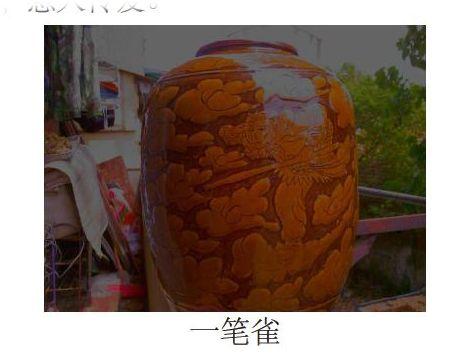

马口窑的“描金刻花陶”据说源于北宋,多为缸、坛、罐、钵等民用器皿,造型古雅大方、釉色古朴厚重、刻花装饰讲究,主要部分以划花剔地的阳纹为主,次要部分以刮花阴纹作陪衬,主次分明。马口民间陶器中有一种小型的油罐,鼓腹,广口,手捏嘴,独把。上半部施白色化妆土,肩腹处三面每面刻一只飞行小鸟,由于小鸟系一笔连续刻就,民间俗称“一笔雀”,系马口名陶,知名度极高,深为乡村百姓喜爱。这种趣味性、生动性在民间陶之外绝无仅有,虽然没有官窑精致细腻,但其独特的意蕴和内涵却联接着黄土大地。朴实浓厚的生活气息和自然的手工艺趣,莫不是民间陶艺的本源。有人看见“一笔雀”罐后惊呼,仿佛如毕加索的“和平鸽”,须不知,此罐在民间流传久矣,至少上溯到清末民初。一笔雀应该是中国线条造型在陶器上的运用。以线造型早就是马口窑的特征之一。小鸟大头小身,如小鸟初飞,稚拙、天真,惹人怜爱。

一笔雀

马口陶器做工精良,非常有特点,在图案与纹饰上有独特之处。马口陶器纹饰图案不是纯装饰性的图案,它的绘画性强,故事性强,蕴含着我国各个历史时期社会的经济、政治、文化包括伦理道德、民俗风情、宗教信仰、文学艺术、绘画艺术的丰富信息,具有珍贵的历史研究价值。马口“老窑工”所津津乐道的是马口人烧制的绘有:孙悟空三打白骨精“等故事情节的”泡菜坛子“,在国际博览会上拿过金奖。

马口窑陶器以小件货居多,其中烘炉为湖北人冬季常用的手提炉,旧时艺人们喜欢在提把的两端加饰一对青蛙类的小动物,既增加了提把的承重力,又显得活泼有趣。古色古香的烛台、小巧实用的暖炉、雕花刻字的酒坛、造型朴拙的陶枕……

然而,经过时代的变迁和不断的“淘宝”,现在的马口窑却几乎没有什么民间陶器了,毫无踪迹可循,这是时代发展的必然,也是历史的悲哀。昔日的辉煌已成历史,古窑场杂草丛生,惨不忍睹,面对这种衰落——即将消失的文明,我们只能发出无奈的叹息!

【参考文献】

[1]李正文,《即将消失的文明》【M】,湖北美术出版社,2005.7

[2]程金城,《中国陶瓷美学》,【M】,甘肃人民美术出版社,2008.6