《我爱北京天安门》

姚文婷 蔡懿鸣

“我爱北京天安门,天安门上太阳升,伟大领袖毛主席,指引我们向前进。”短短28个字的一首儿童歌曲,却传唱了近半个世纪,成为漫长岁月中成长起来的几代人共有的童年记忆。但在这首耳熟能详的歌曲背后,却有着鲜为人知的故事——歌词作者金果临当年只是一个13岁的小学生,曲作者金月苓也不过是一位19岁的青年女工,巧合的是,他们还是一对堂姐弟兼表姐弟,而在创作之前,两人都还没有见过真正的北京天安门……

灵光闪现

1969年的上海,仍处在“文革”的狂澜之中。这一年的中国,有不少大事发生——新年伊始,即宣布国内公债已全部还清,成为“既无内债又无外债”的强大、独立的社会主义国家;1月1日《人民日报》等发表元旦社论:《用毛泽东思想统帅一切》,传达了毛泽东关于“清理阶级队伍,一是要抓紧,二是要注意政策”的指示;3月,中苏在珍宝岛发生武装冲突;4月,“中共九大”在北京召开,宣布林彪为毛泽东的接班人……

此时的金果临只有13岁,在上海市常德路第二小学读五年级。无论外面的世界如何变幻莫测,对他来说作为学校里的墙报委员,绘出心目中的天安门形象——太阳光芒万丈映衬下的城楼,无数招展的红旗和盛开的葵花——始终是件重要的工作。

但因为外界运动的影响,学校里上课也是时断时续。得了空闲的金果临常自己在家画画、写作,陆续创作了不少儿童诗歌。

1969年11月29日,金果临写下了自己的第13首儿童诗歌,取名《金光照的全球红》:“我爱北京天安门,天安门上太阳升,太阳升起金光照,金光照的全球红!”四个七字句采取“顶针续麻”的技巧。

金果临回忆说:“创作的时候,其实很简单,就像是绘制墙报上的一幅画那样——北京天安门,上面是光芒万丈的太阳代表毛主席,还有葵花、红旗……”把这些元素组合起来,就有了这首诗的第一稿。

其中的第一句“我爱北京天安门”,最初来源于当时英语课本中的两句内容:“I love Peking. I love Tiananmen.(我爱北京,我爱天安门)。”金果临巧妙地将之组合成了一个七字句——我爱北京天安门。

作为一个13岁的学生,那时的金果临未必是一个多么熟练的诗人,但他与时代不尽相同的思路,或许又暗合了某种创作规律。如今回过头来看,“我爱”两字也许是成就这首歌未来辉煌的关键因素。因为在那个年代,讲究的是整齐划一,人们穿着相似的服装,理着差不多的发型,说话也都是近似的口吻,张开嘴往往先是“我们”二字,反而把“I”的个性和力量淡化了。而另一方面,就像金果临所说,虽然用的是第一人称单数,但“我爱北京天安门”又是一句极具普遍性的话,“实际上全国人民都会说的”。

在此之前,金果临已经在上海的少儿刊物上发表过两件作品,这份新作让他颇为满意。由于在1967年之后,小学里的“少先队”组织已经被“红小兵”所取代,他便以一个红小兵的身份,将之投稿给了一份名叫《红小兵》的刊物。这也是刊发金果临“处女作”的杂志。投稿前,他已经将题目改成了《我爱北京天安门》,刊发时的署名则是“金果临”。

但是,诗的后两句在见报时被做了调整。“这两句我自己前后颠倒修改了五六遍,最后登出来的时候,后两句被改成了"太阳光辉照万里,祖国山河处处春。"金果临说:“对一个小学生来说,这个事情很简单——我不管他是谁改的,只要诗登出来,而且题目"我爱北京天安门"是我自己起的,就可以了,我就很高兴了。”

妙韵点睛

就这样,《我爱北京天安门》刊登在了1970年2月出版的第三期《红小兵》杂志上。此时的金果临,有着和年龄不相符的“低调”,根本没有将此事告诉他的家人。但也许是冥冥之中自有天意,19岁的金月苓意外在报摊上看到了《红小兵》杂志和弟弟的大作。

金月苓和金果临,两人的父亲是亲兄弟,母亲又是亲姐妹,所以他们之间的关系既是堂姐弟,又是表姐弟。小时候,姐弟两人都曾住在奶奶家,在一起相处的时间不算短,感情也比较深。她和弟弟金果临虽是童年的玩伴,但青少年时期,都不住在奶奶家里,联络交流不像过去那样频繁。金月苓对弟弟在美术和诗词方面的创作天赋不是很清楚,与此同时弟弟也不知姐姐对于音乐的热爱。

此时的金月苓在上海第六玻璃厂工作。看到弟弟的诗作印成了铅字,金月苓既是高兴,同时也被激发了创作灵感。“文革”前做过班级文艺委员的她,因为停课便在家学习基础的音乐理论,工作后还在单位的“文艺小分队”里写过歌、写过沪剧。

“我爱北京天安门,天安门上太阳升,太阳光辉照万里,祖国山河处处春。”

金月苓没有和金果临“打过招呼”,只是对着这28个字,自顾自地创作了曲调,写完之后就把自己作成的歌曲寄往《红小兵》杂志投稿了。

金月苓还记得1970年9月歌曲正式发表后,她收到《红小兵》杂志寄来的两本样刊。那天她上夜班,终于按捺不住激动,悄悄告诉身边要好的同事:“我的作品发表了。”可是,机器隆隆,对方没有听见她的话。她把样刊给同事看,对方却很诧异。

一曲成名

1971年的中国,相比“文革”初期已经发生了巨大的变化。这年的7月,美国总统尼克松的国家安全事务助理基辛格博士悄然来到北京,并与中方就尼克松总统访华一事达成了协议,发表《公告》。进入9月,“林彪反革命集团”被粉碎。

中国进入了一个酝酿巨变的时代。这个夏天,《红小兵》杂志社的一位编辑告诉金月苓,这一年国庆节上午10点钟,中央人民广播电台准备播放来自上海的八首歌曲,《我爱北京天安门》就是其中的一首歌曲。尽管如此,金家姐弟的生活依然一如既往地平静。

直到有一天,已升入中学的金果临被校长请到了自己的办公室。吴校长问15岁的金果临:“你是不是写过《我爱北京天安门》?”他回答是的。然后校长说:“北京发过来一个函,说要使用你这个作品,在全国推广这首歌,现在征求我们学校的意见。”

他一下子懵了,心想:“中央都知道了,这事情弄大了。”

最后,校长还给他留下了两句宽慰的话:“如果说这个歌唱得好的话,这个荣誉是你的,也是我们大家的。万一有什么问题的话,你也不要怕,这个责任是由出版社承担的。”此外还鼓励金果临努力学习、工作。

校长的话有其深意,也有时代的特征——那时候政治风向变化很快,即便是一首歌也可能很快“过时”甚至“转向”。

这次谈话的深意,那时的金果临并未完全理解,而谈话背后有多少“文章”,或许他们姐弟二人至今也没有完全知悉。但很快,《我爱北京天安门》在一个面向全国的巨大舞台上粉墨登场。

1972年4月23日,《人民日报》发表《努力发展社会主义的文艺创作》特刊,并且刊登10首歌曲,其中便有这首《我爱北京天安门》。此时歌曲为了符合当时宣传的需要又一次被修改,将最后两句改为了“伟大领袖毛主席,指引我们向前进”,由此歌词也最终定稿。

之后,《光明日报》《解放军报》纷纷转载这首歌曲。仅仅一个星期之后,《我爱北京天安门》就在全国大规模传唱开来。

“登上这三个报纸是很不容易的。”曲作者金月苓回忆,“然后我去参加了市委宣传部组织的创作会议,会上对《我爱北京天安门》也给予了肯定,还被收入了文化部编的《战地新歌》。”

这一年的“五一”,由当时的新闻电影制片厂摄制的《北京“五一”游园会》专题节目中,突然出现孩子们伴随着这首歌曲欢快起舞的场面。

金月苓记得那时自己的哥哥看到了关于中山公园游园会的纪录片,告诉她活动中唱了这首歌。之后,她自己去静安寺的新华书店,也碰到有人追问售货员歌本中有没有收录《我爱北京天安门》这则作品。“我就知道人家开始注意这首歌了。”事实上,它就是“火”了。而另一个可资参考的证明便是,安东尼奥尼的纪录片《中国》正拍摄于1972年,将这首歌作为片头的音乐,可见其作为当时“流行歌曲”的热度和传唱度。

魂牵梦萦

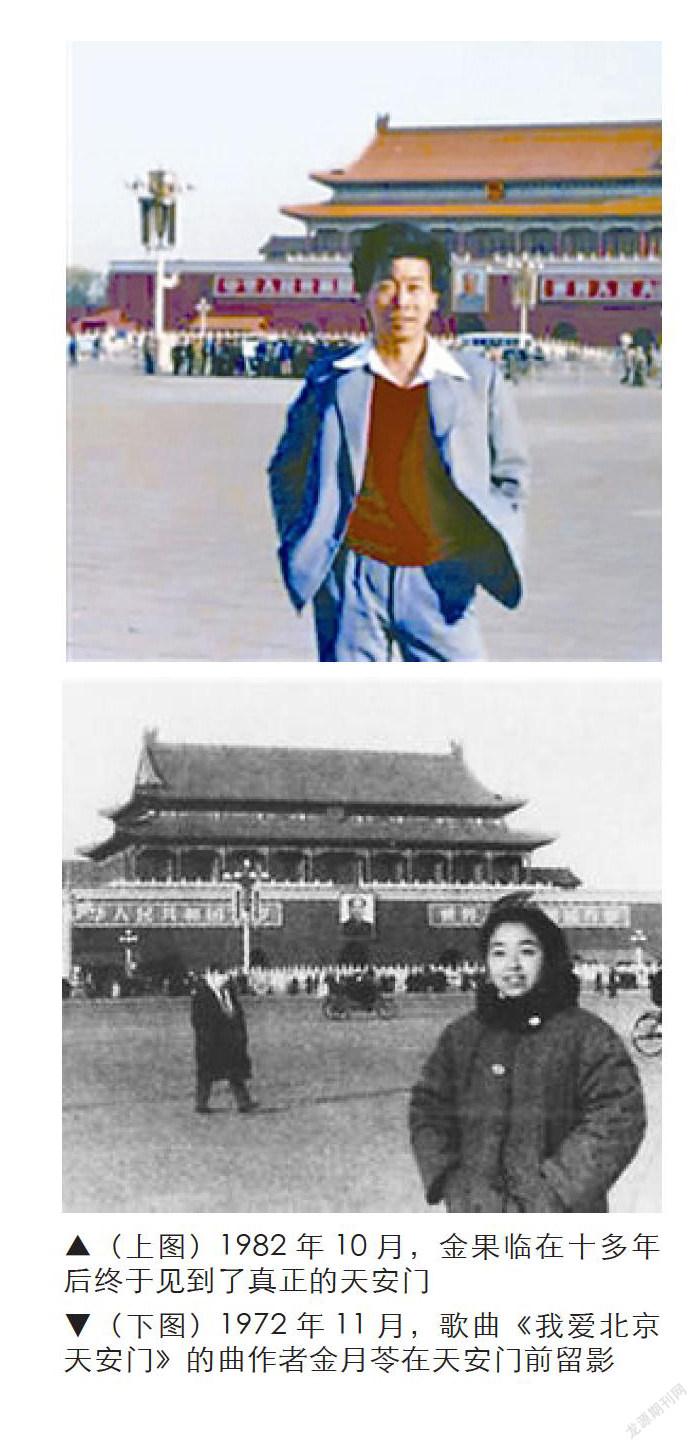

“一曲成名”之后,金家姐弟的生活终于有了些许的变化——最直接的,也许是让天安门终于从梦中的神往之所,变成了日后的亲眼所见。

“当时国家体委在搞儿童广播操,他们开座谈会,开完了以后有一个老同志说这首歌写得蛮好的,就邀请我去了北京。”1972年11月22日,金月苓上午刚刚参加完爷爷的追悼会,下午就坐上了去北京的火车。临走前,奶奶就把自己的呢子裤子给了她,特地叮嘱说,“白东西不要戴,到北京是一件高兴的事情。”

到了北京,同行的朋友问她:“你给《我爱北京天安门》作曲,你自己去过天安门吗?”金月苓有些尴尬地摇了摇头。于是,他们趁着休息日出游,金月苓第一次站在了自己所爱的天安门面前。

那一份激动她至今记忆犹新:“和在电影里看到的太不一样了。电影毕竟就那么小一个银幕。而亲眼看见的天安门,巨大,壮丽,令人深受震撼。”

《我爱北京天安门》作者的身份,同样给弟弟金果临的生活带来了些许微澜。在中学即将毕业之际,他接连收到了两封来自武汉的信件。“地址是在解放大道,写得很详细,是一个姓吴的女孩寄来的。”

第一封信里,对方表示为金果临写了《我爱北京天安门》而高兴,并且希望和他保持经常性的信件联系。这是金果临收到的第一封“粉丝”来信,但他并没有将之当做是一份情书,因为自己当时的名字常被人以为是女生。他笑着把来信的事情放下了,没想到第二封信接踵而至。“同学把信交到我手上,他摸了摸,说感觉信里面挺硬的。我干脆就让他把信拆开来,结果发现里面是两张女孩自己的照片。照片上的她穿着军装,全身的一张,半身的一张,而且是彩色的——但不是用彩色胶卷拍出来的,而是通过‘着色’画出来的。”

看到女“粉丝”把照片寄到自己手上,金果临意识到“问题”有点严重,最后想了个办法:“让我的同学代笔回信告诉她:你前后的两封信金果临都收到了,我们是他的同学,现在我们还在读书,你这么做似乎不甚妥当,我们想还是把这个照片还给你。”

寄出这封信之后,那位姓吴的武汉女孩就再未来过信——如今回过头看,这样的处理方式,着实有那一代中学生的特殊之处,以至于时至今日,老同学还会偶尔翻出这段“陈年旧事”,对金果临调侃一番。但是,在亲见自己笔下的北京天安门这件事上,金果临并没有姐姐那么幸运。直到“拨乱反正”后的1982年,26岁的他才利用出差的机会,见缝插针得以到北京天安门拍几张照片留念。“在我26岁以前,我人生最震撼的就是到北京,到天安门广场去拍照。我真的感觉太激动太激动了。”因为时间很早,广场上没有什么游客,更不会有人知道他就是《我爱北京天安门》的作者。“因为担心照相效果,旁边一有游客经过,我就让他给我拍一张,接连拍了十几张。”那天他套着工作服,里面穿了件事先特意挑选的红毛衣。

就这样,《我爱北京天安门》的作者,终于和他们心目中的圣地团聚了。此时,距离歌词的第一稿诞生已经过去了整整13年。

命运坎坷

金果临中学毕业前,《我爱北京天安门》已经在全国范围内传唱,到了1973年毕业时,作为学校先进学生代表的他和同学一起下乡成为了一名“知青”。

当然,这时的“上山下乡”已经与“老三届”那时的“知识青年”有了很大差别,大部分年轻人已经不会被送往边疆或者离家很远的偏远农村。金果临记得,上海“知青”的主要去向是本市的市郊农场,安徽黄山和江苏大丰就算比较远的了。

金果临提出,只要是去市郊农场,自己绝无二话。放弃留沪的原因有几方面,一是他觉得作为学校里的学生干部应该站出来“带带头”,另一方面自己还有一个妹妹,“我到农村去,我妹妹以后就能分配在上海工作”。

结果,金果临被分配到了奉贤五四农场,从市区过去单程路程三四个小时,他觉着这个结果自己完全可以接受。金果临在那里的工作也不错,还做过领导。

当他在奉贤工作生活的几年里,中国社会发生了剧烈的变化。“四人帮”倒台,“文化大革命”宣告结束,为期十年的浩劫彻底终结,而从1966年开始取消的高考,也在1977年重开大门。十年里被堵死了求学之路的年轻人争先恐后地来走高考这座“独木桥”。

这一年,金果临和金月苓又不约而同地坐在了高考的考场里。

姐姐金月苓此时已经27岁,她报考的是北京中央音乐学院。虽然老师都知道她是《我爱北京天安门》的作者,但是要求仍然很严格,“基础理论、考配器、写歌、和声,最后还要考文化课,都要考,一个不落,每项考试都要通过”。最终,她顺利地被中央音乐学院作曲系录取,重新开启了求学之路。

金月苓那一届同学中间涌现出一大批著名艺术家:谭盾、郭文景、陈佐湟、刘索拉、叶小钢、陈其钢等都是她的同窗。但在入学之时,她的知名度或许远在这些同学之上。1982年,从中央音乐学院作曲系毕业的金月苓回到上海,进入中国唱片上海公司,成为一名普通的音乐编辑。她又先后创作了《水龙头》《蒲公英》《小小雨滴》等一大批儿童歌曲——有的已纳入教材歌曲;有的成为声乐考级的歌曲。

也是在1977年,原本想着扎根农村的弟弟金果临心思也“活络”起来,可以熟练画出光芒万丈的天安门形象的他,感觉自己的临摹画还不错,于是决定报考美专。“报考的时候自己带好作品到上海师范大学,把作品交给报考组,因为年轻‘不知天高地厚’,去的时候我自己信心蛮足的。”

到了学校里,正好碰到原来弄堂里的一个同学,这个专修美术的同学让金果临给他看看自己的作品。虽然对方完全没有对他的作品发表一个字的评价,但看画时的动作神情已经让金果临的心凉了半截。

当同学自豪地拿出自己的作品时,金果临意识到自己的方向选错了:“打个比方,我的作品就像小的硬白纸,他的作品像是宣纸,两相对比,一看就知道不一样,可以说是高下立判。”在那个时候,金果临已经料到了名落孙山的结果。

高考落榜之后,金果临在农场继续他的知青生活,但心中已经有了返城的想法。这并不奇怪,此时“上山下乡”运动已近尾声,在外的游子倦鸟思归成了此刻年轻人中的主流“思潮”。

“在农场正好有一股‘顶替’风。所谓顶替就是说,如果父母在上海的企业里工作,到了退休年龄以后,如果他的子女有困难或者是在外地及农场工作的,可以有一个额度,享受政策顶替父母在上海的工作。”有一天,金果临的一个女同学也是他后来的妻子对他说,自己的母亲就要退休了,正在办理顶替手续,问他情况怎么样。

回家探亲的时候,金果临也试着问了母亲“顶替”的可能性,但为难的母亲对他说:“我离退休年龄还早,你还是安心在农场工作吧……”母亲的表态让他感到顶替无望,闷闷不乐地回到了奉贤农场。

农场里有个大喇叭,里面只要一广播“某某某请到办公室来”,知青们就知道这是回上海的好消息到了。那个陈旧的扩音喇叭被许多年轻人寄予了特殊的期待,很多人每一天都盼望着可以喊到自己的名字。然而,那样的期盼,广播响起后的那种幸福,还有接受众人祝贺的热闹,金果临觉得都是和自己无缘的。看着同伴们一个个离去,他倍感落寞。

1978年12月的一天,就在他觉得返城遥遥无期的时候,大喇叭里意外地喊了起来:“金果临,请你马上回连队,有个电话。”

在毫无思想准备的情况下,金果临于次年顶替了母亲的工作。到了母亲的工作单位他才知道,原来母亲为了自己的事情茶饭不思,无心工作,竟至失魂落魄,最后在没有到退休年龄的情况下提前办理了病退。

“我妈妈跟我说:你在单位里边要好好地做,谢谢厂里的领导就可以了。”出自对母亲的感激,金果临把这句话牢牢记在心中,勤恳地在这家企业工作着,一直到2002年企业因为经营不善而破产,这才又应聘去了一家民营企业工作。

“菓”字出错

曾经有位老作曲家告诉金月苓,“如果当年有稿费的话,就凭这首歌,钱会多得不得了。”这笔钱或许可以让姐弟俩一辈子衣食无忧。

但事实上,直到1980年,这首歌曲获得“第二届全国少年儿童文艺创作评奖(1954至1979年)”二等奖,两人才领到第一笔奖金:每人17.5元。

在很长一段时间里,那个时期出版的歌谱中,两个作者的名字被署在页面右下角最不起眼的角落里,甚至一些书刊中连他们的名字都没有署。在当时的社会环境下,金月苓和金果临也几乎是理所当然地认为,这说明你创作一首歌曲,是为社会做贡献,不能计较名利的。

时间过去了30多年,人们的想法不一样了,对于“知识产权”的尊重早已成为社会的共识。有趣的是,就在创作《我爱北京天安门》的辉煌日渐与他们的生活无涉的时候,又发生了一件“后续事件”——2004年,48岁的金果临跑到派出所,要给自己改名字。

金果临说,事情的缘起是自己看到书店里的音乐CD、VCD等收录了《我爱北京天安门》这首歌。最初他甚至还没有想到版权问题,只是觉得“这事情是怎么出来的我都不知道”,想来也许是出版商联系不到自己,于是他买了一盒VCD,主动打电话给了这家在广州的出版企业。对方告诉他,音像制品出版前已经向音乐著作权协会支付了版权费。

于是金果临又找到了音乐著作权协会,对方当即表示:“金老师,你来了就好了。因为找不到你,这个钱我们一直给你存着。只要签一个协议,就可以把版权费转交给你。”

但此时,30多年前旁人的一个疏忽,却成了领取应得的版权费用的一大障碍。原来,金果临48岁前所使用的名字一直是“金菓临”——“菓”是“果”的繁体字——他所有的证件上的名字都是“金菓临”,包括大部分刊物上《我爱北京天安门》的词作者也署名为“金菓临”,但偏偏最有影响、最重要的《人民日报》上刊登出来的却是“金果临”,也由此造成了一些转载时的以讹传讹。

“怎么办?我也没办法让《人民日报》改,看来只能我自己改了。”于是金果临到了派出所办理申请更名;“改名字的过程蛮复杂的,派出所的工作人员看了以后说,好像变动蛮大的,得由所长审批,然后办理时间大概要15—20天,还有很多方面的材料要整理齐备。”

碰巧,金果临认识其中一位工作人员,当对方得知他是因为写《我爱北京天安门》这首歌之后所产生的阴差阳错而改名,立即表示大力支持,还说“这是杨浦区的光荣”,所以办理的过程也十分顺利。

正式更名为“金果临”之后,他也顺利地领到了属于自己的版权费。

历久弥新

近几年,曾经有人分别找到金月苓和金果临,提出对这首歌曲进行改编,特别是想改动原有的歌词,使其变成广告歌曲。对此两人早有共识。

金果临说:“这个词是我自己的词,改一个字都不行,曲是她的曲,改一个音符都不行。”金月苓说,“我们不在乎赚不赚钱,但是我们不愿意这歌被别人改编。”

这样的态度不能不说是一种对历史的尊重。

对于金月苓和金果临这对姐弟来说,他们第一次无心的“合作”创作出了一首风靡全国几十年的歌曲。如今,金果临、金月苓都已经退休,他们还可能有穿越几十年风云的“第二次合作”吗?

姐姐金月苓说,她一直有这方面的想法,鼓动弟弟写词,但金果临始终没有“动作”。他说自己知道:“我的笔早就放下来了,文化上没有这个底气了,时代也不一样了,写出来未必会受欢迎了……”

或许,对于金家姐弟来说,一辈子妙手偶得地创作了这样一件作品,便也足以书写一生。更何况,《我爱北京天安门》的曲调是大部分中国人耳熟能详的,而且,它并未被人们忘却……