黄河花园口溃堤堵复国、共、联总三方的博弈(1946-1947)

金佳丽

(兰州大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730000)

黄河花园口溃堤堵复国、共、联总三方的博弈(1946-1947)

金佳丽

(兰州大学 历史文化学院,甘肃 兰州730000)

抗战胜利后,黄河花园口溃堤堵复工程受到国内外的关注。国共双方在这一工程上意见不一,联总从中斡旋调处,最终该工程在三方不断的协商谈判中完成。从黄河堵复期间国、共的合作与斗争中,可以看出内战爆发前夕复杂的局势,也可以看出国际社会企图通过该工程缓和国共关系所做出的努力。通过对这一事件的梳理,有助于我们认识该时期国共美三方之间错综复杂的关系。

黄河;花园口;堵口复堤工程;联合国善后救济总署

1938年6月9日,国民党军队为阻止日军西进,掘开郑州花园口大堤,使黄河水奔腾直泻,夺淮入海。决口使河南、安徽、江苏的大片地区成为黄河泛滥区,给当地人民带来毁灭性的灾难。抗战期间,相关堵口及救济工作并未得到很好地落实。抗战胜利后,黄河堵口、重回故道作为首要任务被提上日程。作为战后复原的首要工作,黄河堵口复堤工程从1946年3月开始,历时两年,工程浩大,中外瞩目。本文试图考察黄河堵口复堤事件中国共联总三方的关系,以期有助于全面、客观地认识这一事件,更好地理解1946-1947年国共美三者的关系。

一、黄河堵口复堤工程

自花园口决堤后,豫皖苏平原形成了一个面积广阔的黄泛区,当地人民开始了长达九年的苦难历程。李文海把1938年的花园口决口,列为中国近代十大灾荒之一。正如他所说,“翻一翻近代中国洪灾编年史,还很难找到如此大面积、长时间的毁灭性浩劫”[1]。黄河夺淮入海,豫皖苏成为黄泛区的同时,山东省内的黄河故道干涸。当时黄河故道多是在中共的控制范围内,豫皖苏黄泛区主要是国民党的控制区。1944年 9月底,国民政府向联合国善后救济总署①递交《中国善后救济计划》,第八项为泛滥区域救济善后计划,包括黄河花园口堵口工程、黄河下段河堤修复工程、黄河下段堤防危险部分改善工程等五项,以有助于增产粮食为由,希望联总提供设备、资金和工程技术人员援助[2]。二战后,不仅中国的粮食严重稀缺,“欧洲各国也同样面临严重的食品短缺和饥馑威胁,纷纷向联总请求紧急援助,卷入激烈的争夺严重匮乏的世界粮食资源的斗争”[3]。鉴于此种情况,联总做出了积极的表态,予以大力支持。“当时联总出席人员,第一日为农业股主任格林,第二日为华分署长弗兰克雷,均发言谓:‘此项堵口工作不仅为一单纯之工程问题,并为一救济河南及下游数百万农民之问题,更为世界整个之粮食增产问题。时间虽晚,仍应竭力进行堵合’。”[4]为使黄河尽快回归故道,尽早复兴黄泛区的农业生产,联总派工程顾问塔德率领十几位工作人员,带着大量器材、机械设备协助花园口堵口工程,并提供了大量的面粉、巨额的资金,希望在下一个汛期之前堵口。

二、国、共、联总三方的博弈

R. C. 格瑞尼(Katriner R. C. Greene)的《联总在中国的成绩》一文中说:“黄河工程是在蕴含社会性、政治性及军事意图等复杂背景下开展的”[5]。因为在联总援助下进行的黄河工程既包括国民党统治范围内的堵口工程,也包括共产党统治范围内的复堤工程。三方就黄河工程的程序、施工时间、资金等方面意见不一,掺杂许多政治因素。在施工期间,国民政府只有妥善处理与联总、中共之间的关系,才能使工程顺利进行。

(一)三方的争论

由于采用方法不当等多种原因,黄河工程前期两次堵口都失败了。这样,黄河堵口只能在冬季进行。鉴于1946年7月10日,解放区第一期修堤任务已经大部完成,大堤得到了初步恢复,国民政府计划在1月份枯水季节堵口[6,p335]。但1947年1月3日,中共在邯郸会谈上提出因堤防还没修好、居民还没迁完,要求推迟5个月。对此,曾任国民政府中央宣传部部长的彭学沛在答记者问时,给出三点不能推迟的理由:第一,堵口已经进行了很大一部分,如果现在停止,已经施工的木椿石块等有随时冲去的可能,这样损失会很大。第二,1月的水量较少,适合堵口。如果推迟5个月,就会经历2月凌汛、3月桃汛、7月秋汛,最后只能等到10月中旬至正月底。第三,缺口堵塞之后,河水流入故道,水量自春迄秋逐渐增加,工程师有充分时间观察黄河在其原来河床中所取的实际路线,水道迂回于南北堤岸之间,两岸相距较长,有时间加强下游河堤中的单薄部分[7]。此时泛区难民的情绪因堵口问题迟迟得不到解决而较为激动。1947年1月12日“上午十时,泛区廿余县难民代表黄志清等千余人,在汴市党部举行大会,通过请愿电文及宣言口号,今后并游行示威,向省府省参会、黄委会哭诉苦况,要求立刻堵口,并至中共代表团住所高呼‘阻挠堵口就是我们的敌人!’等口号,情绪至为愤慨”[8]。

另一大争议之处,就是行总、联总发放给中共用于救济河床居民的经费和修堤款项,主要是在复堤公款上存在争议。当时复堤公款的660亿元,共产党认为按堤线长短来算,解放区最低应得60%;而国民政府认为根据中共区复堤情况来看,拨60亿即可。而且在物资的实际发放上,存在延迟、不到位的情况。拨给中共的150亿元,原定于1946年11月底发,而到了1947年1月,实际才拨给中共50亿元。周恩来多次给蒋廷黻、薛笃弼、艾格顿致信,谈此问题[9]。对此,国民政府在上海谈判时给出两点理由:第一,抗战后政府财政拮据,不仅中共区的款项迟迟没有发出,政府各机关所需款项也常常不能照期领到。第二,中共所报河床民居数目与所需款数前后不符,如救济款项,菏泽协议时要求150亿,其后要求300亿,后又减至228亿,最后又决定要150亿[10]。此外,在款项如何发放上双方意见也不同。中共要求款项直接发给解放区,联总协助治黄的物资器材也直接交付解放区。国民政府则认为,作为当时的合法政府,联总应把物资器材全部交给国民政府,然后由行总拨发给中共区。在拨发给解放区的物资上,国民政府认为,为了防止中共侵吞经费,应该直接发放到河床居民手中[11]。

联总始终将国民党政府视为中央政府,将绝大部分物资移交给行总,同时也与解放区保持密切接触,对于共产党提出的要求给予合理让步和部分满足。联总一直在试图缓和国共之间紧张的关系,调停双方的矛盾。例如在堵口时间问题上,国民党政府要求1月堵口,而共产党要求推迟到6月,面对此种僵局,联总提出双方各让一步,3月15日前堵口工程只维持现状,3月15日之后,堵口继续进行。之后的工程进度表明,国共双方确实是按照这一提议进行的。

(二)三方达成的协议

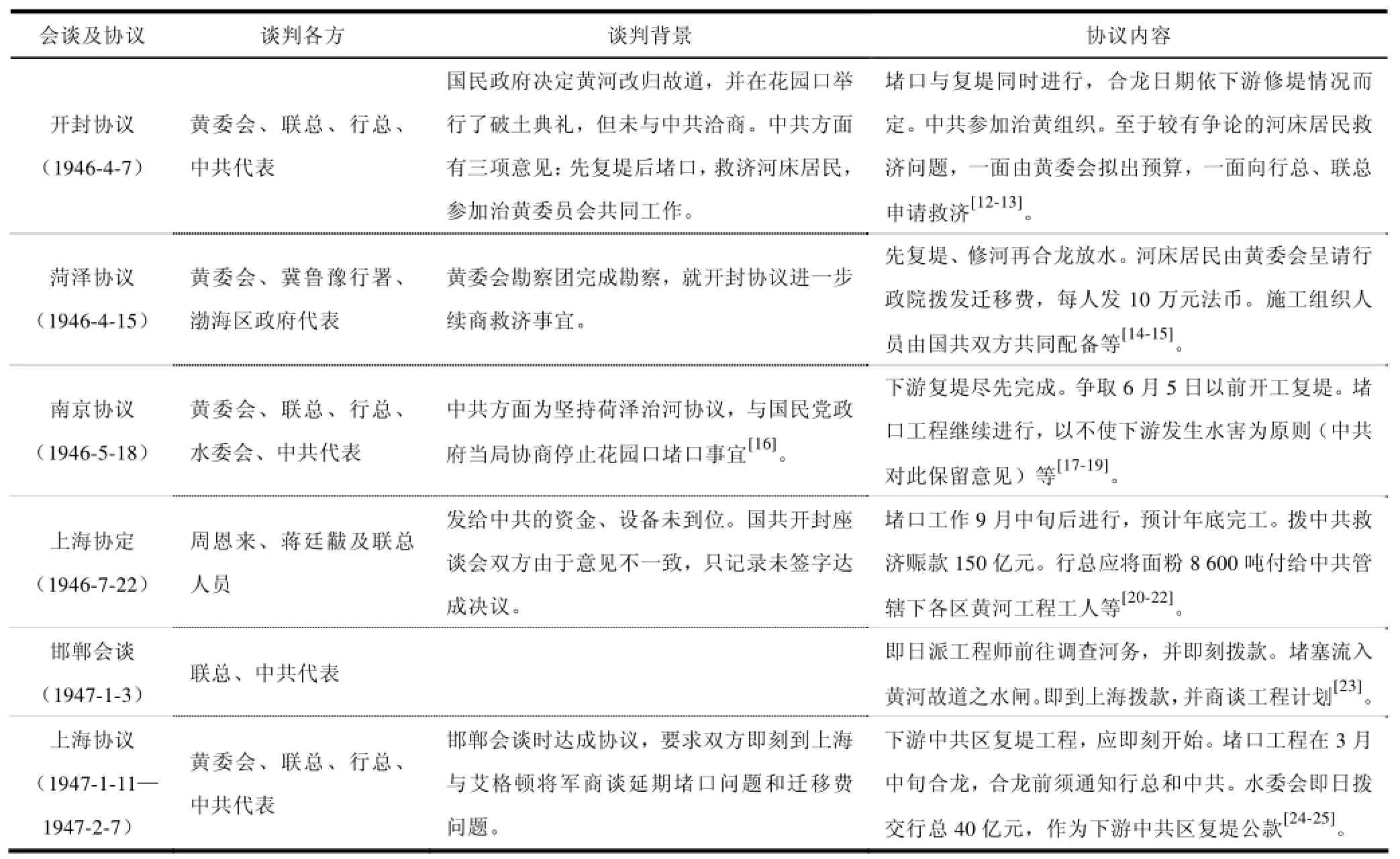

虽然在黄河堵复问题上意见不同,但是各方并没有停止过对话,而是在不断地沟通、谈判,并通过协商达成一系列的协议。1946年1月《和平建国纲领》中,国共一致通过“迅速治理黄河”一项。之后单就黄河堵复问题,三方达成的协议详见表1。从表中可以看出,三方之间的谈判次数非常多,相隔时间很短。除了这几个典型的会谈外,各方还进行过多次协商。这些协议的内容非常相似,这说明虽然达成了一些协议,可是在具体执行上,国共双方还存在很多的出入。

(三)三方关系

黄河堵口复堤工程本是一项水利工程,但是黄河决口处在国民政府的控制范围内,而黄河故道却大部分在中共范围内,这就使得整个工程掺杂了许多政治因素,共产党指责国民党的黄河堵口是要“水淹解放区”,国民党抨击共产党别有用心、蓄意阻挠。国共两党的争论使原本就困难的工程更加复杂。

表1 国共双方就黄河堵复问题达成的协议一览表

中共在谈判中巧妙的借助美国向国民党政府施压。例如周恩来就黄河堵口问题多次致函马歇尔提出意见及建议,催促国民党发放救济费也是直接致函给联总总署中国分署代署长福兰克瑞[26]。共产党在与国民政府的谈判中态度强硬,再通过美国,迫使国民政府不得不多次推迟花园口堵口合龙的时间,并为解放区争取到大批物资。从中可以看到,共产党企图通过美国来打压国民党,此时共产党对美国还是抱有幻想的。

在国民党政府与联总二者的关系中,联总一直处于主导地位。因为黄河堵复工程很大程度上依赖于联总在人员、设备、资金等方面的援助,所以联总的意见影响甚至决定了整个工程。国民政府虽然积极处理与联总、中共的关系,但是处境还是较为艰难。当时水利委员会委员长薛笃弼在致联总驻华代表艾格顿将军的信函中就感慨道:“……(堵口工作)人为之阻挠,天时之不利几与工程相始终。稍有逆挫,舆论即多不谅,尤其在上年大汛期间,施工势有为难,乃责难者疑以为缓而指摘纷来。本年枯水季节,工程必须赶进,乃他方面复以为急而多方牵制。当时身亲其役者,几至啼笑皆非,进退失据。”[27]

除在工程中的主导性地位外,联总始终把自己置于中立的位置,扮演调解的角色。联总中国分署署长艾格顿曾在致宋子文的信函中说:“联总与本人对此一伟大善救工作之唯一目的在使其贡献达于中国之全体而非某一集团之人民。”[6,p116]联总的努力体现了战后美国对华的有限援助政策,也体现出美国在设法调解国共双方的矛盾,尽量避免出现内战,即使在内战开始后,这种调停也没有停止。但是它也体现出美国战后对华政策的矛盾性。联总一方面出于人道主义关怀和维护自身形象的考虑,力求表现出不偏不倚的中立立场,从中调停国共矛盾。另一方面,它不得不将国民党政府视为中央政府,将绝大部分物资移交给行总,拒绝与解总建立直接联系,仅把解放区置于次要位置加以安抚。联总虽提供了大量物资援助,但不仅没有取悦国共中的任何一方,反而受到双方的一致指责,从这一事件中也可以窥探美对华政策的失败之处。

三、余论

1947年的一篇文章中认为“堵口工程是近来中国最伟大的工程”,但“伟大而可悲”,因为国共双方都是“军事第一”[28]。这种说法不无道理。但是我们也应看到国、共、联总三方的努力。虽然在施工过程中国民政府抱有军事目的,存在急功近利、过于专注堵口而轻视复堤等问题,但是在抗战胜利之初、百废待兴之际,国民政府能够克服各种困难,实施如此浩大的工程,即使在内战正酣时也没有放弃,坚持完成黄河堵复工作,拯救泛区难民,其功绩是不能抹杀的。同时,中共一面积极沟通,争取时间,一面成立了治河委员会,提出“在改道前必须妥善修补堤坝,修理河道并救济安置堤内人民”[29],在物资缺乏、移民工作非常困难的情况下,坚持做好修堤工作。黄河改归故道后,解放区内几乎没有决堤现象,有利的保护了河床人民,功不可没。国际社会对此次工程的关注及调处更是起了不容忽视的作用。除物资上的援助,联总极力协调国共矛盾,这是工程得以顺利进行的关键因素。三方不仅考虑各自的局部利益,也有关注大局的战略性考虑,正是三方的良性互动才使得黄河堵口复堤工程较好的完成,不仅解救了黄泛区的难民,也成功保证了下游人民的生活。这种多方之间的良性互动,在现今社会依然有着重要意义。

[注释]

① 联合国善后救济总署(简称联总)是在 1943年成立的一个临时性慈善救济组织,第二次世界大战时,它积极配合联合国军的行动,向盟国难民提供紧急救济,并协助各国恢复生产。联总总署设在华盛顿,署长皆由美国人出任,救济基金也多出自美国的捐助,联总在某种意义上属于美国外交政策工具之一。

[1] 李文海,等.中国近代十大灾荒[M].上海:上海人民出版社, 1994:253.

[2] 行政院善后救济总署编印.中国善后救济计划[M].行政院善后救济总署,1994:26.

[3] 王德春.联合国善后救济总署与中国(1945-1947)[M].北京:人民出版社,2004:79.

[4] 张季春.黄河堵口复堤工程纪实[J].黄河堵口复堤工程局月刊,1946(2):8-9.

[5] Katriner R. C. Greene. UNRRA’s Record in China[J]. Far Eastern Survey, 1951, 20(10).

[6] 王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[M].济南:山东大学出版社,1987.

[7] 治黄工程届紧要关头,堵口决不可延缓[N].申报,1947-2-17(2).

[8] 豫黄泛区难民大会要求立刻堵口,并至中共代表团住所示威[N].申报,1947-1-13(2).

[9] 周恩来致蒋廷黻函(1946年9月13日),周恩来致薛子良函(1946年9月13日),周恩来致艾格顿霍宝树函(1946年11月2 日)[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:105-108.

[10] 黄河堵口复堤工程第三次会谈记录[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:80.

[11] 华清.黄河堵口问题党政的内幕[J].中坚,1947(2):25-26.

[12] 关于开封会谈黄河归故问题贾主任对记者发表谈话[N].冀鲁豫日报,1946-4-15.//王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:142-144.

[13] 开封会议记录[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:45-48.

[14] 黄河问题座谈会记录[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:49-50.

[15] 黄委会勘察团返回菏泽续商治河改道问题[N].冀鲁豫日报,1949-4-19.//王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:145-147.

[16] 坚持荷泽治河协议,边府代表已赴京[N].人民日报,1946-5-17(2).

[17] 商讨黄河堵口复堤施工问题第二次谈话会记录[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:51-52.

[18] 黄河堵口复堤工程已商定办法六项[N].申报,1946-05-19(1).

[19] 赵明甫等氏返回菏泽,南京治河谈判成立协议[N].冀鲁豫日报,1946-5-29.转引自王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:178-180.

[20] 黄河堵口工程待九月后再进行[N].中央日报,1946-7-23(2).

[21] 周恩来将军由汴飞沪,继续商谈黄河问题[N].人民日报, 1946-7-27(2).

[22] 黄河问题座谈会记录[A].王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:54-57.

[23] 邯郸会议进行谈判,订出 3项口头协议[N].冀鲁豫日报,1946-1-1.//王传忠,丁龙嘉主编.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:232-233.

[24] 黄河堵复问题商获协议三点[N].申报,1947-2-11(2).

[25] 黄河复堤堵口工程四方面获圆满协议[N].中央日报, 1947-02-11(2).

[26] 周恩来致马歇尔备忘录(1946年5月18日),周恩来致马歇尔备忘录(1946年7月8日),周恩来致瑞代署长函(1946年8 月19日)[A].//王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:88-96.

[27] 王雷鸣.花园口黄河堵口合龙[J].金融周报,1947(13):1-2.

[28] 司徒华.黄河堵口复堤的悲哀[J].科学时代,1947(3):5-7.

[29] 为妥善处理黄河改道问题,边区成立治河委员会[N].冀鲁豫日报,1946-3-7.//王传忠,丁龙嘉.黄河归故斗争资料选[C].济南:山东大学出版社,1987:131-132.

(责任编辑、校对:郭静)

A Competition among the Kuomingtang, the Communist Party and UNRRA on the Yellow River Huayuankou Event

JIN Jia-li

(School of History and Culture, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

After the victory of Anti-Japanese War, the problem of restoring yellow river aroused wide attention. Two parties had different opinions on this problem. With the help of UNRRA, this project was finally completed. Through these events, people could witness the complicated situation on the eve of civil war and the endeavor of international community. All of these will help people understand the complex relationship among the Communist Party, the Kuomingtang and America.

Yellow River; Huayuankou Event; crevasse repair and bank reinstatement; UNRRA

K266

A

1009-9115(2015)03-0086-04

10.3969/j.issn.1009-9115.2015.03.022

2014-11-11

金佳丽(1990-),女,河北邯郸人,硕士研究生,研究方向为中国近现代史。