中国口译学习者汉英交替传译流利度的探索性研究

杨柳燕

(厦门大学 外文学院,福建 厦门 361005)

中国口译学习者汉英交替传译流利度的探索性研究

杨柳燕

(厦门大学 外文学院,福建 厦门 361005)

文章对中国口译学习者汉英交替传译产出的流利度发展进行探索性研究。在实验中有18名口译硕士生在集中授课之初和结束时将同一个汉语篇章译为英语。8名英语母语人士对其译文的流利度评分,9项指标被用来对流利度做客观测量。本研究提出并回答了3个研究问题,包括学生口译流利度变化情况、流利度得分与流利度指标的关系以及对无声停顿分界点的讨论。

口译流利度;时间变量;流利度发展;相关性;静默分界点

一、引言

流利度是评估口译质量的指标之一,也是口译培训必须强调的一个方面。但是,Mead[1]90指出,尚没有研究文献详细地讨论如何界定和促进流利的口译产出。许多关于流利度的问题尚待研究者关注:比如,如果学习者能流利使用两种工作语言,其口译是否必然会流利?学习者的流利度差别应如何解释?学习者的流利度如何变化?流利度是个人特质(trait)还是与语种相关?[2]流利度训练是否应该是口译培训的必要组成部分?如果是,应当如何设计?回答以上这些问题需要实证研究的支持。下文将首先回顾口译流利度研究方面的进展,然后呈现一项关于口译流利度发展特征的探索性实证研究。

二、文献回顾

(一)口译流利度的界定

在口译研究领域,缺乏对流利度的界定,但可以明确的是,流利度是口译质量的必要组成部分,且与准确度分属不同的维度。流利度属于口译表达的层面,准确度则属于信息的层面。这一点对定义口译流利度至关重要。

在二语口语产出研究中,对流利度定义的讨论较多。Lennon[3-4]指出,流利度有广义和狭义之分,广义的流利度即相当于口语能力,狭义的流利度则指口语表达的速度和流畅性。Koponen & Riggenbach[5]认为,流利度是言语的顺畅或持续。Chambers[6]指出,要研究外语口语产出中的流利度现象,首先要把流利度同整体的语言能力和交际能力区分开来。笔者认为,狭义的流利度概念明确了流利度是口头语言水平的一个方面,因而更符合我们对流利度的直觉性理解。

从心理语言学的角度而言,流利度与语言表达的轻松程度有关。Lennon[3]391认为,流利言语的特征是言语计划和产出的心理语言过程在轻松和有效地运作。Schmidt[7]358也认为产出流利言语是一种自动程序技能,不需要太多的注意力或加工努力。而Segalowitz[8]48认为,流利应该分为感知流利、话语流利和认知流利三个方面,分别对应对流利度的主观判断、客观测量和言语产出内在机制的运作。这三个层面的流利度有紧密的联系。话语流利是感知流利的判断基础,也是认知流利的外在表现。所以,对流利度的讨论归根到底还是要以话语本身的表现特点为落脚点。

笔者认为,流利的口译是译员快速、顺畅地把源语译为目的语(包括母语译入外语和外语译入母语),它体现译员言语产出在认知加工方面的轻松程度。

(二)口译流利度的测量

测量口译流利度有主观和客观两种方式。主观测量即由听者凭主观印象对口译的流利度作出判断,一般以打分的形式体现。客观测量即对一系列的指标进行量化统计。Tavakoli & Skehan[9]254-255提出,话语流利度可从速度、中断和修正三个维度来衡量。这一区分为流利度的测量指明了方向。速度流利(speed fluency)指表达的速度,一般用语速(speaking rate)和话语速度(articulation rate)来衡量。中断流利(breakdown fluency)指话语中的有声和无声停顿①的频率、长度和分布;修正流利(repair fluency)则关注对话语的修改和重复的频率和分布。本研究将使用主观和客观两种方法来判定口译学习者的流利度。

在测量流利度时,研究者对停顿分界点的界定一直存在争议[10]91。一些研究者在研究二语流利度时沿用一语研究的传统。Goldman-Eisler[11]12是一语停顿研究的领军人物之一,在她的研究中,0.25秒以上的停顿被视为无声停顿。她对此的解释是0.25秒足以将犹豫导致的停顿和发音导致的停顿区分开来。Pradas Macías[12]在研究同声传译产出的流利度时也使用了0.25秒作为停顿分界。最为严格的分界点之一是Riazantseva[13]使用的0.1秒。另一个常见的停顿分界点是0.3秒,最早由Raupach[14]提出。最为细致的界定当属Riggenbach[15],她将停顿分为三种:0.2秒以下为微停顿,0.3-0.4秒为迟疑停顿,0.5—3秒为无填充停顿,并且进一步将微停顿和迟疑停顿分为两类。在一些研究中,测量技术的局限也成为设定分界点的理由,如Towelletal.[10]取的是0.28秒。另外,停顿的精确度也有差别。

二语流利度研究中还出现少数对停顿上限的设定。例如,Griffiths[16],Riggenbach[15]和Riazantseva[13]将长度超过3秒钟的静默排除在研究范围之外。在同声传译研究中,Tissi[17]将停顿上限设为5秒。笔者认为,口译停顿分界的设定一方面可参考二语研究的传统,另一方面则要考虑口译自身的特点。在交替传译中,只要译员还没有结束对一个段落的口译,就表示他仍然在努力产出话语。因此,本研究不对静默时长设置上限。

(三)现有的口译流利度研究及其局限性

在口译研究领域,关于流利度的研究数量较少且大部分讨论的是同声传译中的流利度。Tissi[17]对同声传译源语文本和目的语文本中的无声停顿和非流利标记进行了描述性研究,以期找出源语流利特征对目的语的影响并且提出适合同声传译的非流利分类方法。Petite[18]利用小型语料库研究了同声传译中的修正现象,目的是探索译员的认知运作情况。Pradas Macías[12]研究的是无声停顿对评价同声传译质量的影响。Bakti[19]研究的是同声传译学生和职业译员从B语言译入A语言的非流利现象。

国外对交替传译流利度的研究屈指可数。Mead[1,20]研究了口译学生译入A语言(意大利语)和B语言(英语)时的停顿现象及其原因。国内对口译产出流利度的研究也并不活跃。徐海铭[21]以5名国际会议职业口译受训译员为例,研究了汉英交替传译活动中的停顿现象,从认知加工和策略使用的角度分析了导致被试停顿的原因及停顿类型。戴朝晖[22]利用语料库研究了中国英语专业大学生汉英口译非流利现象。符荣波[23-24]则探讨了英汉双向交替传译中译语方向性对口译产出流利度的影响。

以上文献回顾表明,现有的口译流利度研究为数不多且大多只关注流利度的某些方面,缺乏全面的考量。目前尚无研究试图探索流利度在口译学习过程中的发展变化情况。

三、研究设计

(一)研究问题

本研究提出以下3个问题:

(1)口译学生在汉译英交替传译中的流利度如何变化?

(2)对流利度的主观判断和客观测量相关性如何?

(3)流利度中无声停顿的分界点如何取值?

本研究将采用上文提到的主观和客观两种方式来测量口译学生的流利度并对两者进行相关性分析,试图找出最能体现感知流利的话语流利度指标。笔者认为,找出能够很好预测听者判断的流利度指标有助于开发口译测量工具和有针对性地设计口译教学。

本文将对无声停顿分界点的下限取值作一番探索。本文选取了三个分界点对口译流利度进行测定:0.3秒、0.4秒和0.5秒,精确到0.1秒。所有涉及无声停顿的流利度指标都以这三个分界点分别测量。笔者希望通过比较各个指标在三种条件下的差别来决定最为合适的分界点。

(二)研究对象

本研究的对象为厦门大学外文学院2008级在职翻译硕士专业学位(MTI)口译方向的18名学生,其中15名女性,3名男性,年龄为25-39岁,平均29岁。所有学生以汉语为母语,英语为外语。实验之前,他们已接受了超过50个学时的交替传译训练,已掌握了听与分析、记忆与笔记等口译基本技能。实验开始时他们正接受总计20个学时的以巩固技能和专题训练为目的的交替传译课程训练。

(三)语料采集和整理

1.语料采集

笔者分别在交替传译课程开始和结束时进行数据收集。学生除了参加该课程外还参加一门集体训练课。所有学生均反映没有时间在此之外进行更多的口译学习,因此,可以认为学生在此期间接受的训练量是相同的。

两次数据收集均在同一语音实验室进行。学生被要求将同一个汉语篇章译为英语。篇章关于美国人对时间的看法,分为四段进行口译,字数分别为82字、106字、122字和146字。内容为一般常识性话题,无难以翻译的词汇和表达。原文由普通话标准的女声以中等匀速念出并录制成音频,总长度为2分15秒,其中区分4个段落的停顿为2-3秒长。第一次收集时,笔者首先用中文向学生介绍主题,要求他们在段落停顿时口译,可以做笔记,口译无限定时间。录音在所有学生结束口译后停止,但是学生不能在译完一遍后趁录音未停止时重新口译。口译录音被保存为. wav格式。第二次收集时,为了尽量避免激发学生回忆之前译过的内容,笔者强调这一篇内容可能似曾相识,但是有可能不同,请大家专注于听取信息而不要受记忆的干扰。

2.语料整理

笔者截取了第四个段落的口译另存为音频文件用于研究流利度。段落的起始位置为第一个非“er”“um”“un”等有声停顿的发声的开始,结束位置为发声的结束。笔者还邀请3名来自英语母语国家的外籍人士先听取该段落英语参考译文的录音然后用英语复述(可做笔记),复述同样被录音并混入18名口译学生的口译录音中。笔者随后将口译学生前后两次的录音(共36个)和3个复述录音随机打乱顺序并编号,形成待打分的音频文件包。

(四)流利度的评分和测量

1.流利度评分

8名英语母语人士(5名女性,3名男性,年龄21-42岁,平均30岁)受邀为39个音频打分。当时他们都在中国担任英语教师,听力正常。在评分之前,他们先阅读一张英文的说明,了解评分的目的和要求、流利度的定义,并阅读了所译段落的英文参考译文。他们所要判断的流利度的定义如下:

流利度指言语流的顺畅,对流利度的判断基于语速、um和uh等有声停顿词、自我修正、无声停顿和整个言语流的整体情况。语法和词汇不属于判断范围。

在充分了解评判要求之后,评判者拿到一张评分表,然后在听取每一个音频后在表格上从1-9为流利度打分,其中1表示极不流利,9表示极为流利。评分者之前并不了解同一个学生有两次录音,也不了解其中包含英语母语人士的录音。为了防止对最初几个录音的评分偏见,笔者在正式开始评分前先提供2段其他学生对同一段内容的口译录音以作评分练习。正式评分随后开始,耗时约1小时,中间有一次休息以避免疲劳。评分者并非集体出现,而是事先与笔者分别预约见面时间,实际操作为一人或两人同时评分且不交流评分情况。

2.流利度的测量

本研究采用9个二语研究中常见的测量指标来从客观角度测量口译流利度[2-3,10,25-28]。在统计各项指标数值之前,笔者使用Cool Edit Pro 2.0软件对36个录音文件进行了测量和转写。统计出每个样本的音节数(含有声停顿),总时间(按秒计,精确到0.1秒),0.3秒以上的无声停顿的个数和长度(精确到0.1秒),有声停顿的个数(按音节个数计)。每个无声停顿的长度用圆括号标注在文本相应位置,有声停顿以斜体显示,纠正的文字用大括号标注。不完整的单词按发音加“-”表示。粗重的呼吸声、咳嗽、清嗓子等噪音被视为静默,按照静默的标准进行测量。转写举例如下:

Only close friends {could} (0.4) {vi-}ercould visit (0.4) each other without (0.3) giving a call. (0.7)

基于这些基本数据,我们按照以下定义和方法计算流利度指标的数值(见表1)。

表1 流利度指标及取值方法

指标定义计算方法语速(音节/分)整个话语时间内每分钟产出音节数。音节数×60/总时间话语速度(音节/分)用于发声的时间内(扣除沉默时间)平均每分钟产出音节数音节数×60/(总时间-沉默时间)发声/时间比用于发声的时间占总时间的比重。(总时间-沉默时间)/总时间平均语流长(音节)两次无声停顿之间的语流的平均长度。音节数/(停顿数+1)平均停顿长(秒)无声停顿的平均长度。停顿时间/停顿数每分停顿数(个)每分钟出现无声停顿的平均个数。停顿数×60/总时间每分有声停顿数(个)每分钟出现有声停顿的平均个数。有声停顿数×60/总时间每分修正数(音节/分)每分钟出现的修正音节数。(在本研究中,修正不包括有声和无声停顿。)修正音节数×60/总时间每分修剪后音节数(音节/分)去除有声停顿和修正音节后的每分钟音节数。(总音节-有声停顿数-修正音节数)×60/总时间

在这9个指标中,5个指标的数值因无声停顿分界点的不同而产生三个数值,它们是:话语速度、发声/时间比、平均语流长、平均停顿长和每分停顿数。这5个指标的数值将分三种情况呈现。

四、结果与讨论

笔者使用社会科学统计软件包SPSS16.0对数据进行统计分析。

(一)评分者信度

8名评分者均能从39个样本中分辨出3个英语母语人士的录音,并给出7-9分的流利度分值。第一次(T1)所收集录音的α系数为0.890,第二次(T2)的系数为0.853。这说明评分者信度较高。

(二)流利度得分和指标的变化

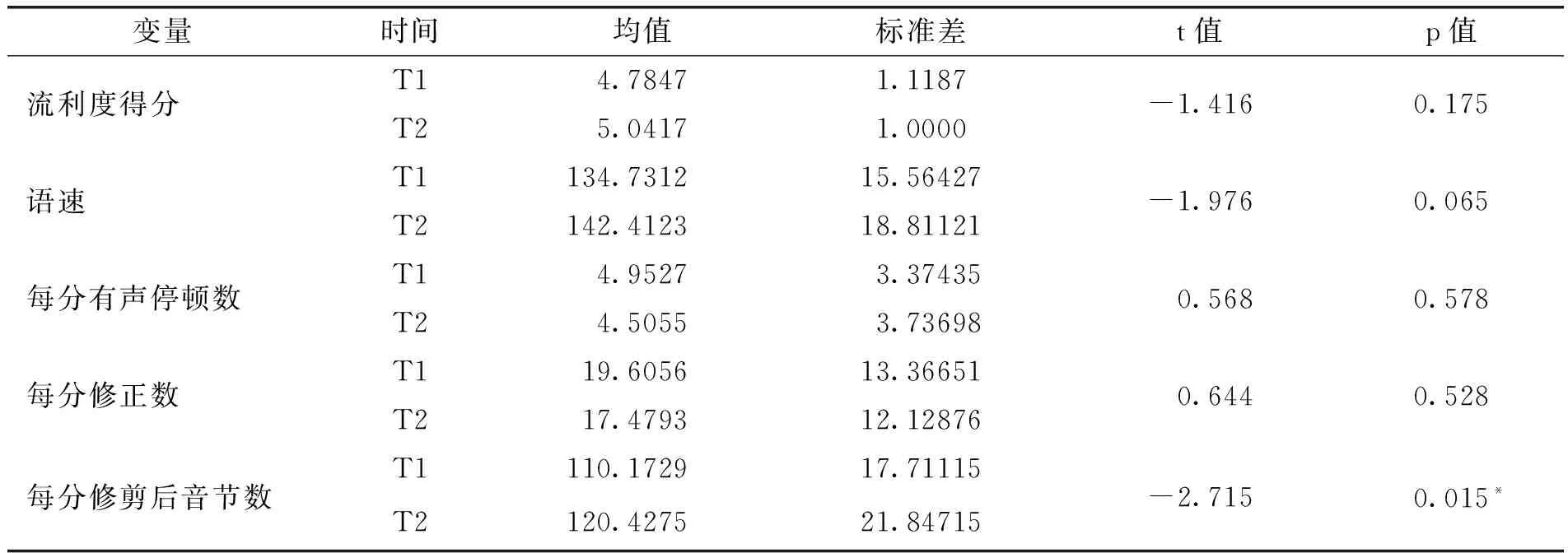

每名学生的流利度得分为8名评分者的平均分。为进行参数检验,对流利度平均分和测量指标的数值进行了Shapiro-Wilk检验,显示呈正态分布。笔者使用配对样本t检验对流利度得分和每一项流利度指标前后两次的均值进行比较,检验前后两次数据是否有差异以及在哪些方面有显著差异。t检验结果如表2所示。

结果显示,从听者印象的角度(即感知流利)来看,在经过一段时间的口译学习之后,学生的流利度得分略有提高,但变化不显著。通常,对于流利度缺乏变化有两种解释:一种是学生已经达到了学习的高原,进一步提高变得十分困难;另一种是需要更加密集的练习和输入才能触发学生产生明显变化。由于本研究前后相隔仅20个学时,因此,笔者认为第二种解释的可能性更大。这也证明大量练习对发展口译能力的重要性。另外,也可能是由于听者对流利度的感知比较粗糙,对于前后流利度的区别感知不明显所致。

从流利度指标来看,流利度的某些方面有所变化。口译语速每分钟增加了8个音节,但不显著。有声停顿和修正均未明显减少。每分修剪后音节数从110显著增加到120(t=-2.715,p<0.05)。从计算公式可以看出,每分修剪后音节数牵涉到语速、静默和有声停顿以及修正现象。因此,当这几项指标无显著变化时,该指标改善的原因较难解读。可以肯定的是,这表示学生口译更加迅速,信息的传递在整体上效率更高。

平均语流长也有所改善,增加了一个音节,且达到显著水平。Towelletal.[10]提出,可以利用发声/时间比、平均语流长和停顿判断讲话者言语产出程序化的程度。假设平均语流长显著增加而另两个指标无显著变化,那么可以认为Levelt[29]提出的言语模型中的形成器的程序化程度提高了。本研究据此认为学生言语产出的认知加工效率有所提高。

当以0.3秒为静默分界时,话语速度、发声/时间比、平均停顿长和每分停顿数均略有改善,但变化不显著,平均语流长增加显著(t=-2.164,p<0.05)。当以0.4和0.5秒为静默分界时,仍然只有平均语流长显著变化(p<0.05)。可见,静默分界的三个水平所显示出的各项流利度指标变化趋于一致。

表2 流利度得分和流利度指标的t检验

变量时间均值标准差t值p值流利度得分语速每分有声停顿数每分修正数每分修剪后音节数T14.78471.1187T25.04171.0000T1134.731215.56427T2142.412318.81121T14.95273.37435T24.50553.73698T119.605613.36651T217.479312.12876T1110.172917.71115T2120.427521.84715-1.4160.175-1.9760.0650.5680.5780.6440.528-2.7150.015*

续表

注:*表示p<0.05(双尾检验)。

(三)流利度得分与流利度指标的相关性分析

笔者对每名学生前后两次口译的流利度得分和流利度指标使用Pearson相关分析法进行分析。结果如表3所示。可以看到,在T1时与流利度得分相关的指标与在T2时高度一致,只是相关程度略有不同。例如,在T1时,语速和流利度得分显著相关,在T2,这种相关依然显著。每分钟修剪后音节数与流利度得分之间的相关性在两次口译均十分显著,相关系数高,说明它可以很好地反映流利度。对于5个随静默分界点变化而变化的指标,其中的发声/时间比和平均停顿长三种情况下在前后两次口译中均与流利度得分显著相关,且相关系数较高。平均语流长与流利度得分的相关性尚不能确定,在T1时,它在分界点为0.4秒和0.5秒时与流利度得分显著相关,在T2时,相关关系不再显著,相关系数骤降。无声停顿的频率、有声停顿及修正现象与评判者的打分无显著相关性。这一结果与Kormos & Dénes[26]的研究相似,他们发现,语速、发声/时间比、平均语流长与平均停顿长与母语人士的流利度评分显著相关(他们并未分析修剪后音节数),静默和有声停顿的频率及其他非流利现象对流利度评分没有影响。

值得注意的是,T2时的语速、每分修剪后音节数和发声/时间比与流利度得分的相关系数比T1有所下降,而平均停顿长的影响力似乎在加强。这是否可以说明随着学生整体流利度的逐步提高,语速等指标在听者判断中的影响越来越小?这一猜测需要得到更多的实证研究的支持。

表3 流利度得分与流利度指标的相关分析

指标T1T2语速 0.691**0.498*每分有声停顿数0.3640.309每分修正数-0.408-0.428每分修剪后音节数0.846**0.614**0.3秒0.4秒0.5秒0.3秒0.4秒0.5秒话语速度-0.075-0.168-0.1800.0730.0690.087发声/时间比0.681**0.707**0.697**0.566*0.553*0.582*平均语流长0.1080.524*0.533*0.2050.2580.263平均停顿长-0.659**-0.612**-0.595**-0.742**-0.714**-0.710**每分停顿数0.213-0.168-0.3050.035-0.028-0.021

注:*表示 p<0.05(双尾检验)**表示 p<0.01(双尾检验)。

笔者又以9项指标为自变量,以流利度得分为因变量使用线性回归法(逐步回归)进行分析。结果显示,在T1,静默分界点不影响回归结果,只有每分修剪后音节数和每分有声停顿数进入回归方程式,它们可以共同解释流利度得分79.4%的变异(F=33.752,p<0.01),其中每分修剪后音节数可以解释69.8%的变异(F=40.313,p<0.01)。回归方程式为:

流利度得分=0.052×每分修剪后音节数+0.106×每分有声停顿数-1.511。

这表明有声停顿数越多,流利度得分越高,这有悖于对流利度的常识性认识。因此,我们使用仅包含每分修剪后音节数的回归方程式:

流利度得分=0.053×每分修剪后音节数-1.103。

T2的回归分析结果与T1差别颇大,但是不同的静默分界点所产生结果一致。在第二次口译中,无论静默取0.3秒、0.4秒还是0.5秒,平均停顿长都是唯一进入回归方程式的指标,能解释流利度得分约50%的变异。

前后两次实验的回归结果的差异表明,口译流利度得分与口译指标间的关系可能比想象的更为复杂。能够预测流利度得分的指标也许并非恒定。本研究对回归分析的尝试尽管不能找出确定的能很好地预测流利度得分的流利度指标,但是结果表明静默分界点在0.3秒、0.4秒和0.5秒的水平上均不影响指标的预测效力。

(四)对无声停顿分界点的讨论

以上研究结果均表明,无论以0.3秒、0.4秒还是0.5秒为判断无声停顿的下限,5项受其影响的流利度指标从T1到T2的变化趋势保持一致。分界点的取值也未影响流利度指标和流利度得分的相关性。笔者认为,假如三个取值条件均不影响对流利度特征的分析,那么使用相对较为宽泛的取值即可。设定无声停顿下限的主要目的是排除大部分的非迟疑停顿,而对于口译学生而言,译入外语时0.3-0.5秒的停顿中有相当一部分还是出于呼吸和发音的需要,因此相对于更为严格的0.3秒和0.4秒,采用0.5秒为下限仍可保留语料中大部分的迟疑停顿而不会损害言语样本的流利度面貌。从听众的角度而言,0.3秒和0.4秒的停顿过于短暂,恐怕不是影响其对流利度判断的主要因素。因此,以此为界不能很好地反映听者的感知流利。对研究者而言,采用0.5秒为分界还可以大大地减少工作负担。当然,0.5秒为分界的适用范围需谨慎对待。这一分界可以适用母语译入英语(外语),但是否可以用来分析译入汉语(母语)的流利度,或用于分析译入其他种类的外语还有待研究。

五、结论

本研究利用统计工具探索性地分析了18名口译学生汉英交替传译流利度的面貌和间隔20学时的变化情况。8名英语母语人士对36个口译样本的流利度进行评分,9项指标被用来测量话语的流利度。本研究提出并回答了3个研究问题,主要研究发现是:(1)经过20个学时的训练,学生的口译流利度在英语母语人士看来并无显著提高。(2)从客观指标来看,学生口译的语速、每分修剪后音节数、平均语流长有显著进步,静默和有声停顿以及修正现象没有明显变化。(3)在前后两次实验中,流利度得分与语速、每分修剪后音节数、发声/时间比呈显著正相关且相关性较强,与平均停顿长呈显著负相关且相关性较强。前后两次实验的回归分析不能得出一致的预测流利度得分的变量。(4)无声停顿分界点的三个不同取值不影响流利度面貌的呈现。本研究的主要不足在于前后两次语料收集的时间间隔较短,这主要是由于研究对象的特殊身份(都是在职翻译硕士专业学位(MTI)口译方向的学生)和集中授课的课程安排造成的。本研究的样本也比较小,因此研究结论的可推广性受到限制。后续研究可以扩大样本数量,做时间跨度更大的研究。

注释:

①无声停顿也称静默停顿,本文在使用“停顿分界点”“停顿时长”“停顿频率”时如无特殊说明均指无声停顿。

[1]Mead P. Control of pauses by trainee interpreters in their A and B languages[J]. The Interpreters’ Newsletter,2000(10).

[2]Derwing T,Munro M M J,Thompson R I,et al. The relationship between L1 fluency and L2 fluency development[J]. Stu-dies in Second Language Acquisition,2009(31):533-557.

[3]Lennon P. Investigating fluency in EFL:A quantitative approach[J]. Language Learning,1990(40).

[4]Lennon P. The lexical element in spoken second language fluency[C]//Riggenbach H (ed.). Perspectives on Fluency. Ann Arbor,Michigan:University of Michigan Press,2000:25-42.

[5]Koponen M,Riggenbach H. Overview:Varying perspectives on Fluency[C]//Riggenbach H (ed.). Perspectives on Fluency. Ann Arbor,Michigan:University of Michigan Press,2000:5-24.

[6]Chambers F. What do we mean by fluency?[J]. System,1997,25 (4):535-544.

[7]Schmidt R. Psychological mechanisms underlying second language fluency[J]. Studies in Second Language Acquisition,1992(14).

[8]Segalowitz N. Cognitive Bases of Second Language Fluency[M]. New York:Routledge,2010.

[9]Tavakoli P,Skehan P. Strategic planning,task structure,and performance testing[C]//Ellis R (ed.). Planning and Task Performance in a Second Language. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2005.

[10]Towell R,Hawkins R,Bazergui N. The development of fluency in advanced learners of French[J]. Applied Linguistics,1996,17 (1).

[11]Goldman-Eisler F. Psycholinguistics:Experiments in Spontaneous Speech[M]. London:Academic Press,1968.

[12]Pradas M M. Probing quality criteria in simultaneous interpreting:The role of silent pauses in fluency[J]. Interpreting,2006,8 (1):25-43.

[13]Riazantseva A. Second language proficiency and pausing[J]. Studies in Second Language Acquisition,2001(23):497-526.

[14]Raupach M. Temporal variables in first and second language speech production[C]//Dechert H W,Raupach M (eds.). Temporal Variables in Speech. Berlin/New York:Mouton de Gruyter,1980:263-271.

[15]Riggenbach H. Towards an understanding of fluency:A microanalysis of nonnative speaker conversations[J]. Discourse Analysis,1991,14 (4):423-443.

[16]Griffiths R. Pausological Research in an L2 Context:A rationale,and review of selected studies[J]. Applied Linguistics,1991(12):345-364.

[17]Tissi B. Silent pauses and disfluencies in simultaneous interpretation:A descriptive analysis[J]. The Interpreters’ Newsletter,2000(10):103-127.

[18]Petite C. Evidence of repair mechanisms in simultaneous interpreting:A corpus-based analysis[J]. Interpreting,2005,7(1):27-49.

[19]Bakti M. Speech disfluencies in Simultaneous Interpretation[C]//Dries de C(ed.). Translation and the (Trans)formation of Identities,Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2008. Leuven:CETRA,2009:1-17.

[20]Mead P. Exploring hesitation in consecutive interpreting:An empirical study[C]//Garzone G,Viezzi M (eds.). Interpreting in the 21st Century:Challenges and Opportunities. Amsterdam/ Philadelphia:John Benjamins,2002:75-82.

[21]徐海铭. 汉英交替传译活动中的口译停顿现象实证研究:以国际会议职业口译受训译员为例[J]. 外语研究,2010 (1):64-71.

[22]戴朝晖. 中国大学生汉英口译非流利现象研究[J]. 上海翻译,2011 (1):38-43.

[23]符荣波. 英汉双向交替传译中译语停顿的对比研究[J]. 外语教学与研究,2012 (3):437-447.

[24]符荣波.口译方向性对译语非流利产出的影响[J]. 现代外语,2013 (2):198-205.

[25]Derwing T M,Rossiter M J,Munro M J,Thomson R I. Second language fluency:Judgments on different tasks[J]. Language Learning,2004,54 (4):655-679.

[26]Kormos J,Dénes M. Exploring measures and perceptions of fluency in the speech of second language learners[J]. System,2004,32 (2):145-164.

[27]Möhle D. A comparison of the second language speech production of different native speakers[C]//Dechert H W,Möhle D,Raupach M (eds.). Second Language Production. Tubingen:Gunter Narr,1984:26-49.

[28]Towell R. Relative degrees of fluency:A comparative case study of advanced learners of French[J]. IRAL,2002(40):117-150.

[29]Levelt W J M. Speaking:From Intention to Articulation[M]. Cambridge,MA:MIT Press,1989.

AnExploratoryStudyofFluencyinEnglishOutputofChineseConsecutiveInterpretingLearners

YANG Liuyan

(College of Foreign Languages and Cultures,Xiamen University,Xiamen 361005,China)

This paper describes an exploratory study aimed at investigating fluency development in English productions of Chinese consecutive interpreting learners.Eighteen students’ interpreting of the same passage was collected at the beginning and the end of an intensive training period. Their interpreting production was scored for fluency by eight native speakers of English and analyzed manually in terms of nine temporal measures of fluency. Three research questions were answered,covering learners’ fluency development,predictors of native speakers’ ratings,and the justification of cut-off point for silent pauses.

interpreting fluency;temporal variables;fluency development;correlation;cut-off point for silent pauses

H315.9

A

2095-2074(2015)01-0060-09

2014-08-14

杨柳燕(1978-),女,江苏无锡人,厦门大学外文学院讲师,文学博士。