数字化技术在历史建筑保护与开发中的应用

刘志峰 王盈 徐新杉

(金陵科技学院建筑工程学院,江苏 南京 210069)

数字化技术在历史建筑保护与开发中的应用

刘志峰王盈徐新杉

(金陵科技学院建筑工程学院,江苏 南京 210069)

在文化资源数字化开发背景下,从目前历史建筑保护与开发的现状入手,总结了数字化开发的主要技术手段,并结合案例分析了数字化技术在该领域的应用方式和功能展望。

数字化技术;历史建筑;保护与开发

1 数字化研究背景

随着现代计算机和网络技术的不断发展,社会对民族文化遗产、文化资源的保护与开发已逐渐进入了数字化领域。首先,数字化采集和存储技术为民族文化资源的完整保护提供了保障,数字化复原和再现技术为其有效传承提供了支持;其次,虚拟现实技术为这些文化资源的开发利用拓展了空间;同时,数字化展示与传播技术提供了广泛共享的平台。其中,相对于数字化研究较早的古籍、舞蹈等非物质文化资源,作为物质文化遗产的重要组成部分,对于历史建筑的数字化开发与运用已成为世界范围内的一项新兴课题[1]。尤其是目前城市中遗存较多、建筑质量尚好甚至仍在使用的历史建筑,具有较鲜明的时代特征,也是地方传统文化的重要物质载体,近年来也引起了国内外学术界的重视和研究。

2 数字化开发的主要技术手段

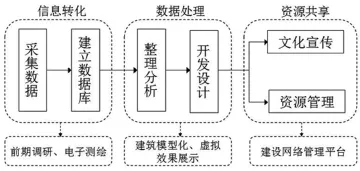

目前,对于文化资源的数字化开发一般有三个阶段,即信息转化、数据处理和资源共享。历史建筑的数字化开发也相应地通过原始数据的采集、数据库的建立、虚拟模型设计和共享平台的创建等主要技术手段予以支持[2]。

2.1采集原始数据和建立数据库

对于历史建筑原始数据的采集是数字化的基础。原始数据通常通过实地测绘获得,其精确性直接影响到建筑复原设计的准确性。数据库的建立是将历史建筑信息存档保护,同时也为复原设计提供设计依据。以往国内主要利用图、表、文字等形式对历史建筑进行存档保护,这种方式不仅数据量大,而且无法直观反映建筑物的真实效果;而利用照片、影片等影像存档的方式虽然直观,却无法得到精确的物理数据和结构关系,很难进行精确保护和科学研究,也不利于重建、仿建及复原工作的开展。因此,以运用GPS、全站仪、测量机器人和近景摄影测量等为代表的三维现代建筑测绘技术正在逐渐代替传统的二维测量方法,改进并丰富了采集原始数据的现代化手段。其中,目前较为先进的数字化测绘方式已可以结合三维扫描仪,较方便地在不同规模的真实物体表面进行点采样,获取不同精度的点云数据,通过对点云和网格的处理、分析和识别算法,构造三维曲面模型,并将三维实体信息直接作为测绘成果的形式。?

图1 历史建筑的数字化开发阶段

2.2建筑三维模型化

在通过测绘手段采集原始数据的基础上,利用专业软件建立三维信息模型,也是对历史建筑数字化开发的常见手段之一。一方面,对于即将拆除、整体搬迁或异地复原的历史建筑,详细三维数据的保存,将成为其原样复原的重要依据。另一方面,对于已经消失或濒临消失的历史文化遗存,也可以通过数字化技术进行虚拟还原。精确的三维数字化模型可包含实物最准确的基础数据,如工程数据、材料数据、工艺数据等,对消失的文化遗存构建了可视化信息研究的新平台,拓展了研究手段。同时,数字化三维建筑模型与虚拟现实技术的结合,还可以用于旅游开发和文化宣传。通过现代的计算机技术,已能够克服地域限制,实现真实、快速、准确的视觉展示,甚至还能实现与模型环境互动。不但能减少对实物的人为损伤,达到保护目的,又能拓展宣传,带来经济效益。

2.3创建数字化平台

目前,在我国民族文化资源的数字化建设过程中,普遍存在低水平重复建设、共享程度低的情况,因此有必要通过有效组织和规范化描述资源,建立有效的资源共享与管理平台。数字化平台主要指借助Web等网络技术,在已建立数据库的基础上,建立的实现信息化宣传与综合管理系统。通过该平台,可将数据库中历史建筑的有关文字资料、图片、多媒体、视频等进行数字化的处理,并进行编辑加工,实现网上快速检索和浏览,以此为媒介共享历史建筑文化资源。通过创建数字化平台,首先有利于提升相关部门对历史建筑的管理水平,使目前的管理工作更加严谨高效;其次,数字化文化资源的网络共享,也为历史建筑保护与发展的创新宣传途径提供了技术支撑。

3 数字化开发的主要内容

目前,国内对历史建筑的数字化开发工作主要包括建筑单体维修与改造中的数据采集、数据分析以及更新设计中的模拟效果展示等,也有一些城市和地区正在进行历史建筑数字化管理平台的尝试[3]。

3.1建筑单体的保护与更新

在城市现代化快速建设背景下,很多未列入文保单位的历史建筑经常被拆毁或改建,面临永远消失的危险。如今,借助数字化技术,在前期阶段的建筑信息收集中,可利用通过甄别的数据识别原貌,排除后期损毁和改建部分的干扰,并在此基础上评估其建筑质量及修复可行性;而在开发方案的设计阶段,前期收集的数字化信息则成为建立模型和虚拟展示的重要依据。

例如,在南京升州路某沿街民国建筑的复原更新项目中,就运用了数字化技术采集原始信息和模型化对比设计。该项目中的两栋相邻多层建筑原为民国时期的沿街商铺,位于历史街区的建设控制地带范围内,但因其建筑质量并未达到文物保护单位的标准,只能作为街区历史景观的一部分由开发商进行整改保留。改造之前,这两栋建筑体量较小、残损较多,改建严重,属于危房,仅有沿街部分较为完整的体现了时代特色。因此采取了拆除危房,依据原貌原址修复的更新方式。在实际修缮工程操作中,借助现代数字化技术手段,完成了以下几个阶段的创新:

①利用专业工具对原有建筑的平面、立面进行了详细测量,采集原始数据并进行整理绘制。在绘制过程中,以相关历史资料、照片等为依据,鉴别该历史建筑中后期加建和改造的部分并加以剔除;同时,运用AutoCAD、SketchUp、Photoshop等模型和图像处理软件,对建筑已损毁和缺失的部分按照历史原貌予以还原,得到较为准确的初始建筑模型。这一前期工作为维修方案的设计、施工提供了重要的依据。

②在初始模型的基础上,根据该历史建筑即将被赋予的新用途,在结构、材料、内部功能空间等方面进行现代化改造设计。建筑中的新建部分大多为满足交通疏散需要而改造的交通空间,为与保留复原的部分相区别,采用了大面积玻璃幕墙等不同设计,也结合建筑原貌设计了两坡屋面和平屋面两种不同形式,并都通过创建不同模型作了方案效果对比。

③该历史建筑的立面采用了当时流行的摩登装饰风格,由形态各异的柱头、柱身、边框线脚、山墙、栏杆等于不同位置进行分割装饰,均带有中西合璧的特色,较具历史和艺术价值。因此,在修缮工程中,为完全复原这些装饰,对这些构件不仅做了石膏翻模处理,同时还利用数字软件进行了数字化绘制、建模,并按位置索引编号保存,作为复原缺失部分设计的重要依据。

3.2历史街区景观的整治

在城市发展建设的过程中,不以历史街区的消失,城市传统风貌的丧失为代价,坚持在保护中利用,在利用中发展。而随着数字技术在规划领域的普及,在历史街区的整体整治中,越来越多地依赖数据库信息。

例如,位于南京市中心地段的梅园新村近代历史街区,总占地面积约为4.5万m2,是民国时期由政府机关直接推动建设的住宅区之一。近期,因文物普查和历史街区保护整治工程的要求,在该街区范围内进行了一次较大规模的现状调查。在调查过程中,多处应用了数字化技术,主要体现在:

①借助摄影测量和三维测量相结合的方式,在尽量不打扰住户生活的情况下,对街区内的近60栋近代住宅采集了较准确的建筑测绘数据,通过AutoCAD、SketchUp等模型软件为大部分调查对象都创建了能够反映建筑形态、空间、材质的模型,作为基础资料。同时,每栋住宅单体都被编号,以位置索引、历史现状、立面测绘、模型数据等作为基本信息存档,形成的小型数据库,为街区整体风貌环境整治提供有效资源。

②对已建立数据库中的各栋建筑信息进行分类和梳理,一方面按所处区位,主要以道路将街区划分为梅园、雍园和桃源三个近代住宅较集中的片区,分片定位管理;另一方面则依据建筑形式、居住标准等,大致划分为西式洋房、独立式住宅和联排式公寓三种类型,将现存的近代住宅分别归类。通过这些方式进一步加强了数据库的系统性和可检索性。

③根据数据库中的街区现状信息,对大部分近代住宅(尤其是沿街住宅)制定了统一的整治新方案,并通过数字软件和媒介形成直观的图像,对整治后单体建筑的还原部分、立面形态、外墙材料色彩等做了效果展示,并通过网络平台进行了公示。

3.3城市数字化管理平台的发展

目前,国内针对历史建筑文化资源而设立的网络共享平台大多以大众宣传为主要目的,而真正实现管理和服务的数字化平台还处于开发和尝试阶段。近年来,也有专家学者提出应仿照国外建立城市历史建筑管理平台的建议。

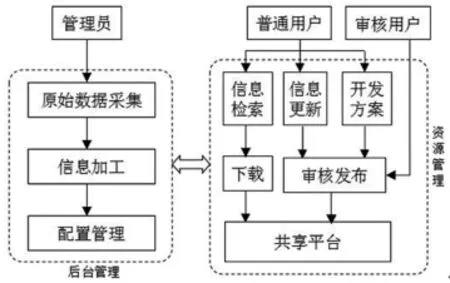

依据民族文化资源库系统所遵循的常用设计规范,历史建筑数字化共享资源平台的建立也大致包含两大模块:资源管理模块和后台管理模块。其中,资源管理模块主要包括资源分类、资源检索、信息上传下载、资源审核发布等,后台管理模块则包括原始数据采集、信息加工及系统配置管理等内容。根据功能不同,可将用户分为管理员、普通用户、审核用户等角色,如果是基于Web构架的系统,客户端可能只需通过浏览器或特定软件,以不同身份登录。普通用户作为最终用户,包含的主要功能有对历史建筑资源的检索、查看、下载以及对该资源对象现状的信息更新、开发方案公示等;审核用户作为现有资源系统的管理者,主要负责审核各资源来源的可信性和内容的准确性;管理员则负责整个资源平台数据库的建立、管理和维护,包括对原始测绘数据的采集和模型化、编制检索信息、用户管理和配置等。

图2 数字化共享平台管理流程示意图

4 结语

目前,在国内对历史建筑的数字化开发主要集中运用在某些特定案例中,并未形成系统,缺乏统一标准,其数据库的完整性、准确性和数字化功能的创新应用还需深入研究;同时,各地关于历史建筑的数字化资源,大多仅局限于调研机构内部共享,没有在更大范围内得到有效的开发和互通互用。可见,数字化应用在历史建筑保护与开发领域,仍存在着功能单一、标准缺失及未有效共享等问题。尽管如此,相信随着技术支持平台的发展,以及政策措施的不断完善,数字化开发仍将成为现代历史建筑保护与文化传承的一个新起点。

[1]章慧,陈宏明,蒋晓玲,等.公共文化资源数字化运用功能拓展研究[J].信息通信,2014,10(142):78-79.

[2]李艳.海口市历史建筑数字化管理平台发展建议[J].海南大学学报(自然科学版).2009,6(27):173-175.

[3]范张伟,邢昱.基于数字化技术的古建筑保护研究[J].北京测绘,2010(3):18-21.

[栏目责任编辑邵冰欣]

Application of Digital Technology in the Protection and Development of Historic Buildings

Liu Zhifeng Wang Ying Xu Xinshan

(Architecture Engineering Institute,Jinling Institute of Technology,Nanjing Jiangsu 210069)

In the digital development background of cultural resources,starting from the current situation of protec⁃tion and development of the current of historic buildings,this paper summarized the main technology of digital devel⁃opment,combining with the case,and studied the application and functional prospect of digital technology in the field.

digital technology;historic buildings;protection and development

TU05

A

1003-5168(2015)05-0023-3

2015-4-28

江苏省文化科研课题“南京近代文化资源数字化运用功能拓展研究”(13ZC01)

刘志峰(1976-),男,硕士,副教授,研究方向:建筑与景观设计。