潜在人口红利转化为现实人口红利的机制及路径

赵丽清 沈小力

[内容摘要]改革开放以来,我国经济快速发展的原因之一就是得益于人口红利。然而,近年随着人口老龄化、国际劳动力接轨等因素,使第一次人口红利快速消损。本文正以红利漏损为切入点,分析了文化、工资、年龄、保险体系、土地流转以及产业结构等六种红利漏损。不管是数量型的、质量型的还是结构型的红利漏损其实都属于潜在人口红利,并依托供需模型分析了其形成机理,最后对于潜在人口红利转化为现实人口红利给出了相应的对策建议。

[关键词]潜在人口红利;现实人口红利;红利漏损

[中图分类号]F241.1 [文献标识码]A [文章编号]1000-8306(2015)06-0052-09

一、文献回顾

随着中国人口结构的变化,中国老龄化问题越来越严重,最近的第六次人口普查是在2010年进行的,公布的老年人口比重高达8.9%。事实上,中国早在2000年第五次人口普查时,老年人口比重就达到了7%,标志着中国当时就步入了老龄化社会的行列。众多有识学者在此基础上进一步研究人口红利的问题,以使中国能够轻松应对老龄化等即将来临的一系列社会问题。通过阅读大量文献,笔者认为,当前学者们对人口红利的研究主要是围绕它的两个定义展开的一系列研究,即第一人口红利与第二人口红利进行的。

所谓第一人口红利研究的其实是劳动年龄人口与经济增长之间的关系。鉴于此,学者们展开了大量的理论与实证研究,其观点可大致归纳为三种:第一种以于学军(2003)、蔡昉(2004)等为代表,认为我国这种“两头小(0~14岁及65岁以上的被抚养人口)、中间大(15~64岁的劳动力人口)”的橄榄型人口结构模式不仅人口抚养负担系数低,而且有着充足的劳动力供给,这样不仅会使社会形成一种高储蓄、高投资的社会局面,而且最终会促进经济的高速发展。第二种以黄润龙(2009)等为代表认,认为人口红利并不是中国经济快速发展的原因,所以,用人口红利来解释经济的发展根本行不通。第三种是以陈友华(2005)、穆光宗(2008)等为代表,认为人口红利只是人口结构变动历程中的一个短暂的历史机遇,它只是为经济快速发展提供了一种可能,经济是否能快速发展还得看许多别的因素是否能够同步进行。所谓第二人口红利研究的其实是从理性预期的视角出发研究老年人口与储蓄的关系。即人们意识到老龄化步伐的快节奏到来以及中国养老保障体系的不完善,调整自己现今的经济行为,在劳动年龄阶段多劳动、多储蓄,这种行为促进了国民储蓄率的提高以及投资的增加。林焕荣(2013)通过实证分析了养老预期的经济行为与储蓄率的关系,并在第一人口红利的基础上,进一步清晰地阐述了第二人口红利的内涵。吕宏玉(2014)详细分析了二次人口红利与劳动力分流、人力资源匹配以及产业发展之间的关系。

笔者则认为,改革开放后,中国的劳动力资源优势确实是中国经济快速发展的重要因素之一,但是,中国所谓的第一人口红利作用并没发挥殆尽,通过国家政策的调控是可以挖掘出潜在人口红利的。所谓的第二人口红利也蕴藏着巨大的潜在人口红利,怎样把潜在人口红利转化为现实人口红利将是本文研究的重点。

二、相关定义内涵界定

(一)潜在人口红利的内涵

本文所指的潜在人口红利包括两部分:一部分是就人口而论人口,包括对于15~64岁以及对于退休的女性55岁(女工人年满50岁即可退休,别的从事特殊行业及特殊情况的除外)和男性60岁以上的老年人口而言的。首先对于15~64岁的劳动年龄分布在农村的比重最高,他们可能由于文化素质相对较低,导致其创造力低,最终使得其所生产的社会价值低于实际价值,即人口红利在促进经济增长方面有漏损掉的部分(称为文化-红利漏损)。也有可能由于他们进城工作的工资水平太低,再加上几乎享受不了单位保险基金,这阻碍了他们工作的积极性,有的甚至宁愿在农村种田(工资-红利漏损),还有别的许多因素。其次,据第六次人口普查公布的数据,2010年中国人均寿命已经为74.8岁,而退休年龄自20世纪70年代后期确立后一直未变,55岁和60岁退休的老年人口给社会造成了无形的损失,不仅会减少社会财富的增长,而且还需要国家负担其养老问题,这也是一种无形的人口红利漏损(年龄-红利漏损),这种漏损可通过延长退休年龄得到缓解。此外,中国的养老保险体系不仅覆盖面小,而且机制不健全,中国作为典型的未富先老社会,一定要在银发浪潮到来之前健全养老保险体系,这样中国经济才能平稳顺利的运行,这本身就是一种红利;否则,后果将不堪设想(保险体系-红利漏损)。另一部分是撇开劳动力这一要素,从土地、产业结构升级(人力资本角度)这两个角度挖掘潜在人口红利。众所周知,农村集体土地所有权处于主体虚置的位置,这导致对土地事权以及财政权的模糊,造成农村土地产权市场的分配效率下降。此外,还存在缺乏规范的土地流转机制等问题。这些问题从某种程度来说,严重限制了土地承包经营权的流转,这把许多农村闲置劳动力都束缚在了土地上,严重限制了潜在人口红利的挖掘(土地流转一红利漏损)。此外,中国现阶段面临着自主创新能力不足、资源消耗偏高以及服务业落后等种种问题,这严重限制了中国产业结构优化升级的步伐,而产业结构升级不到位,又会减少对高素质人才的需求,最终造成中国人力资本落后(产业升级一红利漏损),对于挖掘质量型的潜在人口红利受到严重限制。

本部分所提到的这六种红利漏损,不管是数量型的、质量型的还是结构型的红利漏损,就是本文所指的潜在人口红利的内涵。

(二)现实人口红利

本文提到的现实人口红利,有别于综述方面提到的人口红利。因为关于人口红利的许多文章大部分都是从人口学属性的特征来论述,即就人口而论人口,而本文中提到的现实人口红利更突出人口红利的经济属性。它指的是伴随着人口年龄结构的变动,当老少抚养比小于或至少等于50%时,由充足的劳动年龄人口供给带来的生产性(即数量型人口红利)、人口年龄结构变化带来的人力资本提升(即质量型人口红利)以及人口产业结构变动带来的产业结构升级(结构型人口红利),并且由此带来了额外的经济成果,即超出稳态经济增长之外的经济增长。

三、潜在人口红利的机制分析

(一)理论基础综述

在现有的研究人口红利与经济增长关系的文献中,用得最多的也是最有代表性的有1956年索洛提出的新古典经济增长模型,即由储蓄、人口增长以及教育所决定的稳定状态,各国的经济表现出了趋同于自己的稳定状态的有条件趋同。20年后,由罗默提出了内生经济增长理论,该理论试图将人力资本进行内生化,最终未实现,但是得出了长期的最优经济增长率由人口增长率以及技术进步率决定的结论。在罗默提出的将人力资本内生化框架的基础上,卢卡斯进一步对其进行了内生化的研究,并且分析了经济平衡增长的路径。之后的琼斯也提出了自己的内生经济增长模型。与罗默、卢卡斯研究不同的是,他是对生产技术进行了内生化研究,他得出了人口增长率与经济增长率呈正向关系的结论。以上的这些结论都显示了人口因素在经济发展过程中所起的作用。

本文所研究的潜在人口红利所依托的也是这些基础理论,并在此基础上,运用固定投入比例生产函数相关内容,进行本文模型的设计。

(二)本机制所依托的生产函数

正如第二部分所分析,在中国,人口红利的作用并未发挥殆尽。其中,有许多漏损掉的人口红利,即本文当中所指的潜在人口红利,潜在人口红利能否转化为现实的人口红利,这还取决于一系列制度因素。正如拉丁美洲国家曾经也有着丰富的劳动力资源优势,但是并未将其转化为人口红利,就是因为制度的缺失,如国内政治不稳定以及通货膨胀率高等因素导致。在这里,我们要说明的是制度因素主要是取决于国家的决策以及调控政策等,我们本身干预不了,所以本文中把其看成外生变量,称为外部因素。现阶段所具备的劳动力优势即劳动力供给,我们把其看成实现人口红利的内部因素,人口红利的实现完全是取决于内部因素与外部因素的共同结合,若是内部因素,即劳动力供给很是丰富,但是如果国家制度条件不好,那么潜在人口红利最终难以转化为现实人口红利,进而促进经济发展;相反,外部因素,即制度等条件执行很到位,但是缺乏相应的劳动力供给,那么根本就不会有人口红利与潜在人口红利这一说法,当然也就不会有本文的研究。

式中,Y代表人口红利带来的经济社会总产出,S1、Sn分别代表经济活动中投入的劳动力供给和国家在制度方面的投入,且u和v都是常数,且都是大于零的,它们分别代表劳动力供给投入的生产技术系数和制度因素投入的生产技术系数。该函数所寓意的是与人口红利有关的产出Y取决于S1/u、Sn/v中较少的那一个,即:如果劳动力的供给投入相对于国家制度因素的投入是丰富的,那么产出将取决于国家制度因素投入的情况。下面的部分将对其包涵的种种情况进行详细的说明与解释;相反,若劳动力供给的投入相对于国家制度因素的投入是稀缺的,那么产出将取决于劳动力供给投入的多少。下面用相应的模型对其进行说明。

(三)模型设计及分析

通过以上的分析可知,劳动力的供给与制度因素的投入是互为互补关系的,本文利用劳动力的供需模型对其进行解释。

模型1:人口红利促进经济的发展

此种情况是建立在劳动力供给未充分利用且制度因素未充分发挥的情形。如果此时增加劳动力供给,并有相应的制度与之相配合,那么在某种程度上是可以收获人口红利的,进而会促进经济的发展。其又可分为以下三种不同情况:

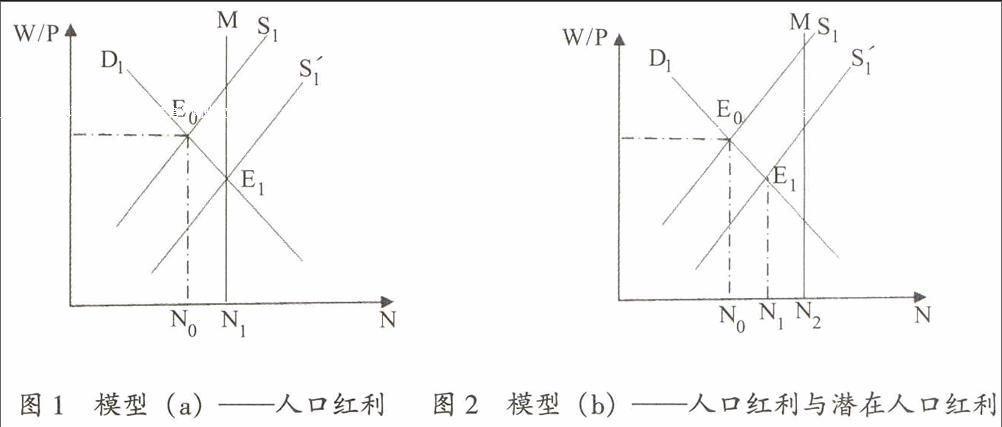

(1)人口红利产出处于低水平均衡状态。此时,劳动力的供给未充分利用且制度因素的投入还未充分发挥。如图1所示,起初经济处于低水平均衡状态,均衡点为E0,对应的产出为N0,此时尚有多余的劳动力供给,并且与之相配的制度因素。此时,在其他条件保持不变的情况下,增加劳动力供给,如图中SL曲线移到了SL′,形成新的均衡点E1,对应的产出为N1。此时劳动力的供给达到了充分利用的状态,且制度因素的投入也达到了充分发挥,二者处于最佳匹配状态,即图中的制度因素投入曲线M正好经过均衡点E1,此时收获的人口红利即为图中N0与N1之间的距离。

(2)人口红利产出处于低水平均衡状态。此时,劳动力的供给未充分利用且制度因素的投入还未充分发挥,且制度因素的投入尚不能使劳动力供给全部转化为人口红利,即制度因素的发挥还有一定的潜力。如图2所示,起初经济处于低水平均衡状态,均衡点为E0,对应的产出为N0。此时在其他条件保持不变的情况下,增加劳动力供给,SL曲线会移动到SL′,形成新的均衡点E1,对应的产出为N1,N0与N1之间的距离为可收获的人口红利。此时,制度因素的投入尚未达到极致,如图所示,制度因素投入的供给曲线M应该位于新的均衡点E1的右边,与横轴交与N2,N1N2之间的距离为潜在人口红利部分,若进一步发挥相应制度因素的作用,即可收获这部分人口红利。

(3)人口红利产出处于低水平均衡状态。此时,劳动力的供给未充分利用且制度因素的投入还未充分发挥,且在制度因素已完全投入、劳动力供给部分转化为人口红利外还有剩余,即劳动力供给的投入相对于制度因素的投入是超量的。如图3所示,起初经济处于低水平均衡状态,均衡点为E0,对应的产出量为N0,此时在其他条件保持不变的情况下,增加劳动力供给,即劳动供给曲线由图中的SL移动到SL′,且形成新的均衡点E1,对应的产出为N1。此时,根据分析可知,制度因素曲线位于新的均衡点E1的左边,且与横轴交于N2。NON2即为收获的人口红利,N2N1这部分是绕过国家制度的约束所增加的劳动供给,没有国家制度做保障,这部分是转化不了人口红利的,而此时的国家制度投入已经达到了极致,所以这部分可以看成失业。

模型2:劳动力供给未转化为人口红利,而是造成了失业。

此种情况代表制度因素的投入已经达到了极致,但是仍然不能达到起初低水平均衡情况下的产量水平。如图4所示,制度因素的投入曲线M位于初始均衡点E0的左边。此时的N2N0部分完全是绕过国家的制度因素取得的产出,这部分产出是以牺牲许多别的因素为代价取得的,以后必会转化为人口负债进行回偿,所以,在此处可将其看成失业。此时,若通过进一步增加劳动力供给来挖掘所谓的人口红利,则会造成更大规模的失业,如图4中的NON1为更大规模的失业。

中国现在的情况接近于图2所示的情况,即改革开放以来经济的高速发展离不开劳动力供给增多所带来的人口红利所做的贡献,同时也得益于国家采取的一系列调控政策。但是中国的劳动力供给优势并未全部转化为人口红利,这就需要国家进一步采取相应的制度政策,使得这部分潜在的人口红利转变为现实的人口红利,进而促进经济的更进一步发展。下面将会做详细的分析。

四、潜在人口红利转换为现实人口红利的路径

(一)针对年龄-红利漏损,应适当延长退休年龄

随着人口结构由“高低高”结构(高出生率、低死亡率、高自然增长率)向“三低”结构(低出生率、低死亡率、低自然增长率)的转变,中国人口的变动也由劳动力人口增多,向老龄化人口转变。当然中国劳动力人口众多,这是一个不争的事实,但是如何使丰富的劳动力资源转化为人口红利是一门大学问。以著名学者蔡防为代表提出了中国人口红利已接近消失的观点,开发第二次人口红利的呼声也随之而来。

面对这种情况,要想使潜在人口红利发挥出来,国家应该出台政策适当延长老年人口的退休年龄。现阶段,中国的退休年龄男性是60周岁,女性工人是50周岁,女性干部是55周岁。在其他特殊行业如高温高空等行业,男女都在原来基础上低5岁(男性55周岁、女性45周岁)。中国现阶段的退休年龄规定始于20世纪70年代后期,当时中国的人口平均预期寿命是65.13岁。而最近的第六次人口普查,通过详细汇总后得出中国人口的平均预期寿命为74.8岁,中国平均预期寿命增幅较大,但是退休年龄一直没发生变动。如上表所示,中国的退休年龄远低于一些代表性的发达国家和发展中国家。

(二)针对文化-红利漏损,应增加人力资本投资,提高人口素质

20世纪70年代的日本、韩国、新加坡等国人口结构步入“三低型”结构。据统计在20世纪70年代~90年代中期,这些国家经济增长有约1.5%~2%得益于人口红利的贡献,这部分增长占到了整个经济增长的约0.3~0.5。很明显,“亚洲四小龙”以及日本等国经济发展取得如此大的进步除了得益于劳动力人口的不断增加外,人口素质的提高也是一个特别重要的因素,这些国家丰富的劳动力资源转化为人口红利,进而促进了经济的发展,在很大程度上得益于这些国家重视教育、重视人口素质的提高。现阶段的中国,从人口年龄结构的分布情况来看,劳动年龄人口占比农村远远高于城市,即中国人口红利的大头主要分布在农村,然而人口红利的实现程度却受至于农村劳动人口素质的偏下。中国2003年首次公布的“中国教育与人口资源问题报告”数据显示,农村劳动力人口的平均受教育年限仅为7.33年,虽然近年来受教育年限有所延长,但是许多都局限于初中文化。所以说,中国人口红利的发挥程度在很大程度上取决于农村大量剩余劳动力是否能转化为现实劳动力的程度。

(三)针对工资-红利漏损,应增加农民工收入及提高其社会保险比率

正如前面所提到的,农村劳动力人口作为中国人口红利的主要贡献者,他们能否顺利就业是中国潜在人口红利能否发挥以及发挥多少的关键。然而,近年来,东南沿海地区作为输入农民工最主要的地区却出现了严重的“民工荒”,这在很大程度上是因为农民工的基本收入偏低以及工作保障不到位所致(如图5、图6所示)。尽管近些年,农民工工资及参保的比例有所提高,但总体上仍然很低。所以,政策给予支持的同时,用人单位需要适当提高农民工收入并且要提高其社会保险的百分比,这样才能更好地兑现人口红利。

(四)针对保险体系-红利漏损,应逐步建立有效的养老保险体系

第六次人口普查结果显示,中国60岁及以上的人口占比为13.26,为1.78亿人,65岁以上的老年人口占比为8.87%,为1.19亿人。比2000年的第五次人口普查分别提高了2.39%和1.19%,并且超出了世界平均水平的3.3%。

可见,中国人口结构的变化不仅快速(因为据美国人口普查局的统计与预测,65岁以上老年人口从7%~14%,美国用了66年,法国用了115年、英国是45年、瑞典为85年,而中国大约仅为25年),而且还有底子薄、负担重的特征。因为西方步入老龄化社会基本全是在建立了较健全的养老保险体系且人均国民收入较高的情况下出现的,而中国2000年65岁以上老年人口达到7%,步入老龄化社会时,人均国内生产总值仅为800元,可谓属于“未富先老”的典型社会。

面对这种情况,中国一定要坚持基本的医疗保险保基本,建立健全基本养老保险制度。根据2010年第六次人口普查公布的数据,65岁以上的老年人口很大一部分是居住在农村。所以,在银发浪潮到来之前,一定要充分准备,制定较完善的养老保险政策与体系。尤其要更多地关注农村的养老保险政策及体系,尽管目前中国正在加速城镇化的速度,许多农村劳动力在未来会向城市迁移,但是其父母往往难以迁移。在城市居住比重最大的一般都是20~44岁的中青年劳动力,55岁以上的人口在农村居住的比例大于城市居住的比例。农村养老保障体系做全做好了,中国的养老保障体系就比较完善了,潜在人口红利的发挥也就指日可待了。

(五)针对土地流转-红利漏损,应完善土地流转制度

党的十八届三中全会曾经在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出:“稳定农村土地承包关系并保持长久不变,在坚持和完善最严格的耕地保护制度的前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保全能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营。”从中央的决议精神,再加上中国自2000年第五次人口普查开始,中国老龄人口就已达7%,以及近年来珠三角等沿海发达地区经常传出“用工荒”等问题可以看出,完善中国的土地流转制度,不仅是农业实现机械化和规模化的重要一步,最主要的是可以使大批的农村劳动力得以解放出来。这批通过土地流转释放出来的剩余劳动力,可以通过适当的技能培训,来到企业的工作岗位上,创造经济价值,开发出潜在人口红利。

(六)针对产业结构-红利漏损,应促进产业结构升级

人口结构的变动,意味着劳动力数量的变动。众所周知,劳动力是产业升级的基础,产业结构要进行转化升级需要适宜的劳动力作为其基础。某一地区所能提供的最大劳动力数量,决定了该地区、该时期产业升级的程度。而产业升级到一定程度,又将制约劳动力的数量,因此,二者是相互作用的关系。产业升级后释放出的剩余劳动力可以通过人力资本增加和人力资本流动流向企业,增加潜在劳动力,延缓人口老龄化的到来。

五、结语

本文以红利漏损为切入点,依托供需模型,说明尽管改革开放以来中国利用丰富的劳动力资源取得了骄人的成绩,但是有许多潜在人口红利有待开发,这不仅需要国家制度做保障,而且用人单位、劳动者自身也需共同努力,这样方可将潜在人口红利转化为真正现实的人口红利。

责任编辑:廖中新