莫道曲高相和寡 茫茫山野有知音

楚国琴师俞伯牙、樵夫钟子期高山流水觅知音的故事,是楚文化的重要组成部分,在《列子·汤问》《吕氏春秋》及东汉蔡邕《琴操》等古代典籍中均有记载,且于数千年来,一直作为“志存高远”“知音难觅”“曲高和寡”佳话传颂至今,与位于武汉龟山西麓、月湖东畔之古琴台一起,成为湖北省和武汉市重要的音乐艺术遗产和文化古迹之一。如今,由武汉市文化新闻出版广电局和蔡甸区人民政府联合出品,黄维若编剧、莫凡作曲,武汉歌舞剧院和武汉爱乐乐团联合创演的歌剧《高山流水》,将这个传奇故事搬上了舞台,于2014年6月举行首轮公演,听取广大观众和同行意见之后,又经精心修改打磨,献演于同年10月在武汉举行的“第二届中国歌剧节”,并荣获优秀剧目奖。

笔者有幸两赴武汉观看该剧前后两版的演出。本文对其剧本和音乐创作的评论,仅以10月演出的修订版为对象。

一

若论该剧剧本创作的最大特点,我为可用“化文成戏、变乐为声的精妙构思”、“大雅通俗、知音在民的主题转换”和“想象奇绝、文辞华美的文学风格”来概括。

先说其艺术构思之“化文成戏、变乐为声”。

在古代典籍记载和民间传说中,高山流水觅知音的佳话流传虽广,但其故事仅发生在俞伯牙、钟子期两个男人之间,且文字甚简,为歌剧提供的素材和基础极为单薄;要想将这段佳话铺排成有曲折情节、有不同人物和性格冲突、有丰富舞台意味可供挖掘、有不同歌唱声部共同演绎的歌剧作品,就必须在“化文成戏”上做足文章。事实上,剧作家以这个著名传说和两位男主人公作为全剧情节主线加以展开,表现二人听音相遇、辨音相通、因音相知最终结为志趣相投、生死知音的心灵契合过程。此外,还别出心裁地将高山和流水外化为两个女性角色,同时加进玉蘅、钟母等人物,从而极大丰富了原本只有两个男性主角的戏。为了加强全剧的戏剧冲突和大色块对比,剧本又穿插进楚王穷兵黩武、晋王穷奢极侈这两个宫廷场景作为反衬,刻画了俞伯牙志向高远、胸怀大我的古代文人形象,并从正反两个方向揭示出“高山流水”与当时朝政、民间疾苦的不同关联——剧作家在“化文成戏”方面所做的上述努力,终使本剧剧本获得了较为丰厚的戏剧品格。

古琴音乐原是我国古代文人音乐之一种,属纯器乐品种,素以“孤雅玄奥”、“清虚淡远”闻名,而传说中的《高山流水》则又是其中佼佼者。歌剧、特别是中国歌剧,历来以各种声乐形式为其主要表现手段,要在歌剧中表现这个故事和这首乐曲,就必须解决原曲的纯器乐形式和歌剧声乐形式之间的转换问题。为此,剧作家在将“高山”“流水”外化为两个女性角色的同时,采用“变乐为声”手法,将原曲中“高山”“流水”两个纯器乐意象转换为由谣唱曲这种声乐形式来阐释其曲情曲意。我以为,剧作家这个“变乐为声”的构思是相当奇妙的,其舞台效果也是歌剧化的。

次说其主题转换之“大雅通俗、知音在民”。

历来人们对“高山流水”传说主旨的解读,大致不脱“其曲弥高,和者盖寡”、“知音难觅”之类窠臼。如今,剧作家以此题材写歌剧,是沿用旧说,还是另赋新意?剧作家显然是选择了后者,即把全剧主题定位在“大雅通俗、知音在民”之上。

其实,古代文献中的钟子期,是一个戴斗笠、披蓑衣的樵夫,属典型的山野汉子。俞伯牙携其《高山流水》遍访楚、晋王宫而无人赏识,何以一到山野村陌便巧遇知音?我不知道剧作家是从原作中发现这条通常不被重视的线索加以发展,还是自己别出心裁对主题做了颠覆性转换,但从剧本铺排的故事脉络及其发展归宿看,剧作家旨在表明,“高山流水”说的其实不是一个曲高和寡故事,而是说,这样的琴曲大雅通俗,运载着“仁者乐山、智者乐水”的博大胸怀和高远意境,在朝廷之遭到肉食者鄙弃,自然是“对牛弹琴”,但既能为樵夫钟子期理解,也能为广大民众所理解,它的真正知音在山野、在民间,于是才有俞伯牙在宫廷碰壁、偶遇钟子期后终于发现了新大陆,乃由衷发出“我们要到市井去歌吟/这世界不能没有歌吟”、“我们要到村舍去欢唱/人人都期盼心灵的欢唱”的真诚告白——剧本这种“大雅通俗、知音在民”的主题转换,将全剧的思想立意提升到了一个新境界。

再说其文学风格之“想象奇绝、文辞华美”。

“高山流水”故事的发生地湖北,是灿烂楚文化的故乡。因此,剧作家除去在人物和人物关系设置、情节和场面的组织和展开等方面继承了楚文化的传统外,又在剧诗创作上吸收了楚辞的意蕴,文辞华美精致而又想象力丰富,洋溢着浪漫色彩。

即以剧中“流水”、“高山”甫一登场时“自报家门”的谣唱曲剧诗为例。

剧作家将“流水”之曲情曲意描绘为:

我的故乡是皑皑雪山/阳光送我离开冰川/开始是涓涓细流/后来成了溪水潺潺……

剧作家将“高山”之曲情曲意描绘为:

我是石头的波涛/我是泥土的奔涌/高低错落连绵千里/紫黛苍翠尽染层林……

阳光化冰雪为水、由涓涓细流最终汇为浩浩大江奔流入海的“流水”,在剧作家笔下被拟人化和诗化了;其后,高山以“石头的波涛”、“泥土的奔涌”自况,更在自然现象的诗化描绘中注入强烈的动感;而整个第六场,则是一个庞大的诗意“招魂”场面,剧作家运用楚辞中招魂的意蕴和形式,以华丽奔放的文学语言,让狂狷无羁的艺术想象在全体登场人物的独唱、重唱和合唱声中如天马行空般地纵横恣肆,发出充溢生命热情的呼唤。

二

传说中俞伯牙所奏之《高山流水》,其谱古已失传,其曲遂成绝响;后世流传至今的同名琴曲,与伯牙所奏之曲已非一物。因此,在歌剧中再现这段佳话,如何处理琴曲《高山流水》,便是作曲家面临的一个绕不过去的创作命题。

当然,剧作家在其剧本中为这个命题的破解提供了一个变乐为声的思路,即通过人化的“高山”“流水”以及她们各自的谣唱曲来运载、诠释其曲意;不过,由于这两首谣唱曲各具特色且都有较长篇幅,又曾在全剧的不同场景中多次出现,很难再做音乐主题使用,因此另行设计一个短小乐汇作为此曲的特征性音响符号,便成为全剧音乐构思之必需。

我们看到,莫凡为此设计了两个不同性格的器乐主题。

随着戏剧情节的推进和音乐陈述的展开,这两个动机多以原型形态出现,且都在全剧中得到了贯穿,成为贯通全剧音乐的统一性元素和主要结构力。所不同者,前者多以独奏的古琴音色出现,与高山、流水两首谣唱曲构成此曲的声乐唱段与器乐主题的对比和互补;后者则常常紧随俞伯牙的歌唱声部,时而在交响乐队中以弦乐声部、时而以古琴音色奏出,是刻画主人公俞伯牙音乐形象的重要元素。

本剧音乐创作流畅而精致,作曲家在充分运用各种音乐手段展开情节、抒情状物、渲染场景、营造全剧空灵浪漫风格方面的努力值得肯定。

全剧甫一开场,作曲家通过一首纯真抒情的童声合唱《我们是天上的星星》将观众带入到银河璀璨、星光点点的诗情画意中,其首句音调甚至可以听出古琴主题的影子。

这种空灵、浪漫、唯美的抒情性音乐风格,不独贯穿在俞伯牙、钟子期以及高山、流水、玉蘅、钟母等主要人物的唱段中,同时也在某些不同声部组合的合唱渲染场景、宣示主题时得到呈现,从而当之无愧地成为全剧主导性的风格规定。

然而,作为对比性和陪衬性的风格元素,剧中亦不乏谐谑、调侃乃至带有明显讽喻性的音乐描写,如楚王宫廷中充满杀戾狂暴之气的穷兵黩武之乐以及晋王宫廷中那种轻佻摇曳、纸醉金迷的饮乐宴舞之乐等等皆是。

当然,歌剧音乐创作的灵魂是音乐展开的戏剧性。一部歌剧音乐如果仅有抒情性、色彩性以及两者的对比,便根本无法完成用音乐展开戏剧性的创作使命。为此,莫凡调动多种音乐手段,在剧中创作出不少戏剧性比较强烈的场面或段落。最典型者莫如第三场俞伯牙的咏叹调《苇荻摇动着月光》,极写主人公在楚王宫廷受挫后内心的凄楚苦闷以及自问无解时的纠结彷徨,就是一首具有丰富心理戏剧性和内在张力的咏叹调。

紧接这首咏叹调之后出现的,是俞伯牙决心远离宫廷、坚持自己的音乐理想和人格追求而与流水、高山的三重唱《我们永远在一起》(见谱例4乐队和声背景略去)。

这首三重唱在乐队和声背景中古琴奏出的俞伯牙主题的导引和衬托下,由俞伯牙真诚恳切的声部与二部女声独唱作和声性交织的声部相互穿插、彼此唱和,其整体音响性质宁静而谐美,不仅完成了此前伯牙咏叹调内心纠结情绪的转化并与之形成有戏剧意味的对比,也为此后钟子期的登场听琴做了先期性铺垫。

像第三场这类音乐戏剧化场面,在全剧中还有一些,限于篇幅,此不赘述。

在我国歌剧界,作曲家莫凡素以专业水平和敬业精神俱佳为业内同行所称道。他为歌剧《高山流水》所作的音乐,流畅、精致、细腻、唯美,是真正下了功夫的,彰显出一种有戏剧性支撑和色彩性对比的歌剧音乐大抒情风格,从而较好地完成了本剧音乐创作使命;其整体艺术质量,无论与莫凡自己的其他歌剧作品相比,还是与本届中国歌剧节参演剧目或新时期国内大多数歌剧作品相比,都显出自身独到的特点和优势。

三

前已说过,剧作家将“高山”和“流水”外化为两个女性角色,以及将主题定位于“大雅通俗、知音在民”,其构思堪称精妙,多数艺术处理亦可称道,然而在我看来,除去楚王和晋王两个宫廷场面从剧本到音乐都略显铺排过甚且有简单直露之弊外,剧本在以下两个方面还有进一步深化和完善的空间。

其一,剧作家在“高山”和“流水”的谣唱曲中将两者外化为自然的人化,很好;但若由此起步而又不止于此,在此后这两首谣唱曲的再现中,不再简单重复“自然的人化”而是将这两个意象进一步提升到“人化自然”的高度去加以展开,将这两个艺术意象与当时民间和人性的真善美接通,与“仁者乐山,智者乐水”接通,赋予它们以人的灵性光辉,或可令全剧的主题阐释和戏剧展开出现新的超越亦未可知。

其二,剧作家将本剧主题做了新的定位,同样很好;但到了第五场结尾和第六场俞伯牙与所有登场人物和合唱队的招魂场面,却又将知音仅限于钟子期一人,慨叹“你走了,这世界还有什么”、“我只剩孤单的灵魂/我只有漂泊的命运/再也没有人懂我的琴声/再也没有人爱惜自然和生命”(第五场)、“没有了知音/有谁能解其中意”(第六场)——向外绕了一大圈,结果又回到了“曲高和寡”的原点。其实,按照剧本设定的主题及其内在逻辑,最后的招魂不应是单纯招钟子期之魂,而是招民间知音之魂;不是如招魂场面众人所唱的南北西东去不得,而是茫茫山野有知音。以我揣度,其所以如此,可能与剧本结局受制于钟子期死后俞伯牙“破琴绝弦,终身不复鼓”的文献记载有关。设若就在俞伯牙与高山、流水一起慨叹人间再无知音而举琴欲砸之际,钟子期英灵与所有登场人物从东西南北不同方向唱出“我们就是巍巍乎高山/我们就是汤汤乎流水/我们都是你的知音”,令俞伯牙终有所悟,最后的终场大合唱再归结到“莫道曲高相和寡,茫茫山野有知音”上来,或许,能在舞台上呈现出别一番景象。

就音乐创作而言,将高山流水的千古传说歌剧化,将清虚淡远的古琴音乐现代化,对任何作曲家来说都是一个极为严峻的挑战。莫凡在上述两方面所做的艰苦探索、取得的艺术成就都应得到积极的评价。当初观看此剧第一轮首演时我曾提出“乐队写得太实太满,不够空灵含蓄”的意见,现在看来,在歌剧音乐创作中此议未必可行。因为,一部歌剧要争取更多观众的接受和理解,就不能不讲究音乐色彩的丰富性及其展开的戏剧性对比,一味强调“清虚淡远”和“空灵含蓄”,一方面不合歌剧音乐创作的基本规律,另一方面则令歌剧脱离当代观众审美情趣从而产生接受障碍的情形很难避免。也正是基于此,笔者倒是希望,作曲家若能在俞伯牙、钟子期大篇幅音乐描写中加强形象的个性刻画,在流水、高山两首“自报家门”的谣唱曲中赋予其旋律描写以更为优美动人的歌唱美质,歌剧观众对此剧音乐的欢迎程度和接受水平之跃升到更高境界,犹可期也。

由此,笔者真诚寄语此剧创制单位,勿满足于本剧已经取得的荣誉和现有成就,更应组织主创人员广泛听取同行和观众意见,在冷静分析、集思广益、择善而从的基础上,真正凝心静气地对剧本和音乐创作做一番全面总结和思考,扬长避短,取精用宏,争取将本剧打造成思想精深、艺术精湛、制作精良的歌剧精品。

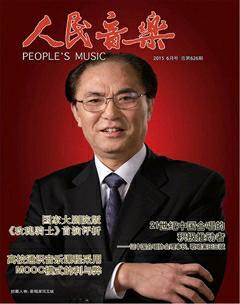

居其宏 河南理工大学特聘教授,南京艺术学院教授、博士生导师

(责任编辑 张萌)