原味岛村

钟祥瑜

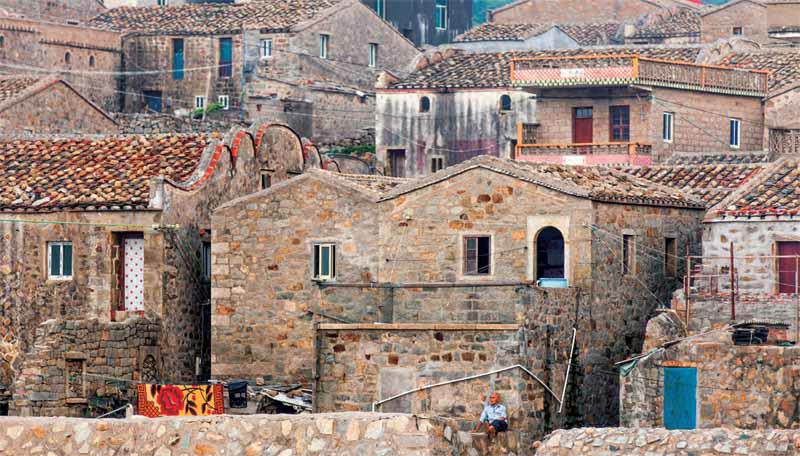

和很多人一样,对平潭的期待来自一张张动人的照片,除了海天一色的蓝外,还有那成片静谧的石头村落。“平潭海岛民居的美丽,源于它保存的完整性。”这是福建作家萧春雷在探访平潭后生发的感慨。发展始终比周边城市慢半拍的平潭,在2011年的元旦才正式拥有自己的跨海大桥,离岛的历史让它避开了现代化进程的冲击,当它再度跃入世人的视野时,大家才猛然发现,它的岛,它的村落,它美丽的石头厝,原封不动地停在了最美的样子。

平潭本岛风大,多花岗岩,少黏土,所有的瓦片和木材都需要从岛外船运而来,在环境、经济、交通等因素的制约下,从功能性出发,造就了有别于传统中国民居的石头厝。对石头厝颇有研究的萧春雷认为,平潭海岛民居至少接受了来自三个方向的大陆民居的影响:平面结构上可能受到莆仙民居“四目厅”的启发,马鞍形风火墙无疑来自闽东民居,而红砖红瓦和“出砖入石”则直接或间接来自闽南民居。平潭石厝位于福建沿海几大民居体系交汇地带,兼收并蓄,博采众长,形成了浓郁地方特色的建筑样式。

日复一日的动人渔村

欣赏石头村落几乎可以是360度无死角的。最热闹的方式,是从村子的码头往上看,一座座石头层层叠叠地随着山势而起,错落却协调。正如萧春雷所说的,这样的建筑,是分散的智慧,虽大体一样,却倾注了各自的美好愿景,谁都想把自己的房子建得漂亮,个性化的修饰比比皆是,只不过碍于材料和建筑模板的局限,又显得统一罢了,这和如今整齐划一的规划社区相比,多了跳动的人情味。

码头始终是海岛村落最生动的地方。又长又大的渔网,被铺平在通向码头的路上,车辆往来,随意碾压,既为了去除网上壳类寄生物,也为了晾晒,阳光下升腾着一股亲切的鱼腥味。村中的男男女女,支着凳子,坐在路边,靓丽的头巾把头包得严严实实,娴熟的手法快速织补着渔网。

村落不是景点,是用来生活的。码头上,常常聚集着处理淡菜的妇人,小山一般的淡菜随地堆着,女人们一边手里利索地除去壳外多余的附着物,一边大声地谈笑。刚刚进入避风港的渔船停在岸边不远处,船家划着一方厚厚的泡沫,或坐或跪,有点滑稽地慢慢靠岸。岸边肚子朝天的渔船,等待着修补,男人们商议着应该从何下手,手里的烟徐徐地冒着。从岸上往里走,村里的市集上,成批小鱼被装在筐子里,卖主一担子一担子地称,高声吆喝着报上斤两,手里的本子快速记下,一边的买主等在皮卡旁,耐心地装货。错落的石厝里,有家人围坐剪着螺子,孩子在一旁蹒跚学步,再过一会儿,就能吃到可口的饭菜。也有父子奋力地剁着冻鱼,把鱼块装在补蟹的笼子里做饵料。彩色的蟹笼子高高地堆在墙边,不时有人拖着长长的网,从你面前经过。这一天天出航的渔船,是在祈求妈祖的庇佑,还是在心中默念“耶稣”和“阿门”?总是忙碌,却让人平静。

岛村的未来

渔村里岁月静好,却也依旧无法避免不断流失的人口,在影像里的美丽石厝,也许正在经历着无人照管的破败。平潭拥有126座岛屿,保存完整石厝建筑群的村落不下百个,这是历史给予平潭的馈赠。如何复苏村落,让更多人回到家乡,是平潭人需要共同面对的难题。

“人口外移,房屋破败,这是很多村落的共性,台湾的社区营造是值得尝试的方法。”平潭综合实验区经济发展局副局长章容甄对台湾的村落复苏模式有很深的认同。台湾的乡村旅游模式从1980年左右开始起步,由最早的休闲农业到后来的社区营造,在社会架构和文化认同上,它比欧美模式更加适合平潭。

白青乡是平潭乡村旅游规划的示范点,已有台湾规划团队介入负责在地的社区营造,并积极推动在建的“国际青年旅社”项目。同时,他们引进了台湾农家菜“田妈妈”的美食培训模式,挖掘平潭传统饮食,丰富烹饪手法。平潭村落还将引进大型投资项目,并帮助村民自发营造社区魅力。最值得庆幸的是,平潭村落里依旧活跃着传统建筑手工艺人,他们熟知石厝的建造和维护工艺,我们最珍爱的石头厝,会更加长久地美丽下去。