佃农分成理论与地权管制范式

何一鸣, 罗必良, 高少慧

(华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642)

佃农分成理论与地权管制范式

何一鸣, 罗必良, 高少慧

(华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642)

新佃农理论推翻了传统佃农理论关于分成契约效率低下的观点。其实,传统观点的不严谨之处主要是未能考虑真实世界中的风险费用。所以,只要把风险因素统一到交易费用范畴当中也可证明分成契约的有效性。尽管地主的租金收益权利被管制而造成租金耗散,但佃农之间的竞争效应使得佃农劳动投入增加从而农业总产出提高。若交易费用分为外生性与内生性两种,则可以进一步以此划分地权管制的效率边界,而地权适度管制是具有机会主义倾向的人们在资源属性约束下最小化总交易费用的一种理性选择行为范式。因此,地权管制的程度与范围随着交易费用的转变而改变。

佃农理论;分成契约;地权管制;租金耗散

一、问题提出:从新旧佃农理论的争论谈起

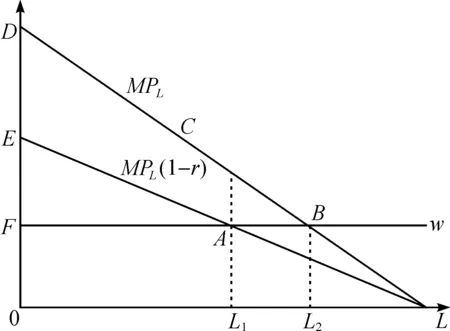

我们知道,无论是古典经济学的鼻祖Smith(1776)[1]还是新古典经济学的创始者Marshall(1890)[2],甚至现代主流经济学家Johnson(1950)[3]也认为佃农与地主之间的地租分成契约的效率低于地主雇佣佃农的工资契约的效率。如图1所示(横坐标代表佃农劳动投入L、纵坐标代表劳均产出y;当劳动力市场是完全竞争时工资率w是一条水平直线;自左向右下方倾斜的是佃农的劳动边际产量线MPL;当地主的分成率为r时,佃农的劳动边际产量线变为(1-r)MPL),上述经济学家认为,分成契约下的最优佃农劳动投入L1小于工资契约下佃农的最优劳动投入L2,而且分成率类似于从价税率会产生无谓的效率损失(三角形ABC面积)。

但是,Cheung(1969)[4]却批评这种传统佃农理论所使用的“税收-等价方法”并没有明确解释为什么在分成均衡点A上仍会存在佃农的剩余收入(三角形EFA面积),因为在均衡点上,佃农的边际收益必然等于边际成本,不会有任何剩余收益的存在空间。所以,佃农的这种剩余收入的存在,是与均衡状态不相一致的。按此逻辑,他认为传统佃农理论所推导出来的分成均衡点并不是最终的均衡点,因此认为分成契约无效率的观点存在逻辑上的矛盾。于是,他把私产和竞争两个约束条件引入地租最大化问题中,发现只要把分成率和要素比率加进分成契约的规定中则能满足均衡解的要求,从而推翻分成契约无效率的传统观点,形成了一套新的佃农理论。

不过,本文认为,传统观点的不严谨之处主要是未能考虑真实世界中的风险费用。尽管新佃农理论已考虑了风险规避和交易费用,但他未能把这两个约束条件结合起来并同时放进最优化数学方程组中。所以,本文尝试把风险因素统一到交易费用范畴当中,且无需借助私产竞争的前提仅加入唯一的交易费用约束条件就可证明分成契约的有效性,具体见图1:在工资契约下,不管农业产出水平是否有升降波动,佃农只需要给地主让渡其人力资本产权就可以获得一笔固定的工资收入(矩形面积FOL2B),而地主在得到所有的农业剩余收入(三角形面积DFB)的同时也承担了全部农业生产风险。因此,与工资契约相比,在分成契约下的佃农将承担一部分原属于地主的农业风险,其风险费用的大小在均衡点A上应该等于所分享的剩余收入(三角形EFA面积)。事实上,风险费用是一种信息费用,因为人们为规避风险必然耗费大量资源用于信息的搜集与整理以预测并应对未来的不确定性事件。风险越高,所发生的信息费用也越高,而信息费用本来就是广义交易费用(主要包括信息搜寻与考核费用、讨价还价费用与惩罚违约费用)的重要组成部分。

这里,值得注意的是,在风险与交易费用的处理问题上,张五常教授在“经济解释(卷四)”之《制度的选择》(2014)[5]中反思:“当年,我自己的直觉,是契约的选择完全是交易费用的问题,与风险无关。在1968年初的多个苦寒的晚上,我三次除掉“风险”,但也三次加回去!……要是今天重写该文,我可以心安理得地把风险除去。这是因为在1976至1982年间我作了多种石油工业的契约研究,成功地把风险的问题归纳在交易费用之内”。此外,另一位新制度经济学家Williamson在其《资本主义的经济制度》(1985)[6]一书中曾强调,资产专用性、交易频率与不确定性是刻画交易费用的三个维度,即前面三者越高,后者则越大。其中,第三个维度——不确定性——是风险产生的重要来源。换言之,他已经把风险或不确定性作为刻画交易费用的一个维度。事实上,张教授在华盛顿大学的同事Barzel(1989)[7]批评张氏的佃农理论用风险解释分成契约选择的做法。他指出,人们不能在事前先验地测算出风险的大小,而对佃农具有风险规避的偏好假设又不能事后去验证。因此,他建议用资源属性的易变性作为风险性的代理变量:即由于监督土地属性的变化非常困难,地主和佃农才倾向于接受分成契约。从而,对资源属性的可变性特征的考核费用就是决定选择分成契约的风险费用。可见,他是把不能验证的风险规避的主观概念转换为一个可验证的风险费用概念,并借助信息与考核费用作为其工具变量。

由此可见,资源属性的变化引起的信息与考核费用就是风险费用,而信息与考核费用的本质就是狭义的交易费用。所以,一旦考虑了由风险因素引发的交易费用,原来的佃农剩余收入就被交易费用全部抵消掉从而实现边际收益等于边际成本的均衡状态。按此逻辑,分成契约在交易费用约束条件下也可以实现帕累托效率。

图1 单个佃农的税收—对等方法图解

诚然,虽然我们通过交易费用的引入证明了分成契约与工资契约一样有效率,但是,在图1中,分成契约下的农业总产出(梯形面积DOL1C)要小于工资契约下的农业总产出(梯形面积DOL2B)。关键的问题是,新佃农理论发现,在人们普遍采用分成契约的同时,政府却规定地主的分成率不能超过37.5%。令经济学者难以置信的,是在这政府硬性的管制下,农业产量急升。那么,在政府管制下农业生产怎会上升的?

二、分成管制下地主分租与佃农竞争的生产效应

按照新佃农理论的解释,分成率的政府管制是在佃农竞争的条件下发生的,佃农之所以愿意承租地主的农地,是因为他们通过租赁地主土地而获得的农业收入高于他们另谋高就的收入。所以,佃农会在劳动力市场竞争下增加其劳动投入,农业产出因而提高从而使地主在较低的分成率中因为生产增加而有点补偿。这样,农业产量就上升了。具体地:假如一个地主拥有一块大面积的农地,若以佃农方式将整块地租给一个户佃农,地主的分成率会很高,因为该佃农以低分成率而得的收入,足以使他不另谋高就。地主于是把农地分租给两户佃农:他的分成率会下降,但总收入却会上升。接着,地主继续把农地分租给第三户佃农,地主分成率再下降,而总收入再增加。那么,佃农越多,地主的分成率越低,但竞争越激烈,农业产出水平也越高。不过,因为边际报酬递减规律的作用,开始时地主分成率下降会有较高的总收入,但到了某一点之后再分租下去,地主的总收入就会下降了。因此,只有一个均衡点上地主得到最高的总收入。

换言之,这种分成率的政府管制使佃农的劳动生产率提高,因为农户的收入高于另谋高就所得,所以在竞争下劳动投入会增加,直到佃农收入等于劳力另谋高就的代价而止。按理直推下去,假若地主的分成百分比被约束为零(r=0),那么佃农劳动投入增加的均衡点,会是佃农的百分之百分成的总收入,等于佃农劳动投入的总代价。这样,地主通过出租农地而获得的租金就全部耗散了。地主分成被约束为零,佃农在竞争下使土地的租金变为零的效果,与一块非私产的“公共”土地的租金耗散完全一样。如此类推,地主分成37.5%,低于自由市场的分成率,在某程度上土地的使用总有点“公共财产”的“租金耗散”效果(Cheung,1974)[8]。租金耗散是效率损失的表现,被耗散的租金是用于非生产性活动,所以它对农业产出必然产生负效应(何一鸣、罗必良,2010)[9]。所以,在分成率被管制下,农业产出不降反升是因为分成管制造成的生产负效应被佃农竞争引起的生产正效应所超越,因此正负效应加减后得到的净效应是农业生产提高。

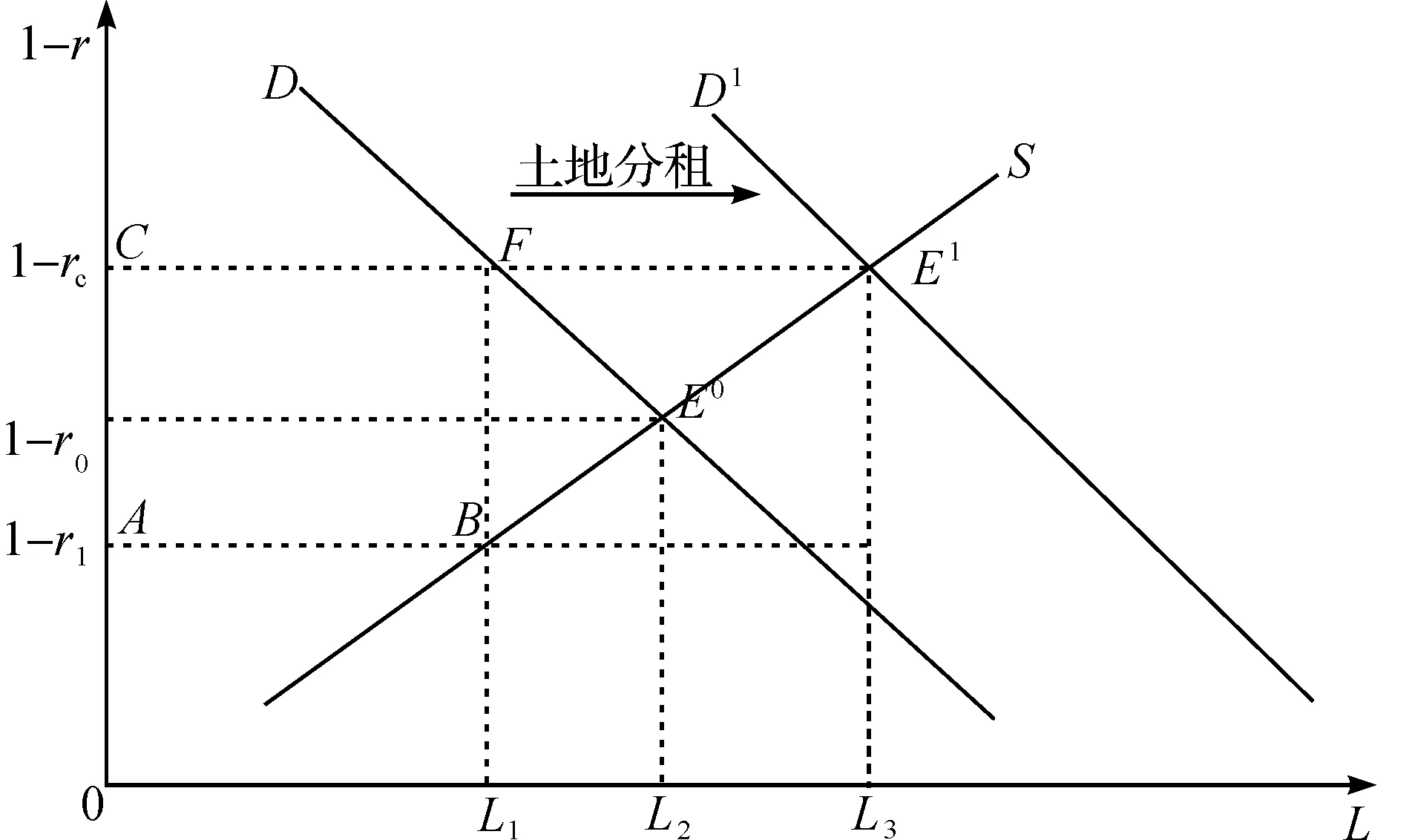

图2 分成率管制下地主分租与多个佃农竞争的生产效应分析

为了进一步把上述的理论逻辑推导进行几何图形处理,图2对此进行比较静态分析。

在图2中,横坐标代表劳动投入水平,用L表示。纵坐标代表佃农的分成率(1-r)。佃农劳动供给曲线S自左向右上方倾斜,表明在其他条件不变前提下,佃农分成率越高,佃农的劳动供给数量就越多;另一方面,佃农劳动的需求函数在二维坐标图像上表示为一条自左向右下方倾斜的曲线D,它表明在其他条件不变前提下,佃农分成率越高,地主对佃农的劳动需求量就越低。根据市场供求原理,佃农需求与供给曲线的交点E0决定了此时佃农的均衡劳动量和分成率分别为L2和(1-r0)。换言之,在市场出清且没有政府干预时的地主分成率为r0。

现在,假设政府规定地主的分成率为rc(小于r0),则佃农此时的分成率(1-rc)高于市场均衡下的分成率(1-r0),所以,会出现佃农劳动供过于求的非均衡状态(剩余劳动为L3-L1)。但是,根据供求的“单边原则”,在分成率为(1-rc)时,有效供给量为L1。那么,在供给曲线上,与劳动供给量为L1对应的佃农分成率为(1-r1),这是佃农在提供L1劳动投入时愿意接受的最低分成率。这样,政府管制分成率与佃农最低分成率之间存在差额[(r1-rc)=(1-rc)-(1-r1)],该差额与有效供给量L1的乘积就构成佃农的生产者剩余(矩形面积CABF)。为了补偿因分成率管制而造成的租金耗散,地主通过分租的形式攫取该笔生产者剩余。随着地主分租出去的土地块数的不断增加,那些可以承租土地进行耕种的佃农的数量越多,佃农之间的竞争也变得更加激烈。于是,他们为了争夺土地租赁权而更加努力地进行劳动投入,这表现为地主与对佃农劳动投入的需求也随之增加。这样,地主对佃农的劳动需求曲线向右平移。在此过程中,佃农愿意接受的最低分成率不断提高(地主愿意接受的最低分成率不断下降)、生产者剩余的面积不断减少,一直到E1点为止。在E1点上,佃农(或地主)愿意接受的最低分成率等于政府管制的佃农(或地主)分成率,生产者剩余全部转化为地主的租金收入,实现新的供求均衡。此时,佃农的均衡劳动投入L3大于没有政府管制的市场出清时的均衡劳动投入L2,所以,尽管分成率被管制,但佃农之间的竞争效应使得佃农劳动投入增加从而农业总产出提高。

三、从佃农分成管制到地权管制范式

(一)地权管制与无管制:内生性与外生性交易费用的权衡

从上文的佃农分成理论可知,虽然土地所有权是地主私有,但土地的收入权利却被政府管制。假若市场的地主分成应该是r0,但被政府管制为rc,那么,(r0-rc)的差距是谁的权利呢?如果说那是佃农的,但佃农可不是地主,也不是土地的持股人,地主有权取回土地,自作耕耘。这样,那(r0-rc)的收入权利就变得模糊不清,从而产生类似公共财产的租金耗散的效果。换言之,新佃农分成理论准确地说应该是一套关于佃农分成率的政府管制理论。进一步,地主分成率的管制其实质乃政府对地主的土地剩余索取权实施管制。在此基础上,本文把政府对土地剩余索取权和剩余控制权的管制统称为“地权管制”。值得注意的是,在产权经济学中,产权指的是个人在配置资源中实际行驶的权利束(包括剩余索取权和剩余控制权),而所有权是国家在名义上赋予给个人的法律权利(Barzel,2002)[10]。此外,从科斯定理可知,所有权在资源配置上并不重要,但产权却直接关系到资源的配置效率(Coase,1960)[11]。因此,这里的“地权”仅仅指土地的产权而不涉及所有权。

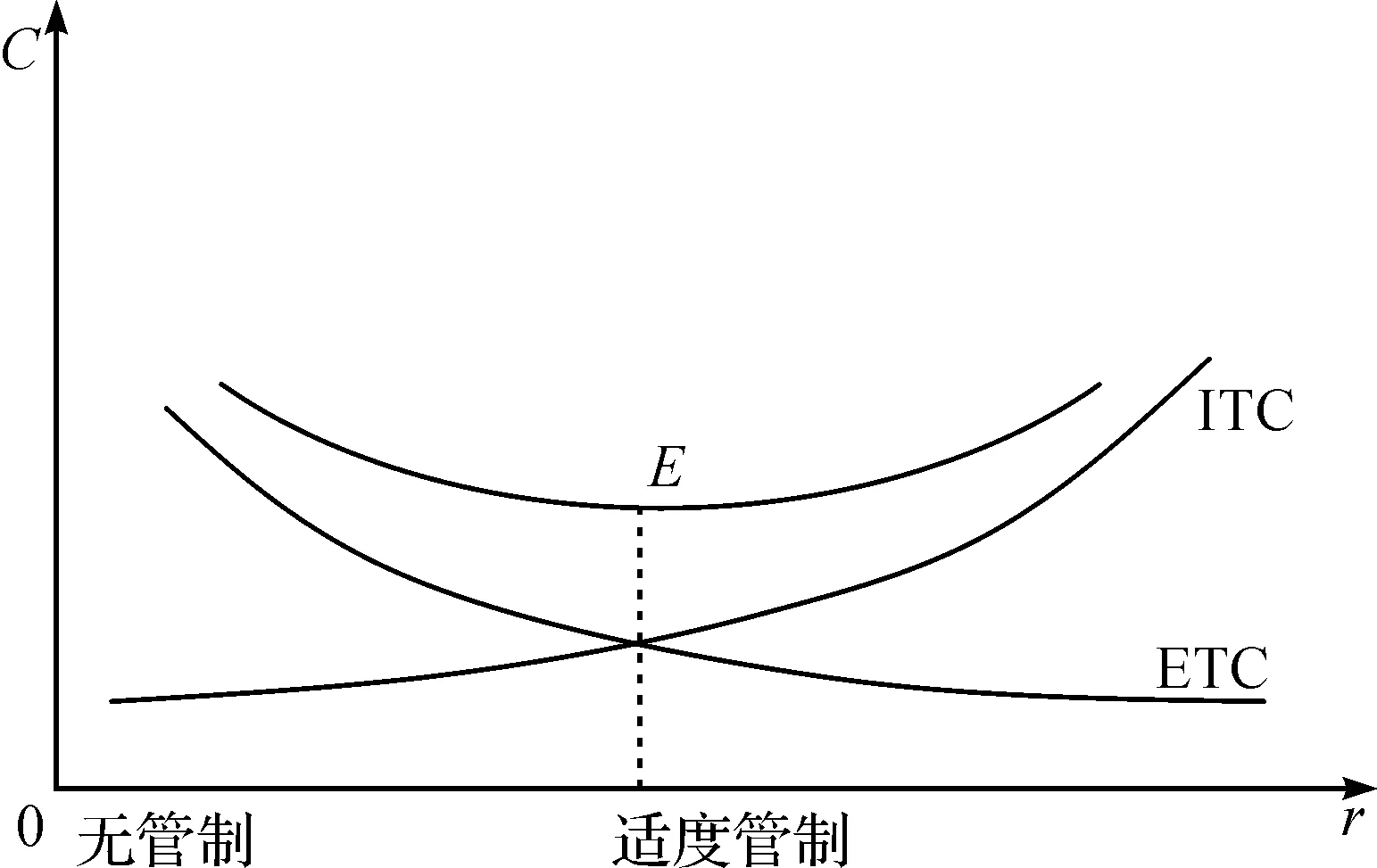

图3 总交易费用最小化逻辑下适度地权管制的几何简图

地权管制其实是政府对地主的剩余索取权和剩余控制权的约束或限制甚至攫取,因此,地主不再有动力实现土地资源的最佳使用,也不再有资格排斥他人使用土地。此时,土地就变成公共财产被置于公共领域,当该公共资源具有较高价值时,人们就会采用各种手段(排队、寻租、交易、欺骗或暴力)竞相进入公共领域攫取公共租金。但无论怎样的竞租方式,追租者在均衡点上得到的边际租金最终等于追租的边际成本。这时候,没有新的追租者进入,也没有旧的追租者退出。不过,每个追租者的净收益为零,即被攫取的租金中将有一部分甚至全部被追租成本所抵消掉。如果把公共领域内的租金耗散定义为“内生性交易费用”(ITC)且把关于产权界定、交易与保护有关的费用定义为“外生性交易费用”(ETC)的话,那么,地权管制比无管制时的内生性交易费用高,但前者的外生性交易费用比后者的要低。因为在地权管制所制造的公共领域内是无需进行产权界定或保护的,但无地权管制下的土地产权归地主所有,所以,需要耗费地主较多的资源用于地权的界定与保护,从而导致无地权管制的外生性交易费用反而更高。因此,要判断地权是否应该实施管制,则需要计算内生性与外生性这两种交易费用的总额(TTC)。

其实,只要把地权管制的边界确定问题转换为一个交易费用最小化问题,那么,就可以沿用两类交易费用权衡方法考察地权管制的效率边界(见图3)。一方面,当地主的租金分成比例越大,被管制的收入权利的公共领域就越小,租金耗散从而内生性交易费用也越小。所以,内生性交易费用ITC随地主的分成率r的增加而减少,它在几何图上表示为一条自左向右下方倾斜的曲线;另一方面,当地主的租金分成比例越大,地主对租金收入权利的界定与保护活动就越多,外生性交易费用也越大。所以,外生性交易费用ETC随地主的分成率r的增加而增加,它在几何图上表示为一条自左向右上方倾斜的曲线。总交易费用TTC曲线由ITC曲线与ETC曲线垂直加总而得,其最低点E决定了地权管制的效率边界。

(二)总交易费用约束条件下的地权适度管制范式

诚然,从图3的分析可知,无论是地权管制还是无管制都没有实现总交易费用最小化,而地权的适度管制是最有效率的。换言之,我们不能简单地以“非0即1”的“两分法”去判断地权管制或不管制的效率,因为在这两个方向完全相反的“端点”中间往往存在着一个地权被部分管制的“开区间”,即适度管制的情形。在这种情形下,土地产权有部分子权利(如使用权)被政府约束着,而其他子权利(如收益权或转让权)又是由地主自己支配的。那么,为什么适度地权管制能够实现总交易费用最小化?

一方面,对地权的部分管制能够减少“卸责行为”从而节约外生性交易费用。比方说,地主在与佃农签订了固定租金契约后不再改良土地质量,但佃农又因为没有稳定的土地所有权而担心一旦土地被地主收回,则他对土地的投资就可能变成沉没成本,所以,佃农也不会努力改良土地。这样,得不到质量改良的土地的质量就会下降。但是,如果此时政府规定地主在出租土地之后仍要改良土地,那么,土地的肥力与质量就能得到保障。即政府对地主的土地改良权利的限制能够有效解决地主固定租金契约下在土地改良方面的卸责问题。虽然政府的这种权利约束行为也会给政府自己带来一笔监督费用,但如果没有这样的权利管制,对于那些谈判能力本来就不如地主的佃农而言,让他们主动“监督”地主卸责行为的信息费用会更高。可见,对土地改良权利的适度管制虽然不能完全把用于监督地主卸责的费用减少为零,但这种管制行为还是能够节约因卸责而产生的外生性交易费用。

另一方面,土地资源是一个属性的集合(例如地理位置、土壤肥力、土地类型、灌溉条件等),让不同的行为主体拥有自身具有比较优势的属性,能够发挥资源配置的最大效率。更加重要的是,对具体属性的权利实施约束,可以避免一些行为主体侵犯并占用他们没有比较优势的属性。例如,如果土地的规模很大、区位专用性很强且灌溉的季节性波动较大,那么,由专业组织(从事土地经营的企业或政府的土地管理机构)而非个人来配置该土地的剩余控制权和剩余索取权会更有效率。因为当土地的规模越大,进行排他的难度从而排他成本就约高,而土地的地理专用性及其灌溉的季节性对土地产出带来的风险同样也会增加土地使用的交易费用。个人面临如此高昂的交易费用可能导致其配置土地的净收益为负值,但专业化组织可以通过社会分工带来的规模效应与范围经济“内部化”一部分因排他困难而引起的内生性交易费用。

综述所述,卸责倾向与资源属性是导致交易费用的产生主、客观因素,而交易费用又进一步决定了地权管制的程度与边界。所以,地权适度管制是具有机会主义倾向的人们在资源属性约束下最小化交易费用的一种理性选择行为范式。当交易费用发生改变时,地权管制的范围与力度也随之改变。

四、总结性述评

新佃农理论推翻了传统佃农理论关于分成契约效率低下的观点。其实,传统观点的不严谨之处主要是未能考虑真实世界中的风险费用。所以,只要把风险因素统一到交易费用范畴当中也可证明分成契约的有效性。尽管地主的租金收益权利被管制而造成租金耗散,但佃农之间的竞争效应使得佃农劳动投入增加从而农业总产生提高。若交易费用分为外生性与内生性两种,则可以进一步以此划分地权管制的效率边界,而地权适度管制是具有机会主义倾向的人们在资源属性约束下最小化总交易费用的一种理性选择行为范式。因此,地权管制的程度与范围随着交易费用的转变而改变。

[1] Smith A.The Wealth of Nations[M].Buffalo,New York:Prometheus Book,1776,pp.1-456.

[2] Marshall A.Principles of Economics[M].Macmillan and Co,1920,pp.1-677.

[3] Johnson G.Resource Allocation under Share Contracts [J].Journal of Political Economy,1950,58(4),pp.111-123.

[4] Cheung S.The Theory of Share Tenancy[M].University of Chicago Press,1969,pp.1-736.

[5] 张五常.制度的选择[M].北京:中信出版社,2014.1-235.

[6] Williamson O.The Economic Institutions of Capitalism:Firms,Market and Relational Contracting[M].New York and London:Free Press,1985,pp.1-983.

[7] Barzel Y.Economic Analysis of Property Rights[M].Cambridge University Press,1989,pp.15-62.

[8] Cheung S.A Theory of Price Control [J].Journal of Law and Economics,1974,17(2),pp.53-71.

[9] 何一鸣,罗必良.产权管制、制度行为与经济绩效——来自中国农业经济体制转轨的证据(1958-2005)[J].中国农村经济,2010,(10):1-15.

[10] Barzel Y.A Theory of the State[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002,pp.156.

[11] Coase R.The Problem of Social Cost [J].Journal of Law and Economics,1960,3(1),pp.1-44.

(责任编辑:风 云)

Tenancy Share Theory and Land Rights Regulation Paradigm

HE Yi-ming, LUO Bi-liang, GAO Shao-hui

(School of Economics & Management, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, China)

New tenancy theory refutes the view of conventional tenancy theory that sharing contract is low in efficiency.In fact, the problem with the conventional theory is that it has not considered the risk cost in the real world.So, if the risk factor is integrated into the transactional cost, the efficiency of sharing contract can be proved as well.Although the regulation of landlord’s rent revenue right causes rent dissipation, the effect of tenants’ competition becomes an incentive to increase their labor inputs and improve gross agriculture production levels.If the transactional cost is divided into the two types of exogenous and endogenous ones, we can thereby demarcate the efficiency boundary of land right regulation.And appropriate regulation of land right is a behavior paradigm of rational choice made by the opportunist minimizing gross transactional costs under the constraint of resource attribute.

tenancy theory; sharing contract; land rights regulation; rent dissipation

2013-12-01

国家自然科学基金资助项目(71333004;41301106);国家社科基金资助项目(12CJY050);广东省普通高校人文社会科学研究资助项目(2012WYXM_0011);广东省自然科学基金资助项目(S2012040007386);广东省软科学计划面上资助项目(2013B070206039)

何一鸣(1981-),男,广东广州人,华南农业大学经济管理学院教授,博士;罗必良(1962-),男,湖北监利人,华南农业大学经济管理学院教授,博士;高少慧(1985-),女,广东广州人,华南农业大学经济管理学院博士生。

F320.5

A

1004-4892(2015)02-0099-06