震源深度对基岩地震动参数的影响

曹均锋,冯伟栋,原贺军,董双林

(安徽省地震局,合肥 230031)

0 引言

在地震危险性分析工作中,采用的地震动参数衰减关系通常隐含着平均震源深度的震中距。计算时本不需要考虑震源深度的影响,但得到的基岩地震动参数常常超出正常范围。因此只好将衰减关系中的震中距当震源距看待,以便加入震源深度的影响来得到较适用的结果。有研究表明,基岩地震动参数对震源深度的变化很敏感,同一场点不同震源深度下的基岩峰值加速度及反应谱差异较大[1-3]。然而相关规范并未对震源深度取值有明确规定,实际工作中震源深度取值存在随意性,导致基岩地震参数具有可控性,易给技术人员带来困扰。

本次基于安徽地区的震源深度分布特征,选取典型场点构造不同震源深度的分析模型,采用考虑地震活动时空不均匀性的概率地震危险性分析方法[4],重点研究了震源深度变异性对于安徽地区基岩地震动参数的影响,并对相应的影响范围和变化趋势进行探讨,以期为合理确定安徽及同类地区的重大建设工程抗震设防提供参考。

1 安徽地区震源深度分布特征

震源深度是描述震源信息中的一个基本参数。安徽地区(除大别山地区)的震源深度在空间上呈现各向不均匀分布,中西部深,东部浅,中南部深,北部浅[5-6]。

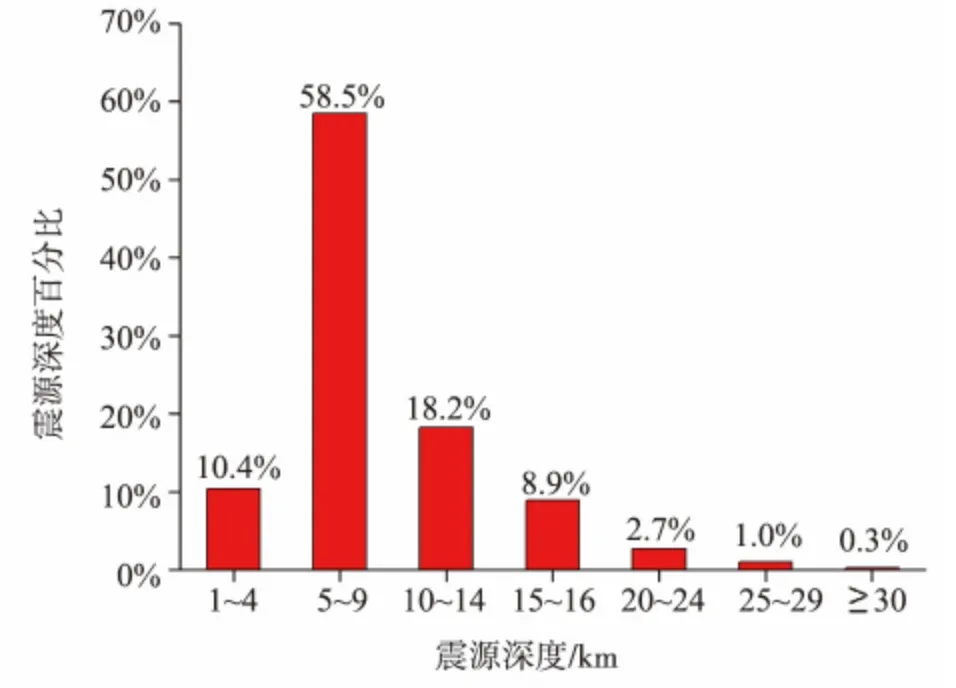

本次主要取1970年以来(安徽地震台网建立以来)ML≥1.0 级地震数据进行统计,其中有深度数据的地震4 442个。图1为不同震源深度分布的比例情况。从图中可知,安徽地区地震震源深度95%以上都在20km 以内,其中又以5~19km 范围居多,所发生的地震绝大部分属于地壳中上层的浅源构造地震。

图1 震源深度比例分布图

2 震源深度对基岩峰值加速度影响

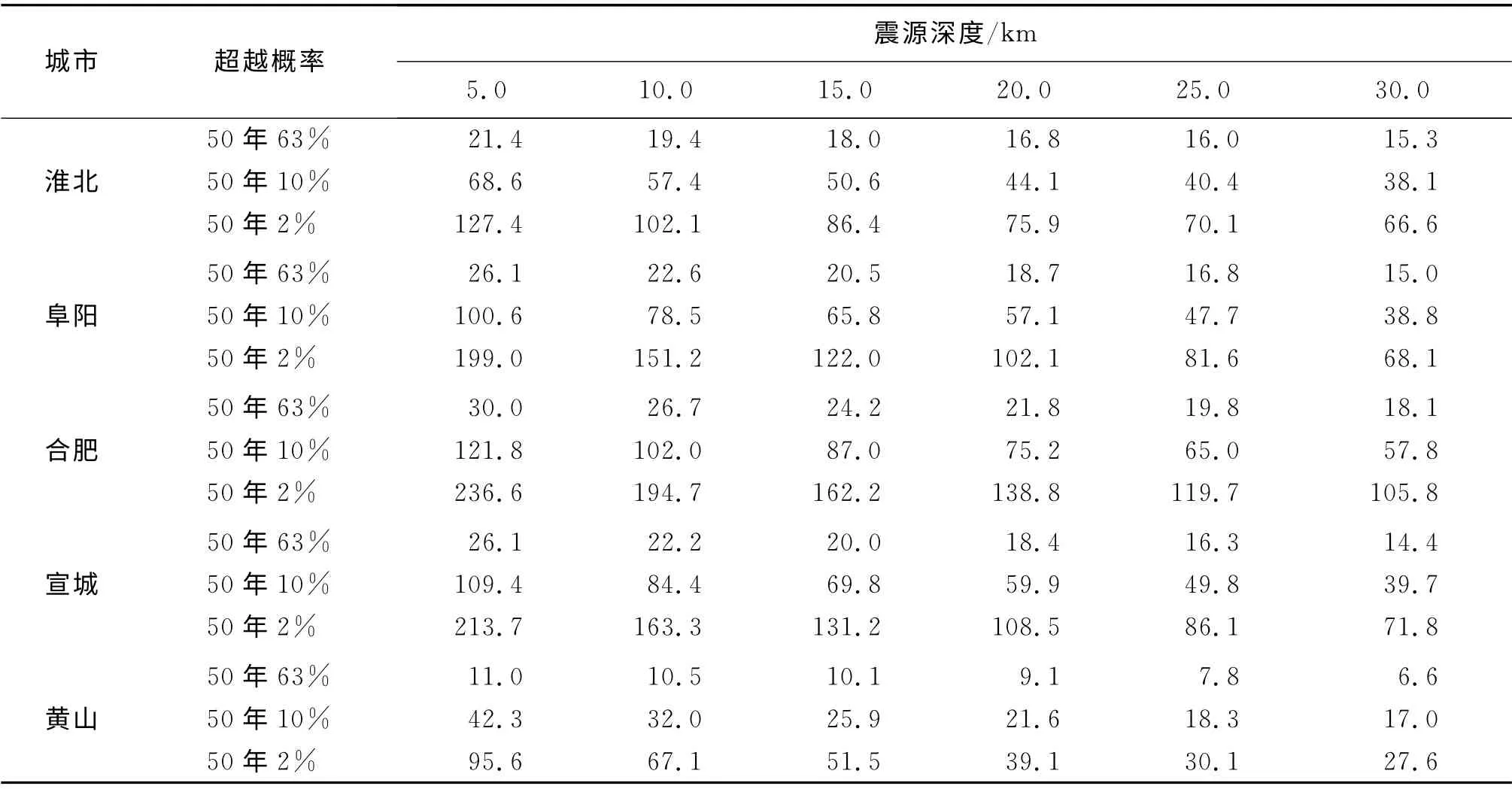

基于安徽地区的震源深度分布特征统计,本次选取淮北、阜阳、合肥、宣城、黄山等5个有地域代表性的城市,采用5.0~30.0km 等6 种不同的震源深度进行地震危险性分析,得到50年超越概率63%、10%、2%条件下不同震源深度的基岩峰值加速度(表1)。

表1 不同震源深度的基岩峰值加速度 (单位:cm/s2)

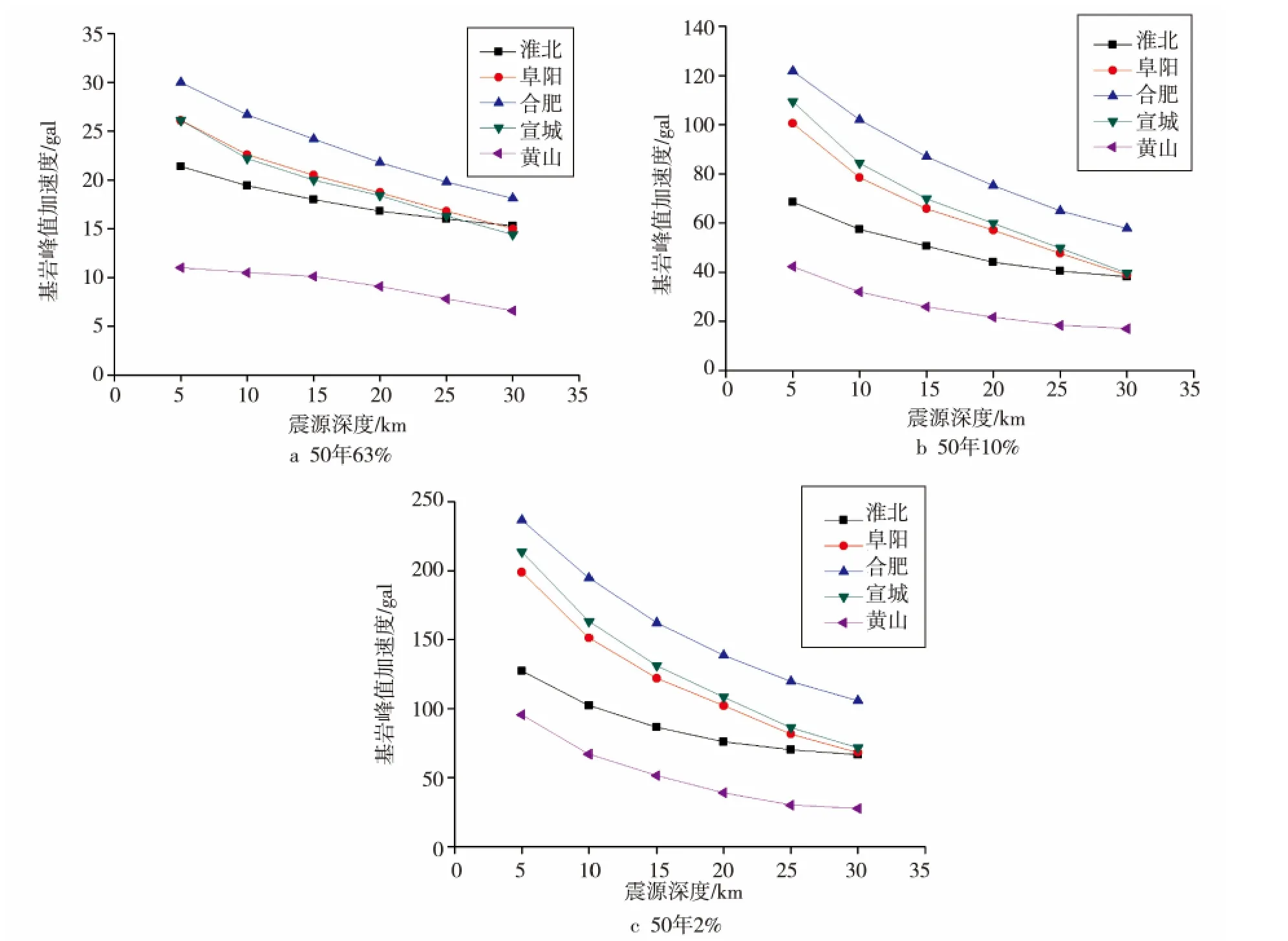

同时按照不同地震风险水平对各城市基岩峰值加速度随震源深度变化情况分别进行统计,结果如图2所示。

图2 震源深度对不同风险水平下基岩峰值加速度的影响

分析结果表明:

(1)震源深度变化对基岩地震动参数的影响确实较大,不同震源深度的基岩峰值加速度之间可以相差2~3倍。以宣城市为例,50年超越概率2%条件下震源深度5km 的基岩峰值加速度为213.7 cm/s2,而当震源深度增加到30km 时,其基岩峰值加速度为71.8cm/s2,两者之比高达2.98。

(2)随着震源深度的增加,基岩峰值加速度逐渐减小,但减小幅度呈逐渐减弱的趋势。

(3)震源深度对大震(50年超越概率2%)的基岩峰值加速度影响最大,中震(50年超越概率10%)次之,小震(50年超越概率63%)影响最小,表明大震的基岩峰值加速度对震源深度的变化更敏感。

(4)当震源深度较浅时,同属于峰值加速度0.05g分区的淮北、宣城、阜阳等3个城市基岩峰值加速度相差较大;当震源深度达到30km 时,三者的基岩峰值加速度几乎一致。这表明震源深度达到一定值时,同一峰值加速度分区的基岩峰值加速度主要与区域的地震背景有关,场点附近的地震环境影响有限。

3 震源深度对基岩水平加速度反应谱的影响

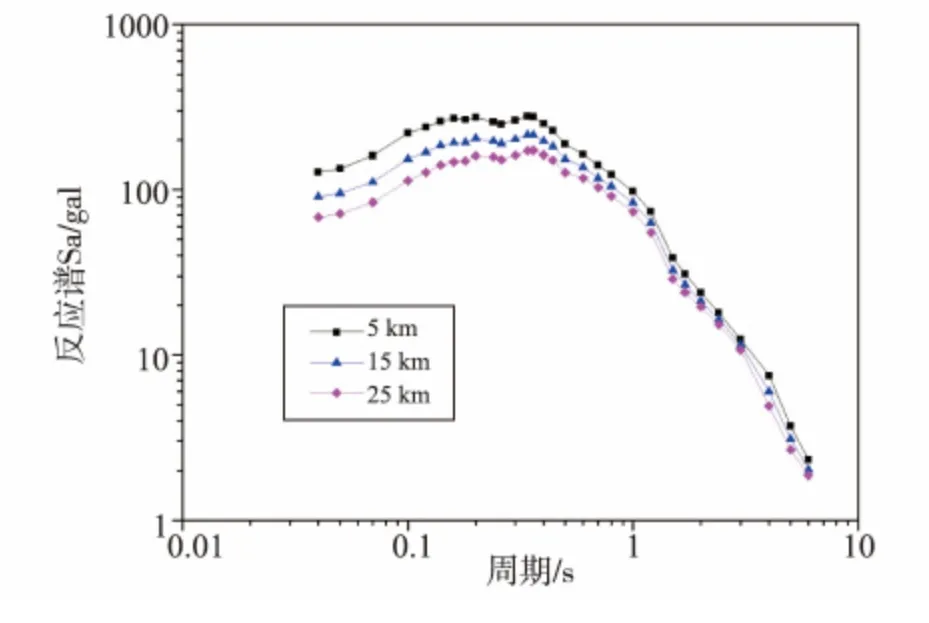

本次以合肥市为例,选取50年超越概率10%条件下不同震源深度的基岩水平向峰值加速度反应谱Sa(T)进行了对比(图3)。

图3 50年10%下不同震源深度的基岩水平向加速度反应谱(震源深度5km、15km、25km)

由图3可知,随着震源深度的增加,基岩水平向加速度反应谱逐渐减小,这种减小的趋势在反应谱的高频段最明显、中频段次之、低频段最弱,也表明震源深度的变化对基岩水平向峰值加速度影响最大、对基岩水平向峰值速度影响稍弱,对基岩水平向峰值位移的影响最小。

图4 50年10%下不同震源深度的基岩水平向加速度放大系数谱(震源深度5km、15km、25km)

根据公式β(T)=Sa(T)/Amax,其中Amax为基岩峰值加速度。将图3中基岩水平向加速度反应谱变换成放大系数谱β(T)。由图4可以看出,放大系数谱在0~0.2s高频段基本保持一致。但在0.2 s以后,随着震源深度的增加,放大系数谱逐渐向右侧低频方向移动,反应谱变宽,表明基岩水平向加速度反应谱的特征周期也受到震源深度的影响,并呈现随着震源深度的增大而呈增大的趋势。

4 震源深度对基岩峰值加速度比值的影响

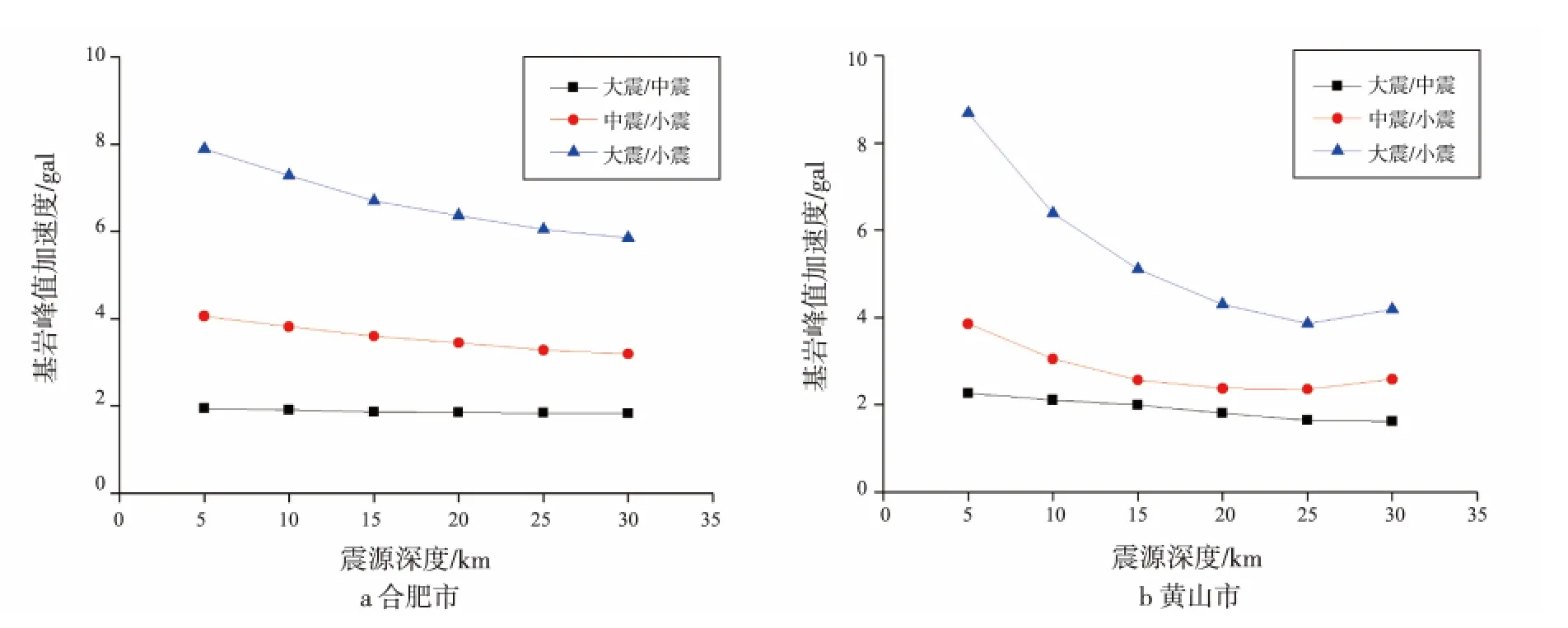

有研究表明,大震、中震、小震三者之间的关系十分复杂,且关系到建设工程抗震设防参数的科学性、合理性。因此,本次选取合肥、黄山2个城市,将其不同震源深度下的大、中、小震的基岩峰值加速度进行相互对比(表2和图5)。

表2 不同风险水平下的基岩峰值加速度比值关系

分析结果表明:

(1)震源深度对基岩峰值加速度比值也产生一定的影响,基岩峰值加速度比值随着震源深度的增加而逐渐减小,但深度越深、减小幅度也越小。值得注意的是,当震源深度超过25km 时,黄山市的基岩峰值加速度比值出现转折,开始呈现缓慢增大的趋势,这可能与黄山市所处的弱地震环境有关。

(2)震源深度对大、小震比的影响最大,中、小震比次之,对大、中震比的影响最小。以合肥市为例,随着震源深度从5km 逐渐增大到30km,其大、小震比降幅高达25.8%,中、小震比降幅达21.4%,而大、中震比的降幅仅为5.7%。

(3)据不完全统计,我国大震与中震的基岩加速度比值的平均值为1.8,大震与小震的比值一般为5~6倍[7-8]。由表2 可见,震源深度对大、中、小震比例的协调性有一定的影响。当震源深度取值小时,大、中、小震相互比值通常超出统计的范围,协调性较差;但随着震源深度的增加,参数之间的协调性逐步得到了改善。

(4)相较而言,震源深度对黄山市基岩峰值加速度比值的影响要比合肥市的影响大。这可能与两者自身所处的地震环境有关,黄山市属于弱地震活动区,其地震危险性主要受中远场中强地震的控制和影响;而合肥市属于中强地震活动区,其地震危险性主要受中近场中强地震及远场复发间隔很长的大地震的控制和影响。

图5 震源深度对不同风险水平下基岩水平向加速度比值的影响

5 结语

本文基于安徽地区的震源深度分布特征,选取5个城市进行地震危险性分析,重点探讨了震源深度的变异性对基岩地震动参数的影响。研究结果表明:

(1)震源深度对基岩地震动峰值加速度影响较大,不同震源深度的基岩峰值加速度之间可以相差2~3倍。随着震源深度的增加,基岩峰值加速度逐渐减小,但减小的幅度呈逐渐减弱的趋势。

(2)震源深度对大震基岩峰值加速度影响最大、中震次之,小震影响最小,即大震的基岩峰值加速度对震源深度的变化更敏感。

(3)随着震源深度的增加,基岩水平向加速度反应谱逐渐减小,这种减小的趋势在反应谱的高频段最明显、中频段次之、低频段最弱。但水平向加速度反应谱的特征周期随着震源深度的增大而呈逐渐增加的趋势。

(4)震源深度对大、中、小震的比例协调性有一定的影响。当震源深度取值较小时,大、中、小震的协调性较差;但随着震源深度的增加,参数之间的协调性逐步得到了改善。

可见,震源深度的变化对基岩地震动参数有着显著影响,因此,根据场点所处的地震环境,选取合适的震源深度参数对于地震危险性分析来说至关重要。

[1] 高德潜,黄伟生,张永凯.地震危险性程序SHA 的敏感性分析[J].地震学刊,1998(2):41-47.

[2] 鄢家全.地震危险性分析的困惑与希望[J].国际地震动态,2005(6):14-24.

[3] 林建生,陈俊峰,林子健,等.场地地震安全性评价中确定设计的震动参数方面若干问题的研究[J].世界地震工程,2006,22(4):150-159.

[4] 中华人民共和国国家标准,工程场地地震安全性评价(GB 17741-2005)[S].北京:中国标准出版社,2005.

[5] 汪素云.中国大陆地震震源分布特征的初步研究.地震研究[J].1996,19(3):310-310.

[6] 李军辉,王行舟,洪德全,等.安徽及邻区震源深度分布特征研究[J].防灾科技学院学报.2011,13(3):15-20.

[7] 高孟潭,卢寿德.关于下一代地震区划图编制原则与关键技术的初步探讨[J].震灾防御技术,2006,1(1):1-6.

[8] 雷建成,高孟潭,吕红山,等.四川及邻区不同风险水平下地震动峰值加速度的比值特征[J].地震学报,2010,32(5):588-600.