以历史反映当代

——雕塑家王树山的艺术创作

文/郭兴华

以历史反映当代

——雕塑家王树山的艺术创作

文/郭兴华

在“中国梦·强军梦”全军美术作品展中,一件名为《延安鲁艺的一天》的雕塑作品特别引人注目,它的作者是王树山。

王树山1972年生于山东莱州,曾就读于清华大学美术学院雕塑系,现任海军政治部文艺创作室专职雕塑家,中国美术家协会会员,中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员。其多年来创作了大量作品,多次参加全国性的重要展览。作品《延安鲁艺的一天》在“中国梦·强军梦”全军美术作品展中荣获雕塑优秀奖,并在第十二届全国美展中荣获雕塑最高奖,由中国美术馆收藏。

我国真正意义上的军队美术产生于上世纪的革命年代,而延安鲁艺可谓我国军队美术产生的摇篮之地。《延安鲁艺的一天》生动地重现了那个时期的璀璨一刻,作品共呈现9位人物,姿态表情各异,位于作品中心的是一位美术工作者,正对着一位陕北形象的老者进行写生,画家身旁,毛主席与几位工农兵和一位陕北农民共同观看画家作画。作品从正前方观看,老者、画家、毛主席由低到高自然而然构成一线,作品的主角被锁定在这3位主要人物身上,又最终将视线指向促成延安鲁艺成立的关键人物毛主席身上。所有人的视线集中在画家的画面上,只有模特的眼神略显羞涩的游离,使画面产生了细微的跳跃感。人物表情、姿态刻画入微,无论是画家的严肃投入,还是模特老汉的憨态可掬,以及几名不同身份围观者细微变化,均自然而深刻地反映出每个人的内心世界。尤其是对主席的刻画,虽然是我们熟悉的姿态,但通过把其位置放在横向黄金分割点处,很巧妙地把伟人融入到普通人物中间,既突出了典型人物,又让伟人变得和蔼可亲、平易近人,既平凡又不失伟岸。画面的最高点放在作品最右侧,和所有围观者的眼神构成了向左侧的压迫之势,无形中使画面中所有眼神形成合力,又和老汉的眼神形成反向迂回,这种视线的运用,其实是我们在很多中西方经典人物画作中所能经常见到的。模特老汉的体块在画面中最为厚重,既体现出农民的淳朴,又在画面构图中起到了很好的杠杆平衡作用。

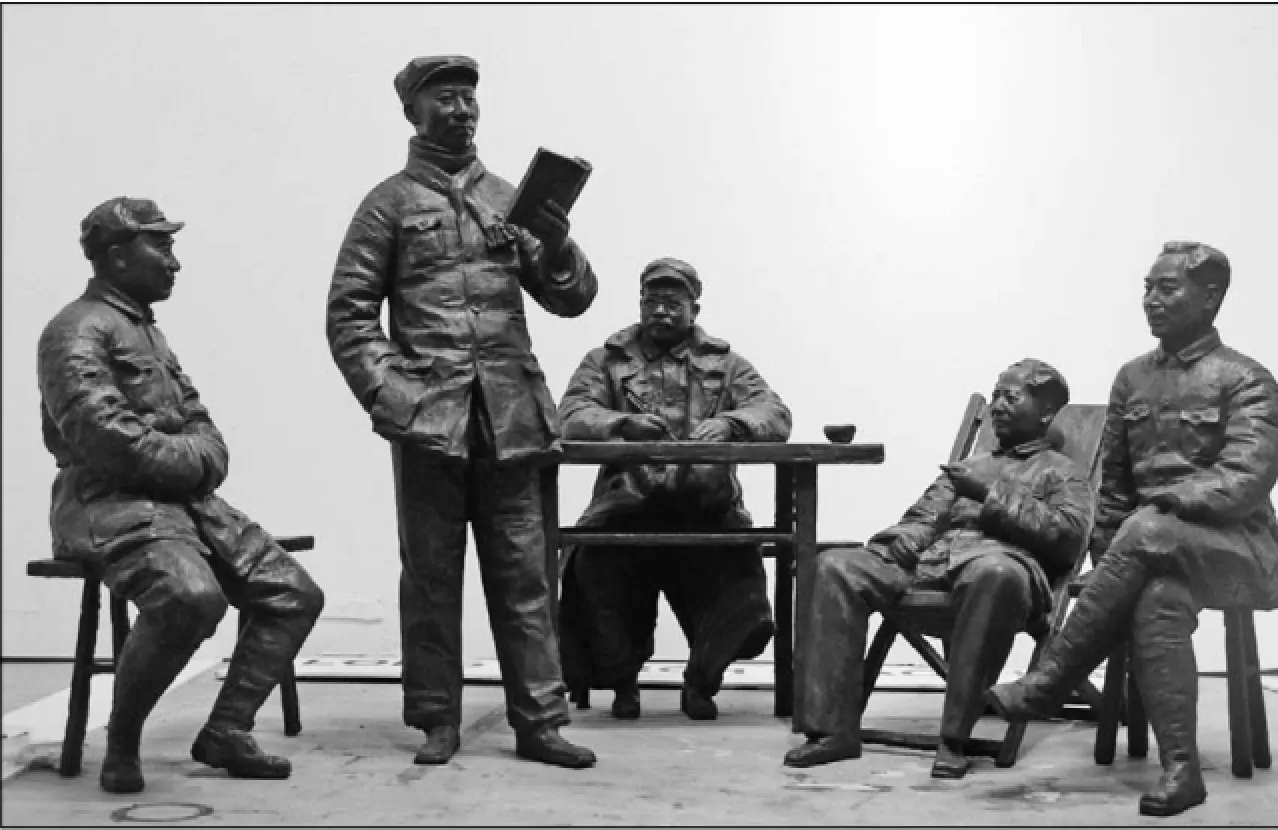

一个艺术家对题材的选择不仅基于个人的兴趣喜好,还有更深层次的思想的一面,即他对整个社会和人类的思索,他的作品里承载了怎样的哲学理念和文化投射。在王树山的作品尤其是肖像创作中就可看到,非常明显融入了整体的一贯思想,即是一种生生不息的哲学,一种人性的闪光。这种思想体现的就是一种平等尊重,没有当下普遍流行的对人物调侃式的、病态式的塑造,更没有对伟人夸大式的顶礼膜拜,不论是《刘少奇主持土改会议》,还是《邓小平在江西》、《西柏坡》等,都把人物塑造得朴实自然,非常合乎当时的环境和状态,在具备教科书作用的同时,又能闪现出人性的光辉。如《西柏坡》,塑造的是众所周知的党中央“五大书记”,站立者为刘少奇,标志性的围巾与鸭舌帽,一手插兜,一手拿书,似在宣读,春风得意之状一目了然;旁边的朱德两手拱袖,双腿自然微张,目光平静,稳坐于条凳之上;居中戴眼镜者为任弼时,身着棉大衣,坐于桌前执笔而书,眼睛则望着刘少奇;最右侧为周恩来,目光平视,微露笑意,给人一种和蔼又凛然不可犯之意;周恩来旁边则是毛泽东,左手夹烟,斜靠在躺椅上,虽然重心最低,但却有一种指点江山、舍我其谁之气概,在视距上与刘少奇平齐,但姿态却是一站立一斜倚,形成一种艺术的对立统一。

通常来说,沉迷于历史的艺术家往往会忽略当代的问题,游戏于当代的艺术家又会对历史的精华视而不见,如何将两者进行自然的结合,是时下大多艺术家面临的一个重要问题,也是中国画等传统艺术面临的一个问题。王树山的作品,在关乎历史的同时,又呈现出很强的当代性,不论是在艺术手法还是观念上,在借以历史的题材时,所面对的、处理的都是当代的问题。战争年代的文艺都要为抗战宣传服务,毛主席和共产党对文艺及文艺工作者的关怀皆是以此为基础,毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话,对中国的文化发展道路产生了重大的影响。72年后的今天,习近平在北京的文艺座谈会上的讲话提出“坚持以人民为中心的创作导向”,并说“文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,不能在为什么人的问题上发生偏差”,“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气”,还指出,“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活”。《延安鲁艺的一天》不正是以历史反映当代吗?★

责任编辑:邢玉婧