新闻报道中的气候科学:以《人民日报》对IPCC的呈现为例(1988~2014年)*

□文│岳改玲 雷 鸣

新闻报道中的气候科学:以《人民日报》对IPCC的呈现为例(1988~2014年)*

□文│岳改玲 雷 鸣

本文聚焦新闻媒体中的气候科学报道,以《人民日报》为例分析政府间气候变化专门委员会如何在媒体中呈现。话语分析结果显示,《人民日报》中政府间气候变化专门委员会的形象随时间的发展不断演进,由最初的“国际性科学机构”,变为“国际性的政治组织”,再到“仅由科学家参加的科学组织”。本研究从文化主义、结构主义、政治经济学三个路径剖析了上述形象呈现的原因。

气候科学 IPCC 《人民日报》

伴随着气候议题的变热,“政府间气候变化专门委员会”(Intergovernmental Panel on Climate Change,以下简称IPCC)在气候变化谈判中起到的关键作用,逐渐被更多人了解和关注。1988年,世界气象组织和联合国环境规划署共同建立IPCC。IPCC的评估报告对社会的选择和政策产生了广泛而深刻的影响,正成为国际气候谈判的角逐对象。[1]

在吸引公众注意及形塑有关气候科学的公众话语方面,媒体扮演着重要的角色。媒体报道是理解气候科学如何传播、如何嵌入社会的关键。因此,思考IPCC的媒介肖像对于理解媒体在气候变化领域如何建构科学和社会的关联性具有重要意义。本文重点考察中国媒体如何以及为何再现IPCC。

一、方法和数据

本文采用话语分析方法,选择1988~2014年间《人民日报》有关IPCC的新闻报道进行分析。选取《人民日报》为个案有如下原因:一方面,《人民日报》是中国共产党中央委员会机关报,具有巨大的舆论影响力,曾被联合国教科文组织评为世界十大报纸之一。[2]另一方面,在科技议题包括气候变化的公共讨论中,报纸是中国公众最重要的信息来源之一。同时,有研究指出,主流的平面媒体可视为大部分媒体报道倾向的重要指引,凸显平面媒体报道分析的重要性。[3]

本文用于分析的报纸文本信息来自于“人民日报图文电子版数据库”及“中国重要报纸全文数据库”。供分析的文章总数是122篇。

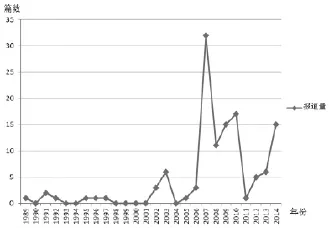

图1显示,《人民日报》对IPCC的报道量于2007年达到顶峰并在2010年回落,后又逐渐增多。这一趋势出现的原因涉及IPCC重要报告的提出(IPCC分别于1990、1995、2001、2007、2014年发布评估报告),气候变迁国际会议召开和由美国前副总统戈尔主演、聚焦全球变暖危机的纪录片《不愿面对的真相》的出现等。依据《人民日报》对IPCC形象呈现的变化,本研究将相关报道分成三个时期进行分析: 1989~1995年,1995~2010年,2010~2014年。

图1 《人民日报》有关IPCC的报道量变化

二、IPCC在《人民日报》新闻报道中的形象变迁

《人民日报》涉及IPCC的新闻论述内涵随时间发展不断变化,在不同时期呈现出不同的话语特征,其塑造的IPCC形象也随之不断演进。

(一)1988~1995年: IPCC作为一个国际性的科学机构

《人民日报》对IPCC的报道在这一时期十分有限。从1989年到1995年,6年时间仅4篇报道涉及IPCC。这些报道中,IPCC被塑造成一个由科学家组成的国际性科学机构,为气候风险提供权威的科学证据。相关报道的话语具有如下特征。

1.突出IPCC的专业性和权威性

这一时期在《人民日报》中出现的IPCC的中文译名为“政府间气候变化专业委员会”。现代汉语中,“专业”的意思为“专门从事某种学业或职业”或“专门的学问”。在译名中加入“专业”,强调了IPCC在相关领域的权威性。IPCC的报告被称为“近千名专家学者”所做的“具有相当权威性的文件”。[4]而IPCC会议的参加者仅仅是“专家学者”或“专家”。

2.强调IPCC成员具有广泛的代表性

IPCC的会议被描述为“约70个国家及近30个国际组织的350名代表出席”或“来自50多个国家和国际气象机构的110多名专家汇集”。[5]

3.介绍IPCC的工作内容为研究气候科学,提出应对之策

报道指出,IPCC的工作是“全面研究全球气候变暖问题”。其阶段性工作的进展情况,“已从总体分析评估进入到突出重点课题、具体确定方法和定量的阶段”。[6]

(二)1995~2010年:IPCC作为一个国际性政治组织

1995~2010年间,《人民日报》中的IPCC被呈现为一个国际性的政治组织。相关报道的话语突出IPCC场域中的政治较量和分歧,同时仍强调IPCC具有科学性和可信性,科学色彩和政治色彩并重。

1.政治色彩增强

首先,多数报道将IPCC视为联合国下属机构。这一时期《人民日报》最经常采用的IPCC中文译名为“联合国政府间气候变化专门委员会”。这一译名将“专业”改为“专门”,并加上“联合国”作为限定词。如此一来,IPCC的另一主办方“世界气象组织”被遮蔽,IPCC仅仅被视为联合国的下属机构。

这一时期,《人民日报》共48篇文章涉及IPCC,其中36篇文章将其视为联合国所属机构,占总数的75%。2007年有3篇报道在标题中直接称IPCC发布的评估报告为“联合国评估报告”。

其次,报道强调参加IPCC会议的国家成员的代表性问题。报道者将IPCC的会议描述为“100多个国家的气象专家和政府官员在曼谷经过4天的讨论,最后形成了一份35页的报告”。[7]相关新闻中,IPCC会议的参与者不仅有气象专家,也有“政府官员”。

2.强调成员国间的分歧,将IPCC塑造为充满政治较量的场域

首先,相关报道在标题中使用“脱轨难行”“分歧依旧”“政治较量升温”“激怒”等词语,同时强调IPCC会议召开过程中成员国间的讨价还价和利益冲突,但忽略了与温室气体减排方案等相关的科学因素,忽略了作为个体的科学家的声音和有关采纳IPCC评估报告结论的科学共识。

其次,相关报道强调美国政府和企业对于气候变化等科学问题的干涉,描述美国不积极参与温室气体减排行动,是干扰国际合作以及全球变暖危机的祸首。比如指出“美国政府过去5年曾对150多名美国气候学家进行过400多次‘私人关照’,企图让他们掩盖全球变暖的真正原因”“与美国政府唱和的还有一些能源公司……”[8]。

由于IPCC的评估报告在全球气候谈判中的作用日渐增强,各方展开了争夺IPCC话语权之争。上述报道指出IPCC所牵涉的政治利益操控和博弈,认为其体现了以美国为主的西方发达国家的利益,表现出明显的“科学政治化”倾向。

3. 强调IPCC同时具有科学色彩

首先,与IPCC相关的报道内容均涉及气候科学,关注全球变暖议题。仅就标题而言,14篇报道的标题出现“气候变暖”或“全球变暖”字样。同时,相关报道认为气候变暖所带来的结果是毁灭性的,持续讨论气候变暖所带来的毁灭性后果,并致力于推出应对方案。所有报道中,仅一则认为气候变暖有利也有弊。

报道运用肯定语言,以及对专家话语的引述与再现,凸显出IPCC提出的全球变暖是一个实际发生的环境危害,将促成未来全球以及中国社会面临更剧烈的环境风险。相关报道在介绍IPCC有关气候变暖的结论时重点关注后果,认为气候变暖所带来的后果是毁灭性的,如同“温水煮青蛙”。[9]换句话说,IPCC的科学预测被改编成为一个不可否认的科学“事实”。

其次,报道强调IPCC研究报告的科学性及可信性。IPCC的第4次评估报告《气候变化2007》被描述为“有史以来最受瞩目的”“由600名科学家共同完成,经来自113个国家的代表一致通过”。[10]

“气候门”事件发生后,《人民日报》指出,全球气候变暖是“政府间气候变化专门委员会根据全球大量、长期的观测资料得出的结论”,是“国际社会和气候变化科学界广泛认同和接受的客观事实”。[11]相关报道着力重塑IPCC的气候科学权威地位。

(三)2011~2014年:IPCC作为仅由科学家参加的科学组织

这一时期的新闻话语将IPCC塑造成一个科学家组织,媒体中的IPCC是科学机构,为气候风险提供无可置疑的科学证据,并敦促温室气体减排的政治行动。相关报道普遍以科学家或者气候专家作为发言者,强调科学在气候政策以及相关舆论中扮演着重要的咨询角色,认为IPCC的参与者为“各国科学家”,IPCC的报告“将是国际社会气候谈判的科学依据,也是我国应对气候变化、防灾减灾和生态文明建设等工作的科学基础”。[12]

相关报道重点放在IPCC出台的气候变化评估报告上,强调相关报告的参与者为“科学家”,突出报告出台所经历的科学程序。与第一个时期相比,此时的报道中,IPCC报告的参与者不再仅以“近千名”等模糊的数字进行描述,而有了确切的、精确至个位的参与人数。如,“报告由来自70个国家的 309 位作者(包括12位中国科学家)历时6年完成,其间经过了各国政府和学术界的多轮公开评审”。[13]“经过800余位科学家6年的共同努力……每一份报告都历经11道程序,包括两轮严格的专家和政府评审”。[14]相关报道采用明确的数字对IPCC报告出台所经历的复杂的、科学的程序进行解释和说明,增强了IPCC及其报告的可信性。

“气候门”事件发生后,《人民日报》于2012年首次提出“在气候变化关键科学问题上,科学界存在着一些不同认识,甚至是相反的看法”[15],并刊文讲述中国科学家对于全球气候变暖的主要原因及上升温度的不同看法。但同时,也刊载了时任中国气象局局长郑国光的文章,文章强调近百年全球气候变暖毋庸置疑,IPCC的意见是主流,是趋势。[16]

三、影响媒介中气候科学话语的语境分析

由“国际性科学机构”到“国际性政治组织”,再到“仅由科学家参加的科学组织”,IPCC在《人民日报》中的形象不断变化。从其自身名称可以看出,IPCC是一个政府间机构,不同于政府机构,也不同于科学机构。为何媒体中的IPCC会有如此不同的多种面孔?

通过对国际上现有的媒体报道气候变化的文献进行分析,英国著名媒介研究者安德森(Alison Anderson)指出,影响媒介气候科学话语的语境可以从文化主义、结构主义、政治经济学三个路径进行分析。[17]本文尝试借助上述路径分析《人民日报》有关IPCC形象呈现及演变的原因。

(一)文化主义路径

文化主义路径关注文化规范或社会价值观如何嵌入媒介的报道之中,认为媒介话语体现了文化的基因。本研究中,相关的文化基因涉及中国社会中普遍存在的对于科学技术的认知和想象。1978年,邓小平指出:“科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。”此后,“科学在20世纪最后20多年的中国,真正达到了‘无上尊严的地位’。”[18]与科学相伴随的,是“理性”“权威性”。这一普遍的对科学的认知为将IPCC建构为一个纯粹的科学家组织提供了文化基础。由于科学所具有的“权威性”及“不可置疑性”,相关报道致力于塑造IPCC的科学权威姿态,在介绍与这一科学组织相关的科学预测和结论时,有意忽略所谓的不确定性和其他的声音。

(二)结构主义路径

结构主义路径聚焦新闻生产过程中的社会因素,关注新闻职业规范以及媒体组织常规的角色及作用。作为党报,《人民日报》虽不像都市报那样重视新闻的趣味性及煽情性,但仍受其影响,具体表现为:与IPCC相关的报道将重点放在气候议题引发的各国论争和矛盾,以及气候变化所带来的负面社会影响上,报道采用明确的语言渲染气候变暖带来的毁灭性后果,极少提及与气候变化有关的科学理论及上述争议的背景。渲染是去理性的,多采用诉诸感情的表达方式吸引和震撼读者,追求轰动性效果。但从传播效果来看,由于气候变化本身令人费解,再加上新闻中呈现的科学背后复杂的政治博弈,读者在气候变化问题上可能会更加困惑。

(三)政治经济学路径

政治经济学强调媒体所有权、媒体所受经济资助及广告对于新闻内容的影响作用。如今,气候变化论争背后涉及各国的发展权之争、话语权的争夺及未来发展模式的竞争。《人民日报》“始终不渝地坚持党性和人民性相统一,始终不渝地贯彻政治家办报的要求……为巩固壮大主流思想舆论发挥‘中流砥柱’的作用”[19],有关IPCC的报道有效地践行了上述主张。

2007年,我国出台发展中国家在气候变化领域的第一部国家方案——《中国应对气候变化国家方案》,同年成立国家应对气候变化及节能减排工作领导小组,这表明气候变化在我国政府的决策中已上升到一个非常重要的位置。[20]《人民日报》中涉及IPCC的报道,一方面致力于借用IPCC的报告强调气候变化危害的严重性,以说明中国政府采取相应决策和行动的现实性和紧迫性;另一方面,鉴于气候政治已成为国际外交的重要议题,相关报道致力于展示中国政府应对气候变化的立场和决心,说明中国政府高度重视环境保护和气候变化问题。因此,在报道中可以明显地看到“气候科学”的成分中所体现的国家利益内容。

同时,由于长期以来强调新闻的宣传导向,《人民日报》中与IPCC相关的新闻多以政府、科学界为核心,而不是以满足公众信息需求和调动公众参与为目的,因此缺乏对科学争议、细节和与读者相关性的报道,削弱了公众对相关新闻的兴趣,也使得这类新闻的影响力相当有限。

四、结语

综上所述,气候科学在媒体中的呈现往往依赖于媒体所在国家的政治权威、文化背景和报道常规来对相关的内容进行选择和加工。《人民日报》关于IPCC的话语重塑了气候科学和政治之间的分界线,在不同历史时期将IPCC呈现为不同的媒体形象,使其适合中国的语境。

(作者单位:西南科技大学广播电视新闻系西安交通大学人文社会科学学院)

*本文系国家社科基金西部项目“新媒介语境下争议性科技的风险沟通研究”(13xxw007);西南科技大学杰出青年人才支持基金项目“新媒体时代科技传播方式创新研究 ”(13sx9103)阶段性成果

[1]Berkhout F (2010). Reconstructing boundaries and reason in the climate debate. Global Environmental Change 20(4): 565–569

[2]报社简介[EB/OL].http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/ index.html

[3]Boykoff, M. T. and Boykoff, J. M. (2007) 'Climate Change and Journalistic Norms: A Case Study of US Massmedia Coverage', Geoforum, 36, 1190–1204

[4][6]宣增培.强国际合作,控制气候变化[N].人民日报,1991-03-20

[5]张开机.各国专家在穗研讨气候趋势[N].人民日报,1992-01-19

[7]任建民.联合国呼吁采取措施减缓全球变暖[N].人民日报,2007-05-05

[8]裴广江.学学“气候课”[N].人民日报,2007-02-14

[9]曹红涛.“暖冬”带来怎样的危机[N].人民日报,2007-02-14

[10]王如君.英国:保护环境,彰显国力[N].人民日报,2007-04-20

[11]王庚辰.科学认识天气—气候异常[N].人民日报,2010-08-19

[12]郑国光. 准确把握气候变化科学内涵 勇于正视应对气候变化问题[N].人民日报,2013-11-27

[13]郑国光.全面落实国家适应气候变化战略[N].人民日报,2014-04-15

[14][15]刘毅.气候在变化 风险有多大[N].人民日报,2014-05-17

[16]郑国光.准确把握气候变化科学内涵,勇于正视应对气候变化问题[N].人民日报,2013-11-27

[17]Anderson A (2009) Media, politics and climate change: Towards a new research agenda. Sociology Compass 3(2): 166–182

[18]徐辉.20世纪中国科学观的演进[J].中国人民大学学报,2004(6),86-92

[19]李惠民,马丽,齐晔.中美应对气候变化的政策过程比较[J].中国人口资源与环境,2011,21(7)