儿时记忆

李计春

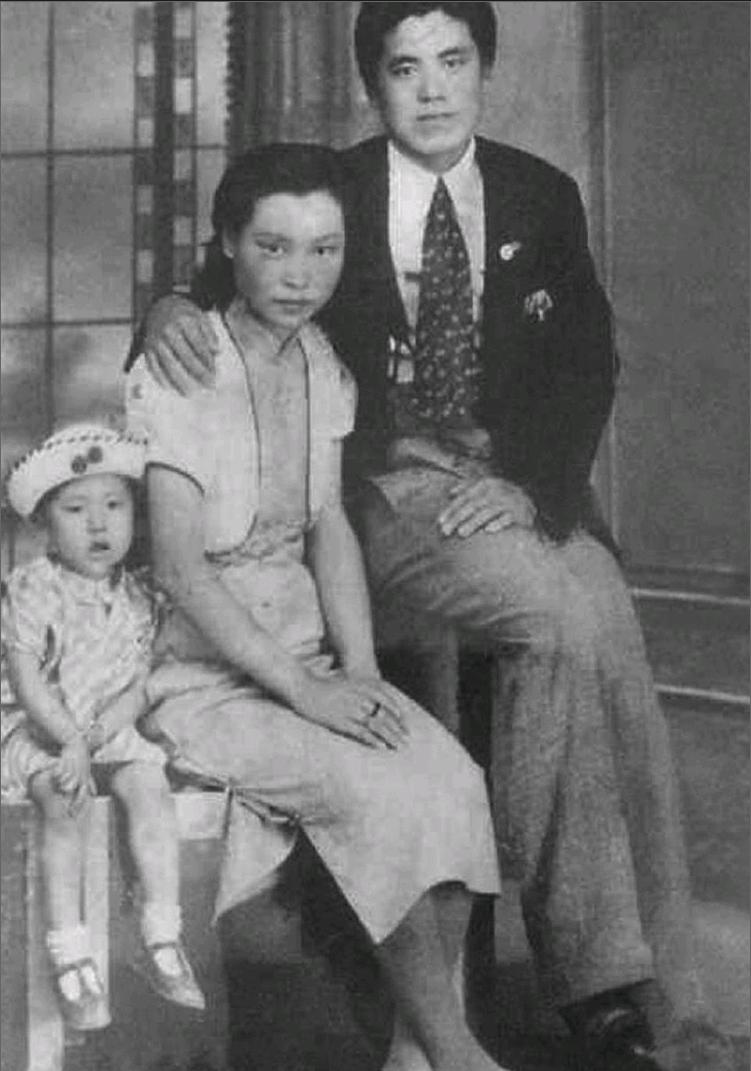

1941年秋季,我两岁,父母亲为了谋生,从东北白城子来到北京。听母亲讲是在北京谋事儿的姑父让父亲到北京来,父亲原本在白城子铁路上谋事儿,但是我想父亲携全家来北京,一定是有更好的差事做。

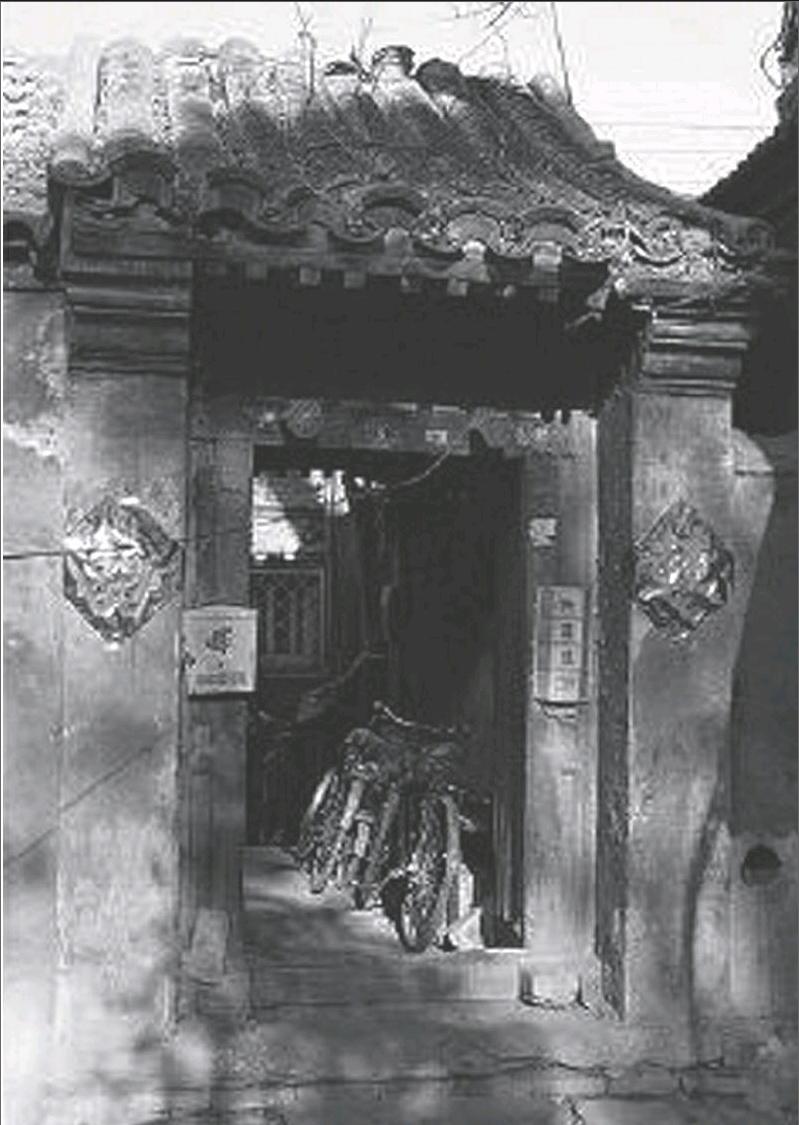

到北京的第一个住处是新平路胡同18号院,在这里度过了我充满快乐和幸福的童年,留给了我太多美好回忆!进到院子里面,院子分为两层,坐北朝南是正房在上面一层,东西厢房也称为耳房在下层。记忆中最深的是下层院中的三棵非常高大的槐树,夏天槐树遮住半个院子的阳光,院里的人们都在院里纳凉、洗衣、吃饭,我就更是不待在屋里,总是在院里玩耍。

我们家是18号院的房客,房东姓郑,我叫他郑大爷。清光绪年间郑大爷是皇宫内的御膳厨子,那年代算是很有钱的人家了,他在西长安街开了一家饭庄好像叫忠心堂,这个名号充满着一个御厨对主子的忠诚和对皇宫内生活的留恋。东房住着一个姓金的房客,金先生一家有太太和儿子、儿媳,小夫妻没有孩子,金家的儿子年岁不大,是一个抽鸦片的烟鬼,整天家里都是一些烟鬼聚集,终日里拿着大烟枪,乌烟瘴气的。那金家原本也是一个大户,万贯家财都被那个抽大烟的儿子败光了,家门不幸啊!后来房东不知道什么缘故也破产了,当年他从宫里带出来的满堂瓷器、玉器、古董字画等都不知道哪里去了,落得家徒四壁一无所有。

新平路胡同18号院的东口是现在的六部口,出六部口往东不远就是现在的中南海,也就是长安街了。西口是牛肉弯胡同,穿过牛肉弯胡同就是宣武门大街,再往北百米左右就到了现在的西单十字路口了,全长大概五六百米吧,我的童年就在这不足千米的胡同中度过的。18号院在新平路的西头,19号院是天登粮商大院,门厅很是讲究,但是大门总是紧闭,甚少看到有人出入。那时我是小孩儿,满胡同跑着玩,偶尔看见那大院门口站着一个比我大几岁的姑娘,她只是在大门口站一站,从来都不走下台阶。我记得她头发很长,辫子快到地面了,我心里很是纳闷儿也问过母亲。母亲告诉我,那是大户人家的女孩,本应就是大门不出二门不迈的。那时的我不懂这些,但每次看到那个姑娘时就觉得她很可怜,不能和我们在一起玩儿。

在我离开新平路18号那个院子六十多年后,记不得是哪一年了,我刻意回到18号院看了一次,院子早已不是我记忆中的样子了,私搭乱建,凌乱不堪,已经是面目全非。没想到那次去过后不久,这个院子就永远消失了。

1942年姑父在北京铁路局当工段长,自己还开了三家电料行,因为姑父不识字,无法经营下去,父亲到了北京后,就关张了。父亲这时认识了一个商人,此人是搞交换机的,那时我国的通讯技术只局限于电话机,一个胡同也没有两部电话。那个商人开了一家电料行,父亲被请到那里工作。到北京之前,在东北白城子铁路局父亲就搞过交换机,当时从东北铁路局调来不少人到北京铁路局工作,新中国成立后其中很多人都晋升为北京铁路局的领导。

那段时间,父亲认识了一个天津人,大人们都管他叫刘大胖子,他和父亲商量合资开了一家叫“三星电料行”,后来改名为“三星电机工业社”的私营企业。并且在天津同时开了一个名为“华美电机工业社”,由刘大胖子主持经营,主要是做与电话相关的配件及交换机。从那时起父亲就开始经商了,那年代中国没有自己生产的交换机,都是从日本进口,父亲与刘大胖子合作还算和谐。“三星电机工业社”开张后,生意蒸蒸日上,家里的经济也逐渐富裕起来,在新平路一带成了家喻户晓的富裕人家。但没有人知道,对于没有读过书的父亲来说,凭借自己天生的睿智和孜孜不倦的学习,使自己走上了一条经商之路,给家人带来了不愁温饱的日子。

那时候的北京是日本人占领时期,社会治安很乱,打家劫舍、拐卖妇女儿童的事时有耳闻。有一次,我跟一帮小伙伴儿在胡同里玩着,一个小伙子过来,他四下里一看,见没有大人在旁,就问我们:“你们想不想看耍猴啊?”我们说想看。他就说,“我领你们去看。”他带着我们朝琉璃厂方向走去,走好长的路了,还没有要停下来的意思。我们都走累了,于是问他:“怎么还没到啊?累死了!”他说快了,就到了。又走出很长一段路,他带我们进了一个院里,说,到了。然后又说,“要想看耍猴,先得把衣服脱了。”我们闹不明白,为什么看耍猴要脱衣服?小伙子恶狠狠地说,“赶紧脱!”我们害怕起来,于是赶紧都脱了。那时候刚入冬,有人已经穿棉袄了,我穿了件毛衣,脱了后感觉冷。那人抱了衣服后说:“在这儿等着。”说罢,抱了衣服就走了。半天后,我们冻得发抖,见小伙子还没出来,就害怕起来,于是沿着来时的路往回走。路人见我们几个孩子穿个裤头背心的在街上行走,都感觉奇怪。好不容易摸到我们家所在的胡同口,挑水的大叔看到我们后说:“你们总算回来了。你们家大人们都急坏了,已经上警局报了警了!”回了家后结果是可以知道的:我挨了父亲一通揍。他说:“让你长点记性,看你以后还敢不敢随便跟人走!”

1943年春节前夕,快过大年了,那时的旧北京沿街要饭的人很多,小商小贩、拉黄包车的也不少。经常看到无处安身,在饥寒交迫中死在街头的人,老北京人管这样死去的人叫“路倒”。大部分“路倒”都是一些老人和儿童,很是可怜。那时候母亲总是接济那些要饭的流浪人,还收留了三个孤儿跟着父亲做学徒。记得就在那年农历十二月二十九晚上,大约九点多钟,父亲在外屋揉面做馒头,母亲在里屋洗衣服,父亲收留的一个孤儿,也是父亲的徒弟,我管他叫龙哥,他在厨房里忙活着一些杂事,我坐在沙发上拿着一团生面团捏着玩儿。

这时候听到院门的门铃响,谁去开的门我记不得了,大门开后进来两个蒙面人,都穿着黑色的长大衣,头戴礼帽,只露着两只眼睛。他们进来后就问父亲:“你是李××吗?”父亲答道:“是啊!”他们把父亲带了出去,关在了院内厨房里,一个人留在门外看着,另一个人进了屋里连推带搡把母亲拉出门外,交给那个留在外面望风的人。

这时我还坐在沙发上玩面团,也是觉得半天家里人没有动静,就从沙发上站了起来,顺手把里屋的门帘拉开了,看到那个蒙面人一只手拿着一把手枪,一只手在屋里的大衣柜里乱翻,这时我被吓着了,便哭了起来。外面望风的人听到哭声,进来抓住我的衣服把我拎到外面厨房去了。在厨房里,我看到母亲躺在父亲怀里,口吐白沫身体僵直,背过气了!厨房里供奉的香炉还冒着袅袅青烟。院内依然很静,街坊们都忙活着过年的吃食,院外不时传来稀疏的鞭炮声,短短的半个时辰却觉得很长。

突然大院的门铃响了,站在厨房门口的蒙面人大声冲屋里的人喊道:“快走,来人了!”屋里的人出来后两人慌忙冲出院门。来的人是个姓郑的教授,见到此景赶忙把母亲扶到屋里。父亲进去查看了一遍也没损失什么,记得母亲把首饰都放在脂粉盒里,所以没有被他们劫走。父亲还是去报了警,第二天邻居们才知道院里发生了这么大一件事!

这一次意外的入室抢劫,让父亲下决心搬出18号院。直到很多年后提起这件事,虽然也有些眉目,估计是熟悉的人干的,但始终没有答案。这件事在我童年的记忆中留下了深刻烙印。

(编辑·宋国强)

feimi2002@sina.com