文化生态略论——高校校园景观设计中的地域文化符号建构

于瑞强

(河池学院艺术学院,广西宜州 546300)

文化生态略论

——高校校园景观设计中的地域文化符号建构

于瑞强

(河池学院艺术学院,广西宜州546300)

摘要:借鉴文化生态学和城市意象学理论,分析地域文化在校园景观建设中的缺位现象,提出校园生态景观规划要突出文化价值,注重文化传承与创新,以文化符号来承载文化,利用和谐可持续发展的校园文化生态景观,达到提高师生文化素质的目的。

关键词:文化生态; 地方高校; 景观设计; 地域; 文化符号

近年来,我国高校不断扩招,在各种教育需求压力和发展契机的推动下,高校校园建设取得了可喜的成就,但同时也陷入了千校一面、空间风貌特色缺失、校园环境缺乏人文氛围、校园归属感渐渐丧失等“质”与“量”难以兼顾的困境。在这种情况下,国内学者日益重视对校园文化的研究。最早提出校园文化(美国称学校文化)的是美国学者沃勒,在其《教育社会学》一书中出现了“学校文化”一词。国内开始关注和研究校园文化的是20世纪80年代的社区说或区域性文化,并将其归属为社区文化范畴。许庆华认为:“校园文化是指知识密集、人才集中的高等学府所特有的物质环境、精神环境、文化氛围,可具体到高校校园区域内,由学校管理者和师生员工(校园人)在教育、教学、管理、服务等活动中共同营造的活跃校园氛围、陶冶情操、寓教于乐的展现时代精神和风貌的文化氛围。”[1]20-32这里突出了“校园人”(指生活、学习、工作在校园中的人员群体,包括学校领导与党政管理群体、教师群体和学生群体。应同下文的“大学人”)的地位和作用。校园文化由环境文化、制度文化和精神文化三大部分构成,环境文化⊃制度文化⊃精神文化。学校物质(环境)文化的校园景观作为文化的外层载体,往往通过其形象符号的再现把学校特有的最核心的文化内核(校风、校训、办学理念、理想追求、价值取向、思维模式、道德情感等)和地域文化表达出来。为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》精神,教育部、共青团中央出台了《关于加强和改进高等学校校园文化建设的意见》(教社政[2004]16号,2004年12月13日),指出:“高等学校校园文化是社会主义先进文化的重要组成部分。加强校园文化建设对于推进高等教育改革发展、加强和改进大学生思想政治教育、全面提高大学生综合素质,具有十分重要的意义。”[2]“重视校园景观建设。加强校园规划和建设,特别是要做好绿化美化工作,使校园的山、水、园、林、路等达到使用功能、审美功能和教育功能的和谐统一,用优美的校园景观激发大学生的爱校热情,陶冶大学生关爱自然、关爱社会、关爱他人的美好情操。”[2]

一、文化生态的基本内涵及意义

文化是人们在认识自身生存环境与条件的基础上,经过积累与沉淀生成的环境产物,具有多元性和多样性。文化必须依存于现实空间才得以表达,而且依环境的变化而变化,是影响人的重要的一种社会因素。中国现在所用的“文化”概念,是19世纪末从日本转译而来的[1]21,有广义文化和狭义文化之分。广义文化是指人类在社会历史实践进程中所创造的物质和精神财富的总和。狭义文化是指社会意识形态及与之相适应的制度和组织机构。高校作为知识传播、文化传承和文明承载的重要场域,是文化的一种特殊形态,应具有多元、包容、文明和先进等特征。它为师生间的交流提供一种媒介,同时也是对学生价值观念、道德情操和行为方式等素质培养的整个系统。“生态”原属生物学范畴,指生物群落及其地理环境相互作用的统一体。“生态”一词首次出现于1869年德国动物学家、进化论者海凯尔博士的《有机体普通形态学》中。在这里,把生态确定为探讨有机体与其外围环境相互适应的科学研究范畴。20世纪70年代,生态研究的重点转向以人类社会为主体的人类生态系统。在设计学上,生态的意义还可用“环保、和谐、可持续性”等概念概括,追求人与自然的和谐共进,着重解决环境、资源与发展问题, 最终目的是通过优化生态环境使资源得到充分利用,让生态理念与设计产生“化学反应”形成特色,提高设计的文化性和软实力的竞争性[3]。文化生态是借用生态学的方法研究本土文化现象而产生的概念。其定义为:某一相对独立、完整的社区文化与赖以生存的自然环境、社会形态共同构成的有机体。文化生态研究的是有机体与环境辩证统一的不断发展和变化的关系,强调的是具有自然环境、社会环境和精神环境三要素的共同体[4]。笔者认为,从地域性本土观的视角看,文化生态应指某一相对独立、完整的社区文化及其赖以生存的自然环境、社会形态共同构成的有机体。它依赖于当地居民生产生活习俗,研究的是有机体与环境的辩证统一的不断发展变化的关系,是人们向文明生态过渡的文化铺垫,是科学观在当代相互融合的文化发展趋势。在此,文化生态可以理解为地方历史、传说典故、故事等。这些文化是地域文化的综合体,通过对地域文化元素的提取和概括,构建其相应的文化符号,应用到校园景观设计中,形成物质文化。即通过文化与环境之间的互动,形成文化主体从事文化创造和传播等活动的条件;或者说,由适应其生存环境而产生的不同形貌的物质文化,构建成文化生态景观[5]。

当前,时代对高校职责的要求是不仅要培养人才,还要做服务社会、传承文明的重要基地,更要引领生态文明建设。在高校校园景观营造和追求可持续发展的和谐文化的过程中,文化生态的挖掘整理和培育将为环境育人、强化地域性生态意识、凸显特色办学理念和培养师生生态伦理情操作出贡献。

二、校园景观设计中文化符号缺位

学校的发展是整个社会发展状态的反映[6]。校园文化景观作为校园和城市文化景观的一部分,有理由依托校园空间,以城市地域文化精神为核心,提取其文化因子,形成文化景观符号。但从当前地方高校校园规划和景观建设方面看,其效果不尽如人意。

1. 文化生态服务校园景观建设意识淡薄

美国斯坦福大学校长戴维·乔丹曾说,长长的连廊和庄重的列柱是对学生教育的一部分。在现代大学素质教育的全方位要求下,高校校园除了具有课堂内教育教学这一基本功能场所外,课堂外环境教育的作用日显重要。特别是在以地方历史文化为主线的人文景观生态化服务教育方面应得到足够的重视,要以景观的物态化传承地域文化。扩招使高校校园面积与学生数量相匹配成为刚性需求。在这种现状下,高校管理者和建设者往往一味追求校园面积的扩大化、建筑体量的雄伟与风格的现代化,大量采用新材料、新技术等,缺乏对校园环境建设的高度认识,没有将校园环境建设纳入整个学校教育体系建设的框架中,简单地将人才培养和校园环境建设理解为红花和绿叶的关系,不同程度地偏离了环境建设的决策重心,也在很大程度上忽视了校园建设的构成要素是否反映了校园景观的文化因子,是否有利于营造浓郁的学术氛围,是否有利于地域文化的传承和学生素质教育的培养,致使所谓的文化建设流于形式,陷入了千校一面、空间风貌特色缺失的状态。校园本应具有的独特的历史文脉、文化气息和精神内核都在逐渐淡化和丧失,最终导致校园环境缺乏人文氛围,高校文化软实力相对薄弱,阻碍了校园文化的繁荣。

2. 地方资源转换率较低

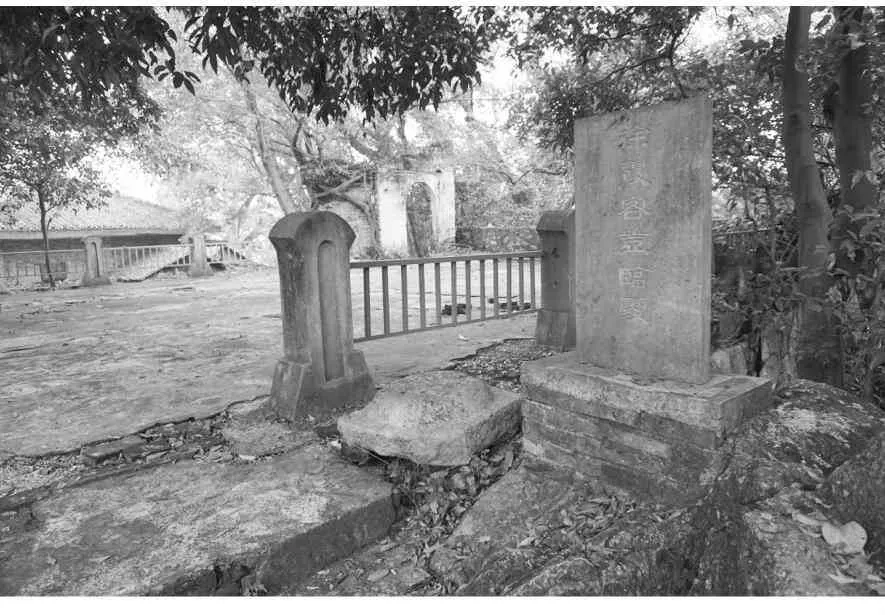

高校生态环境的物质文化是体现大学精神和办学理念的首要载体,也是营造高校校园人文精神区别于自然景观的不同之处。要使校园环境体现和折射出地方文化、办学历史,成为环境育人的物态化教材,就要在校园规划建设过程中将文脉的延续、现实发展的内容融合进来。纵观历史,古今中外名家在人和环境关系的论述中都有所涉及并意识到良好的环境对人的成长成才的重要性。如春秋战国时期“孟母三迁”择邻而教的历史典故;《荀子·劝学》“蓬生麻中,不扶而直”的说法;古代书院多建在依山傍水、景色宜人的优雅环境中,借湖光山色以养性情;中国科学院院士、华中科技大学原校长杨叔子先生也有名言:“办大学就是办氛围,办环境。”[7]这些都强调了文化“氛围说”①“氛围说”认为,校园文化是群体文化,是在特定校园范围内的小环境、小气候的一种环境营造,能反映出特定范围内人们的生活方式、价值取向、思维模式和行为规范等,有别于其他社会群体的团体意识和精神氛围,也是维系学校团体的精神支柱,具有凝聚力和向心力功能。的重要性,崇尚环境对人的感化、熏陶和潜移默化的陶冶作用。可见,环境是育人的一个重要因素,而环境教育离不开人文景观的营造。尽管如此,文化环境作为一种特殊的教育资源还是被一定程度地忽视了。主要表现为:一方面,外部环境缺乏历史人文要素的沉淀,花草树木未能形成苍郁浓密的绿化环境氛围,没有在名人典故等处建亭、台、楼、阁、湖泊水体等构筑物;另一方面,校园建筑风格趋同,缺乏对当地民族建筑风格特色的提炼和延续。校园文化生态物质景观气息的匮乏[8],致使在利用地方资源转换成校园景观资源的实际行动和能力方面效果不理想,缺乏对本校办学历史的环境景观视觉追溯,没有把学校在重大时段所发生的重要事情及地方历史文化、故事等系统性和系列化,并通过视觉景观的手段表达出来。如,地处国家优秀旅游城市的宜州市有着丰富的历史文化资源,所在的高校应成为地域文化传播的重要窗口,通过挖掘地域文化,以设计符号的形式塑造校园景观,再现地域文化,将校外没有的景观营造在校内,成为传播地域文化的阵地,以此吸引前来桂西北旅游的游客,进一步扩大和提升学校的知名度与影响力,为城市增添文化色彩,推进校市共赢模式的步伐。如河池学院校园内,有著名旅行家徐霞客在宜州经过的场域,该校仅仅立石牌说明其生平和来过此处等方面的内容,并没有深入地将当时所发生的故事情景通过雕塑或浮雕等手法表现出来,缺乏视觉冲击力和表现历史的意识。见图1(图片为作者拍摄)。宜州还有石达开为王点将、黄庭坚书法、刘三姐对歌、冯京考学、仫佬族走坡等历史文化事件,都未能通过视觉再现的途径转换或提取为某种符号形象来传递信息,错失了将地域文化直观地延续和传承的机会。

3. 文化生态景观建设模式化

在文化学上,具有相似文化的地理单位被称为文化区域,主要体现在这一区域的精神特征(民

图1石碑:徐霞客登临处

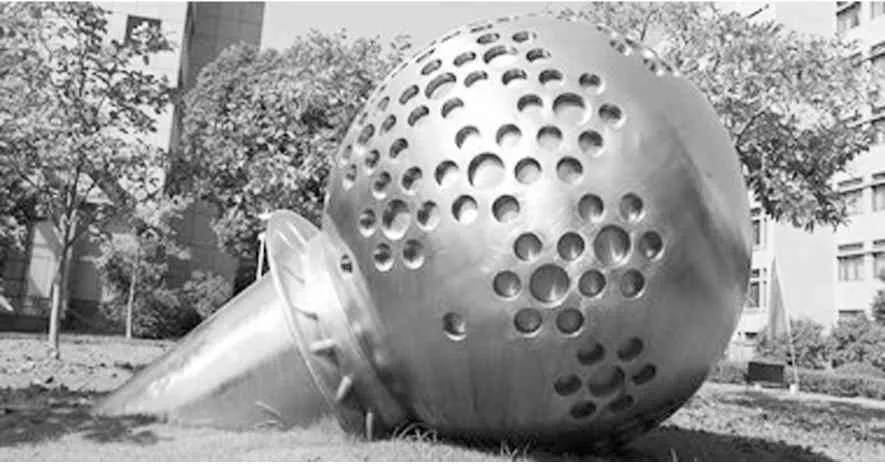

风民俗、道德、伦理、宗教、法律等价值观念和行为方式)与自然景观(山水美景等)上[9]。在校园文化建设中应浓缩本地区的人文精华,充分挖掘特色文化资源并突出其内涵,形成主题性的人文景观,体现出鲜活的特色和个性。但目前校园景观建设模式化,千篇一律、大同小异,缺乏主题性的表达和厚重感与感染力,其实质在于对地域文化内涵的挖掘不够和创新能力不足,呈现出文化生态景观在表现学校历史文化、办学特色等方面的力不从心。尽管学校都具有文化传承的功能,但由于不同的学校,其历史、学科发展倾向等也不同,所要表达的文化内涵就要有所区别。如师范类院校设孔子雕像较适宜,财经、水利等行业类院校也设立孔子雕像就不够贴合办学定位和特色。可根据行业教育的特点营造与之相呼应的景观或场域。在这方面,有不少高校可以借鉴,如浙江传媒学院,利用一只雕塑的话筒诠释了与传媒行业的关系。见图2(图片来源于该校网站)。

图2雕塑:话筒

4. 文化生态景观教育传承性较弱

文化传承和弘扬的高级形态是对文化的创新发展。而研究文化、传承文化既不能脱离文化生态,也不能脱离教化大众。要把民族文化置于文化生态系统中进行多维的综合考察, 探讨文化生态怎样制约了文化传承, 而文化传承又怎样在与其互动中发展。文化生态景观教育是对人类大教育结构的补充和文化资源的延伸与传承。从城市规划和设计的角度来看,目前,高校只注重不断加大校园硬件环境建设投入,而忽视了文化资源的教育功能,没有注重文化生态景观符号的设计,浪费了应有的教育资源。文化生态景观教育在教育效果上虽然是隐性的和长期性的,但从培养人格健全、素质全面、人文素养深厚和较强竞争力的人才角度而言,高校还是应该在校园景观营造过程中着重考虑通过文化景观的形式强化本土文化教育的传承性,突出文化四分法①国内文化学界对文化概念提出的立体层次说,即物质文化、制度文化、精神文化和行为文化四分法。中的行为文化,形成大学人的群体精神——大学校园文化的实质。但是,当前仍然有不少高校停留在硬件建设和景观表面的美化上,并没有从教育资源视角多方位地进一步挖掘校园景观的文化内涵及其功能,更没有让周围社区的居民在物质文化气息中感受到本土文化生态的魅力。

三、地方高校文化生态景观营造策略

地方高校校园景观建设应着重强调地域文化资源符号的转换,通过物质文化符号的营造,凝练出本区域最具代表性的文化特色。

1. 从城市文化视角重视校园文化生态景观建设

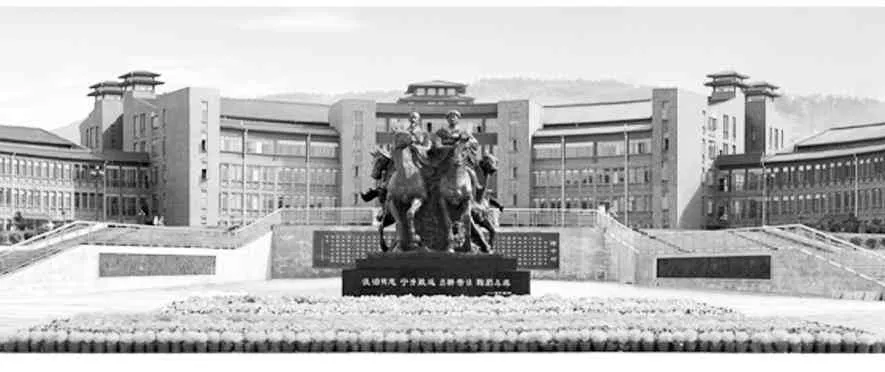

高校校园文化是学校存在和发展的核心价值体系,也是学校办学理念、指导思想、育人模式、行为规范、精神面貌、学术氛围的凝练[10]。它作为社会亚文化的子系统是城市文化的重要组成部分,要以社会文化研究为基础, 对文化遗产进行挖掘和应用。 在转换隐性文化的过程中,可通过符号物态化的形式保护文化的生态性,需将校园文化生态景观建设与城市文化融为一体、协调发展。应树立高校校园文化景观的保护与传承的科学发展观,探索将历史性校园文化景观建设纳入本区域城市文化整体的保护框架中,形成具有历史性的校园文化生态景观,体现高校校园文化的内涵和价值取向。如湖北文理学院, 根据诸葛亮在襄阳隆中躬耕苦读,经刘备三顾茅庐后才走出隆中这一历史典故, 创造了体现隆中精神的三国题材雕塑《卧龙出山》,置于新图书馆广场,与整个校园文化风格一致。见图3(图片来源于该校网站)。

2. 将文化生态景观建设纳入校园总体规划

校园总体规划是高校物质文化景观的灵魂。为此,在校园文化生态景观具体建设过程中要着重考虑两点:一要充分利用原有的地形地貌和地理人文风情,将校园绿化、道路、水体、建筑,以及功能区划等设计融入校园总体规划的框架中,体现学校的人文精神和人才价值观;二要强调景观的体量与其空间位置的协调性。只有在总体规划层面下,才能使校园整体的文化景观建设协调发展,形成人文景观的秩序感和厚重感。

图3雕塑:卧龙出山

3. 将文脉贯穿于文化生态景观建设始终

贯穿校园文脉环节主要包括文脉的延续性与创新性。在高校校园长期建设的过程中,要始终延续其历史文化,扎根文脉是秉承和发扬校园文化义不容辞的职责。桂西北民族文化丰富,其内涵更是精深,蕴含着崇高的民族精神、民族气节和优良的道德传统。应全面整合和吸收高校所在地的历史名人、民风民俗、重大事件、名言警句、哲学思想和校园中具有代表性的文化,提取其精髓,通过雕塑(立体或半立体)、图画和题刻等形式,将其物化成连续性的文化景观来反映学校的办学历史和发展历程,并在此基础上,结合时代发展,进行有规划有目的的创新。这样才能反映出校园的文化特色,才能可持续发展,避免文化断层现象。延续与发展,二者是既矛盾又统一的关系,处理好二者关系的关键是要寻求平衡点并把握好“度”,强调文化生态的景观营建,形成具有自身特色的校园和谐文化。

4. 挖掘文化生态的内涵,提取地域文化符号

景观为地域文化提供载体,并在设计创作中延续和弘扬地域文化。提高高校文化品质的路径之一是提高校园文化生态景观的内涵,使之更好地潜移默化地影响师生。要着重从两方面提升文化生态景观的内涵。

(1) 充分挖掘历史文脉,再现地方文化、风土人情和民俗习惯等。如地方志中的历史名人及典故、传说、民间艺术,也可能是一处地名、一块石头,甚至是建筑特征及符号等地方元素,这些可能都承载着事物发展的某种渊源,记录着每一历史时期的特征,形成校园建设发展中的特色历史文脉,可以塑造成独一无二的标志性景观。

(2) 积极挖掘发现学校本身在发展历程中的历史文化,包括办学理念、办学特色、知名校友、重大事件等,从中提炼出具有代表性的符号,生成主题性文化生态景观,集中突出高校校园文化的激励功能和导向功能,以强化环境育人的作用和实效。人的本质属性在于人与人的交往,物质符号化则成为高等教育培养学生交往能力的媒介。符号学家莫里斯说:人以他自己所创造的符号来改变他自己和世界。而这种改变必须通过学校教育得到延续、拓展和推进,促成人的符号化的教育意义[11]。素质教育观认为:“素质是以个体的先天禀赋为基础,通过环境和教育的影响而形成和发展的,相对稳定的生理和心理要素及文化素质的质量水平,既可以开发人们的潜能,又是社会在发展进程中所取得的文明成果在人们身心结构中的积淀和内化。”[12]为此,高校校园文化生态景观的建设,要摒弃直叙的表达方式,在一定程度上要注重景观艺术性的表达,将文化予以内化,给人留以想象、思索和探究的空间。

四、结语

地域文化景观符号化和多样性是人类社会进步的基本特征,注重校园环境建设中地域文化精神的嵌入和可持续发展,已逐渐成为营造高校校园文化氛围的主要手段,也是学校综合实力的重要组成部分。本文借鉴凯文·林奇的城市意象理论,努力探讨以城市和校园的硬件建设为符号来体现意识形态的软性文化,为社会提供一种素质教育的素材,还可以沟通校园与社会文化,使其和谐发展,对学生起到潜移默化的良好的引导作用,从而提高学生的文化素质和学校的整体教育教学水平,实现校园文化生态景观的育人功能。

参考文献:

[1] 蔡红生. 中美大学校园文化比较研究[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2010.

[2] 教育部,共青团中央. 关于加强和改进高等学校校园文化建设的意见[EB/OL]. (2013-03-02).http:∥jgbm.trzy.cn/xsyj/ShowArticle.asp?ArticleID=9310.

[3] 王鸣义. 浅析生态学观点对于中国空间设计的意义[J]. 新美术, 2014(7):106-108.

[4] 仰和芝. 试论农村文化生态系统[J]. 江西社会科学, 2009(9):233-236.

[5] 范大平. 论中国农村文化生态环境建设[J]. 求索, 2005(2):95-97.

[6] 葛金国. 校园文化——理论意蕴与实务运作[M]. 合肥:安徽大学出版社, 2006:40.

[7] 于瑞强,谢艳娟,覃塘肖. 场所精神的营建——基于新升格地方院校校园景观规划建设的思考[J]. 广西城镇建设, 2012(2):80-84.

[8] 邓剑虹. 文化视角下的当代中国大学校园规划研究[D]. 广州:华南理工大学, 2009:5-6.

[9] 赫春燕. 高校校园文化建设初探[M]∥刘大力.高等艺术教育教学研究:第二辑. 济南:山东大学出版社, 2009:278.

[10] 张海芳. 校园和谐文化建设现状及发展战略研究[M]∥刘大力. 高等艺术教育教学研究:第二辑. 济南:山东大学出版社, 2009:280.

[11] 程然. 论人的符号化的教育意义[J]. 当代教育科学, 2014(5):3-5.

[12] 郭兴华. 校园环境美化和建设与大学生文化素质教育[M]. 济南:山东大学出版社, 2001:234.

【责任编辑李艳】

On Cultural Ecology: Construction of Regional Culture in Landscape Design of University Campus

YuRuiqiang

(School of Arts, Hechi University, Yizhou 546300, China)

Abstract:Using cultural ecology and the city image theory, the local cultural vacancy phenomenon in campus landscape construction were analyzed. It proposed that, to improve the cultural quality of teachers and students, the cultural value should be highlighted in the ecological landscape planning of campus, the cultural inheritance and innovation should be emphasized, cultural symbols could be used as the carrier of culture, and the harmonious sustainable development of the ecological landscape of campus culture should be utilized.

Key words:cultural ecology; local colleges and universities; landscape design; regional; culture symbols

文章编号:2095-5464(2015)03-0428-05

作者简介:于瑞强(1982-),男,山东青岛人,河池学院讲师,工程师。

基金项目:国家社会科学基金一般项目(12Bmz034);广西高校人文社会科学重点研究基地招标课题(RYB201408);广西高校科学技术研究项目重点课题(KY2015ZD107);广西高校科学技术研究项目一般课题(KY2015YB262);河池学院校级青年科研课题(2014QN-H004);河池学院教育教学改革项目(2014EB015);河池学院校级重点科研课题(2014ZD-H004)。

收稿日期:2015-03-04

中图分类号:G647

文献标志码:A