中国情景下炫耀性消费影响因素实证研究

张圣亮 陶能明

(中国科学技术大学 管理学院,安徽 合肥,230026)

中国情景下炫耀性消费影响因素实证研究

张圣亮 陶能明

(中国科学技术大学 管理学院,安徽 合肥,230026)

通过文献阅读、深度访谈和问卷调查,提炼出中国情境下影响炫耀性消费的22个因素;通过探索性因子分析和验证性因子分析,将22个因素归纳为7类。回归分析发现,7类因素对炫耀性消费影响程度大小依次为面子意识、寻求认同、彰显社会价值、物质享受、产品象征意义、品牌来源国和参照群体。独立样本T检验结果发现,消费者性别、年龄及教育程度,对炫耀性消费影响因素有显著影响。

炫耀性消费;面子意识;寻求认同;彰显社会价值

随着中国经济的快速增长和物质生活水平的不断提高,炫耀性消费现象日益凸显,并逐渐呈现低龄化和向农村蔓延的趋势。作为当今中国社会一种重要的社会经济现象,炫耀性消费不容忽视[1]。炫耀性消费购买的不一定是高档物质奢侈品,还可以是另一类奢侈品——高知名度、高姿态,或政治和道德上的高调自我夸耀,如高调慈善[2]。虽然宏观经济正在经历降温,但是中国的奢侈品整体消费势头并未减弱。根据全球著名咨询公司贝恩发布的《2014年中国奢侈品市场研究报告》显示,2014年,在全球奢侈品市场,中国内地消费者的奢侈品消费上涨9%,达到3 800亿元,约占全球奢侈品市场30%的份额[3]。尽管学术界对炫耀性消费的形成机制进行了一定探索,但总体上还缺乏对该消费现象影响因素的深入研究,且实证研究还较为少见。因此,立足新形势下中国文化背景去探究哪些因素会导致炫耀性消费具有重要理论意义和实践意义。

一、文献回顾

(一)炫耀性消费的定义

对炫耀性消费理论的研究起始于经济学领域,最早使用“炫耀性消费(conspicuous consumption)”一词的是加拿大经济学家John Rae(1834)[4],他从虚荣心的角度解释了炫耀性商品的性质和效用。使炫耀性消费备受关注的是美国经济学家Veblen(1899)[5],他认为,要获得并保持尊荣,仅仅拥有财富或权力是远远不够的,有了财富或权力还必须能够提供证明。目前,对炫耀性消费的研究逐渐从经济学领域扩展到社会学、营销学等领域,关于炫耀性消费的定义,国内外学者们还没有达成共识。

早期国外学者从零和博弈、拓展自我认知、提升社会地位等角度予以解释。如John Rae(1834)[6]认为,炫耀性消费是一种零和博弈,不增加总的社会福利,一部分人的相对地位提高必然对应着其他人相对地位的下降。Belk(1988)[7]认为,炫耀性消费是消费者为了拓展自我以及期望他人以自己希望的方式感知自己而进行的购置与拥有的行为。O'Cass等(2004)[8]认为,炫耀性消费是指通过公开展示、消费那些能向别人示富的产品,从而强化、提升自我的社会地位的倾向消费行为,关键在于“可见性”、“示富”和“地位证明”。随着研究的进展,后来国内学者也进行了相关研究,主要从符号性消费、竞争性消费等角度予以解释。如戚译等(2009)[9]认为,炫耀性消费是一种象征性、符号性消费,是指通过公开展示、消费那些能向别人示富的产品,以达到提升自我在他人心目中的形象、表现自己与众不同的个性、获得其他团体的尊重或提高社会地位等目的的一种消费行为。杨淑萍(2014)[10]认为,炫耀性消费不仅是一种阶层分明的消费指向行为,更是人们突破或维护自我社会地位的竞争性消费行为,具有面子性、攀附性、独特性、符号性的特点。丁登明(2014)[11]认为炫耀性消费行为是指通过公开消费一定品牌的商品或服务,向周围的重要参照群体展示自己的形象、地位、身份、品位、声望和社会阶层等个体特点,以获得心理上的满足或表达归属或独立于某个特定群体的欲望。因此,基于前人研究及当前中国情景,我们认为炫耀性消费是一种由外部因素和内部动机综合引起的中性消费行为,消费对象包括带有“炫耀性”特性的奢侈品、名牌产品、普通产品或服务,从而满足消费者的某些“炫耀性”需求,中国情景下的炫耀性消费行为具有象征性、公开性、独特性、攀比性、大众化、低龄化等特点。

(二)炫耀性消费的影响

对中国情景下的炫耀性消费的定性,国内学者还存在一定的争议。姚登权(2010)[12]认为,每一种消费都会具有炫耀性的成分,而炫耀性消费本质上是社会分层和社会区隔的反映。有学者将其 看作 非理 性行 为[13]、虚荣 消费[14]、符号消费[12]等,因此,在日常生活和新闻报道中,炫耀性消费的影响多为负面的。朱海燕等(2013)[15]认为,通过炫耀性消费本身并不能改变一个人的社会地位,进而也不能对面子有任何实质性的提升。李红梅(2014)[16]认为,炫耀性消费已经成为生态危机的肇因;炫耀性消费满足了消费者的欲望,给消费者带来某种自由与平等,但是,炫耀性消费所带来的自由与平等却是虚假的。邹广文(2014)[1]认为,炫耀性消费对外在“符号”的关注,超过了对人主体“精神”的关注,消费由手段变成人生目的,由理性变成非理性;炫耀性消费是一种病态和冒险的竞赛,它从一个侧面折射了我们社会文化的浮躁,甚至是文化方向感的迷失。有些学者则认为,炫耀性也有积极的一面。郑玉香等(2011)[17]认为,消费者通过公开消费特定的奢侈品等炫耀性商品向周围目标群体传达自身的品味和诉求,增强群体归属感,适度的炫耀性消费可缓解身份焦虑。

(三)炫耀性消费影响因素

炫耀性消费作为一种特殊的消费行为,对于哪些因素会导致人们进行炫耀性消费,国内外学者进行了一定的探索和研究,主要可分为外部因素和内部因素两个方面,但尚未达成一致意见。

1.外部因素

(1)文化种族差异。Chung等(2001)[18]通过对移居加拿大的香港移民的定量研究表明,炫耀性消费与个人的民族性无关。而 Kofi等(2009)[19]运用美国家庭在1986—2002年的消费数据研究发现,不同种族间的消费模式存在显著差异,在控制收入和人口统计学变量后,黑色和西班牙裔人种在炫耀性可见消费上(衣服、珠宝首饰、汽车)的花费在相似收入情况下比白色人种要多30%。

(2)参照群体。郑玉香等(2008)[20]以高档名牌商品作为研究对象的研究结果表明,参照群体的影响对炫耀性消费的作用不显著。而Kaus(2013)[21]认为,人们在炫耀性消费上的支出依赖于人们在参照群体中的社会经济地位,随着收入的增加,在炫耀性消费上的比例会更高。张薇(2014)[22]研究表明,参照群体影响三个维度(信息性影响,功利性影响,价值表达性影响)均对农村大学生炫耀性消费行为有显著正向影响。

(3)市场需求与供给。Bagwell等(1996)[23]认为炫耀性商品的消费是由需求驱动的,供给方面的竞争状态与具体决策对博弈结果没有实质性影响。而Corneo等(1997)[24]将炫耀性消费理解为社会风尚甚至社会规范,认为在炫耀性消费过程中供给方对炫耀性消费需求方有影响,并指出炫耀性消费作为一种社会规范可以被厂商创造出来。

2.内部因素

对炫耀性消费影响因素的研究,除了外部因素外,还有学者从内部行为动机方面进行了一定的探讨。

国外学者Veblen(1899)[5]认为,人们进行炫耀性消费主要目的不在于拥有商品的使用价值,而在于商品所带来的炫耀于人前的虚荣心和满足感,通过消费昂贵的商品来显示财富、进而获得社会地位;并区别了两种炫耀性消费的动机——歧视性对比和金钱竞赛。Corneo等(1997)[25]认为,人们消费炫耀性商品的动机在于追求炫耀性商品的信号价值。Vigneron(1999)[26]等在研究西方消费者奢侈品消费(可视为炫耀性消费的一种表现形式)动机时,提出炫耀、独特、从众、享乐与追求精致等5种动机。

国内学者邓晓辉等(2005)[13]认为炫耀性消费的动机是谋求某种社会地位,其深层含义是人与人之间在需求和效用上存在相互影响。姜岩(2009)[14]研究发现,中国独生代消费者炫耀性消费的动机包括“面子”动机、自我享乐动机和追求独特动机。袁少锋等(2013)[27]从进化心理学人类终极需求的角度,探讨配偶获取对人们消费的影响,结果表明,本质上无论是为了获取(针对单身女性)还是为了维系(针对恋爱中女性),配偶吸引目标被激发的女性,会出于提升美丽与吸引力的需要,炫耀性地消费特定的商品或服务。金晓彤等(2013)[28]认为,炫耀性消费行为主要是基于对商品外显符号意义的考虑,目的在于实现对其社会认同的重新建构。

综上可知,对炫耀性消费影响因素的研究目前大多以奢侈品、高档商品等为研究对象,理论研究还不充分:一是缺乏系统性,没有对影响因素进行有效归纳;二是缺少量化,没有对各个因素的权重大小进行分析,从而对企业的指导意义是有限的;三是研究背景具有局限性,国外研究较早,但立足中国文化背景及当前倡导厉行节约、反对奢侈浪费的形势下还很欠缺,基于西方文化背景进行的研究结论是否适用于中国有待进一步检验。因此,有必要对这种消费行为的影响因素进行深入探究和实证分析,以为企业提供实践参考价值。

二、研究方法

(一)影响因素提炼

本研究首先采用深度访谈法对炫耀性消费影响因素 进行提 炼。根 据深 度访 谈 的条 件[29](拥有研究目的所要求的经验和信息,能够顺畅交流),访谈了15位消费者(分三次,每次5人,每次访谈时间约为2个小时:第一次访谈对象为高校市场营销学方向的师生,第二次访谈对象为中高档商场的消费者,第三次访谈对象为普通商场的消费者;访谈内容是让被访者回顾和描述最深刻的一次炫耀性消费经历及对炫耀性消费的看法),并进行录音(征得被访者同意)和文字整理(对于有分歧的问题共同讨论以达成共识;对于无法达成共识的问题,请教相关专家),得到27条因素描述。其次,在此基础上以问卷形式对这27个因素描述进行两次预调查(分别发放问卷30份和35份),通过对预调查结果进行信度检验和因子分析(按照最大变异法正交旋转),将共同度低于0.5和因子载荷分散的问项删除。最后,将剩下的问项进行简明化处理,最终将炫耀性影响因素归纳为22个,分别为:考虑产品原产地(X 1)、偏好特定国家产品(X 2)、钟爱特定国家产品(X 3)、彰显个性(X 4)、显示独特品味(X 5)、特殊纪念意义(X 6)、希望拥有好友或同学使用的产品(X7)、希望拥有周围邻居使用的产品(X 8)、希望拥有自己喜爱的明星或名人使用的产品(X9)、改善自我形象(X 10)、增强自我价值(X 11)、赢得别人尊重(X 12)、得到别人认可(X13)、象征社会地位(X14)、象征成功(X 15)、象征财富(X 16)、感觉有面子(X 17)、不想让人看不起(X 18)、在别人面前更有面子(X 19)、让生活更加舒适(X 20)、获得满足感(X21)、高质量保证(X22)。

(二)问卷设计与数据收集

为检验以上所提炼因素是否恰当,拟采用问卷调查方法收集数据。调查问卷包括两部分:一是调查对象信息,包括性别、年龄、受教育程度和月平均收入;二是调查问题,邀请调查对象结合其最近两个月内印象最为深刻的一次炫耀性消费经历,对其可能的影响因素进行选择,采用Likert 5级量表进行记录(5分制量表在使用中更容易找到合适的分级描述词,7分制量表则很难找到相应的分级描述词[30]),分数越高表示越同意,分数越低表示越不同意。

调查工作是在合肥市进行的,采用便利抽样的方法,地点包括高校、中高档购物中心及普通商场。调查方式一是利用学员课间休息时间,由研究者深入教室发放问卷和现场回收;二是研究者通过招募调研小组,在合肥中高档购物中心及普通商场发放问卷和现场回收。共发放和回收400份,剔除无效问卷29份(无效问卷的区分标准:题项填写有缺失,填写Likert 5分量表时选择同一数字,对意思相近题项存在截然不同反应),最终得到有效问卷371份,问卷有效率92.75%。其中,男性占比52.02%(193人),女性占比47.98%(178人);25岁及其以下占比23.18%(86人),26~35岁占比31.81%(118 人),36~45岁占比34.23%(127人),46岁及其以上占比10.78%(40人);大专及其以下占比24.80%(92人),本科占比44.47%(165人),硕士及其以上占比30.73%(114人);2 500元及其以下占比20.48%(76人),2 501~3500元占比30.19%(112人),3501~4 500元占比25.88%(96人),4 501元及其以上占比23.45%(87 人)。

三、统计与分析

(一)探索性因子分析

为将问卷中的22个问项进行有效归类,采用SPSS18.0进行探索性因子分析(分析前测得,KMO值为0.826,Bartlett球形检验结果显示,近似卡方值为1628.901,自由度为351,P=0.000,表明数据具备因子分析条件)。采用主成分分析方法,析出7个公共因子,结果如表1所示。

从表1可知,22个观测变量的因子载荷量均大于0.5,因此,这22个测项是有效的。同时,这22个观测变量清晰地负荷在7个公共因子上,对样本方差的累积方差解释率达73.062%,能够较好地代表样本数据,即将22个观测变量归入7个公共因子是可行的。根据这7个公共因子各自包含的测项及前人研究成果,本研究将这7个公共因子依次命名为“面子意识”、“寻求认同”、“彰显社会价值”、“物质享受”、“产品象征意义”、“品牌来源国”及“参照群体”。

(1)面子意识。面子是指个体期望他人予以其自我社会价值认同的一种需求感[31]。在中国集体主义文化背景下,中国人有很强的面子意识,个体并不是独立的自我,中国人的自我通常被视为“关系自我”。因此,在中国许多场合下个体需要顾及的不仅仅是自己的面子,还要顾及他身边重要人群的面子,这种面子意识,使人们更倾向于消费炫耀性可视商品或无形服务。

(2)寻求认同。在某种意义上,认同是对自己在社会中的某种地位、形象和角色以及与他人关系的性质的接受程度,缺乏这种可接受的认同,人们就陷入认同危机,处在彷徨和焦虑状态[32]。根据马斯洛层次 需求理论,人的需求是由低级向高级不断发展的,炫耀性消费为高层次需求的满足提供了一个很好的载体,以达到寻求他人和社会对自己的认同和肯定。

表1 探索性因子分析

(3)彰显社会价值。随着人们生活水平的提高及财富积累的增加,对普通商品或服务的增长需求减少,而是希望通过炫耀性产品或服务的消费来显示成功地位、财富等,彰显更高的社会价值。

(4)物质享受。炫耀性消费商品的质量在一定程度上要比普通商品质量更有保证,能够让消费者获得更好的消费体验,享受高档次品味生活,获得情感上的满足。

(5)产品象征意义。炫耀性消费产品除了满足消费者基本的功能性需求外,其表现出的象征意义能够让消费者获得期望的自我构念,进一步表明自己的独特身份与象征性特征。

(6)品牌来源国。品牌来源国是指“消费者将某一产品或品牌视为来自哪个国家,而不论产品在哪儿生产”[33]。随着消费者品牌意识的增强,尽管某些产品不一定是在其母国制造,但消费者仍会将其与其来源国相联系,由于“晕轮效应”,品牌来源国会激起更多与该国文化或某类产品的特点相联系的联想,消费者很可能将某些美好的联想赋予到该产品上。因此,品牌来源国将会影响消费者对产品的质量评价和感知价值,导致更强的炫耀性购买意向。

(7)参照群体。参照群体对个体的信念、态度以及决策产生关键影响,个体在确定决策标准时所参照的实际或想象中的个人或群体[34]。一方面,消费者可能在信息、功利和价值观表达等方面受到参照群体的影响,为了保持与其一致,进而产生炫耀性消费意愿;另一方面,消费者可能并不在乎炫耀性商品本身的使用价值,但为了能在特定群体内的社会交往中获益(如商业合作),人们也会不断地通过炫耀性消费来参与到人际间的互动博弈。

(二)验证性因子分析

为检测分类结果的一致性和稳定性(即信度和效度),采用AMOS18.0统计软件进行验证性因子分析。结果显示,Χ2/df=1.876<2,说明观测变量结构模型与实际数据契合度良好;模型适配度指标中NFI=0.941,RFI=0.937,IFI=0.963,TLI=0.969,CFI=0.972,均大于0.900,RMSEA=0.067,符合模型适配标准,数据对模型有较好的整体拟合度。分析结果如表2所示。

信度是指测量结果的可靠性和一致性。22个观测变量在相应潜变量上的标准化因子载荷值均大于0.5,表明各观测变量的信度均达到显著水平,探索性因子分析的结果是可靠的。7个公共因子的组合信度(CR)均大于0.7,说明量表具备较好的内部一致性。

表2 验证性因子分析

效度是指一项研究的真实性和准确性程度。问项测量参考前人研究成果并咨询相关领域专家,正式调查前进行了深度访谈和两次预调查,具有较好的内容效度。7个因子的平均方差抽取量(AVE)均大于0.5,各变量具有充分的收敛效度。从表3可知,各潜在变量的平均方差抽取量平方根均高于与其他变量的相关系数,变量之间具有较好的区别效度。

表3 平均方差抽取量平方根和相关系数的综合矩阵

(三)回归分析

为了解7类因素与消费者炫耀性消费意向之间的依存关系及影响程度大小,进行回归分析(强制进入法),结果如表4所示。

表4 回归分析

从表4可知:(1)容忍度(TOL)在0.268~0.642之间,均大于0.1;方差膨胀系数(VIF)在1.926~5.223之间,均低于10,表明7个因子之间共线性问题不严重,具有充分区别性。(2)7个因子Sig值均小于0.05,表明7个因子对消费者炫耀性消费均有显著性影响。(3)7个因子的标准化回归系数分别为0.113、0.164、0.079、0.262、0.231、0.343、0.178,说明7类因素对消费者炫耀性消费的影响程度大小依次为“面子意识”、“寻求认同”、“彰显社会价值”、“物质享受”、“产品象征意义”、“品牌来源国”和“参照群体”。

(四)独立样本T检验

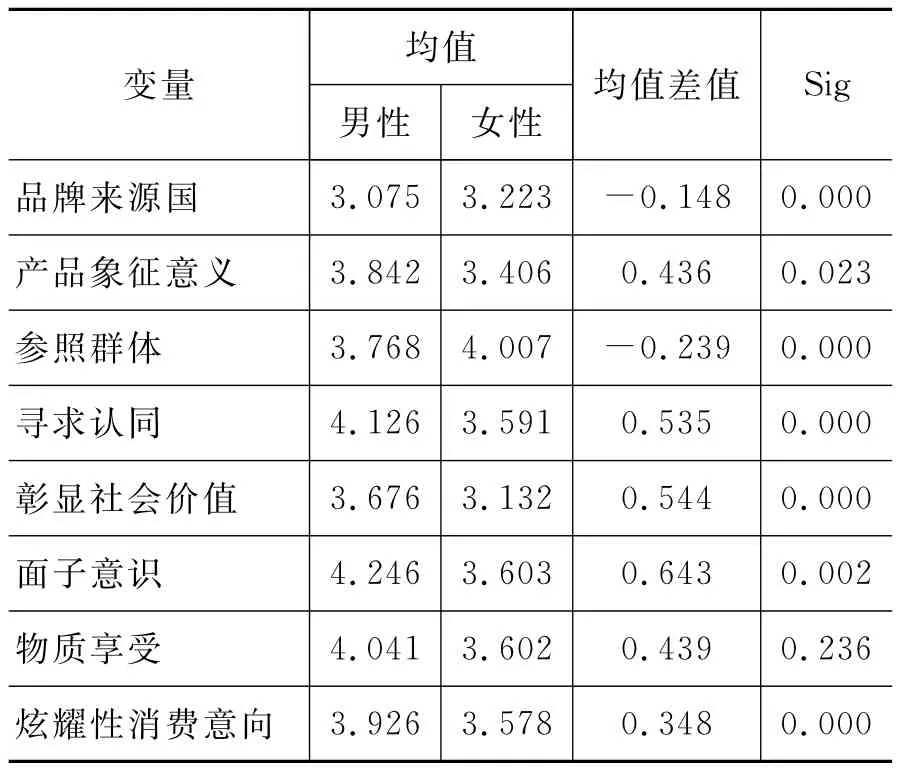

为探究消费者性别、年龄、教育程度和月平均收入水平对炫耀性消费影响因素有无影响,分别进行独立样本T检验,结果如表5、表6、表7和表8所示。

表5 性别独立样本T检验

从表5可知,性别对消费者炫耀性消费具有显著影响。其中:(1)“品牌来源国”、“产品象征意义”、“参照群体”、“寻求认同”、“彰显社会价值”和“面子意识”的Sig值小于0.05,说明这6类因素对不同性别消费者的炫耀性消费的影响存在显著差异。(2)“产品象征意义”、“寻求认同”、“彰显社会价值”、“面子意识”和“物质享受”的均值差值大于0,说明男性消费者的炫耀性消费更易受到这5类因素的影响。

表6 年龄独立样本T检验

从表6可知,年龄对消费者炫耀性消费具有显著影响。其中:(1)“产品象征意义”、“参照群体”、“寻求认同”、“面试意识”的Sig值小于0.05,说明这4类因素对不同年龄消费者的炫耀性消费的影响存在显著差异。(2)“品牌来源国”、“产品象征意义”、“参照群体”、“寻求认同”、“面子意识”的均值差值大于0,说明年轻消费者(35岁及其以下)的炫耀性消费更易受到这5类因素的影响。

表7 教育程度独立样本T检验

从表7可知,教育程度对消费者的炫耀性消费具有显著影响。其中:(1)“产品象征意义”、“寻求认同”、“彰显社会价值”、“面子意识”的Sig值小于0.05,说明这4类因素对不同教育程度消费者的炫耀性消费的影响存在显著差异。(2)“品牌来源国”、“产品象征意义”、“参照群体”、“物质享受”的均值差值大于0,说明低学历消费者(本科以下)的炫耀性消费更易受到这4类因素的影响。

表8 收入水平独立样本T体检

从表8可知,收入水平对消费者的炫耀性消费影响不显著。其中:(1)“品牌来源国”、“产品象征意义”、“寻求认同”、“彰显社会价值”、“物质享受”的Sig值小于0.05,说明这5类因素对不同收入水平消费者的炫耀性消费的影响存在显著差异。(2)“品牌来源国”、“产品象征意义”、“参照群体”、“面子意识”的均值差值大于0,说明低收入消费者(3 500元及其以下)的炫耀性消费更易受到这4类因素的影响。

四、结论与讨论

(一)研究结论

本文通过实证系统全面地研究了中国情景下炫耀性消费影响因素,并验证了消费者性别、年龄层次以及教育程度对炫耀性消费的影响,研究结论如下。

中国情景下炫耀性消费影响因素可以归纳为7类,且影响因素权重大小依次为:面子意识、寻求认同、彰显社会价值、物质享受、产品象征意义、品牌来源国和参照群体。这一系统的结论弥补了炫耀性消费理论在跨文化研究中的不足,丰富了国内相关理论成果。

消费者性别、年龄及教育程度对炫耀性消费影响因素具有显著差异影响。其中,(1)男性消费者比女性消费者具有更高的炫耀性消费倾向。而O'Cass等(2004)[8]研究发现,女性比男性更倾向于炫耀性消费。可能是由于在中国情景下,长期的男权文化使得男性对面子、社会地位以及所在参照群体等关注程度更高。(2)年轻消费者炫耀性程度比中老年消费者要高。一方面可能是因为年轻消费者消费理念还不太成熟,另一方面,年轻消费者有着更强的社交需要,渴望融入特定群体,在别人面前展现良好形象,寻求认同;而中老年消费者的消费理念更加成熟理性。(3)教育程度高的消费者炫耀性消费程度更高,一方面可能是因为他们的平均收入水平要比其他人高,具有较强的消费能力;另一方面,教育程度高的消费者所在的工作岗位等级一般较高,接触的人际圈子广泛,因此,更希望通过炫耀性商品或服务的消费来保持与其身份相一致,彰显其社会价值。(4)收入水平对消费者的炫耀性消费影响不显著,一方面可能是因为消费者消费意识的改变,消费者可以通过分期付款、信用卡等方式提前消费自己想要的产品或服务;另一方面可能是因为山寨产品、高仿品在国内较为常见,使得较低收入者能够消费得起,而这些产品不影响给他们带来的效用。

炫耀性消费对象不完全是奢侈品,还有普通商品及服务。通过后续对问卷调查者的回访,发现在现实生活中,炫耀性消费的形式已经发生明显的变化,除了实体产品外,像一些企业的VIP服务、名校EMBA教育、慈善捐款等也逐渐成为炫耀性消费对象。虽然众多炫耀性消费依托于珠宝、名表、豪车之类的让人记忆深刻的奢侈品,但炫耀性消费不完全等同于奢侈性消费,日常生活中的衣服、鞋子、装饰都可能是炫耀消费的依托,只要能在特定的情境中代表相对的社会位置(或地位)[35]。另外,被访者表示,即使是普通的产品或服务,如果对她们有特殊意义(如好友赠送的礼物),也会成为炫耀性消费的对象。

(二)实践启示

随着消费理念和信贷结构的变化,使得越来越多的消费者表现出炫耀性消费倾向,甚至通过信用卡透支、借贷等方式来购买某些商品或服务来满足自己的特定需求。通过对其影响因素的研究,对企业营销活动具有重要实践价值。

正确认识炫耀性消费。炫耀性消费绝不是非理性的异常消费,而是一种理性计算的消费模式,只不过衡量标准多了“炫耀收获”这一重要参数[36]。国内对炫耀性消费的研究还处在初级阶段,人们对其态度多为负面的和批判的,将其与攀比、浪费、虚荣等联系起来,但不同的人对同一商品的认知和消费存在较大差异,即使消费同样的商品,有的认为这是炫耀性消费,有的则不这样认为。因此,企业应从客观视角,正确认识炫耀性消费对个体和经济的积极影响。

企业营销实践中,无论是奢侈品还是普通商品,要根据影响因素权重的大小开展相应活动。首先,要结合中国的“面子文化”,提高产品质量及服务水平,在保证产品或服务的实用价值的前提下,多强调其功能价值,满足人们的某种功能性需求(有面子、得到认同、彰显社会价值等);其次,企业要加强自身品牌建设,维护良好的品牌形象;最后,要考虑参照群体对消费者行为的影响,在产品初期阶段,可以邀请特定群体进行现场体验,形成群体认同。

不同性别、年龄、教育程度消费者炫耀性消费存在差异性,企业要有针对性地选择目标群体开展营销活动,并建立消费者数据库,根据消费者的信用状况提供相应的信贷优惠,刺激消费者的潜在需求。

(三)研究不足与展望

研究还存在一些不足之处。一是样本数量限制,本研究以合肥地区样本为研究对象,建议未来可进行跨区域研究,提高研究结论的普适性;二是对于炫耀性消费,由于理解差异,在问卷调查中,少数被试者可能会回避相关问题回答。因此,建议未来研究者结合使用一对一深度访谈方法进行调研;三是本研究对炫耀性消费的影响因素做了深入研究,但对结果变量的研究还未提及,未来研究者可探究炫耀性消费对幸福感、满意度等结果变量的影响。

[1]邹广文.警惕炫耀性消费带来的文化迷失[N].光明日报.2014—04—03.http://www.chinanewscom/sh/2014/04—03/6024583.shtml

[2]徐贲.高调慈善是一种炫耀性消费[EB/OL].南方都市报.2014—07—03.http://news.ifeng.com/a/20140703/41000299_0.shtml.

[3]贝恩 公司.2014年中 国奢 侈品 市场研 究报 告[R].2015.

[4]Johnson A S,Rae J,Mixter C W.Review of the Sociological Theory of Capital[J].Political Science Quarterly,1907,162—164.

[5]Veblen T.The Preconceptions of Economic Science [J].The Quarterly Journal of Economics,1899,13(2):121—150.

[6]Bonar J,Rae J,Mixter C W.Review of the Sociological Theory of Capital,Being a Complete Reprint of the New Principles of Political Economy,1834[J].The Economic Journal,1906,97—103.

[7]Belk R W.Possessions and the Extended Self[J].Journal of Consumer Research,1988,15(2):139—168.

[8]O'cass A,Mcewen H.Exploring Consumer Status and Conspicuous Consumption[J].Journal of Consumer Behavior,2004,4(1):25—39.

[9]戚译,李文娟.自我概念归因与炫耀性消费行为关系的实证研究[J].技术经济,2009,28(4):118—122.

[10]杨淑萍.炫耀性消费对中学生自我认同的影响研究[J].教育科学,2014,30(2):75—80.

[11]丁登明.面子观对本土消费者的炫耀性消费行为的影响研究[D].广州:华南理工大学,2014.

[12]姚登权.炫耀性消费的社会本质[J].湖南师范大学社会科学学报,2010(6):82—85.

[13]邓晓辉,戴俐秋.炫耀性消费理论及其最新进展[J].外国经济与管理,2005,27(4):2—9.

[14]姜岩.炫耀性消费的三维动机结构——基于独生代消费者的探索性研究[J].华东经济管理,2009,23(4):119—124+147.

[15]朱海燕,宋志一,林磊.炫耀性消费的自我提升作用及其自尊差异[C]//心理学与创新能力提升——第十六届全国心理学学术会议论文集,2013.

[16]李红梅.炫耀性消费的生态批判[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2014,27(6):1114—1118.

[17]郑玉香,沈洁.身份焦虑视角下的炫耀性消费动因分析[J].商业时代,2011(8):22—23.

[18]Chung E,Eischer E.When Conspicuous Consumption Becomes Inconspicuous:The Case of The Migrant Hong Kong Consumers[J].Journal of Consumer Marketing,2001,18(6):474—487.

[19]Kofi C K,Erik H,Nikolai R.Conspicuous Consumption and Race[J].The Quarterly Journal of E-conomics,2009,124(2):425—467.

[20]郑玉香,袁少锋,高英.基于SMC的炫耀性消费行为影响因素实证研究[J].经济经纬,2008,49(2):136—139.

[21]Kaus W.Conspicuous Consumption and“Race”:Evidence from South Africa[J].Journal of Development Economics,2013,100(1):63—73.

[22]张薇.参照群体对农村大学生炫耀性消费影响研究[J].经济研究导刊,2014(6):123—124.

[23]Bagwell L S,Bernheim B D.Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption[J].The A-merican Economic Review,1996,86(3):349—373.

[24]Corneo G,Jeanne O.Snobs,Bandwagons,and the Origin of Social Customs in Consumer Behavior[J].Journal of Economic Behavior and Organization,1997,32(3):333—347.

[25]Corneo G,Jeanne O.Conspicuous Consumption,Snobbism and Conformism[J].Journal of Public E-conomics,1997,66(1):55—71.

[26]Vigneron E,Johnson L.A Review and a Conceptual Eramework of Prestige—Seeking Consumer Behavior[J].Academy of Marketing Science Review,1999,1(1):1—15.

[27]袁少锋,郑毓煌,李宝库.我能买来爱吗——配偶吸引目标对女性炫耀性消费倾向的影响[J].营销科学学报,2013,9(2):39—55.

[28]金晓彤,崔宏静.新生代农民工社会认同建构与炫耀性消费的悖反性思考[J].社会科学研究,2013(4):104—110.

[29]Balch G I.Eocus Group Design and Group Dynamics:Lessons from Deaf and Hard of Hearing Participants[J].American Journal of Evaluation,1999,20(2):265—277.

[30]申卫星,张国荣,徐明.利克特量表——五分量表与七分量表在服务质量定量测量中的比较研究[C]//首届亚洲质量网大会暨第17届亚洲质量研讨会——首届中国质量学术论坛论,2003.

[31]Ting—toomey S,Kurogi A.Eacework Competence in Intercultural Conflict:An Updated Eace—Negotiation Theory[J].International Journal of Intercultural Relations,1998,22(2):187—225.

[32]王宁.消费与认同——对消费社会学的一个分析框架的探索[J].社会学研究,2001(1):4—14.

[33]Ettenson R.Brand Name and Country of Origin Effects in the Emerging Market Economies of Russia,Poland and Hungary[J].International Marketing Review,1993,10(5):14—36.

[34]贾鹤,王永贵,刘佳媛,等.参照群体对消费决策影响研究述评[J].外国经济与管理,2008,30(6):51—58.

[35]Soligo R,Erank R H.Choosing the Right Pond:Human Behavior and the Quest for Status[J].Southern Economic Journal,1986,53(2):554.

[36]赵国栋.炫耀性消费的功能分析[J].消费导刊,2009(4):1.

An Experimental Research on Influencing Factors of Conspicuous Consumption in China's Situation

ZHANG Sheng-liang,TAO Neng-ming

(School of Management,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China)

Through the literature research,depth interviews and questionnaire surveys,22 factors of conspicuous consumption in China's situation are elicited;then these factors are grouped into 7 categories according to the exploratory and confirmatory factor analysis;Through regression analysis,we find that the 7 categories could be ordered in descending as follows:face consciousness,approval seeking,reveal social value,material comforts,product symbolism,country of brand and reference groups.Independent sample T test results show that consumers'gender,age and education level have a significant influence on influencing factors of conspicuous consumption.

conspicuous consumption;face consciousness;approval seeking;reveal social value

E014.5

A

1005—1007(2015)04—0060—11

责任编辑 杨萍

2015-01-06

国家自然科学基金面上项目(70872101);国家自然科学基金重大合作研究项目(71110107024)。

张圣亮,男,中国科学技术大学管理学院副教授,MBA中心主任,主要从事市场营销、服务营销研究;陶能明,男,中国科学技术大学管理学院硕士生,主要从事市场营销、服务营销研究。