可溶岩区长隧洞工程地质问题研究与分析

季 旭

(辽宁省水利水电勘测设计研究院,辽宁 沈阳 110003)

引 言

在辽宁省某输水工程4-6隧洞段(桩号176+382~193+498),其3#主洞下游侧洞段穿越地层岩性为蓟县系雾迷山组燧石条带白云质灰岩、侏罗系髫髻山组砂砾岩,其中白云质灰岩属可溶岩;且自桩号187+488开始溶蚀风化较重,洞室围岩以红褐色粘土夹弱风化块石为主,呈板状、块状,块径在0.2~0.8m不等,块石与粘土分布不均,洞壁呈干燥状,局部略见少量滴渗水。由于该隧洞段上述复杂地质条件,在隧洞钻孔爆破法施工过程中,仅采用少量的掏槽孔装药。其余采用机械开挖,但超欠挖极难控制,加上开挖过程中时常伴随着塌方,存在严重安全隐患,致使施工进度缓慢。针对上述原因,本文在3#主洞下游桩号187+488~188+430段进行补充勘察的基础上,深入研究了该段可溶岩地层的主要工程地质问题,并分析阐明了其形成原因。

1 基本地质条件

本隧洞段为无压隧洞,断面为马蹄形,成洞洞径6.0m,隧洞采用钻孔爆破法施工,进、出口同时开挖,并设有5条支洞。洞室地表为浅U形沟谷,宽约600m,洞室埋深60~106m。沟内河道宽约5~15m。洞室穿越岩性为侏罗系髫髻山组(J2t)砂砾岩、雾迷山组(Jxw)燧石条带白云质灰岩等。

根据1∶20万区域地质资料表明,该段发育下平房子 ~羊草沟区域断裂 hf87,张扭性,产状NE21°NW∠50°,断裂带宽30~70m,发育长度>23km,与洞轴线相交于桩号187+620,呈86°夹角,上部被第四系覆盖,厚约2~36m。

区内地下水类型主要分为:孔隙潜水、基岩裂隙水、岩溶裂隙水。勘察期间为枯水期,本区地表水干涸,地下孔隙潜水埋深1.6m左右。根据已开挖洞室揭露,溶蚀裂隙、溶蚀孔洞中多有粘土充填,充填密实,且胶结良好,不具备较大量地下水赋存条件。因此,推断区内岩溶裂隙水不发育,以基岩裂隙水为主。

2 勘察布置

为进一步查明强烈溶蚀风化带的分布范围和区域断裂及两组地层界线在洞室范围的具体分布位置,以及对洞室围岩的影响;同时,查明岩性接触带部位的水文地质地质条件,并对洞室可能存在的工程地质问题进行合理评价。故在本区域进行有效的勘查布置。

据区域资料表明,该段发育较大规模断裂构造,分布可溶岩地层。因此,前期勘察已对该段较为重视,共布置6个钻孔。其中侏罗系髫髻山组地层布置钻孔2个、蓟县系雾迷山组地层布置钻孔4个。由于蓟县系雾迷山组地层两个钻孔FBK20、FBK51,钻孔提示以巨块石夹泥为主,漏水严重钻探难度大,故未穿越洞室。考虑前期勘察钻探实际情况,本次首先采用可控源变频大地测量EH-4的方法,对该段进行物探测试;结合前期勘察及本次物探成果,有针对性的布置钻孔1个;以便复核物探测试成果的精度,并查明蓟县系雾迷山组与侏罗系髫髻山组的接触界线。

3 EH-4方法应用及成果解析

3.1 应用方法与技术

本次物探采用的可控源变频大地电磁测量EH-4,又称StrataGem MT。主要设备:EH-4大地电磁测深(MT)仪、动态GPS-RTK(发射频率从500Hz~100kHz),反馈式高灵敏度低噪音磁棒和特制的电极(分别接收X、Y两个方向的磁场和电场),18位高分辨率多通道全功能数据采集、处理一体机。

在测点距以大地电磁法曲线不失去连续性原则下,根据野外实际情况主测线采用10m、20m点距和极距不等,各测点首尾相连张量探测。在地形变化较大段,进行必要的地形改正,电极距采用水平距相等测量,且X、Y两个方向的磁棒保持水平;同时,磁棒的方向偏差小于5°。

EH-4勘探野外工作布置连结见图1。

图1 EH-4勘探野外工作布置连结图

3.2 资料解译方法

EH-4通过发射和接收地面电磁波来达到电阻率或电导率的测深。连续的测深点阵组成地下二维电阻率剖面。

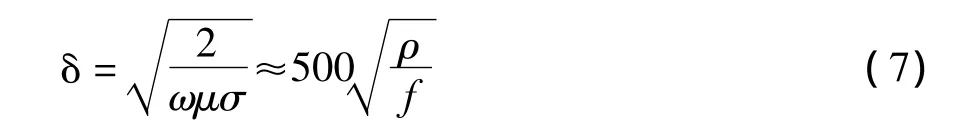

根据电磁波传播理论、亥姆霍兹方程:

式中f是频率,ρ是电阻率,μ是磁导率。上式可用于确定大地的电阻率:

式中ρ的单位是Ω·m,E的单位是mv/km,H的单位是nT。

对于水平分层大地,此表达式不再适用,但用它计算得到的电阻率将随频率改变而变化,因为大地的穿透深度或趋肤深度与频率有关。

式中δ的单位是m。由此式计算得到的电阻率称视电阻率。在一个宽频带上测量E和H,并由此计算出视电阻率和相位,可确定地下构造。

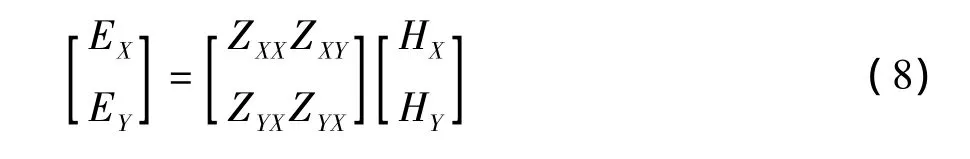

对于一般的不均匀大地,阻抗是空间坐标的函数,完整的描述应当是含有四个元素的张量,每个元素与场的正交分量有关:

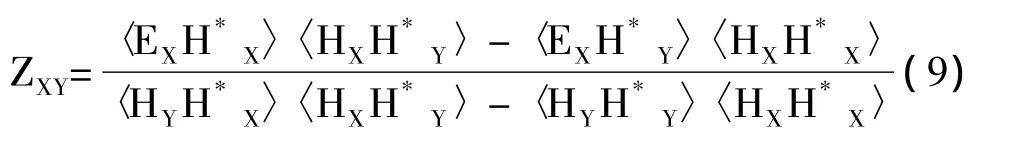

要确定四个阻抗元素,需要几个极化不同的磁场。例如,振幅相位和极化固定不变的单一正弦形式的电场和磁场波列,就不能用于计算这四个未知数。通常要用四个场分量的自功率谱或互功率谱来计算阻抗,例如,Zxy计算出来的解是:

在上述方程中,Z的解受到磁场极化的很大影响,如果在用于计算功率谱的频率区间内磁场极化固定不变,那么Hx和Hy的相关度接近1,Z的解将很不稳定。通过计算,确定Zxy和Zyx之中的某个元素反映平行于走向的电场的阻抗,这个角度便能反映地质构造的走向。

在实时处理的过程中,根据每个测点给出的视电阻率、相位、相关度及振幅曲线,进行数据质量的实时分析。对于一些不可靠的数据可以从曲线中剔除,然后继续测量,或者整条曲线的数据质量太差,采取措施后实施重复测量。在完成整条测线的连续观测后,可在现场采用EMAP法(该法可以有效地消除静态效应)给出拟二维反演解译结果的灰度图。后续数据的处理包括两方面内容:(1)在主机上对野外数据进行相关系数、滤波系数的调整或对时序资料(Y或V文件)进行逐个挑选或剔除等重新处理;尽量降低影响因素,突出有用异常,达到实用目的。(2)在上述工作的基础上,将最终处理后的结果文件(Z或W)拷贝到PC机上,做进一步解译及二维反演处理,进行彩色成图等。此图可清晰地反映出所测各断面电性变化,根据不同岩性的物理特征和它形成的电性分布情况,可直观、定性定量地划分出岩层及构造等地质形态。

3.3 EH-4测试成果解析

本次187+380~188+430段EH4大地电磁法测试轴线电阻率剖面见图2。

图2 轴线电阻率剖面

参考前期资料,本次物探初步推断桩号187+380~188+430段隧洞岩体大部分破碎,只有少量区段较完整,具体分析如下:

桩号187+550处呈低阻(ρs<400Ω·m)异常反映,解译推断为hf87构造异常带,沿洞轴线影响范围约230m(桩号187+478~187+708)。

桩号187+808处呈低阻(ρs=100~400Ω·m)异常反映,解译推断为f1构造异常带,沿洞轴线影响范围约40m(桩号187+790~187+830)。

桩号188+177处呈低阻(ρs<150Ω·m)异常反映,解译推断为f2构造异常带,沿洞轴线影响范围约80m(桩号188+118~188+198)。

桩号187+950处呈低阻(ρs<150Ω·m)异常反映,结合前期勘察资料成果推测,该处为白云质灰岩与砂砾岩岩性接触带,两种地层岩性为断层接触关系,因此,该部位呈低阻异常反映。桩号187+922~187+987范围内,电阻率小于100Ω·m,推测分析该段为构造影响带,带内可能含水。

桩号188+402~188+430段、188+118~188+198段,电阻率小于150Ω·m,明显偏低,推测分析为岩体破碎,破碎带内含水。

4 主要成果及工程地质评价

4.1 勘察主要结论

4.1.1 岩体风化评价

本段洞室开挖揭露的雾迷山组白云质灰岩为碳酸盐,风化特性与侏罗系髫髻山组沉积的砂砾岩不同。按岩性不同风化分为:溶蚀风化、物理风化。

(1)溶蚀风化

本段洞室雾迷山组岩体按溶蚀风化特点可分为两类:

强烈溶蚀风化:洞室围岩多由粘土夹块石组成,块石多为微风化~新鲜岩,呈板状、块状、巨块状,岩块断口色泽新鲜,敲击声清脆。主要分布洞室桩号为187+488~187+840。

裂隙性溶蚀风化(上带):洞室围岩完整性较好,岩石强度较高,局部可见溶蚀裂隙,但发育宽度有限,仅几厘米至十几厘米,裂隙间局部夹粘土。偶见较小溶洞,但多有粘土充填。主要分布洞室桩号为187+840~187+950。

(2)物理风化

洞室穿越侏罗系髫髻山组岩体段埋深多在60m左右,除岩性接触带部位,岩体多呈弱风化,岩石表面或裂隙大部分变色,断口色泽较新鲜,岩石原始组织结构清楚完整,但大多数裂隙已风化,锤击哑声~较清脆。

4.1.2 岩体物理力学性质

在各阶段钻孔中取弱风化岩进行了室内岩块物理力学性质试验(见表1)。

4.2 主要工程地质问题及评价

通过EH-4物探测试解译结合钻探成果分析,本段可溶岩地层主要存在洞室围岩稳定、洞室涌水两问题:

(1)洞室围岩稳定问题

蓟县系雾迷山组岩体洞段受区域构造hf87及溶蚀风化影响较重,影响带内岩体溶蚀裂隙、溶洞较发育,多由粘土充填,局部由粘土包夹块石,由于粘土胶结能力有限,施工过程中极易发生塌方,建议对该部位岩体及时进行刚性支护,并结合采取超前支护措施,应特别注意加强对洞室的变形监测工作。

表1 岩石物理力学参数试验成果表

根据钻孔揭露两组岩体为不整合接触,接触面走向与洞室交角较大,但倾角较缓,对洞室影响范围较长,接触带内岩体较破碎~破碎,风化蚀变作用较强,岩石强度较低,洞室围岩不稳定,自稳时间较短。开挖过程中极易产生塌方、片帮等现象。建议开挖过程中严格控制循环进尺,采取短进尺、弱爆破的开挖方式,并及时进行刚性支护,如有必要应适当采取超前支护措施。

(2)洞室涌水问题

本段洞室蓟县系雾迷山组白云质灰岩属可溶岩,钻孔揭露有不同程度的溶蚀现象,洞室开挖过程中可能存在溶岩裂隙水,但根据已开挖洞室段的水文地质特征推测出水量不会太大,多以滴、渗水水为主;侏罗系髫髻山组砂砾岩为弱透水~中等透水,大部分洞段将以滴、渗水为主,局部呈线流状出水。

桩号187+950~187+996段穿越岩性接触带,两岩性间为不整合接触,且接触带位于沟谷内,容易与浅层第四系孔隙潜水或地表水形成水力联系,接触带岩体破碎为地下水储存和运移提供有利条件,随洞室开挖至该部位时有可能发生涌水。建议提前准备抽排水设备,施工过程中可采用超前钻探、循环探孔的方式预知前方围岩的地下水变化情况,如遇水量变大,应采用提前阻水措施,排除施工过程中的安全隐患,减小对当地居民生活用水及环境用水的影响。

5 实际揭露地质条件与对比

洞室开挖通过本段后,实际揭露可溶岩地层段工程地质条件与勘察推测基本一致,各阶段围岩类别统计详见表2。

表2 各阶段围岩类别统计及对比

6 可溶岩强烈溶蚀风化地层形成过程分析

本段隧洞穿越的粘性土夹块石地层桩号范围为187+488~187+973,段长485m,洞顶埋深在60~106m,上部覆盖层厚度在2~36m。一般来说,物理风化仅存在于岩体表层及构造带部位,该处洞室埋藏较深,因此,可以否定是由于物理风化造成该种地质现象的可能。本地区局部分布着可溶岩地层,但从以往的地质测绘及地下工程施工来看,岩溶地貌并不发育,仅局部地表可见发育宽度在3m之内的溶蚀裂隙,由红褐色粘性土充填。

综合分析推测,在较早时期该处基岩裸露或覆盖层较薄,沟谷内地表水发育,由于地表水对碳酸盐岩的作用,该处溶蚀风化作用较强,并在地表形成较厚的岩溶堆积物,主要以蚀余红土为主,其中夹杂着尚未被溶蚀的白云质灰岩角砾。而地下水沿节理、层理等不同性质的通道下渗,在地下岩体中也形成一些溶洞、溶蚀裂隙,经过张性构造运动,该处地表发生塌陷,上部的岩溶堆积物塌落并重新堆积,因此,由于溶蚀风化及区域断裂构造的综合作用,造成了该种特殊地质现象。

7 结论

辽宁地区可溶岩分布较少,水利水电工程特别是长隧洞施工,涉及类似工程区的项目亦较少,可借鉴经验不多,本文借助可控源变频大地测量EH-4技术,对区段工程地质问题进行了深入研究和分析,在辽宁地区可溶岩区长隧洞地质勘察方面积累了经验。