高职急救护理专业方向院校合作人才培养的实践

邓 辉,左凤林,向燕卿

(重庆三峡医药高等专科学校 护理系,重庆 404120)

高职急救护理专业方向院校合作人才培养的实践

邓 辉,左凤林,向燕卿

(重庆三峡医药高等专科学校 护理系,重庆 404120)

目的探索高职急救护理专业方向人才培养方式,以提高学生的专业水平和就业能力。方法研究对象是我校2010级和2011级高职急救护理专业方向三年制学生,借助“三峡医药卫生职业教育理事会”平台,采用院校合作方式进行培养。通过学生评教、带教老师评价、行业评价等方法,评价分析院校合作方式培养高职急救护理专业方向人才的效果。结果2011级学生对急救护理专业方向课程的校内任课教师教学态度、教学素养、教学内容、教学艺术的评价均高于2010级学生(P<0.05);急诊科、ICU护士长对83例试验组护生可持续发展能力评价认为49%护生为优秀,51%为良好;对照组护生全国护士执业资格考试通过率94.2%,专业对口就业率85.7%,试验组护生全国护士执业资格考试通过率100%,专业对口就业率97.7%。结论院校合作培养促进了护生专业水平和可持续能力发展,提高了教学质量,有利于提升专兼职教师教学水平,护生对教学满意度高,也有助于提高临床护理质量。

学生;护理;急救;人才培养;合作

随着医疗技术的发展、医学分科的不断细化,世界护理进入了一个加速专业化发展的阶段,而近年自然灾害频发和突发公共卫生事件不断增多,需大力培养一批高级急救护理人员。《中国护理事业发展规划纲要(2005—2010年)》[1]明确提出:急诊急救护士是要重点培训的专科护士,《中国护理事业发展规划纲要(2011—2015年)》[2]要求规范落实专科护理岗位培训制度,并指出“护理教育应更加贴近患者、贴近临床、贴近社会”。但我国对急救专科护士培养尚在起步阶段,现主要是以在职教育为主。我校在充分调研的基础上,根据市场需求,于2010年起设置高职急救护理专业方向。为了提高急救护理人才培养的质量,护理系借助我校已成立的由政府主导,以重庆市委、卫生局、重庆市教育委员会等政府职能部门,重庆市医药卫生行业学会及周边103家医疗机构等多方组成的 “三峡医药卫生职业教育理事会”(以下简称“理事会”)为平台,积极探索高职急救护理专业方向人才的院校合作培养方式,经过近几年的探索与实践取得了一定的成效,现介绍如下。

1 研究对象

整群抽取我校2010级高职急救护理专业方向35名学生组成的自然班为对照组,2011级高职急救护理专业方向52名学生组成的自然班为试验组。两组学生均为高考全日制统招生,学生入学后,根据学生的兴趣和专业特长,自愿报名,系部组织统一遴选,主要从身体素质、综合素质2个方面综合选拔。2组学生年龄、高考成绩、第1学年课程平均成绩经统计学分析2组差异无统计学意义,具有可比性。

2 方法

2.1 试验组培养方式

2.1.1 遴选合作教学医院 从“理事会”成员的60家医院中选择离学校较近,且具备良好急救医疗设备和师资的4家医院为急救护理方向人才培养的合作教学医院。院校共同遴选兼职教师,签订合作协议,明确双方的责任和义务。

2.1.2 共同确定培养目标 与医院合作共同开展专业调研,根据急救护士应具备的职业能力及职业岗位(岗位群)人才需求标准,制定了高职急救护理专业方向人才培养方案,确定了培养目标:培养能适应市场经济需要的德、智、体、美全面发展,具有较高素质和能力,具备基础医学、护理学和急救护理等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在我国各级各类医疗卫生机构及医院从事急诊急救、灾害救护、ICU等相应工作的高级实用型护理人才。

2.1.3 优化课程体系 系部聘请急危重症临床专家与专任教师、合作教学医院兼职教师共同分析急救护理岗位能力需具备的知识、能力和素质要求,确定了课程设计总体思路为“前期相同,后期分化”的原则,即第一学年与普通护理专业课程设置完全一样;第二年专业分化,学习普通护理专业课程的同时学习专业方向主干课程。构建了由通识教育课程模块、专业基础课程模块、专业主课程模块和专业方向课程模块组成的课程体系。

根据整体化原则,以我市急诊急救和ICU专科护士的培训课程设置为依据,突出专业领域、新技术及相关能力,调整教学计划,共同探讨具体教学内容以及每一部分内容所属最佳模块、讲授时机和授课方式等,确定了专业方向课程由急救护理、重症监护、灾害护理和急救护理相关操作技能4大部分组成。

以往我校急救护理涉及的课程门类较多、教学内容、实训内容有较多的重合,导致学生重复学习,而高职护理教育学制短,学习任务重,因此,整合优化教学内容避免时间及教学资源浪费尤为重要。按照急救护理专业方向人才培养目标,以“实用、够用”为原则,将成人护理、急救护理共有的急危重症患者的营养支持内容整合到急救护理模块;将原来在专业主课程中学习的洗胃术、吸痰术、血糖测定整合到急救护理相关操作技能模块,原课程均不再讲授这部分内容;将专业主课程中常见急危重症患者的护理、休克、创伤等调整到大二上学期,同时这些内容也属于专业方向课程急救护理模块的学习内容,但为了培养学生的临床思维能力同时避免理论知识的重复讲解[3],针对这些教学内容收集临床真实急救案例,然后由专任教师将真实病例设计为急救护理教学综合情景案例,以这些综合案例为载体,在大二下学期采用情景模拟方式进行实训授课等。

通过优化整合,使教学内容互通互补、有利于学生系统学习急危重症护理知识和实践技能,达到提高急救护理人才培养质量,更好实现人才培养目标,同时课程内容与临床专科护士培训相衔接,为学生后续发展奠定基础[4]。

2.1.4 强化师资培养 由我系专任教师与合作教学医院共同遴选兼职教师组成教学团队。兼职教师承担专业方向课程约40%的授课任务,以实训课程教学为主。聘请急危重症临床一线护理专家定期到校开展专题讲座、听课、教学指导和实训指导。要求担任专业方向课程专任教师,每年不少于2个月到附属医院或合作教学医院急诊科和ICU参加临床实践。选送担任专业方向课程专任教师1名到国内知名护理学院学习;2名教师在职攻读四川大学—香港理工大学灾害护理理学硕士学位;选送1名老师到加拿大汉博学院学习重症监护;多次选派优秀兼职教师与专任教师到国家级示范院校和三级甲等医院考查学习。专、兼职教师一对一对接,并互相随堂听课,每2周组织专、兼职教师一次集体备课。专兼职教师共同全程参与课程建设与专业建设,共同承担科研教改项目。为了提高兼职教师的教学能力,以“理事会”为平台,组织兼职教师试讲、说课比赛、讲课竞赛和急救技能操作竞赛等,学校老师不定期到医院进行教学方法和各种教学记录及教学文件书写的培训。

2.1.5 共同编写教材 在专业调研基础上,经过专任教师和兼职教师讨论分析,共同完成了课程标准的制订和教材的编写。先后编写了以实训项目与护理岗位工作任务一致、能指导学生自主学习,主要用于单项专业技能训练的《急救护理实训指导》、《基础护理实训指导》、《常用社区护理技术》和以护理程序为框架,培养学生临床思维能力,主要用于综合情景急救训练的《临床情景案例》等校本教材。

2.1.6 共建共管专业方向校内外实训基地 借我校示范院校建设之机,依托理事会,搭建了校院合作全方位、工学结合深层次的共建共管专业方向实训实习教学平台。在建设过程中,专任教师与兼职老师全程参与、共同讨论,按“模拟医院与护理工作流程”理念,实训室添置了网络版交互式急救系统、具有跟踪、反馈功能的录播系统、生理驱动高仿真模拟人(emergency care simulator,ECS) 等高仿真急救教学仪器设备;增建了院前急救实训区和模拟重症监护室,扩建了急救护理实训区,最大限度的实现了“仿真实训”。并利用录播系统录制制作一些微视频,供学生自学使用。依托“理事会”,不断完善校外实训实习基地,对原有实习基地进行优化调整,减少了急救条件较差不能满足急救护理专业方向实习要求的医院,新增4个实习条件较好的三级甲等医院。4所合作教学医院接受的见习教学质量稳步提高。

2.1.7 改革专业方向课程的教学方法 急救护理工作面对的患者病情重,变化快,且医疗纠纷多,在教学中积极开展角色扮演、项目导向、情景模拟、任务驱动等教学方法的探索,采用护理人文素质教育与专业课程教育全程递进融合;单项急救技能学习和多人配合综合急救的递进训练;从早期临床见习到后期顶岗实习的临床思维递进培养方式,突出培养护生 “职业情感、急救护理专业技能、临床思维能力”。

2.1.8 共同参与教学运行管理和质量评价 因一门课程常有数名教师轮流上课,兼职教师数量多,人员流动大,且兼职教师的主岗位仍在医院,有时会因为一些临时性工作任务改变计划,给排课、教学文件书写等带来一定困难。合作双方定期召开协调会.共同制订相应的教学管理及监督制度,确保教学秩序的正常运行。除常规的教学督导、师生座谈会、学生评教等教学质量评价反馈形式外,兼职教师还参与学生在校的技能考核、见习实习生的综合评价和分析。

2.1.9 共同搭建实习实训就业平台 第一、二学年每学期安排1周到合作教学医院见习,专任教师参与见习管理,兼职教师发挥行业优势,带领学生深入120急救中心、急诊科和ICU实地教学,学生见习后上交见习总结1份;第三学年是为期38周的临床顶岗实习,为了便于管理,实习分配主要安排在急救条件较好相对集中的实习基地。在急诊科、120急救中心以及重症监护病房等为主的科室实习20周,其他时间实习内外妇儿等科室。实习期间,医院和学校共同建立完善的带教、考核和评价体系,医院选派责任心强、专业技术好的护理人员担任一对一带教老师。学校实行校系两级管理制度,加强实习生巡查。学生毕业时,依托“理事会”,学校推荐,医院选拔,为学生提供就业平台。

2.2 对照组培养方式 对照组第一、二学年校内所有教学全部由我校专任教师承担;课程设置为普通护理基础上第二学年增加急危重症护理、灾害学、创伤护理、重症监护4门专业方向课程;采用传统授课方法,以讲授式为主;实习见习计划在普通护理实习计划上调整为:急诊科增加4周,内外妇儿各减少1周,其余均与普通护理相同。

2.3 评价方法 根据调查目的,本研究自行设计了学生对担任急救护理专业方向课程的校内任课教师团队教学满意度和ICU、急诊科护士长对急救护理方向护生可持续发展能力的2份调查问卷。调查时均由调查员发放问卷,采用统一指导语向被调查者阐述调查的目的、意义及填写方法,以无记名方式填写后现场收回。

2.3.1 学生教学满意度问卷调查 其内容包括被调查者的一般情况以及调查者对担任高职急救护理专业方向课程的校内任课教师的教学态度、教学素养、教学内容、教学方法和总体授课效果等,其中教学素养和教学内容各包含5个条目、教学态度包含4个条目、教学方法包含6个条目、总体授课效果包含1个条目共5个维度21个条目组成,每个条目评分标准分为“优、良、中、差”,各备选答案分别赋值 4、3、2、1 分。此问卷的内部一致性信度Cronbach’s α系数为0.807,内容效度经5位专家评定,CVI为0.912,具有较好的信度和效度。第4学期教学结束后进行调查。共发放问卷87份,回收87份,回收率100%,均为有效问卷。

2.3.2 急诊科、ICU护士长对急救护理方向护生可持续发展能力的问卷调查 本问卷为了了解急救护理方向护生可持续发展的能力,根据Likert量表设计了5个等级由承担了我校急救护理方向护生实习带教任务的所有实习基地的急诊科、ICU护士长对护生进行专业能力、社会能力、综合能力等的评价,此问卷Cronbach’s α系数为0.825。学生实习结束,急诊科、ICU护士长对曾在本科室实习过的我校急救护理专业方向学生进行评价。共发放问卷问卷87份,回收83份,回收率95%。

2.3.3 行业评价 将急救护理方向学生毕业前参加全国护士执业资格考试成绩,作为评价高职急救护理专业方向院校合作人才培养效果的客观指标。

2.3.4 教师访谈 对参与合作教学的专、兼职教师进行访谈,由其对合作教学模式进行评价。

2.4 统计学方法 数据经整理后用SPSS 13.0进行数据处理,两组间计量资料采用±S表示,并进行两独立样本t检验,检验水准α=0.05。

3 结果

3.1 学生评价结果

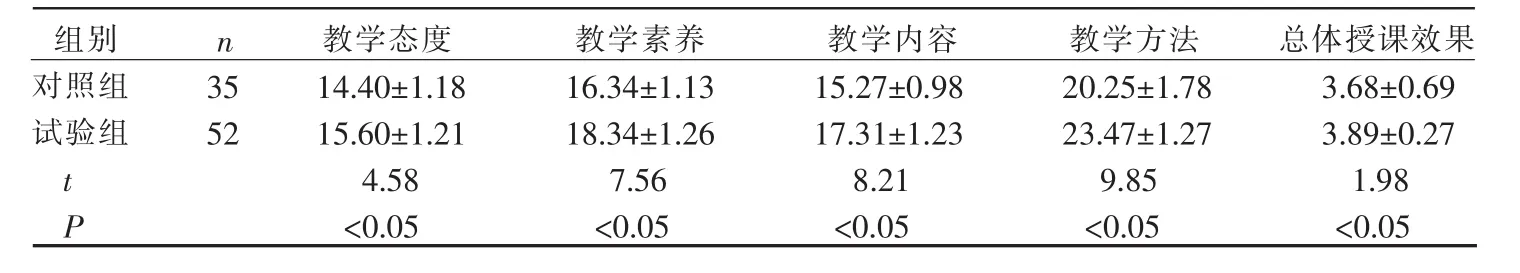

表1 两组学生教学满意度问卷调查评价比较(±S,分)

表1 两组学生教学满意度问卷调查评价比较(±S,分)

组别 n 教学态度 教学素养 教学内容 教学方法 总体授课效果对照组 35 14.40±1.18 16.34±1.13 15.27±0.98 20.25±1.78 3.68±0.69试验组 52 15.60±1.21 18.34±1.26 17.31±1.23 23.47±1.27 3.89±0.27 t 4.58 7.56 8.21 9.85 1.98 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

从表1可见,两组学生对教学满意度评价差异有统计学意义,实验组学生对院校合作的急救护理专业方向课程教学团队的教学满意度高。

3.2 护士长对学生评价结果

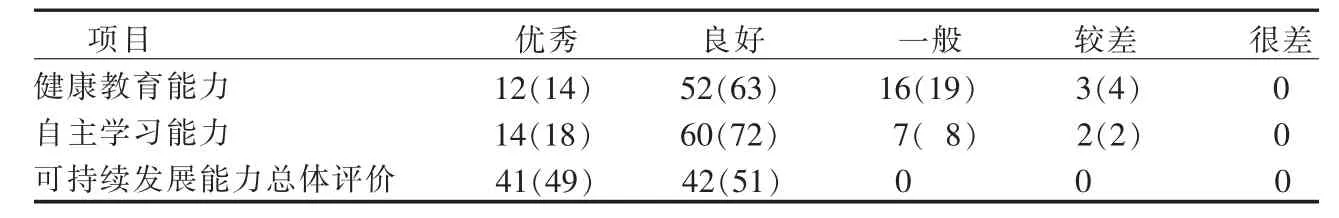

表2 急诊科、ICU护士长对83名观察组护生可持续发展能力评价(人数,%)

续表2

从表2可见:实习医院急诊科、ICU护士长认为院校合作培养的急救护理方向护生专业理论和专业技能掌握较好,具有较强的慎独精神,均具有较好的可持续发展能力,但法律意识还较淡薄和情绪管理能力较差。

3.3 行业评价结果 对照组护生全国护士执业资格考试通过率94.2%,专业对口就业率85.7%,试验组护生全国护士执业资格考试通过率100%,专业对口就业率97.7%。

4 讨论

4.1 院校合作人才培养提高教学质量,可以真正实现院校双赢 对参与合作教学的专、兼职教师进行访谈,均认为:由于有了临床专家及兼职教师的参与,教学质量标准与行业标准能更有机融合,急救护理专业方向人才培养目标定位更准确;课程设置、教学内容、实训基地建设更贴近临床岗位需求,真正有效地解决了教学与社会需求、临床脱节的问题;专任教师通过集体备课、互相随堂听课,有利于间接拓展获取更多急救专科新知识,也可帮助专任教师减轻教学任务,腾出更多时间从事教研教改和临床顶岗锻炼,提高自己的综合教学和科研能力[5]。合作教学也有助于兼职教师提高急救护理理论水平、规范操作技能、提升教学技巧和语言表达能力。从表1可见,试验组学生对有兼职教师参与的急救护理专业方向课程教学团队的教学满意度高,教学效果好。借助这样一支学校、医院深度融合的急救护理师资团队,加强与临床医院沟通,真正达到学校与临床无缝对接,为实现资源共享、优势互补创造有利条件[6],促进了高素质“双师型”教师队伍建设[7],一方面大大推动我校急救护理专业方向建设和改革,另一方面我校聘请的兼职教师均来自临床一线的骨干护士,兼职教师教学能力和专业水平的提升有助于提高临床护理质量[8],推动医院护理事业发展,真正实现院校“双赢”。

4.2 院校合作培养可以提高学生可持续发展能力 通过院校合作树立了基于工作过程和职业岗位分析的设计理念,共建校内仿真实训基地,开发应用急救护理综合情景案例及递进式的培养,让护生更深刻的感受急救护理职业场景,提高了学习主动性和学习效果[9]。从表2可见,实习医院急诊科、ICU护士长认为院校合作培养的急救护理方向护生均具有较好的可持续发展能力。试验组护生全国护士执业资格考试通过率100%,专业对口就业率97.7%,明显高于对照组。由此可见,院校合作培养既能扎实护生专业知识,保证学习效果,又能缩短岗位适应时间,提高学生的岗位针对性和就业率,提高了人才培养质量,有利于学生的后续发展[10]。

综上所述。院校合作是高职教育的有效形式[11]。由于急危重症救护的执业高风险,医疗纠纷也特别多[12],因此要求护生随时要有法律意识、风险意识,很强的情绪管理能力,从而保证医疗、护理安全。但从表2可见,我校急救护理专业方向护生的法律意识还较淡薄,情绪管理能力较差。在以后的课堂教学中可在深度院校合作基础上,通过增加临床医疗差错事故真实案例讲解、情景模拟设计添加医疗纠纷的环节以及在人文素质教育中注重情绪管理方法的引导等方法来进行改进。

[1]卫医发[2005]294号.中国护理事业发展规划纲要(2005~2010年)[J].中华护理杂志,2005,40(10):721-723.

[2]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.中国护理事业发展规划纲要 (2011~2015年)[EB/OL].(2012-01-06)[2013-06-15].http://www.moh.gov.cn.2012.

[3]薛 梅,陈荣秀.我国急危重症护士培训的研究进展与对策[J].中华护理教育,2012,9(10):470.

[4]唐永云,郝玉玲.急救与重症监护专业方向主干课程的建设与实践[J].护理学杂志,2014,29(10):79.

[5]李 理,陆 轶.高职高专院校“双师型”教师队伍建设[J].教育与职业,2014,36(12下):67.

[6]陈小燕.基于校企合作的“双师型”师资队伍建设新思路[J].中国大学教学,2010(1):74.

[7]王哲敏,张连辉,李国芳.院校合作对高职护生进行早期接触临床教育的做法与体会[J].护理学报,2011,18(11B):37.

[8]邓 辉,邓菲菲.校院合作模式下急救护理校内实训教学改革的效果评价[J].中华护理杂志,2013,48(10):903.

[9]邓 辉,左凤林,汪芝碧,等.客观结构化临床考试模式在急救护理学综合实训教学中的应用[J].护理学报,2009,16(2A):38.

[10]孙建玲,孙立明,林 秧,等.高职护理重症监护方向护理人才培养质量探析[J].中国实用护理杂志.2015,31(5):382.

[11]马如娅,董美蓉,李惠玲,等.高职护理专业院校合作人才培养方式的实践[J].中华护理杂志.2011,46(2):150-152.

[12]狄树亭.急救护理技术[M].武汉:华中科技大学出版社,2014:23-24.

G421

B

10.16460/j.issn1008-9969.2015.16.007

2015-03-19

重庆市高等教育教学改革研究2011年度重点项目(112105)

邓 辉(1973-),女,重庆云阳人,汉族,本科学历,副教授。

方玉桂]