周围神经缩窄术结合康复训练对痉挛型脑性瘫痪患儿运动功能的影响

马丰龄

河北唐山钢铁集团有限责任公司医院 唐山 063000

本次研究选取2010-12—2014-12在我院接受周围神经缩窄术结合康复训练的痉挛型瘫痪患儿60例,分析周围神经缩窄术结合康复训练对痉挛型脑性瘫痪患儿运动功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010-12—2014-12在我院接受周围神经缩窄术结合康复训练的痉挛型瘫痪患儿60例为观察组,男34例,女26例;年龄3~10岁,平均(6.35±1.78)岁。纳入标准[1]:(1)确诊为单纯痉挛型脑性瘫痪,年龄≥3岁;(2)肌张力改良Ashworth 分级≥Ⅱ级;(3)GMFCS 分级≥Ⅲ级;(4)自愿接受手术治疗且配合康复训练者。排除标准[2]:(1)表现以强直为主;(2)肌力差,运动功能不良;(3)合并不随意运动或共济失调;(4)术后未接受康复训练。选取同期在康复中心接受康复但未行周围神经缩窄术患儿60例为对照组,男33例,女27例,平均年龄(6.31±1.82)。2组患儿治疗前在性别、年龄、病情等无显著差异(P>0.05)。

1.2 实验方法 观察组采用周围神经缩窄术结合康复训练,对照组仅给予康复训练。手术治疗方法如下[3]:全麻后,根据缩窄神经选择合适的体位,确定切口位置,从而分离肌间隙暴露神经,在高倍显微镜下分离神经,并确定所支配的肌肉,根据肌肉的痉挛情况行神经缩窄,缩窄处使用医用膜包裹,缝合伤口。康复训练方法:由经验丰富的康复医师对患儿运动疗法、作业疗法、语言疗法等多方面的情况进行评估,并根据患儿具体情况选择合适的治疗项目进行康复训练,手术患儿在术后第2天立即进行康复训练,而对照组患儿则在入组后立即进行康复训练。观察治疗4周后2组疗效。

1.3 评价指标 GMFM88量表进行D 区(站立能区)、E 区(走、跑、跳能区)评分;Berg量表评分;MAS评分[4]。

1.4 统计学分析 运用SPSS 19.0进行统计学分析,采用t检验和卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

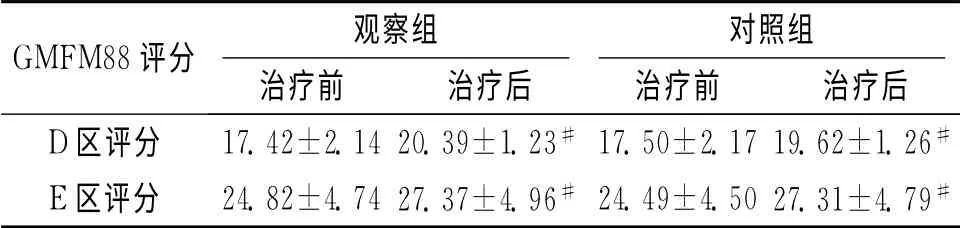

2.1 2组治疗前后GMFM88评分对比 治疗后2组D 区、E区评分均较治疗前明显改善(P<0.05),但组间无显著差异(P>0.05)。见表1。

表1 2组治疗前后GMFM88评分对比 (±s)

表1 2组治疗前后GMFM88评分对比 (±s)

注:与治疗前相比,#P<0.05;与对照组相比,*P<0.05

GMFM88评分观察组 对照组治疗前 治疗后 治疗前 治疗后D区评分 17.42±2.14 20.39±1.23# 17.50±2.17 19.62±1.26#E区评分 24.82±4.74 27.37±4.96# 24.49±4.50 27.31±4.79#

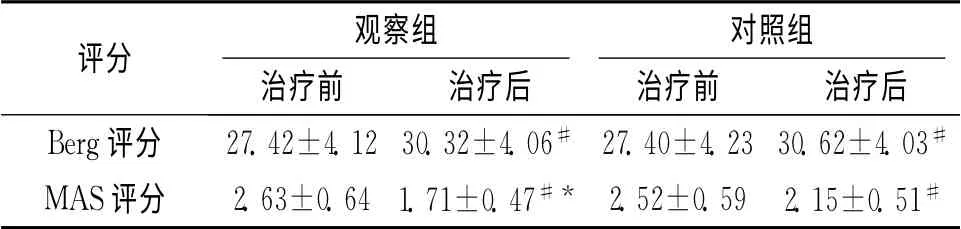

2.2 2组治疗前后Berg评分与MAS评分对比 2组治疗后Berg 评分与MAS 评分均较治疗前显著改善,观察组MAS评分改善更加明显(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后Berg评分与MAS评分对比 (±s)

表2 2组治疗前后Berg评分与MAS评分对比 (±s)

注:与治疗前相比,#P<0.05;与对照组相比,*P<0.05

评分观察组 对照组治疗前 治疗后 治疗前 治疗后Berg评分 27.42±4.12 30.32±4.06# 27.40±4.23 30.62±4.03#MAS评分 2.63±0.64 1.71±0.47#* 2.52±0.59 2.15±0.51#

3 讨论

痉挛型脑性瘫痪是由于患儿脑部及椎体通路的损伤,导致肌张力及牵张反射异常增高,最终影响患儿的运动功能[5]。抗痉挛药物或肉毒素等药物治疗、手法牵拉及手术治疗是目前临床治疗痉挛型脑性瘫痪的主要方式,但研究表明,手法牵拉在应用时受限相对较多,不适用于痉挛情况较重的患者[6]。同时,单独的肉毒素注射有时也难以对年龄较大患儿产生较明显的临床效果。目前,神经外科治疗已逐步应用于痉挛型脑性瘫痪,研究表明,周围神经手术方式对解除和缓解痉挛状态有较明显效果,有望在未来治疗中占据主导地位[7]。

周围神经缩窄术是近年来的新型手术方式,通过减少痉挛肌肉所属运动神经纤维的数量,从而起到控制痉挛的作用,但又不会明显影响所支配肌肉的原有运动功能,手术创伤及并发症均相对较少[8]。在肢体近端神经束间吻合及分支相对较多,而远端神经纤维则相对单一,对于术中打开神经外膜后的神经束分离,足以分清运动束及感觉束[9]。目前研究热点在于运动束及感觉束究竟选择何种神经束对于患者有更好的疗效,研究表明,术中切断理论分析可行的神经束后,临床效果并不理想,痉挛复发和术后疼痛等并发症均有发生[10]。本次研究中,主张对阈值相对较低的神经束进行切断,术后效果相对更好。

由于周围神经缩窄术自身的手术特点对患者肌张力存在一定影响,在测试患者功能提高时可能会存在些许误差,所以对患者进行术后一段时间的跟踪调查十分重要[11]。本次研究表明,观察组患者在降低肌张力方面效果更加显著。同时,观察组在站立、走、跑等功能区及平衡能力的得分高,表明周围神经缩窄术及康复训练对改善患者站立、走、跑跳等粗大运动能力恢复相对较好,与相关研究结果相符[12]。

[1]李南玲,张雁,吴卫红,等.针刺对痉挛型脑性瘫痪患儿运动功能的影响[J].中国康复理论与实践,2014,20(7):679-680.

[2]卢晓妹,吴德,唐久来,等.按摩疗法对痉挛型脑性瘫痪患儿运动功能动态变化的影响[J].实用儿科临床杂志,2010,25(5):354-356.

[3]汤健,徐怡,张跃,等.针刺对痉挛型脑性瘫痪运动功能及视觉诱发电位的影响[J].实用医学杂志,2014,30(6):973-976.

[4]吴可晚,陈为民,陈德松,等.超声检查在桡神经自发性多段缩窄病变中的应用[J].中华手外科杂志,2010,26(5):261-263.

[5]王志娇,肖农.A 型肉毒毒素用于治疗痉挛型脑性瘫痪的临床研究[J].中国康复医学杂志,2011,26(4):313-318.

[6]Schweizer K,Brunner R,Romkes J,et al.Upper body movements in children with hemiplegic cerebral palsy walking with and without an ankle-foot orthosis[J].Clinical biomechanics,2014,29(4):387-394.

[7]王媛.痉挛型脑性瘫痪患儿下肢H 反射变化及其评价肢体痉挛的可靠性[J].实用儿科临床杂志,2012,27(11):866-867.

[8]解清云,侯梅,赵建慧,等.核心稳定训练对痉挛型脑性瘫痪患儿运动功能的影响[J].中国康复医学杂志,2014,29(6):528-532;556.

[9]朱慧军,王秋来,贾滋欣,等.康复训练结合电子生物反馈疗法治疗痉挛型脑性瘫痪的随机对照研究[J].中国全科医学,2013,16(6):689-690;694.

[10]Park N,Lee J,Sung KH,et al.Design and Validation of Automated Femoral Bone Morphology Measurements in Cerebral Palsy[J].J Digit Imaging,2014,27(2):262-269.

[11]史艳,王飞,李跃峰,等.康复训练结合家庭康复指导对痉挛型脑性瘫痪患儿的效果[J].中国康复理论与实践,2014,20(5):420-422.

[12]王立苹,吴青伟,孙奇峰,等.痉挛型脑性瘫痪患儿下肢内收肌肌紧张过度的针刺疗效[J].中国康复理论与实践,2014,20(1):73-75 .