水土

水土

没有故乡的人是不幸的,有故乡而又不幸遭遇人为的失去,是一种双重的不幸。而所谓故乡,早就不是一成不变抑或面目全非的风物,那应该是某种属于心灵的特质。

大山里的河流与平原上的河流有着截然不同的流态,前者如轰轰烈烈的爱恋,在彼此的撕扯中读懂相依,后者是平平淡淡的相守,在几乎漫无边际的慵懒中见出长久。到底是热烈些好还是平淡些好,似乎没有答案,也没有寻找答案的必要。

河流如人,不同的河流有着各自不同的宿命,这种宿命来自于大自然的造化,也来自于他所养育的子民。跟三峡库区内长江的其它支流一样,大宁河的宿命无论如何也逃不过长江三峡的影响。这次回到大宁河离第一次来已相距二十余年,第一次是几个穷学生的夏季旅行,而这次是为纪录片《小河的故事》做前期的田野调查。二十多年过去,三峡工程已经由一纸提案变成实实在在的雄伟大坝、高峡平湖,而三峡工程对整个库区的影响早就超越了高峡平湖的范围。

对土地的依恋弱了

水涨上来,似乎是要跟人更加亲近,事实上却恰恰相反,三峡库区175米水位线以下的人、村庄和城市都要搬离,没有搬离的,也因为涨水带来的变化改变着原来的生活方式。

我今天要寻访的地方是大宁河边的双龙镇。双龙镇既不是大宁河景区的旅游景点,似乎也没有什么特别的东西引人注意,而正是这个小镇的普通,才让我有了想去看看的愿望。

在巫山县城的古城码头等候去双龙镇的班船,班船发船的时间还早,趸船上已经零零散散有了一些候船的人,我趁着这点空闲跟码头上的“摩的哥”聊天。在巫山县城,用摩托车载客的职业——摩的哥——是一支庞大的队伍,在本来就逼仄、拥挤的山城街道,这支队伍成为县城交通安全很大的隐患,县里整顿了多次,收效甚微。然而摩的哥有他们的苦处。他们抱怨现在的工作不好找,找到的工资又不高,而家里孩子上学、人情往来等等都需要不菲的开支,他们只好出来跑“摩的”,而“摩的”生意也并非管理者觉得的那样好。我提议给“摩的哥”们拍张照片,他们很爽快地答应了,还约好等我回来的时候坐他们的“摩的”。

从巫山县古城码头到双龙镇水上距离大约三十多公里,如果乘坐慢船大约需要一小时,快艇则只需要二十多分钟。

双龙镇的安静让我很意外,简简单单的一条百米左右的街道几乎就是小镇的全部,我的到来似乎引起了街道上所有人的注意。街道上老人居多,偶尔有几个刚放学的小学生嬉闹着跑过。

路过一家农具五金店,大概是顾客稀少,老板娘模样的人在店门口扎着十字绣。老板娘告诉我,镇上的青壮年大多数出去打工了,留在镇上的不是老人就是小孩子,她是因为实在走不开才留在家里守着这个店。店里也几乎没有什么生意,她的主要时间和精力就放在照顾老人孩子和绣十字绣上了。

在一家餐馆吃完饭,跟餐馆的老板谈天,老板抱怨现在生意不好做,游客少了,旅馆基本没人来住,镇政府的接待也不如往年多,就靠着这间小餐馆和一家小卖部维持一家的生活。他们也很想跟镇上的绝大多数青壮年一样出去打工挣钱,可是一来家中有老人需要照料,两个孩子一个上初中一个上高中,也是比较关键的时候。就算是家境并不富裕,他们还是坚持把两个孩子送到巫山县城去上学,虽然那样会成倍地增加自己的负担,他们也愿意为了孩子一个不可知的未来赌上自己的全部生活。不过,好在他们享受到了三峡库区移民的很多优惠政策,比如,老人买的移民养老保险就比不是移民的养老保险要多一些,加之农村合作医疗的推行,为家庭着实减轻了不少负担。

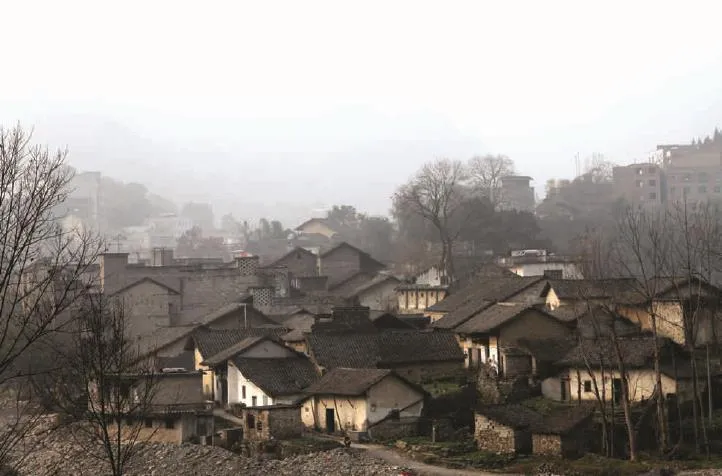

巫山县官渡镇乡村美景。 摄影/谌泓

河里打不上鱼了

库区刚蓄水的时候,大宁河的鱼一下子多了,后来又慢慢地少了。真正靠水吃水的人其实懂得最简单的自然法则,当河里打不上鱼的时候,他们的担心远远超过了自己打鱼的收入问题。没有鱼的大宁河,还能是大宁河吗?

在双龙镇的码头,我见到了此行主要要找的人董景平——一个大宁河土生土长的渔民。要了解一条河,没有比找到在河上讨生活的人更直接的办法了。

董景平50多岁,十几岁就在船上做工,是在这条河里滚了半辈子的人。十几岁的时候,他就在船上做工,最开始的工作是拉纤。90多里水路的上水要拉两天才能到水口(大宁河上的一个地名),装上煤之后放到巫山县城。他们家世代都在这条河上驾船,算是大宁河上的驾船世家了。刚好有人来打听有没有青鱼卖,董景平说他这半年来才打到了一条青鱼,近年来在河里打不上鱼了。董景平把其中一个重要的原因归结为河里的扳罾。扳罾用细密的大网做成,敷设在水中,等待时机将大网提起来。因为网眼太过细密,往往连最小的小鱼也都一网打尽,有些甚至就是政府每年花费数百万资金刚刚投放的鱼苗。对此,董景平很是担忧。作为渔民,他对这条河的渔业生态有他自己朴素的理解,“把小鱼、鱼苗都一网打尽,不仅仅意味着大宁河的鱼会越来越少,没有小鱼做食物,大鱼也不会有,因为没有大鱼,渔民就退而求其次继续打捞小鱼,如此恶性循环,导致现在几乎无鱼可打”。

镇上共有大大小小的船只六七十只,其中专门打渔的就有三十只左右。因为江中的鱼少了,常常打不到鱼,渔民勉强依靠禁渔期补贴、油料补贴来帮衬生活。

渔民们很怀念当年鱼多的岁月,董景平说那时候有一两张网见天就就能挣一二百块钱。三峡库区刚刚蓄水的那段时间,是大宁河里鱼最多的时候,有时候居然有鱼会在天热的时候跳上船来。

在三峡库区蓄水之前,双龙镇完全是另外一种景象。那时候双龙镇是大宁河景区中的一个景点,游船到此靠岸,游客纷纷下船,河滩上各种摊点、门面鳞次栉比,乡野间的各种蔬菜、水果、土特产都能在这里卖个好价钱,连河滩上的鹅卵石都能卖成钱。那时候小小的双龙镇居然还有一家涉外宾馆,专门接待外国游客。库区蓄水之后,双龙镇被移出了小三峡旅游区的常规景点,这里一下子成了大宁河旅游的“死角”。

双龙镇属于三峡库区,董景平也是百万移民中的一个,他至今还对离家远赴搬迁地的景象记忆犹新。2012年搬家走的那天,码头上人山人海,哭声一片。按照移民规划,他们家搬迁到长江下游的监利县,他们家只在那里待了一年就卖掉房子又回到了双龙。现在,他在监利是一个外地来的移民,而在自己祖祖辈辈世代居住的老家,他变成了一个户口在监利的“外地人”,算是双龙镇上的“异乡人”了。

费孝通先生在《乡土中国》中这样写道:“我初次出国时,我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西,塞在我箱子底下。后来,她又避了人和我说,假如水土不服,老是想家时,可以把红纸包裹着的东西煮一点汤吃。这是一包灶上的泥土。——我在《一曲难忘》的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有这类似的风俗,使我更领略了‘土’在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。”

著名历史学家陈寅恪有诗:“破碎河山迎胜利,残余岁月送凄凉。松门松菊何年梦,且认他乡作故乡。”故土难离,自古皆然,一个学者和一个渔人关于故乡的情感是那样一致。

大昌古镇不再古

古镇老城门的每一块砖石都是原来的,每一间老房子的每一根檩子、每一个卯榫也都是原来的,甚至连顺序都没错,现在古镇的位置离原址也不过8公里的距离,可是,古镇似乎缺失了古的味道。

船到大昌码头的时候,正好赶上下雨,岸上的人不多,指望着班船拉客的“摩的”、“面的”司机冒着小雨仍在坚守,用饱满的热情招揽着生意。这样的景象跟巫山县城的码头一样,也跟长江沿岸的许多城镇的码头情形大致仿佛。拾级而上,回头再看码头和大宁河,烟雨迷茫之中,我看见的分明是一片浩淼的湖面,瞬间觉得我是不是来错地方了。再看看码头上的几个大字,清清楚楚写着“大昌码头”。一个几十年来习惯在外闯荡的人走错码头的概率应该不会很高,是我二十年前的大宁河的记忆在那一刹那逆袭了我,二十年前的大宁河与眼前的这片水面有太大的不同了。

春耕。摄于巫山县官渡镇。 摄影/何志宏

二十多年前,自己还是个来穷游的大学生,那时候的大宁河就像一个尚未完全发育的少女那般清瘦,不像如今这样壮硕肥美。二十年前的大昌古镇,那么不经意地散放于那一地河滩之上,处处显得那么妥帖舒服,古镇跟那条缓缓淌过的河流相得益彰。那时,古镇的人们生活得远比现在从容,游客很少,有外地的美术老师常常带了学生过来写生,那么安静地在岸边支着画板,跟整个小镇的静谧安详也是和谐的。

现在大昌古镇已经是大宁河上有名的景点,比起那些迁徙千里的移民,古镇要幸运很多,只搬离了几公里。三峡库区的文物保护是三峡移民中的一项重要内容,国家投入了大量人力物力。作为大宁河沿岸第一大镇,历代都是郡县治地,还曾是大宁河的重要码头和药材、山货集散地。大昌在商周时期称泰昌,为巴国属地;后周时改为大昌;清康熙年间废县并入巫山县。古镇的建筑风貌带有浓郁的徽派建筑特点,据专家考证,这与此地当年盐业发达,徽商西进来到大昌有直接的关系。现在大昌古镇的建筑遗存大多是明代及之后建成,所以具有鲜明的明清建筑风格。

大昌古镇的复建严格按照修旧如旧的原则进行,建筑物在拆除时就一一编上号码,运到复建场所再按号码一一拼装成原样。据说光是搬迁南门那棵已经长进城墙里的黄桷树,就历时两个多月、花费六十余万元,可见政府和古镇人对古镇的一砖一瓦一草一木都是十分珍视的。

然而,重新拼装而成的古镇变成了一个完全意义上的旅游商品,不仅是进去要收门票,更因为整体搬迁之后,那些按照号码重新拼装的房子在权属上已经不归个人所有,而是整体归了一家交通旅游集团,那些房子的主人或者搬迁异地,或者在县城、镇上买了现代化的商品楼,老房子只是充当被观赏的对象或者卖旅游产品的场所。房屋是为了居住而诞生的,如果没有了这层起码的意义,连那些古旧的木头都觉得日子索然无味了。或许跟人一样,古镇的那些古旧的房屋离开了原来的土地,也会有些水土不服。

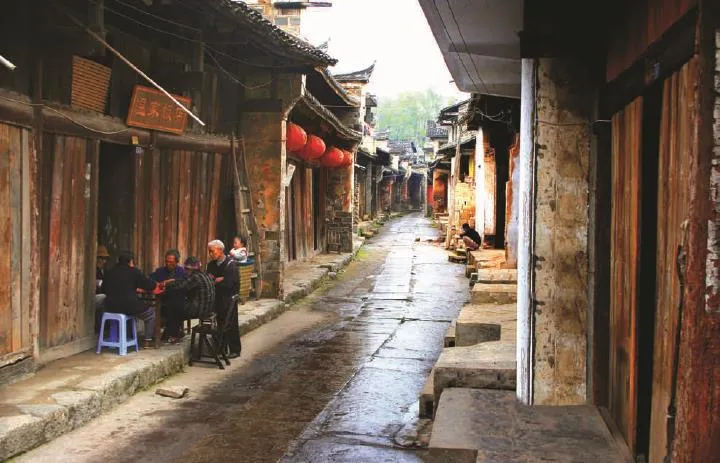

大昌古镇始建于晋,有1700多年的历史,是三峡库区保存最为完好的古建筑群。古城东西主街长约350米,南北长约200米,是一座“四门可通话,一灯照全城”的“袖珍古城”。此为淹没前的大昌古镇。 摄影/丁坤虎

在现在的“古镇”上,我见到了已经退休多年的老教师谢合生。谢老师是土生土长的大昌人,对于大昌的历史可谓烂熟于心。他18岁开始做代课老师,一直做到退休,退休之后又被学校返聘为大昌中学写校志。在谢老师童年的记忆中,大昌的古迹比如今多得多,他至今记得城隍庙里那座数人合围的大钟,钟声响起,数十里外的地方都听得见。曾经那些雕刻精美、气度非凡的古建筑是他和伙伴们整日嬉戏玩耍的地方,可惜后来历经多次政治运动,许多古迹破坏殆尽,就是那口大钟也在大跃进时代被大炼钢铁的人们砸碎炼了铁。随着三峡工程库区蓄水,大昌古镇干脆整个儿挪了个地方。

三峡工程开工兴建后,大昌古镇迁建于小三峡滴翠峡出口处大昌湖边的邓家岭。复建占地面积5公顷。新建的古镇格局继续保持了明清时期的建筑风格。此是复建后的大昌古镇。 摄影/丁坤虎

历经时代洗礼,古镇的容貌一再改变,而不能改变的恐怕只有大昌人特有的性格了。四十多年的教师生涯在谢老师身上留下了老师特有的那份儒雅与谦和,他很得意自己的诗歌被很多书刊录用,当然他更加得意的是自己曾经教过的学生多年后再回到古镇来看望他。我这次来大宁河的第一站是在巫山县城,当晚是高考的前夜,我入住的酒店正好是大昌中学参加高考的学生和家长住的地方。在高考的那几天,我在酒店里跟那些青春的面容擦肩而过,那时候,我还没把他们跟古镇联系得如此之紧。那些参加高考的男孩女孩中,一定有一些是曾经在古镇的老街、没有涨水之前的河滩上奔跑过、嬉闹过的。没有人能阻止时光的飞逝,而总有一些事情被用来证明时光的确变化过,比如这些几乎一天一变的青春的容颜。

重庆作家冉云飞在《每个人的故乡都在沦陷》里这样写道:“没有故乡的人是不幸的,有故乡而又不幸遭遇人为的失去,这是一种双重的不幸。我自己便是这样双重不幸的人群中的一个。作为中国人文及自然资源多样性,展示得最为完备的后花园,广袤的西部是如此的神秘多姿、秀丽雄奇、狂野粗犷,令人难以忘怀。不过遗憾的是,这些令人难以怀忘的人间爱物,正在逐渐消失于我们视野之中,真有追之莫及的伤怀之痛。可以毫不夸张地说,中国没有作为人文和自然资源庞大宝库的西部,她的魅力将会锐减而流于平庸。”我纵然努力设身处地地去体会作者的感情,恐怕也难企及万一。但有一个理性的声音在告诉我,所谓故乡,早就不是一成不变抑或面目全非的风物,那应该是某种属于心灵的特质。就比如大昌古镇南门的那棵黄桷树。二十年前我来,坐在大树下面,让那一江的流水见证一个青年的爱与哀愁,多年之后,我再来,经历了世间种种悲欢离合,站在大树下面的早就不是当年那个为赋新词强说愁的青年。这个古镇是否还是当年的古镇?那棵蓬勃的黄桷树是否还是原来那棵黄桷树?或许这原本就不是个问题。

谢老师租了古镇里的一间房子卖点旅游产品,因为要忙于他的诗歌创作,守摊儿的工作就交给了老伴儿。现在的游客比起以前少了许多,谢老师的小店自然也生意冷淡。在古镇的一角,有一家卖豆花儿的小店,据店主说他的豆花上过中央电视台这样的大媒体,我自然要来一碗尝尝,倒不是冲着豆花的味道,我是想找找古镇的味道。

我尝试着问起二十年前我来大昌时住过的那家人的情况,我除了知道那两个孩子大概的年龄,再没有更多的信息,加之移民搬迁来来去去变化太大,没人能告诉我想要的答案。算算时间的话,小男孩也应该到了而立之年,他姐姐或许也早就为人母,不复是当年那个羞涩的少女了。

离开大昌古镇的那个下午,雨尤其的大,大到雨伞几乎就不起作用。站在大昌古镇的码头上,眼前的江面水雾蒸腾,一片迷茫。在我的身后,小小的古镇被越来越多的现代化建筑包围着,已经全然看不见,有些仿古的墙体勉强告诉外来的游客,这里曾经也是“古”过的。

数天后,我回到京城,看见一条大宁河河岸发生大面积崩塌的消息,我曾经数次出入的那个码头有十多条船被涌浪掀翻了。想起那些在码头招揽生意的“摩的”师傅,但愿他们以及大宁河两岸的人们都能平安。

水流千里归大海,大宁河的河水从大巴山麓一路奔流,汇入长江,直入东海。大海之上,云气蒸腾,水汽再随着季风来到这西部的崇山峻岭之上,只等一个冷凝的时机,重新回到这条奔腾不息的河流,如此的循环往复已经不知重复了多少年。

宋玉的《高唐赋》写道:昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台,望高之观,其上独有云气,崪兮直上,忽兮改容,须臾之间,变化无穷。王问玉曰:“此何气也?”玉对曰:“所谓朝云者也。”王曰:“何谓朝云?”玉曰:“昔者先王尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:‘妾,巫山之女也。为高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席。’王因幸之。去而辞曰:‘妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。

中国人其实向来并不缺乏浪漫情怀,只是生于土地的民族更加看重关于跟一把泥土的生死契阔,比如,大宁河上生生不息的人们、高亢激越的灵歌、沉淀千年的味道、深入血管和骨髓的那方水土。

巫山县龙溪古镇。 摄影/谌泓

大宁河里曾有丰厚的馈赠。 摄影/丁坤虎

放牧路上。摄于巫山县当阳乡一山村。 摄影/丁坤虎