钾镁极化液治疗脑出血的疗效观察

李名生 邹 敏 曾军英

江西高安市瑞州医院神经内科 高安 330800

钾镁极化液治疗脑出血的疗效观察

李名生 邹 敏 曾军英

江西高安市瑞州医院神经内科 高安 330800

目的 探讨钾镁极化液对自发性脑出血急性期的临床疗效。方法 172例脑出血病人随机分为A、B共2组。A组在常规治疗基础上加用钾镁极化液治疗,B组仅行常规治疗治疗。结果 A组总有效率89.5%,B组为67.9%,A组临床疗效优于B组(P<0.05)。结论 钾镁极化液治疗脑出血急性期疗效确切,值得临床推广应用。

钾镁极化液;脑出血;疗效观察

自发性脑出血后引起机体和脑组织局部一系列病理性反应,其中最重要的是脑内血肿、红细胞分解产物和脑组织直接损伤释放出的血管活性物质所致的脑水肿、局部脑血流量降低、凝血纤溶系统变化及颅内压增高等。这些变化严重影响脑出血的预后。镁离子是机体生理活动必需的元素之一,是维持神经应激性不可缺少的一种离子[1]。本文对86例脑出血患者在常规治疗基础上加用钾镁极化液注射治疗,以观察临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 选取2004-04—2012-06在我科住院的脑出血患者172例,均经头颅CT证实为脑出血。随机分为A、B2组,A组男54例,女32例;年龄49~70岁;其中基底节区出血61例,脑叶出血22例,小脑出血3例。B组男38例,女18例;年龄51~70岁;其中基底节出血39例,脑叶出血15例,小脑出血2例。2组一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 2组均常规治疗,包括甘露醇脱水、第3天和第5天各用白蛋白10g脱水治疗,抗炎、支持治疗,第8天开始用胞二磷胆碱、脑活素等。A组加用普通胰岛素6U、10%氯化钾7.5mL及25%硫酸镁10mL加入10%葡萄糖液250mL中静滴。1次/d。2组均连用15d。

1.3 疗效标准 治愈:临床症状、神经系统体征全部或大部分消失;显效:神经症状明显改善,肌力提高1~2级;有效:临床症状及体征有所好转,肌力提高1级;无效:治疗前后症状体征无任何改变,包括死亡(包括肺部感染等并发症死亡)。

1.4 临床观察指标 头痛、头晕、呕吐、意识障碍程度、失语、肌力改变及水肿带宽度等指标均以每周为观察时间段。血肿周围水肿带宽度测量为:经过血肿中心点划十字线,水肿外缘到血肿外缘的4段距离的平均值。

2 结果

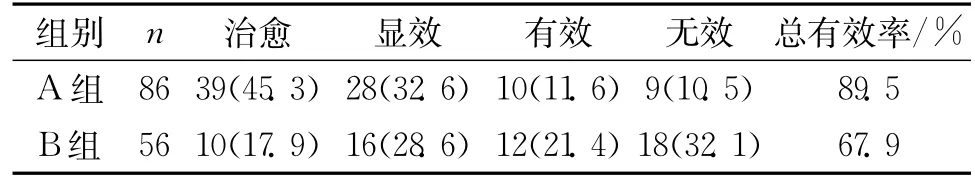

2.1 2组临床疗效比较 见表1。

表1 2组临床疗效比较[n(%)]

2.2 血肿周围水肿带宽度比较 治疗1周后A、B 2组血肿周围水肿带宽度分别为(2±0.5)cm、(4±1)cm,治疗2周后分别为(0.5±0.3)cm、(2±1.0)cm,A组优于B组(P<0.01)。

2.3 不良反应 治疗期间2组均无不良反应发生。

3 讨论

脑出血后血肿会对周围细胞产生机械性和化学性损伤,脑水肿在48~72h达到高峰,维持1周后逐渐消退,可持续2~3周或更长。脑水肿可使颅内压增高,并致脑疝形成,是影响脑出血病死率及功能恢复的主要因素[2]。本文结果显示,钾镁极化液对脑出血患者急性期有良好的治疗作用,主要是钾镁极化液对血肿周围水肿带脑细胞的保护作用。

脑出血及脑出血后脑水肿同时造成脑血管痉挛,血肿周围脑细胞缺氧,加重脑水肿,镁离了具有扩张血管,降血管阻力,提高灌注,增加脑血流量以改善脑组织血氧供应,减轻脑水肿,将会有助于患者神经功能良好恢复[3]。

脑水肿误触发启动细胞凋亡,钙稳态失衡是细胞凋亡的重要机制之一,镁离子竟争钙离子进入胞浆,防止胞浆内钙离子浓度显著升高,从而阻断细胞凋亡继续进行,终止细胞凋亡错误指令,更多保护了水肿带区的脑细胞及其功能。

综上,钾镁极化液疗效肯定,又因其价格低廉,适合基层医院使用。

[1]金惠铭,王建枝.病理生理学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2004:40.

[2]王维治.脑出血.神经病学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2001:146.

[3]冯品业.脑出血的发病机制研究[J].临床荟萃,1998,13(23):1 098-1 100 .

(收稿2014-05-21)

R743.34

B

1673-5110(2015)04-0106-02