集束化干预对降低低出生体质量儿PICC并发症的研究

周洁玉 陶莺 陈颖 葛雅仙

(江苏大学附属医院,江苏 镇江212000)

经外周置入中心静脉导管(PICC)以其操作安全、方便、保留时间长及感染的发生率与外周静脉置管比较无差异[1]等特点,为低出生体质量儿能量供应提供了一条安全的静脉通路,越来越受到临床重视。但随着PICC在低出生体质量儿中的广泛使用,也出现了一系列的并发症:如导管堵塞、移位、静脉机械性炎症、导管感染等,不仅降低了患者的住院舒适度,而且影响患者的疾病治疗进程[2]。

集束化干预(central line bundle)是基于循证理论为基础的护理措施,每一个元素都经临床证实能提高患者结局[3]。集束化护理理念的形成将循证医学引入床边管理,为重症患者普遍存在的某种疾病创造最佳的实践指南[4]。本研究将集束化护理干预用于低出生体质量儿PICC,探讨集束化护理在减少静脉炎发生率、堵管率、导管滑脱等置管并发症中的效果,为集束化护理干预在低出生体质量儿PICC并发症预防方面提供依据。

1 资料与方法

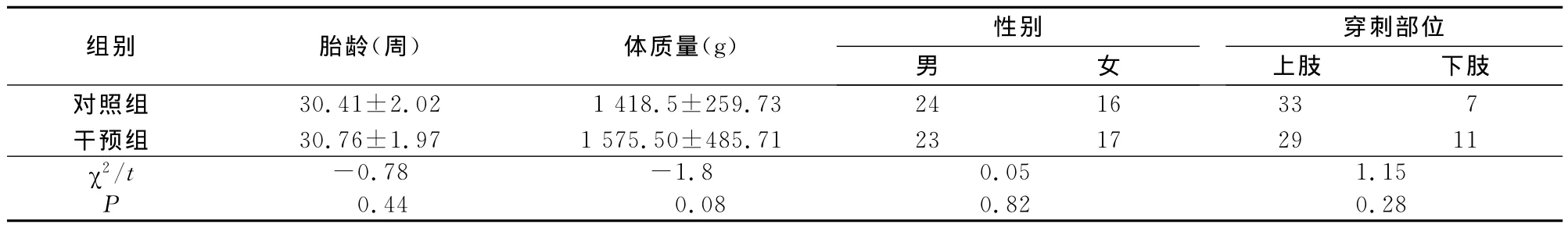

1.1 一般资料 以2012年4月-2014年4月我院新生儿重症监护病房80例行PICC置管的低出生体质量儿为研究对象。纳入标准:(1)出生体质量<2 500g。(2)孕周<34周。(3)置管时间大于48h。(4)出生时无血流感染、宫内感染。(5)家属均签署知情同意书。(6)排除肝肾功能不全、母体传染性疾病及临床资料不全的患儿。将80例患儿随机分为干预组及对照组,每组40例。对照组40例,其中男24例,女16例,平均胎龄(30.41±2.02)周,出生体质量(1 418.5±259.73)g,置管静脉包括上肢静脉33例(贵要静脉14例,正中静脉15例,头静脉2例,腋静脉2例),下肢大隐静脉7例。干预组40例,其中,男23例,女17例;平均胎龄(30.76±1.97)周,出生体质量(1 575.50±485.71)g,置管静脉包括上肢29例(贵要静脉22例,正中静脉5例,头静脉1例,腋静脉1例),下肢大隐静脉11例。两组病人在性别、胎龄、置管静脉、置管部位方面差异 无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 两组患儿胎龄、体质量、性别、穿刺部位方面的比较

1.2 方法 本组病例全部采用美国BD公司1.9Fr的PICC导管,根据医嘱,由具备资格的护士操作。评估后根据患儿具体情况选择上肢贵要静脉、肘正中静脉、头静脉或者下肢大隐静脉进行置管。测量导管长度:上肢从预穿刺点至右胸锁关节加0.5~1cm;下肢将患儿平放,使其整个身体保持直线体位,以穿刺点量至剑突的距离为导管置入长度[5]。

1.2.1 对照组 按PICC置管常规护理措施进行

(1)病房空气消毒1h。(2)准备用物:PICC穿刺包、两副手套、肝素帽、贴膜、生理盐水、稀释肝素液、20mL空针、小镊子。(3)规范洗手、戴口罩、帽子,严格消毒整个穿刺侧肢体,穿无菌衣、戴无菌手套、铺无菌巾,将导管护套剥开,裁剪导管至预计测量长度,将裁剪后导管注入液体,裁剪小纱块。(4)患儿置于预热好的远红外辐射台,给予心电监护。(5)严格消毒后,穿刺送管送至预测长度,连接肝素帽,生理盐水正压封管。(6)无菌小纱布块覆盖压迫穿刺点,贴膜固定。(7)放射科摄片确定导管前端位置。(8)严密观察并记录导管及所有相关信息。(9)置管后24h常规换药。(10)输液期间,每8h用生理盐水冲管一次,用全静脉营养液期间,每4h用6.25U/mL肝素盐水冲管。(11)观察置管后相关并发症情况,对于体温超过38.5℃的患儿,排除其他原因后随即拔除导管并给予培养。

1.2.2 观察组 采用集束化干预(1)更加细致的培训:对参与护理的所有人员集中培训洗手法和局部消毒法以及脉冲式正压冲、封管手法,在平日工作中,每日督查,每周考核。(2)更精细的物品准备:在常规备物的基础上另增加0.45m×0.45m有2.5cm直径的无菌洞巾2块、一次性治疗巾单一块。(3)更完善的操作前准备:保留一条静脉通道;操作前记录生命体征、体温、心率、氧饱和度、当天体质量;将一次性治疗巾单置于患儿身下;操作前给予水合氯醛鼻饲或灌肠,或安定静脉推注或穿刺置管时给其吸吮糖水。(4)皮肤准备:评估病人血管,准备两个穿刺部位,清洁皮肤后剃除穿刺肢体毛发,再次清洁后消毒皮肤,套上无菌洞巾。最大范围的无菌覆盖后用无菌剪刀将无菌巾单上相应部位修剪两个洞,将被穿刺肢体取出,穿刺前再次消毒。(5)导管日常维护干预:更换贴膜前消毒贴膜外表面及周边皮肤,套上无菌小洞巾后,在无菌操作下自下而上揭去原有贴膜,碘伏棉球按压穿刺点及外露导管30s,消毒范围采用全臂消毒;穿刺首选贵要静脉,上呼吸机的病人首选大隐静脉,置管后使用喜辽妥涂抹于穿刺点上方,4~6次/d,减少静脉炎症的出现;脉冲式正压冲管和封管,是预防导管堵塞的关键,冲管时转动导管的外露部分,对采用含脂肪乳剂的全静脉营养液中加入0.5U/mL的肝素[6],可有效防止导管阻塞;每班监测臂围或腿围,双侧相差1cm时,暂停输液并通知医生。

1.3 统计学方法 采用SPSS 13.0软件进行统计分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

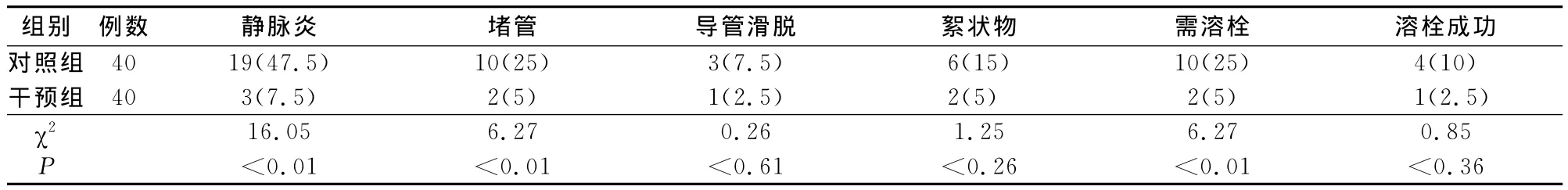

两组并发症结果比较 见表2。

表2 两组患儿并发症发生率比较 例(%)

3 讨论

3.1 PICC最常见的问题是出现机械性静脉炎而导管置入困难是机械性静脉炎的高发因素。Loewen-Thal等[7]认为,机械性静脉炎的发生与PICC置管困难,置管过程中尝试的次数呈正相关 。选择穿刺静脉时,一般遵循以下原则:首选肘部贵要静脉,尽可能避免头静脉;但贵要静脉在肘部比较明显,穿刺在肘部容易导致导管屈曲,选择贵要静脉前臂段,置管后容易固定,不影响活动,可作为首选。

3.2 大隐静脉作为浅静脉,是人体中最长和较为粗、直浅静脉,具有弹性好、分支少的特点,因早产儿皮下脂肪层薄和大隐静脉位置表浅且稳定,在生理性体质量下降期尤甚,穿刺成功率高[7]。楼晓芳等[8],认为,下肢血管置管容易发生肢体血管栓塞,故尽量不选择下肢静脉。我们经过集束化干预后,大隐静脉穿刺成功率高,配合用喜辽妥涂抹后静脉炎发生率低,而且大隐静脉到下腔静脉行程未有明显曲折现象,送管时可不改变患儿体位,直接将管道送入所需长度即可。病情危重合并使用呼吸机的患者可以首选,避免了因体位变动导致的气管插管滑脱。

3.3 操作前给水合氯醛鼻饲或灌肠,或安定静脉推注;或给其安慰奶嘴以减少患儿的哭吵,尤其是使用人工呼吸 机的婴儿操作前镇静很重要,可防止患儿因哭吵挣扎发生气压伤[8]。患儿处于安静状态下也有利于送管。

3.4 增加两块有2.5cm直径的无菌洞巾的目的是保证无菌面不被污染,因患儿不配合,手足舞动,洞巾太大,无菌区域不能保证;保留一条静脉通道,便于操作中万一患儿有病情变化,便于用药;操作前记录生命体征、体温、心率、氧饱和度、当天体质量,更加细致的了解患儿情况。

3.5 置管前选择两个穿刺部位的好处是减少了再次准备时间,避免了一针不成功时无菌覆盖物的浪费和无菌区的污染,节约了置管时间;剃毛,防止更换贴膜时牵扯汗毛造成患儿疼痛,减轻患儿痛苦;换贴膜时用碘伏按压穿刺点和外导管30s,可以预防穿刺点感染。

3.6 由于新生儿的PICC导管管径小,非常容易引起堵塞;导管作为异物,置入后长期留置对静脉的机械性刺激或输注药物的化学性刺激会损伤血管内皮导致局部血流缓慢,周围血栓形成,最终引起置管静脉阻塞。本研究对照组有10例堵管,大多发生在研究早期,常见原因有输液环路松开、持续输液中断、未正压封管及按时冲管、输注脂肪乳剂等[9],后来我们采用集束化护理干预对参与护理的所有人员集中培训了脉冲式正压冲、封管手法及有关药物配伍禁忌知识;至少每8h用生理盐水冲管1次,冲管时转动导管的外露部分,将沉积在导管下面的脂肪乳剂冲走。推注药物时,不同药物之间用生理盐水冲管,以防止药物沉淀形成絮状物而堵塞管道。强调不要经导管采血化验。禁止在术侧静脉及动脉进行抽血,以防穿破导管。在输注脂肪乳剂时,将脂肪乳剂混合于氨基酸液中配置成营养液,这样可降低浓度,同时在全静脉营养液中加入0.5U/mL的肝素,以防止导管堵塞。经集束化干预后,干预组堵管率明显下降(P<0.05)。

3.7 每天观察记录导管刻度并做好交接班,观察穿刺点有无红肿、渗液、管路是否通畅、敷贴有无松动,肝素帽有无回血,导管外露长度、判断导管是否移位,置管侧肢体及肩胸背部有无肿胀、有无发热、呼吸暂停及肢端循环情况,每班测量臂围或腿围,双侧相差1cm时,暂停输液通知医生,必要时进行超声检查,如果无血栓,静脉回血畅,拍片确认导管在位,可以暂不拔管,抬高肢体,涂喜辽妥消肿,加强观察,肿胀消退,继续使用,肿胀持续存在,拔出导管。

[1]Janes M,Kalyn A,Pinelli J,et al.A randomized trial comparing peripherally inserted central venous catheters and peripheral intra venous catheters in infants with very low birth weigh[J].Pediatr-Surg,2000,35(7):1040-1044.

[2]Leung,T.K.Lee,C.M.Tai,C.J,et al.A retrospective study on the long-term placement of peripherally inserted central catheters and the importance of nursing care and education[J].Cancer Nurs,2011,34(1):25-30.

[3]单君,朱健华,顾艳荭.集束化护理理念及其临床应用的研究进展[J].护士进修杂志,2010,25(10):889-890.

[4]Matthews H,Tooley C,Nicholls C,et al.Care bundles reduce readmissions for COPD[J].Nurs Times,2013,109(7):18-20.

[5]郭舒文,谢丽琴,许丽萍,等.早产儿经右下肢静脉留置PICC导管的可行性[J].中华护理杂志,2012,2(8):56-58.

[6]楼晓芳,陈正,吕华,等.NICU经外周置入中心静脉导管相关感染的调查[J].中华护理杂志,2006,41(4):375-377.

[7]Mermel LA,Allon M,Bouza E,et al.Clinical practice guidelines forthe diagnosis and management of intravascular catheter-related in-fection:2009Update by the Infectious Diseases Society of America[J].Clin Infect Dis,2009,49(1):1-45.

[8]楼晓芳,吕华 ,马美芳,等.经外周置入中心静脉导管在危重新生儿中的应用研究[J].护士进修杂志,2007,22(23):2119-2122.

[9]楼晓芳,马美芳,施小定,等.PICC在极低出生体质量儿应用中的常见问题及护理[J].中华护理杂志,2004,39(2):98-99.