期待视域与作品间性

——从海外华人画家林禹光作品看中国艺术文化的全球化

程 原

期待视域与作品间性

——从海外华人画家林禹光作品看中国艺术文化的全球化

程 原

有多少显现,就有多少存在;还原越多,给予就越多[1]——在此意义上,可以肯定地说,作为几代前辈艺术家筚路蓝缕、与时俱进心路历程的一个缩影,年逾古稀的新西兰艺术家林禹光先生的作品创作,一直以来不仅是中纽画界许多人士“期待视域”中的一个关注对象,而且,其跨界人生之所作所为,也始终由其自身不断推衍的“期待视域”所同构。

我们知道,从动力论角度讲,解释学所言的“期待视域”[2],也可谓是人所特有的从低向高、自内而外求真向善主客协同的存在诉求。当然,哲学水平上,作为人生意义的显豁,这种“存在”非比寻常。如在现象学家眼里,人生在世是谓“此在”,而人之为人的理想性“存在”,则因大量“此在”的功利劳碌役使而被“沉沦”,被“遮蔽”[3]。这样,消除迷失,寻求“本真的存在”,就不仅是历史的一个除魅的过程,同时更是个体人生不可逆的一番祛蔽的历险。就此而言,了解林禹光才翘弱冠、在油画粉画连环画等画种曾多有成就的人都知道,作为国民党前中将子嗣的他——其人生确实更比常人多了一层“被抛”人世的“烦”[4]。可以说,总是望天下于大同之生愿、且又总是落入历史之夹缝,使得有尊严的存在之于不断期待的别处,就不仅根本构成了他此在之身与士子之心跌宕起伏的悲悯视野和情怀,同时,也成就了其画作题材选择、色彩嬗变和语法迁移的魂灵。

不提其为生存而造就的俄式画功之扎实,也按下他被馆藏和被定制的许多历史题材之巨制,就禹光先生近二十年的风景画作看,从1994年前后在纽约完成具象表现主义的语式转型,到兼收并蓄、于本世纪初相向纽国与故土的双重本地化的纠结,再到纷华落尽的荒寒料峭与苍茫,直至当下绿色纷繁的忘情挥洒与无持——其轨迹,昭然显现了他在主客关系和语言方式上的位移。必须说,作为早年曾有中国写意功底的老油画家,他基于对后印象与野兽派运笔恣畅的表现性语言的吐纳,对安塞姆 · 基弗肌理奥、意绪繁复的“新表现”技法的淘取,乃至对国际新潮美术中的一些意气直书元素的蒸馏,2006年至今,虽其画作也有旷兮若谷、天地不仁般的审美隐喻和中立,但感同身受于民生之比照,则使其无论在精神意象上,还是在技术托谕上,主要还是在婉别西方现代派的同时,以饱含追索的站位,意绪深长的咏唤,不仅合力攀援了中国传统人文所乞灵的那种山水境界,而且,还倾聚现实情怀,以擘面惊人的高质高产,力逾“去欲养德、抒己野逸”之窠臼。可以说,无论是其数十幅沟壑盘结、雪色不语的《北方系列》,还是暗月山色、梦牵魂绕之《意象》,抑或是天地邈远、靡霾空的《有雾的风》等组画,均在魏风晋骨隐然中,以貌似庄老般的似即非离的超然瞰望与观照,实置世风人天于大辩不言的敞显中——固然,其意形兼得虽完合中国艺术法理,但循其弃本位主义媒介观及超二分法思维看,又的确在作品文化间性意义上彰显了艺术世界的开放性。

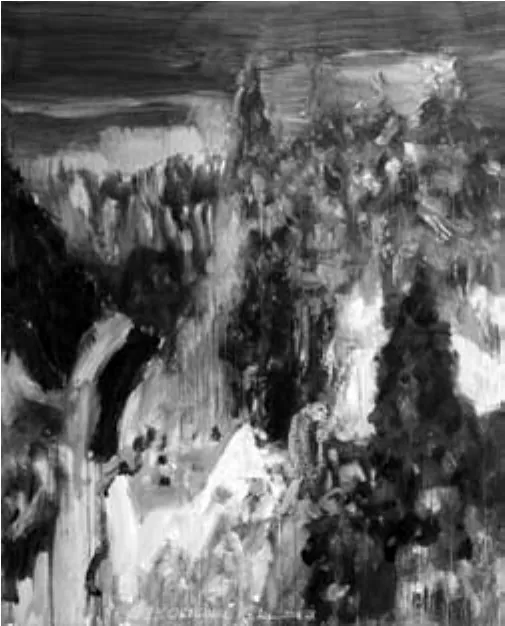

林禹光 2013年 风景 布面综合材料115×96cm

林禹光 2014年 原生态(金钱豹系列)布面综合材料 160×130cm

有必要说明,这里所谓的“文化间性”,不仅“上指”张大千、赵无极等屈指可数的一代,同时更指“目光向下”到当下林禹光一代海外华人艺术家们的作品所共有的中国人文精神的国际化品质和特征。固然,集合有多种当代学术观点的“间性理论”中的文化间性,由于以中外“主体间性”哲学思想为基础,从而也一般地涵盖了人与人、人与文化、文化与文化等事物间不可回避的互动“关系”和普遍联系[5]。那么就间性论基本观点而言,正像纪伯伦《大地之神》所隐喻生命自我的神性(god-self)、人性(man)、半人性(pigmy-self)的共在那样[6],特别是就人类文化“人天和合”、艺术创造“心物同构”等大量间性现象与史实看,笔者更愿借助脱胎于我国古代《我侬词》的“你中有我,我中有你”之熟语,来说明人类艺术与文化生存中关系的多面性和内生性。因为,正如人类学者罗伯特·F·墨菲所言,“只有当人进入文化中,才能真正成为社会个体”的存在[7],而文化的归根结底面,又总归落实在人的存在关系和生活方式上来。故而,这里所谓的“文化间性”,既与人类当下政治经济文化的“生存间性”一币两面,同时也是“地球村”历史观的现实写照。循此,对于日益依存的开放性村落和越来越多频往于不同文化圈交流的人们来说,由生存间性反映到艺术形式和文化形态上的“文本间性”、“作品间性”,就可谓是既反映了从艺术家到受众所对作品主体间性的客观诉求,同时更反映出跨界生存对不同文化的全球化分享的历史趋势。

然而,即令如此,单就林禹光个人创作而言,其有待的本真的表达却仍是难的。谓其难,难就难在到哪里寻找真在的前提,是谓难中之难。千回百转,在笔者看来,对此问题,古今中外也许只有一个去处,那就是“暂存世界”。从国学观点讲,现当代美学家们所谓之的“动态统一”、“视域融合”意义上的“暂存世界”[8],大方无隅颇为似“道”,且恍兮惚兮动变不居,既因人因地因时而异,又常被“熟视无睹”自匿。比附事像,这就像大地震荡地壳开合的那一瞬,又如同昙花一现的那一刻,隐匿的真相与真在,既如被临渊之人赫然目贯,又似被参禅不夜者了然神会。从而,既可谓是一次“本真”之“逮获”,又可谓是一种“还原”之“揭显”。不惟如此,虽此生情世相,倏尔即弥贵于昙花,且可遇难求不可复制被曰“暂存”,然此暂存,却恰是“真相”之襁褓,“永生”之前提。换言之,真正的艺术实现也盖莫能左:每每创作死寻活觅“惊”于蓦然回首时;次次品鉴凝神屏息“讶”于心有灵犀间——发展创新无不成全于这看似飘忽、但却意蕴隽永的“暂存”中。

当然,还需看到,在建构论层面,逮获、永存这生之真意的一刻,却并不比本体论指向简单。因为,即便是在接受美学谓之的“期待水平”意义上,从创作到二次创作之接受,抑或变“本文”为“作品”,整个过程,几乎又都不可避免地已然存在着诸多前在性规定——画家自觉不自觉地依凭这样那样的前语言、前观念来创作,受众则凭借这般那般的前经验、前意识来吐纳。其间虽然“期待”无所不在,但是,也正是这些甚或挟裹着种种前在指向性的庸常习见和能量,却又总是构成了对本真的遮蔽和永生的反动。以至于,每次创作都内外挑战、举步维艰,恰如“上帝在荒野中”,但“荒野的敌人无所不在”[9]。

可见,期待也悖论。那么,又怎样找到艺术生命之真在呢?纵览中外,古往今来,通往罗马的广衢与阡陌,也许尽可谓是殊途同归。方法论上,作为对期待的否定之否定,似惟有“在者”个人所对“在世”的诗性乞灵和超越:放下“不知生焉知死”刻意“事功”之偏执,走向无持、无待之解放,得沐“此在就在真理中”之澄明[10]。其门径,用诗性话语讲,就是“先行到死”中去,才是向死而生的自由路[11]。在“经由死亡达成神性”的意义上[12],此虽类如西人劝往天国的“窄门”,抑或大乘祈愿的“涅”,但却更如知死乐生的“酒神”路,万生根源的“玄牝”门。由之,筚路蓝缕也好,心骛八极也罢,总归要悬置挂碍以得天惠。就此而言,禹光先生眼下多媒材综绘之取向,既与国际新表现主义有邂逅,更融汇中国人文精神于当下,让人顿觉有进。就其作品形态的上下文看,这不仅表现在他以自由酣畅的笔法,彻底挥别那种几被时下追捧、貌似真人高士所对世界的遁身观上,同时更表现在他自于真见且绿意纷迷的生态象征上。易言之,他将中西资源化为内生性力量,并以内敛的历史感和当下性的统一,不仅与时下一般风景画卓然相别,而且,在兴观群怨品质上,也达到了堪与其历史画媲美的高度。正可谓冬去春来,澡雪显真,不牵不挂尽在生情本色。在这里,无论是飞白泼洒,还是淌渗留白,天地人我主体交互、人神遇合。在环球同此凉热的“去圣化”返我归真中,其人其作,则不其然而然地以自身个性方式的文化间性,自主走向了当代跨语境共享的“作品间性”。

综其轨迹不难看到,林禹光先生正在建构以作品为中介的主体交互与动态统一之维。借表演理论家斯坦尼斯拉夫斯基“体验论”来比拟,其对世象的表现,首先即为创作者与创作对象的主体互入与互化。其间,无论是形色还是象意,实为文化互动与共在;其次,鉴于人同此心、心同此理的“不确定性”,在创作与接受关系上,他不觉也照应了接受论先驱著名的“空白说”[13],抑或是“不定点”论[14],以看似“缺位”实为“互在”的深蕴,将不同主体请席于当下,借此同构艺术无界之盛宴——而这也正是其“作品间性”在国际展事上既得公益口碑与拍点,又得藏家追踪和求售,同时更得中国机构不断签约的一个内在肌理和根因。

最后必须强调的是,站在视域融合高度,且对应还原越多,给予就越多之期待,这一盛宴,似在动态号准生之命脉追求中,既要寓加于减再提炼,也需布莱希特“间离方法”来助益。及至在火热融入且不忘身,似曾相识又出人意料的新特视距中,以中国人文恢弘博大的“天下”观和“水火交融”之特行,进一步推倒各种横亘现实的“第四墙”[15]——使得艺术自治与通律、文化间性与互约,能在“共识”之于“陌生”、“个人期待”之于“公共期待”等大道独行的辩证中,不断走向无蔽的绽放、本真的共享和艺术的永生——应该说,这恰恰就是以林禹光现象为表征的当代海外华人艺术家们对中国艺术文化的全球化正在不断开拓着的一个既不应忽视、也不可低估的重要的价值路向。

注释:

[1]M·亨利.现象学的四条原理[M].王炳文译.哲学译丛.1993.1、2.

[2][13][14]也称“期待视野”.H·R·姚斯,R·C·霍拉勃.接受美学与接受理论[M].周宁、金元浦译.辽宁人民出版社.1987.30、377.

[3][4][11]海德格尔.真理与方法[M].陈嘉映、王庆节译.北京三联书店.1987.219、213、316.

[5]程原.艺术中介间性观:当代艺术文化与艺术文化学研究[M].河南大学学报.2013.4.

[6][12]马征.文化间性视野中的纪伯伦研究[M].中国社会科学出版社.2010.226、219.

[7]罗伯特·F·墨菲.文化与社会人类学导论[M].王卓君等译.商务印书馆.1994.序页.

[8]海德格尔的“动态统一”即“暂存世界”;亦为伽达默尔、姚斯“期待视域”与“视野/水平融合”。参见:伽达默尔.科学时代的理性[M].薛华译.国际文化出版公司.1988.98.

[9]出自CCTV9播出的“美国国家公园全纪录”约翰·缪尔语录解说。

[10]海德格尔.人,诗意地安居[M].郜元宝译.上海远东出版社.2004.7.

[15]贝·布莱希特.布莱希特论戏剧[M].丁扬忠、张黎等译.中国戏剧出版社.1990.181.

程 原:集美大学教授

责任编辑:陈 瑜