人员疏散中小群体的帮扶行为实验研究

方廷勇,韩婷婷

(安徽建筑大学 土木工程学院,安徽 合肥230601)

0 引 言

随着经济的快速发展和科学技术的日新月异,国内外建筑物的现代化程度不断提高,火灾等重大突发事故频繁发生造成了大量的人员伤亡。重大火灾等紧急情况的时有发生使得人们对生命和财产安全越来越重视。例如:2000年12月25日河南洛阳商厦火灾造成直接经济损失150万元,死伤人员316人;2002年美国纽约911撞击事故造成2300人死亡;2010年11月15日上海高层住宅大火造成58人死亡其中男性22人,女性36人,70人受伤。

Shields[1]采访从美国9·11事故中安全疏散出来的幸存者时曾提到行动不便的人员在疏散过程中是极度渴望得到他人帮助的。在著名火灾研究机构NIST[2]的研究中包含了所有可能影响疏散的因素:近三年来动过外科手术的人,伤员,过度肥胖者,心脏病患者,哮喘病患者,老年人和孕妇,以上所有人员均可被视为行动不便疏散人员。因此,研究紧急情况下帮助行动不便的人员逃生行为是很必要的。

目前,从事疏散研究的学者很多,其中在疏散过程中人员行为及疏散规律的研究[3-10]已经获得了重大突破,但对于帮助行动不便人员疏散的小群体行为的研究还不是很深入。为此在某大学向该校师生/教职工及其家属随机发放了200份关于“在疏散过程中遇到老人、儿童或受伤人员时,你是否会主动提供帮助”问题的问卷调查表,共收回有效问卷194份。调查结果显示86.8%的学生受调查对象会选择帮助行动不便的人员疏散。本文基于调查问卷的结果和通过实验获得的录像资料研究以下内容:(1)学生在疏散过程中的疏散行为;(2)帮扶小群体对正常疏散人群的影响,如刻意的避让行为等;(3)小群体的运动速度;(4)不同性别组成的小群体的疏散差异;(5)研究小群体初始时所处的位置以及不同数量小群体时视频中的人员特殊行为。

1 实验说明

1.1 疏散演习过程

实验前在室内体育场构建一个6m×6m的矩形区域,空间大小和出口的宽度由高1m的伸缩栏杆控制,为保证实验中矩形区域的面积保持不变,在出口的两侧放置1.5m长的桌子,防止疏散时出口处的人员将伸缩栏杆挤出矩形区域。矩形区域以2米为界划分为三个区域,标号区域1,区域2,区域3,以便于观察学生的疏散行为以及疏散特性。在体育馆的观众席上安装2台摄像机完整记录疏散过程。为了尽可能真实地表现人员疏散行为,不妨碍矩形区域内人群疏散,在人员从矩形区域疏散出来后,有工作人员指引人群远离矩形区域出口。

人员疏散实验演习于2014年春季的某个下午在某大学的室内体育场内完成。

1.2 小群体设置

实验参与总人数为72人,参与者为全部大一,大二学生。为了表现行为不便者在实验中与正常疏散人员的明显差别,在演习过程中,针对行动不便者在左腿上绑扎白色绷带,且假定其只能单腿行走(见图1),这样单脚行走的学生在实验过程中作为行动不便需要援助的人员,相对正常行走的学生来说其行动速度明显降低。

为研究行动不便人员疏散的行为特性,在整个实验过程中设置多组场景,每个小群体由2人组成,其中1人为行动不便者,另1人协助其疏散。小群体组合方式分为男-女小群体,男-男小群体和女-女小群体。考虑到身材相对矮小的女生搀扶男生,易由于体力不支造成安全事故的发生,因此实验中的男-女小群体中设置女生作为行动不便者(被帮助者),男生作为协助疏散人员(帮助者)。在男-男和女-女组合的小群体中选择身高较高者作为协助疏散人员。小群体的组成人员是在72名实验参与者中随机产生的。为方便数据统计分析所有小群体的成员佩戴红色帽子,与正常行走人员区分开。

1.3 环境设置

为营造紧急情况发生时的紧张气氛,实验配备警报器,以警报声响为信号开始人员疏散,并同步计时。在疏散演习之前告知所有学生,此次为收集疏散研究相关数据模拟紧急情况下人员疏散场景,要求学生听到门口的报警声响后就以尽可能快的速度向外跑,以期达到与在有限空间内人员疏散的实际效果相接近。

1.4 速度测量

记录所有小群体成员的身高,体重,年龄等资料。在体育馆内与矩形区域有一定距离的水平地面上用红色有粘性胶带画一条长为20m的直线,小群体从起始处顺着直线运动时开始计时,完成20m路程后计时结束。记录小群体走完20m长的路程所花的时间,计算得到小群体运动的速度。

2 数据分析

2.1 帮扶小群体速度

由于进行速度测试时小群体的前方无任何障碍物,所以最终得到的是小群体的最大运动速度。通过分析实验录像,小群体的平均运动速度按式(1)计算,平均速度为小群体通过20m直线距离时速度的平均值,单个小群体速度由开始测速时刻tstart,结束测速时刻tend及测速直线长度计算获取。

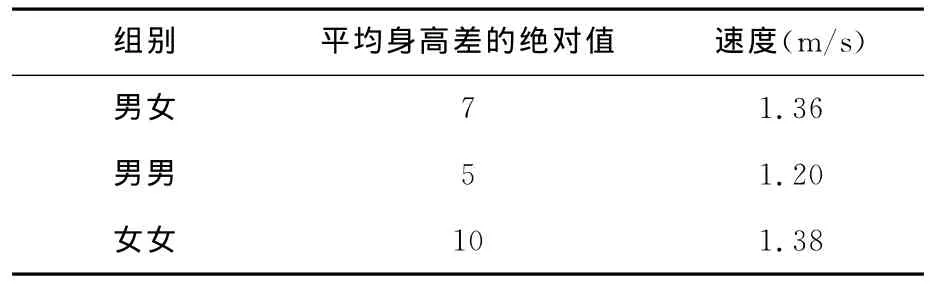

表1为不同性别组成的小群体的速度,易知我们在实验前的猜测不准确,女-女小群体的运动速度大于男-女小群体的运动速度,大于男-男小群体。小群体的速度受群体成员的身高差的影响,在帮扶过程中单腿绑扎白色纱布的成员或将手放置在另一成员肩上,或帮助人员用手臂搀扶行动不便人员,因此相互协作的两成员间的身高差能直接影响整个团体运动的速度。在本次实验中我们发现小群体成员间的身高差越大,帮扶小群体的速度越大,因为两成员身高差越大越有利于行动不便人员疏散,与小群体的性别组成关系不是特别大。

表1 小群体速度

2.2 小群体对疏散的影响

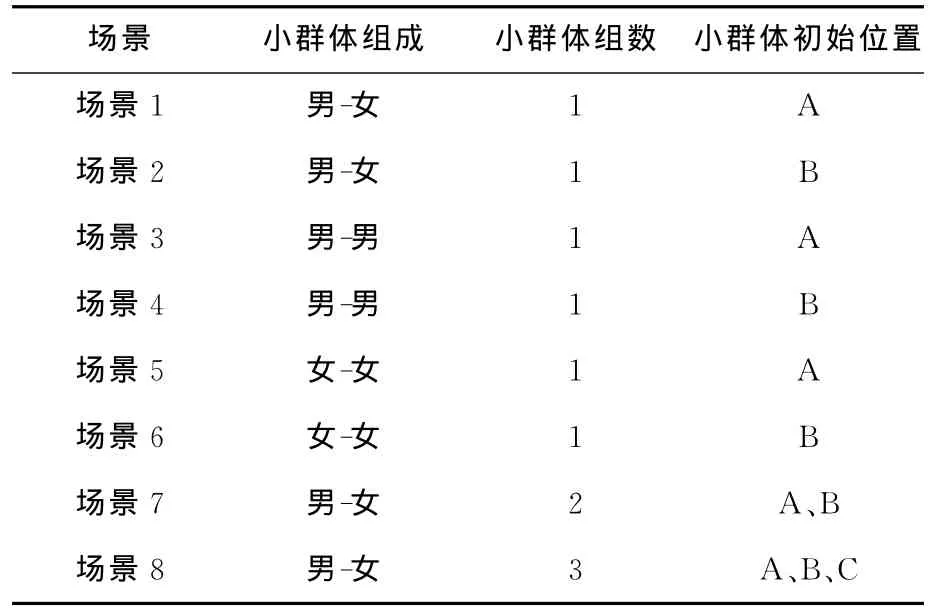

为研究小群体初始位置对整体疏散的影响,在2区域划出面积均为1m2(1m×1m)的A,B,C区域作为小群体的初始位置(如图2所示),同时考虑小群体的性别组成对小群体和整体的疏散影响,所以设置8个不同场景进行对比疏散实验。表2为不同场景下小群体的组成与小群体初始所在位置,场景1~8中只打开出口1,在实验中每个场景均重复3次,疏散实验分析数据取3次的平均值。

表2 场景设置

由图3知,场景1比场景2下的小群体疏散时间长,场景3和4,以及场景4和5也满足上述规律,说明初始位置为A处时小群体的疏散时间总比处于B处的时间长。如图2所示,A到出口的距离为(即3.61m),B到出口的距离为3m,A、B位置到出口的距离仅相差0.61m,但最终的疏散时间相差较大,说明相对于B位置来说,小群体处于A位置更不利于疏散。原因在于:小群体在选择疏散路径时会遵循“就近原则”,A点到出口的最近距离为一条斜线,当小群体初始位置在A处时,疏散过程中小群体总处于整个疏散人群的边缘。由于小群体的运动半径变大是独自行走学生的2倍,行动不如单个人迅速利索,在出口处与正常疏散的学生竞争时不占优势,总被后面的人群超越,所以运动速度变慢,通过出口的时间延迟。由于B位置正对着出口,当小群体初始处于B位置时一直处于被人群包围的状态,导致小群体疏散效率相对提高,所以小群体从侧边疏散是不利于其自身疏散。

图4为场景1和场景2在整个疏散过程中的流量变化情况,当同一组男-女小群体分别处于A,B位置时,出口的最大流量值相同。也就是说,当出口宽度为90cm时,流量的最大值为4人/s,即达到出口流量的极限值。二条曲线的浮动范围相同表明流量不会因小群体所处位置的不同发生较大变化,只在一定的范围内浮动。前5s内2个场景的流量变化完全相同,随后由于受出口宽度的限制流量均稳定在2~3人/s。

我们还比较了场景1~6下的矩形空间内区域1内的人员密度,结果如图5所示。区域1内的人数按完全进入区域1的红色胶带限制范围内的人数计算,某时刻区域1内的人员密度为该时刻区域1内的瞬时人数除以区域1的占地面积(12m2),该值能一定程度上反应出口处的拥堵状况。初始状态时人员是随机分布的,因此场景1~6的初始密度不同,但每个场景矩形区域内的平均人员密度值均为2.0人/m2。六条曲线在前15s的波动幅度不是很大,在1.5~2.5人/m2之间浮动,说明小群体所处的位置以及不同的性别组合对1区的人员密度影响差距不大,不会由于小群体的存在造成较长时间的拥堵。

虽然小群体的组成和初始所处位置对整体疏散影响不大,但矩形区域内帮扶小群体的数量对整体疏散有一定影响。场景1~6都设置有1组小群体,场景7有2组小群体,场景8有3组小群体。由于场景1~6在区域1内的人员密度差距不大,因此取场景1~6的人员密度平均值与场景7、场景8对比。在图6中,蓝色曲线基本上处于红色和黑色曲线的上方,说明由于小群体组数的增加导致区域1内的人员密度的增大,即易造成出口处的人员拥堵,降低疏散效率。场景7,8的总疏散时间比场景1~6的平均疏散时间长,说明小群体的数量对整体疏散有一定影响。

蓝色曲线中在15s时出现波谷,原因在第15s时该场景中设置的三组小群体均到达1区域内,且相距较近,由于三组人群是两两协助,在疏散过程中三组人群相距较近,形成一个团体,使得其后面的人群很难超越他们到达其前方。由于小群体的运动速度相对正常行走的人员较慢,使得小群体与前面的人群间形成一定的空隙,因此15s时区域1内的人员密度值达到最小值,出现如图所示的波谷,最终导致总的疏散速率降低和总疏散时间延长。待三组小群体中的其中一组疏散出去后,该现象结束,波谷消失。

图7为场景1和场景2下,疏散成功的学生次序与其疏散时间的关系:O1=0.9153+0.3762T(R=0.9982)O2=1.132+0.4033T(R=0.9986),其中R为拟合度。因此在该类场景下,若已知第一个和最后一个疏散出去人员的疏散时间,根据方程则可以推算出其他时间段疏散人群的疏散时间。

3 实验中的现象分析

通过对实验录像的数据分析人员疏散实验过程中特殊人员疏散行为和疏散规律:

(1)避让小群体行为

从疏散演习视频中可看到正常行走人员避让小群体的现象。在初始状态时,小群体按实验要求站在指定的A,B或C区域,此时围绕其四周的同学会有意识的向小群体的四周散开,保持一定的安全距离,导致小群体所在区域人员密度相对其他区域减小。在疏散过程中,即使在拥堵形成的拱形区域,后面的人群也会刻意的与小群体保持一定的距离,这将相对降低整体的疏散速度。此现象在小群体疏散出去后消失。

(2)“快即是慢”现象

如图8所示,蓝颜色的人员表示被堵在出口两侧排队等候疏散的学生,红颜色的人员表示推动人群前进的学生。蓝颜色的人员由于处于出口处的两侧排队等候很难插入前进的人群,虽然他们的初始位置离出口较近,但是反而比离出口更远处的红颜色的人员的疏散时间长。该现象表明离出口较近处的人员并不都是最早疏散出去的。

(3)应急疏散路径的改变

紧急条件下,人员处于极度恐慌状态,此时出口对人员的吸引力最大。为观察人员的路径选择行为,设置一场景,初始时打开出口1,关闭出口2,疏散3s后打开出口2。图9中为初始状态,图10和图11分别为5s和6.5s时的疏散状态。图9中为T=0s时人员在矩形区域内随机分布,5s时处于人群后方的部分学生发觉出口2的打开,转向从出口2疏散。图10中圆圈中的人在发现出口2打开后犹豫了一会,后选择改变疏散路径从出口2疏散(如图11所示)。由于从众现象,离出口2较近的其他人员改变疏散路径,从而提高矩形区域内人群整体疏散效率,缓解了出口1的出口压力。

4 结 论

通过对人员疏散的演习实验,尤其是对疏散过程中帮扶小群体进行疏散行为研究,得出以下结论:

(1)小群体的速度受群体成员的身高差的影响,身高差越大,帮扶小群体的速度越快,与小群体的性别组成关系不显著。

(2)小群体的初始位置对自身疏散有影响,相对于场景中设置的初始位置B来说,小群体处于A位置更不利于疏散。小群体的组成和初始所处位置对整体疏散影响不大,但矩形区域内帮扶小群体的数量对整体疏散有一定影响,随着小群体组数的增加易造成出口处的拥堵,降低疏散效率。

(3)在疏散过程中存在避让小群体行为,并通过实验验证“快即是慢”和应急疏散路径的改变等现象。

1 T.J.Shields,K.E.Boyce,N.McConnell,The behaviour and evacuation experiences of WTC 9/11evac uees with self-designated mobility impairments[J].Fire Safety Journal,2009,44(881-893).

2 Federal.Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster:Occupant Behaviour.Egress and Emergency Communication[J],NISTNCSTFAR,2005,1-7.

3 Leading Group of the Second China National Sample Survey on Disability,National Bureau of Statistics of the People's Republic of China.Communiquéon Major Statistics of the Second China National Sample Survey on Disability[J].Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice,2006,12(12):1013.

4 阎卫东.建筑物火灾时人员行为规律及疏散时间研究[D].沈阳:东北大学资源与土木工程学院,2006.

5 张培红,尚融雪,姜泽民,等.大型商场人员疏散行为的调查和分析[J].东北大学学报(自然科学版),2011,32(3):439-442.

6 Erica Kuligowsk,Richard Peacock,Emily Wiess,Bryan Hoskins.Stair evacuation of older adults and people with mobility impairments.Fire Safety Journal.2013,62(230-237).

7 赵道亮.紧急条件下人员疏散特殊行为的元胞自动机模拟[D].合肥:中国科学技术大学.2007.

8 杨立兵,陈建宏,周汉陵.走廊弯腰疏散行为试验研究[J].中国安全科学学报,2012,22(1):34-38.

9 张培红,陈宝智.火灾时人员疏散的行为规律[J].东北大学学报.2001,22(01):54-56.

10 S.Bengtson,L.Kecklund,E.Siré,K.Andrée,S.Willander.How Do People with Disabilities Consider Fire Safety and Evacuation Possibilities in Historical Buildings?[J].Pedestrian and Evacuation Dynamics.2011,275-284.