论刘长卿的客居意识

唐 萌

(南开大学 文学院,天津300071)

盛中唐之交的诗人刘长卿大致生于开元十四年(726年),中年时期经历安史之乱。此后,刘长卿的人生轨迹发生重大变化。自天宝十四年(755年)安史之乱起,至贞元六年(790年)刘长卿卒,他先后经历了避难寓居、滞留他乡、以事系狱、遇赦放归、贬谪远地、逗留、待命等。35年间,他的人生足迹遍及约40个州县。几乎没有在某一地过安定生活的经历。这使得刘长卿诗歌中表现出强烈的“客居”意识。客居是安史之乱爆发后中原人民普遍的生存状况。《周易·旅》彖辞曰:“旅者,众也。周礼五卒为旅。则旅本以众为义,而众行者必客居。因之以师旅陈行之目,易之为羁旅寄托。”[1]所谓“客居”,即羁旅寄托。“客居”意识即流离失所之感,在诗歌中多体现为思乡之情的抒发,孤独漂泊之感的宣泄。鉴于刘长卿寓居多地的特殊经历与其诗歌中反复表现的客居心态,本文拟以刘长卿的诗歌为例,考察中唐诗人的客居意识。弄清这个问题,有助于把握经历安史之乱的一批盛中唐之交诗人的心理变化过程,发现诗风由盛唐的张扬奔放转至中唐内敛含蓄的原因,以理解安史之乱前后盛中唐诗风转变这一唐诗史上的重要现象。

一、刘长卿“客居”意识的形成与表现

刘长卿的“客居”意识并非从来自有,而是随着刘长卿的经历逐渐形成并日趋强烈的。三十岁之前刘长卿的经历与盛唐时期大多数文人相似,来往于洛阳、长安之间求取功名。亦有漫游梁宋、丰沛等地的经历。然而,安史之乱爆发之前的这些客居经历并未使刘长卿产生孤独漂泊的“客居”意识。原因在于这些客居经历是刘长卿的人生设计,自愿为之。而安史之乱爆发后,刘长卿的人生不再由自己做主,客居常常是不得已而为之,如避难客居与异乡任职。所以,被迫的客居使刘长卿产生了孤独漂泊的“客居”意识。

(一)“客居”意识的形成

安史之乱爆发于天宝十四年(755年)十一月,安禄山起兵范阳(今北京)。同年十二月,东都洛阳沦陷。一个月内叛军席卷大半江山。此时刘长卿正在金陵(今南京)游历。闻乱后,刘长卿由金陵至润州丹阳县(今属镇江)避难寓居。次年六月,安禄山破潼关,玄宗兴蜀,刘长卿滞留京口(今属镇江)。这一时期,刘长卿辗转苏中地区避难,写下了《京口怀洛阳旧居兼寄广陵二三知己》、《旅次丹阳郡遇康侍御宣慰召募兼别岑单父》、《吴中闻潼关失守》等作品。这些作品集中表现了两个主题:其一,离乡去国的个人境遇;其二,安史战乱的国家时局。如“客心暮千里、回首烟花繁”“胡马暂为害,汉臣多负恩”“一雁飞吴天,羁人伤暮律”“胡马嘶秦云,汉兵乱相失”等。以战乱与客居为背景,刘长卿在诗歌中表达了自己流离失所的孤独漂泊感。避难客居不仅有离乡之思,更有去国之悲,这种悲思交加的感受使刘长卿强烈地感受到一种失去家园、漂泊无寄的痛苦。这种痛苦正是战乱之际“客居”心态的反映。战乱迫使刘长卿避难客居,客居的境遇使其产生漂泊之感,“客居”意识由此形成。

避难客居的经历使刘长卿产生了“客居”意识,但这种意识并未止于避难客居经历的结束。在结束了两年左右的避难生活后,刘长卿步入仕途,开始了另一段客居生活——异乡任职。

下面对刘长卿仕宦经历做一简要梳理①参见《刘长卿诗编年笺注》附“刘长卿简表”。:至德二载(757年),刘长卿释褐苏州长洲县尉。至德三载(758年),摄海盐令。寻以事系狱,后遇赦放归,还润州。乾元二年(759年),议贬潘州南巴县尉,命至洪州待命。春,由苏州首途,经湖州、衢州、饶州,至洪州。乾元三年(760年),在江西,来往于鄱阳、余干等地。上元二年,在江西。秋,奉敕归苏州重推。重推维持原议,仍命至洪州待进止。宝应元年(762年),再至江西,逗留于鄱阳、余干等地。其间尝游江州。宝应二年(763年),量移浙西某地,归至苏州一带。广德二年(764年)、永泰元年(765年),在浙西。永泰二年(765年),秩满北归,入刘晏转运使府幕。大历二年(767年),在长安。奉使淮西,行经申、光、蕲、黄、安、沔等州。大历三年(768年),使还。以转运使判官、检校殿中侍御史驻淮南。秋,在扬州。大历四年(769年),再巡浙西、浙东诸州。大历五年(770年),在扬、润。夏,移使鄂州,擢鄂岳转运留后,检校祠部员外郎。大历六年(771年),巡行湘南,历经岳、潭、衡、永、道、连、郴诸州。大历七年至八年(772年-773年),再至长沙。大历九年(774年),遭吴仲孺诬奏,去职东归。途经和州、宣州,归至常州。大历十年(775年),义兴居闲。大历十一年(776年),长卿之冤得雪,复籍。然仍贬睦州司马。秋,由鄂州沿江而下,经江州、洪州,赴任。大历十二年至十四年(777年-779年),在睦州。建中元年至二年(780年-781年),迁随州刺史在随州。建中三年至兴元元年(782年-784年),因李希烈反,避难江左。贞元元年至五年(785年-789年),入淮南节度使募,在扬州。贞元六年(790年),归江南,卒。

据刘长卿从至德二载(757年)至贞元六年(790年)的经历看,33年间他历经35个州县地区。下狱、赦归、贬谪、待命、重推、量移、巡行、避难等经历都非由刘长卿决定。33年非自愿的异乡任职使刘长卿一生几乎都处于客居状态。与这种现实的客居经历一致,刘长卿的诗歌中充满着浓重的“客居”意识。

(二)“客居”意识在诗歌中的表现

常年的颠沛流离、漂泊异乡的经历促成了刘长卿的客居意识,这种意识反映在诗歌中表现为客居身份的自我认定、强烈的孤独漂泊感以及对故乡的思念与思归的渴望。

1.客居身份的自我认定

刘长卿在其诗歌作品中常以“客”自居。以《京口怀洛阳旧居兼寄广陵二三知己》为例:

川阔悲无梁,蔼然沧波夕。天涯一飞鸟,日暮南徐客。气混京口云,潮吞海门石。孤帆候风进,夜色带江白。一水阻佳期,相望空脉脉。那堪岁芳尽,更使春梦积。故国胡尘飞,远山楚云隔。家人想何在,庭草为谁碧。惆怅空伤情,沧浪有馀迹。严陵七里滩,携手同所适[2]。

据诗题与诗中“故国胡尘飞”一句,可知此诗作于安史之乱后刘长卿寓居京口期间。刘长卿避难京口,怀念曾经生活过但现已陷落的东都洛阳,遂作此诗,兼寄广陵的二三知己。诗以寄兴发端,“川阔悲无梁,蔼然沧波夕”言大江宽阔,可惜没有可以借之以渡的桥梁,只能徒对这浩淼沧波。“天涯一飞鸟,日暮南徐客”是刘长卿的自我描述。刘长卿自比作天涯之际一只飞鸟,飘摇于沧波之上,而现实中自己正是日暮下漂泊京口的流浪客。飞鸟与流浪客即是刘长卿对自我身份的认定。故国的胡尘,阻断了他与家人的团聚。天涯孤客只能惆怅伤情,另寻隐逸之处与二三好友相伴以释深衷。这是刘长卿在诗作中首次反映安史之乱,也是刘长卿首次将自我身份定位为“客”。其后的诗作中,“客”一直作为刘长卿的身份代称。如作于天宝十五年(755年)春的《旅次丹阳郡遇康侍御宣慰召募兼别岑单父》“客心暮千里,回首烟花繁。楚水渡归梦,春江连故园。羁人怀上国,骄虏窥中原”,《泛曲阿后湖简同游诸公》“为客难适意,逢君方暂游”作于至德元载(756年)秋《吴中闻潼关失守因奉寄淮南萧判官》“一雁飞吴天,羁人伤暮律”,至德元载冬《冬夜宿扬州开元寺烈公房送李侍御之江东》“迁客投百越,穷阴淮海凝。中原困兽斗,万里栖饥鹰”,《罢设官后将还旧居留辞李侍御》“江海今为客,风波失所依”。从这些诗句中,我们可以看出刘长卿将自我认定为“客”或“羁人”。而“客”这一身份的认定与战乱对其生活轨迹与心态的影响有关。由于安史之乱的爆发,刘长卿避难寓居他乡而成为“客”。现实中“客居”的经历使刘长卿产生了“客居”意识,所以在诗中常以“客”自居。

结束避难生活后,刘长卿开始了异乡任职的经历。这种经历继续使刘长卿保持着“客居”意识。诗作《海盐官舍早春》“小邑沧洲吏,新年白首翁。一官如远客,万事极飘蓬。柳色孤城里,莺声细雨中。羁心早已乱,何事更春风”。此时,刘长卿已经不是安史乱初起时的避难状态了,而是担任朝廷官职。但是这种客居意识依然存在。刘长卿将异地任职的官员视作远行之客。客行远方,万事飘摇无依,甚至羁旅之心早因常年的客居而纷乱,再没有心情去关注盎然的春意。

安史乱平后,刘长卿的生活并未因之而安定,而是继续着漂泊异乡的仕宦经历。大历六年,任鄂岳转运留后、检校祠部员外郎的刘长卿巡行湘南时作《岳阳馆中望洞庭湖》、《入桂渚次砂牛石穴》等诗,诗中仍然体现着明显的“客居”意识,如:

《岳阳馆中望洞庭湖》

万古巴丘戍,平湖此望长。问人何淼淼,愁暮更苍苍。叠浪浮元气,中流没太阳。孤舟有归客,早晚达潇湘。[3]

《入桂渚次砂牛石穴》

扁舟傍归路,日暮潇湘深。湘水清见底,楚云淡无心。片帆落桂渚,独夜依枫林。枫林月出猿声苦,桂渚天寒桂花吐。此中无处不堪愁,江客相看泪如雨。[4]

大历九年客居荆州,刘长卿作诗《题独孤使君湖上林亭》:

出树倚朱阑,吹铙引上官。老农持锸拜,时稼卷帘看。水对登龙净,山当建隼寒。夕阳湖草动,秋色渚田宽。渤海人无事,荆州客独安。谢公何足比,来往石门难。[5]

是年,刘长卿在荆州任职。面对此地的湖光山色,风土民情,刘长卿并没有融入其中,“来往石门难”表明刘长卿在此地难有与贤人交往的机会,心中的感受无处倾诉无法排解,由此产生了孤独漂泊之感。

2.强烈的孤独漂泊感

结合刘长卿的经历看,我们不难理解他将自我身份定位为“客”。“客居”意识常伴随着孤独漂泊感的抒发,也正是孤独与漂泊的感受使刘长卿萌生了流离失所的“客居”心态。在诗作中,刘长卿常选取“孤舟”“孤帆”“孤鸟”等意象,借以点染强烈的孤独漂泊感,如:

《金陵西泊舟临江楼》

萧条金陵郭,旧是帝王州。日暮望乡处,云边江树秋。楚云不可托,楚水只堪愁。行客千万里,沧波朝暮流。迢迢洛阳梦,独卧清川楼。异乡共如此,孤帆难久游。[6]

此诗的写作时间大致与安史之乱爆发同时,此时刘长卿在金陵游历。刘长卿将金陵看作“异乡”,以“孤帆”自喻,一种身无所托、心无可寄的异乡漂泊客跃然而出。“孤帆难久游”一句表明了刘长卿感受到异乡漂泊之难,并且自觉这种漂泊的生活远非长久之计,又如:

《题曲阿三昧王佛殿前孤石》

孤石自何处,对之疑旧游。氛氲岘首夕,苍翠剡中秋。迥出群峰当殿前,雪山灵鹫惭贞坚。一片孤云长不去,莓苔古色空苍然。[7]

此诗作于刘长卿避难曲阿期间。避难之“客”的身份使刘长卿常怀孤独之感,于是见三昧王佛殿前一孤石,心生感慨。诗中刘长卿将孤石视为旧游同道,孤石抛弃了群峰独自来到殿前,正如刘长卿孤独漂泊此地的经历。地上孤石相应,天上孤云相伴,正是刘长卿此时孤寂心态的写照。

如果说避难客居的孤独之感尚有天下临难众人感同身受的话,那么在结束避难客居之后长期的异地任职而产生的孤独漂泊之感则是刘长卿等少数人所特有。作于大历七年(772)或八年的《杪秋洞庭中怀亡道士谢太虚》一诗总结了刘长卿多年来客居生涯的漂泊孤独之感:

漂泊日复日,洞庭今更秋。青枫亦何意,此夜催人愁。惆怅客中月,徘徊江上楼。心知楚天远,目送沧波流。羽客久已殁,微言无处求。空馀白云在,容与随孤舟。千里杳难望,一身当独游。故园复何许,江海徒迟留。[8]

日复一日的漂泊使得眼前的洞庭湖秋意甚浓。客居之人心中的秋天,平添几多愁绪。求道无望,盼归无路。只有那片孤云与之相伴,寄身那叶孤舟,独游于这江海之上,独留于这人世之间。

被迫客居他乡的经历使刘长卿产生了孤独漂泊的感受,刘长卿在诗歌中常借象征孤独的“孤舟”“孤帆”“孤云”等意象来代指自我遭遇。强烈的孤独漂泊感是刘长卿的客居意识在诗歌中的体现。

3.思归的渴望

多年的客居经历除了使刘长卿在诗歌中以“客”身份自居外,还体现为思归的渴望。自刘长卿避难润州以来,诗歌中常流露着“回归”的渴望。如“举目方如此,归心岂奈何”、“泪尽江楼北望归”等。安史之乱导致的流离失所与长期的异乡任职使得刘长卿的“归思”包含两层含义:其一,异乡任职引发的纯粹的思归故乡。其二,由战乱导致的避难离乡,除了引发故乡之思外,还有思归故国之意。

(1)思归故乡

思乡是客居者最普遍情感。刘长卿《时平后春日思归》诗中写道:

一尉何曾及布衣,时平却忆卧柴扉。故园柳色催南客,春水桃花待北归。[9]

诗题所言“时平”是指安史之乱于唐代宗广德年间被平定。此时,刘长卿量移至浙西某地。诗中感慨道,嘉兴县尉官职低微,不如布衣士人逍遥自在。故乡①此时时平,“故园”当指故乡。桃红柳绿,春意正浓,正等待这位漂泊天涯的客居者归乡。诗中的故乡盛景催促、等待其归乡,其实是刘长卿心中企盼思乡的感情流露。

(2)思归故国

安史之乱期间,刘长卿因事系狱。议贬潘州南巴县尉,命至洪州待命。刘长卿从润州赴洪州,这一期间安史之乱未平,家国之忧深怀于心,如:

《夕次擔石湖梦洛阳亲故》

天涯望不尽,日暮愁独去。万里云海空,孤帆向何处。寄身烟波里,颇得湖山趣。江气和楚云,秋声乱枫树。如何异乡县,日复怀亲故。遥与洛阳人,相逢梦中路。不堪明月里,更值清秋暮。倚棹对沧波,归心共谁语。[10]

战乱之际寄身异乡,对家人的思念中更存有一份担心。对故乡亲友安慰的牵挂使得思归之心更加强烈。无奈身寄烟波,自身难保,只能对秋风朗月诉说心中的思归之情。又如上引《京口怀洛阳旧居兼寄广陵二三知己》诗中“故国胡尘飞,远山楚云隔。家人想何在,庭草为谁碧”。诗的创作背景是洛阳沦陷,长卿避难京口。欲归故乡,有远山楚云相隔,欲归故国,有胡尘相阻。洛阳既是家,东都又代表国,对故乡与故国的思念交织在一起。这种家国之思是战乱期间的客居者特有的感受。

二、“客居”意识与“移情”手法

刘长卿诗歌中表达“客居”意识除了直抒胸臆的写法外,主要通过“移情”的艺术手段实现。所谓移情,指“人们在审美活动中,由于联想和心境的作用,使客观事物‘带’上了某种情感和性格,美学上称之为‘移情’。”[11]清人孙枟说:“物本无情,遇会心人,偏多生趣。”[12]“刘长卿并不是个爱用自白的方式直抒胸臆的诗人”[13],而是常将自己的情绪投射到日常景物上,以物传达内心情感。“物”遇到了刘长卿这位会心人,便多了“生趣”。刘长卿善于移情于孤独之物,并取得了含蓄内敛的艺术效果。

(一)移情于孤独之物

由于长期的客居经历,刘长卿诗歌中常流露出孤独漂泊感。这种感受常借一些象征孤独的物象来传达。比如,诗中常赋予“石”“云”“帆”等物象以孤独感,以此自喻,表达内心孤独漂泊的感受。如上举《题曲阿三昧王佛殿前孤石》诗,刘长卿将殿前孤石比作自己,对孤石经历的描述折射出自己的影子。

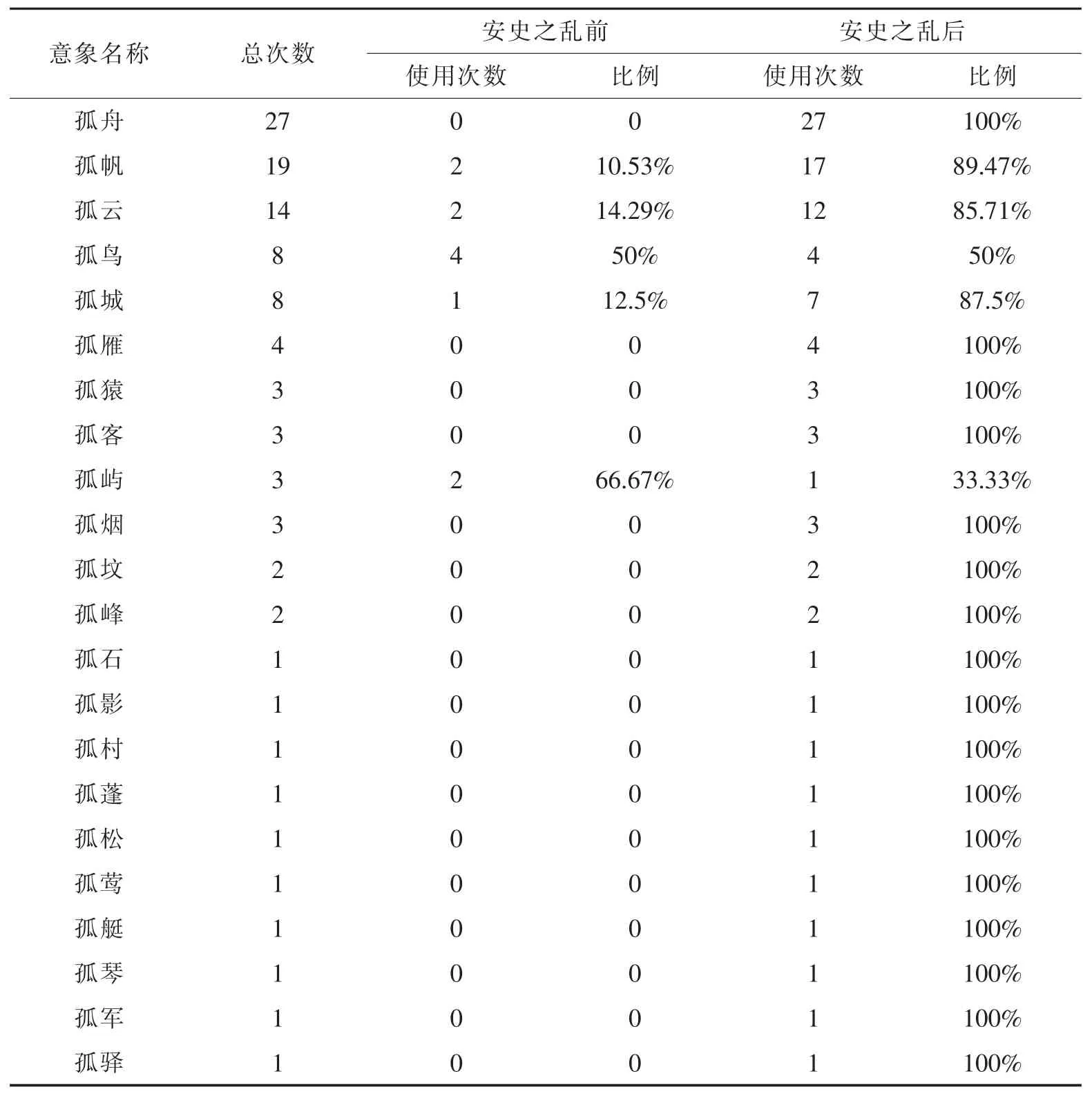

现将刘长卿509首诗歌(安史之乱前56首,后453首)中“孤”意象,以安史之乱前后分界,统计如下表所示:

表1

由上表可看出,刘长卿诗歌中出现过约22种表示孤独意义的意象。其中一些意象被刘长卿反复使用,如“孤舟”“孤帆”“孤云”等,这些意象在安史之乱后的使用频率明显高于安史之乱前。说明安史之乱后刘长卿的生活环境与心理状态较之从前都有明显变化,环境更加孤单,内心更加孤独。其中,使用频率最高的两种意象是“孤舟、孤帆”。舟与帆是古代水陆常用的交通工具。刘长卿多次使用这两种意象,一方面说明他的生活中常见这两物,另一方面,舟与帆本身具有漂泊无依的特点,与刘长卿的经历颇为相似。从刘长卿的人生经历看,刘长卿一生往来于江浙、湖广、江西等地,水陆行舟当是平常之举,舟、帆意象能形象恰当地表达其内心感受,所以刘长卿移情于这两种物象。在诗歌中,刘长卿常以两物自比。如“双鬓日已白,孤舟心可论”,双鬓白是刘长卿言己已年老,孤舟心即是刘长卿之心,意为自己漂泊无依的经历好比孤舟,内心正如孤舟一样历尽漂泊。

(二)“移情”的艺术效果

“移情”与直抒胸臆是诗歌中常见的感情表达方式。但二者的艺术效果有所不同。直白地表述内心情感往往给人以深刻的直觉印象,而通过“移情”手段虽没有那么强烈的直观感受,“却委婉多姿,含蓄有味,而且也给灰暗的景物涂上了一抹亮色,显示出一点凄清哀艳之美,或者说是一种韵致”[14]。从所表达的情感类型来看,能够直白抒发的情感常常是激越热烈的情感,而一些幽深曲折的情感往往不易用直抒胸臆的方式来表达。

英国文艺批评家巴格特在《论移情作用》一文中说:

移情作用,尽管不是绝对基本的心理过程,但它确实是一种比较简单的心理过程。它进入到我们所说的想象、同情中,同时也渗入到根据我们自身的内部经验进行的推理中。这种内在的经验使我们对外部的世界形成我们自己的概念,并把我们不断地高度统一起来的内在经验的结构形式,也就是说,把我们自身的活动和目的的结构形式传给从外部获得的不同的断断续续的知觉……移情作用帮助我们达到许多有价值的相似。[15]

这段话解析了“移情”生成的心理机制,并从这个角度说明了移情的价值。简单说,移情就是经验与感受达到契合。经验被感受验证,感受强化着经验。以刘长卿孤舟自喻为例,“舟”这一概念是刘长卿在生活中形成的经验或称概念,它具有漂泊无定的特点。客居经历所导致的孤独漂泊感正契合了他内心“舟”的概念。孤独感强化了“舟”的概念,“舟”的概念被孤独感印证,从而不自觉地产生了移情。而移情的作用在于帮助我们找到内在经验与外部感受的相似之处,内心感受亦能够借移情之物形象地表达。由于“移情”,诗人在作品中并非直白地表达感情,而是以移情之物寄寓自己的情感,从而形成了含蓄内敛的艺术特色。

移情是一种简单的心理过程,人所共有。客居经历并不足以解释刘长卿诗歌创作中的移情现象。但是,刘长卿诗作中的移情现象有一个显著的特点,即移情之物多为象征孤独的物象。这种擅于移情于孤独之物的现象则是刘长卿诗歌创作的特点,而这一特点与他思想中的“客居”意识有密切关联。客居的孤独之感引发了刘长卿对孤独之物的同情,在创作中表现为偏重选取象征孤独的意象加以描写,并移情其中,以表达内心的孤独感受。

三、“客居”意识的时代性与文学意义

客居经历不是任何唐代文人都有的经历。唐代文人为求仕宦,应举、漫游、奔走幕府,这些经历大都是在客居他乡时进行的。比如,杜甫以“飘飘何所似,天地一沙鸥”来总结此生漂泊。然而,相同的客居经历未必产生同样的客居意识。刘长卿经历的客居及“客居”意识具有鲜明的时代特征与典型的文学意义。

(一)时代特征

刘长卿客居生涯的起始与安史之乱的爆发同时。安史之乱,叛军起初即占领了两京。随后,唐玄宗弃国入蜀,太子北上避乱。国家一时之间失去了主人,这使得当时很多人有国破家亡之感。刘长卿的客居生涯即开始于这个特殊的时代背景,特殊的时代背景使得刘长卿的客居既是离家又是去国,双重意义在刘长卿心里是双重的悲痛,双重的孤独。安史乱军为乱八年,数度侵占长安、洛阳两京。八年的动荡不安洗涤尽了这一辈人心中的盛世印象。与上一代盛唐诗人不同,王维、李白、杜甫等盛唐诗人在安史之乱期间相继去世,他们尚未完全感受盛唐的衰落就已离世,而刘长卿完整地经历了这八年。八年中,他同时遭受了议贬潘州、待命洪州、逗留江西等一连串不快的仕途经历。因此,刘长卿的客居感受从开始形成就比盛唐一代诗人打上了更深的时代烙印。安史之乱结束后,刘长卿继续辗转多地任职,期间又经历了遭诬陷去职的不公待遇以及地方割据势力李希烈叛乱等社会乱象。可以说,刘长卿的客居经历见证了唐王朝自安史之乱后走向衰败的一段历史。

(二)文学意义

刘长卿诗歌中表现的“客居”意识是对中国古代文学“客居”传统主题的继承。同时,受“客居”意识的影响,刘长卿诗歌抒情方式内敛化的转变是盛中唐诗分界的转关。

客居是中国古代文学的传统主题。钟嵘《诗品·序》言:

嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。至于楚臣去境,汉妾辞宫,或骨横朔野,或魂逐飞蓬,或负戈外戍,杀气雄边,塞客衣单,孀闺泪尽。或士有解佩出朝,一去忘反。女有扬蛾入宠,再盼倾国。凡斯种种感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情。[16]

所谓的“离群”与“客居”大致同义,皆指离开家园,孤单生活。“离群”而导致的“感荡心灵”,正是“客居”意识的表现。这种孤独漂泊感借由诗歌宣泄,由此形成“客居”这一文学主题。离群索居是自古而来普遍的生活经历,历代文人都不乏“客居”主题的文学作品。从这个角度来说,刘长卿的“客居”意识并非独出心裁,那些表现孤独漂泊感受的诗歌作品是对传统客居主题的继承。此外,作为盛中唐之交的诗人,刘长卿的“客居”意识影响其诗歌的抒情方式,这可以作为解释盛中唐诗风转变原因的其中一个。

胡应麟《诗薮》言:

诗至钱、刘遂露中唐面目。钱才远不及刘。然其诗尚有盛唐遗响,刘即自成中唐,与盛唐分道矣。刘如建牙吹角,一篇即盛唐难之,然自是中唐诗。[17]

胡应麟认为,盛中唐诗分界者是刘长卿,刘长卿的诗歌开启中唐风尚。钱起诗中尚有盛唐遗存而刘长卿则全是中唐面目。只能说,胡应麟的话说对了一半。钱起、刘长卿二人是大历时期的代表诗人,这一批诗人成长于盛唐时期。与典型的盛唐诗人相比,刘长卿有盛唐时代诗人的自信与上进。如“君门献赋谁相达,客舍无钱辄自安。且喜礼闱秦镜在,还将妍丑付春官”,并且写作了精巧绝伦的《杂咏八首》以向李希言投卷。但是,刘长卿诗歌的一些鲜明的特征与盛唐诗风的确是有区别的。如上所论的抒情方式。盛唐诗人的抒情方式往往是奔放张扬的,如李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,而刘长卿的情感抒发则是通过“移情”他物来实现,是内敛含蓄的。刘长卿与盛唐诗人生活于不完全相同的时代,他的客居经历与由此形成的“客居”意识以及性格等多重因素使得刘长卿选择了迥然于盛唐传统的抒情方式。这种抒情方式在与其有着相似经历的大历诗人手中得到发展,一变“盛唐诗风的健朗气骨为悠远的韵致,豪迈的气势为幽隽的情调,雄浑凝重的格调为清空闲雅的意趣”[18]。

[1]李塨.周易传注[M].文渊阁四库全书影印本.

[2][3][4][5][6][7][8][9][10]刘长卿.刘长卿诗编年笺注[M].储仲君编,年笺注.北京:中华书局,1996.94,336,344,391,90,100-101,94,266,213,375.

[11]朱慧珍.美学理论基础[M].南宁:广西民族出版社,1992.14.

[12]孙枟.余墨偶谈[M].同治癸酉双峰书屋刊袖珍本.

[13][14][18]蒋寅.大历诗人研究[M].北京:北京大学出版社,2007.19,70,2.

[15]马奇.西方美学史资料选编[M].上海:人民出版社,1987.871.

[16]钟嵘.诗品[M].周振甫译注.北京:中华书局,1998.20-21.

[17]胡应麟.诗薮[M].上海:上海古籍出版社,1979.