凝心聚力,攻坚克难,开创蜂学科教新局面

苏松坤 张开晃 陈文彬 黄少康 纪英 付中民 林惠科

(福建农林大学蜂学学院,福州350002)

凝心聚力,攻坚克难,开创蜂学科教新局面

苏松坤 张开晃 陈文彬 黄少康 纪英 付中民 林惠科

(福建农林大学蜂学学院,福州350002)

光阴荏苒,岁月如梭,我国的蜂学高等教育已走过半个多世纪,取得了辉煌成就,培养了一大批专业人才,推动我国蜂产业蓬勃发展。继往开来,当历史把接力棒交到我们手中,深感责任之重大,使命之光荣。在此,我们通过《中国蜂业》信息平台,向蜂业同行汇报福建农林大学蜂学学院的发展历史、现状、发展目标和举措,恳请诸位同行共同出谋献策,共同开创我国蜂学科教新局面。

一、蜂学学院发展历史

蜂学学院是我国办学历史最悠久的蜂学高等教育基地,是唯一以蜜蜂为主体专业的特色学院,在我国蜂学高等教育及蜂产业中发挥重要作用。蜂学学院前身为1960年农业部委托福建农学院创办的二年制养蜂专业,龚一飞任养蜂教研组主任。1967年,养蜂专业因文化大革命停止招生,1978年,养蜂专业恢复招生。1980年开始招收全国第一届四年制养蜂专业本科生,1981年,福建农学院成立全国唯一的蜂学系,龚一飞任系主任。1984年,该系开始培养硕士研究生。2001年4月,成立福建农林大学蜂学学院,2004年获批特种经济动物饲养(蜂)硕士点,2009年蜂学专业被教育部认定为国家一、二类特色专业建设点,2010年学院新增中药资源与开发本科专业,2013年开始招收蜂学博士研究生以及海外留学生,2014年蜂学专业进入教育部第一批卓越农林计划——复合应用型人才培养计划。

二、蜂学学院发展现状

蜂学学院下设“蜂学系”和“中药资源与蜂产品系”两个系,现有“蜂学”和“中药资源与开发”两个本科专业,一个二级学科硕士点“特种经济动物饲养”;一个二级学科博士点“蜂学”,现有在校本科生532人,硕士生38人,博士生5人,海外(尼泊尔和巴基斯坦)留学生2人。

学院现有专任教师19人,其中具有正高级专业技术职称8人,副高级6人,中级4人,初级1人;具有博士学位教师12人占63%,博士生导师3人,硕士生导师13人,享有国务院特殊津贴专家2人,“闽江学者”特聘教授1人,校“金山学者”讲座教授1人,校严家显最高奖教金获得者1人。4位国家蜂产业技术体系岗位科学家,1位省优秀专家,2位省“百千万人才工程”人选,1位省十大杰出科技青年标兵,1位省巾帼发明家,1位获“福建省第二届杰出人民教师”光荣称号、1位省师德先进个人、2位教师获校金山学者青年学术新秀称号等。此外,外聘中国科学院吴常信院士、陈润生院士、中国工程院庞国芳院士、农业部蜂产业体系首席科学家吴杰研究员、国家千人计划浙江大学彭金荣教授、澳大利亚国立大学张少吾教授、美国农业部陈彦平博士、台湾大学何铠光教授及其他8位著名蜂学专家为客座教授或兼职教授。

学院建有实验室9个,设备总值1272.2万元,总使用面积1428平方米,可满足教师科学研究和新产品研发,以及本科生实验教学使用。现承担本科实验教学课程21门91个实验。学院现有三大专业实习基地体系,蜂产品加工教学实习基地体系、蜜蜂饲养管理教学实习基地体系、中药资源与制药教学实习基地体系,实习基地点遍布全国绝大多数省份,为提高学生的实践操作能力奠定了坚实的基础。学院自建2个教学实践蜂场(中蜂场和意蜂场各1个),1个国家级科普教育基地;1个共青团中央青年创业就业实习基地;1个具备2万多平方米国家药品与保健食品生产许可的GMP现代化蜂产品加工与制药实践教学基地;1个蜜蜂博物馆;1个中草药标本馆;1个百药种植园。此外,学院与国内多家蜂企业建立合作关系,共建校外实习基地11个,为实践教学提供良好条件。

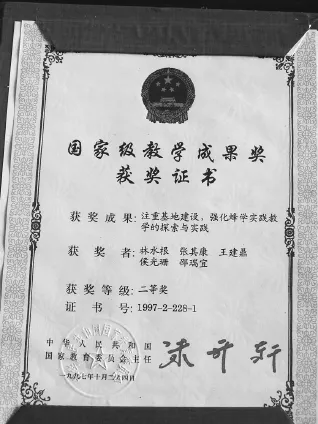

学院下设2个研究所、5个工程研究中心与工程实验室(2个国家级、3个省级)、1个国家蜂产业技术体系功能研究室。学院教师先后主持承担国家、省部自然基金、国家重点攻关与高技术产业化等科研开发项目30多项,到位科研经费达2000多万元;发表学术论文500多篇;主编出版蜂学专著7部,获发明专利9项,实用新型专利13项,主持的成果“注重基地建设,强化蜂学实践教学的探索与实践”获国家教学成果二等奖,主持的科研成果获国家发明四等奖1项,省科技进步二等奖2项、三等奖1项,国际发明尤尼卡金奖1项,合作项目获国家发明二等奖1项等。在蜂产品加工、蜜蜂抗病育种技术与优良蜂种培育、蜜蜂生理病理与健康、蜂王浆机械化生产技术、蜜蜂规模化饲养等方面取得了重要进展,其中多项成果实现了产业化,产生较大社会影响力。

三、学院的发展目标与举措

目前学院面临的问题非常严峻。一是蜂学学院虽然是非常有特色的学院,但学科偏小偏窄,发展空间受限;二是人才培养方面,研究生和本科生的培养质量有待提高,特别是专业与学科建设、对外合作交流更待加强;三是教师队伍质量和数量有待提高,学院生师比偏高,有海外留学经历的专任教师比例较低;四是国家级杰出人才缺乏,学院迫切需要在杰出人才引进与培育方面弥补不足;五是学院以教学为主,科研滞后,发表SCI论文数量少,缺乏高水平的科研成果。

针对当前存在的问题,学院确立了新的发展目标并制定了相关发展举措。目标是实现学院由教学研究型向研究教学型转变,进一步增强学院人才培养与科技创新能力,使学院成为全国高等蜂业人才培养的重要基地、高水平蜂业科技创新基地、成果示范与推广的重要基地;注重科学研究与对外交流合作水平的提升,使我院的科研成果真正惠及蜂的各个行业,促进我国蜂产业的快速发展,进一步扩大学院的社会影响力,使学院成为国际上享有一定知名度的蜂学教育与研究的特色学院,以及对台港澳蜂业交流合作的重要基地。

1.人才培养

(1)通过实施“人才培养模式改革、优质教学资源建设、本科实践教学平台优化”等项目,到2017年,全面形成特色鲜明的综合化与个性化有机结合的本科人才培养模式、“科研型、技能型及创业型”为核心的教学管理体系和有效的教学质量监控与保障机制,进一步体现“突出综合培养,强化实践训练,服务地方农业”的综合型本科人才培养特色。中药与蜂学专业结合,建设具有鲜明专业特色,集蜂学与中药为一体的实验教学基地。

(2)根据学生未来的就业出路确定培养模式,建立蜂学精英班、蜂产品检测与加工、蜂业经济管理与电子商务三个方向。蜂学精英班培养目标是进入研究生学习和科研学术研究,培养未来的蜂学精英,根据学生的兴趣和成绩,建立能进能出机制;蜂产品检测与加工方向培养目标是进入蜂产品企业从事蜂产品质量检测、控制和加工等的技术创新型人才;蜂业经济管理与电子商务方向培养目标是从事蜂业经营管理、蜂产品市场营销的高层次创业型人才。解决目前蜂学专业学生专业思想不稳,定位不清的问题。

(3)人才培养建设目标由现有的“蜂学”与“中药资源开发”两个培养方向,至2015年建立蜂学精英班培养模式、2016年新增蜂产品检测与加工培养方向,2017年新增蜂业经济管理与电子商务培养方向。

(4)鼓励学生提早进入实验室,在导师的指导下参加课外科研训练,至2017年实现大学生在“挑战杯”竞赛零的突破。

(5)根据学院的发展与人才培养的需要,构建较完整的“蜂学”和“中药资源与开发”教学体系,具体包括专业基础课、专业选修课程、实践教学、双语教学、网络教学、教学资料库。

(6)做好《蜂产品加工学》省级精品课程建设,力争申报国家精品课程,申报1门省级精品课程和2门校级精品课程。做好视频公开课申请工作,申请1门视频公开课。鼓励教师根据专业发展需要编著1~2部教材,出版2~3部专(编)著,作为教学参考材料。

(7)建设专业基础课程的教学团队,成立《蜜蜂生物学》、《蜜蜂饲养管理》、《蜜蜂保护学》、《蜜蜂遗传育种》、《蜂产品加工与分析》、《中药分析鉴定》等5个教学团队,制定全院统一的课程教学大纲。

2.学科建设

凝练4个具有明显优势和特色鲜明的学科方向,每个方向着重3~5个方面重点发展领域,有力支撑国家蜂产业技术体系岗位科学家团队建设和畜牧学一级学科博士点申报。具体学科方向与重点领域如下:

(1)蜜蜂现代化饲养管理技术及配套设施:蜜蜂规模化饲养技术、机械化生产设施、蜜蜂生物学、蜜蜂生态学。

(2)蜜蜂遗传育种与种质检测:蜜蜂育种技术、优良蜂种选育、分子辅助选育、种质性能检测、社会行为的分子基础。

(3)蜜蜂病害防控技术:蜜蜂疫病防控、中蜂囊状幼虫病防治、蜂螨防治、白垩病防治、微孢子虫防治、蜜蜂健康产品开发。

(4)蜂产品加工与质量检测:蜂产品深加工技术、活性组分分离与鉴定、药物残留检测、质量安全、天然产物功能药理作用。

3.人才队伍建设

(1)下大力气做好人才引进工作。探索人才定向培养方式,完善人才引进政策,优化人才发展环境。到2017年末,引进5~8名高水平博士,引进1~2名副教授以上(含博士后)教师,力争引进1~2名教授。

(2)重点抓好中青年教师培养。资助和支持青年教师攻读博士学位,至2017年力争40周岁以下的专任教师全部是博士;以团队的形式支持青年教师发展,至2017年末力争在岗专任教师主持过省级及以上科研项目;每年选送若干名青年教师到国内外大学进修或攻读博士学位,合作科研和参与国际学术交流,至2017年末力争一半以上的青年教师有半年以上的海内外研修经历;至2017年每位青年教师均有SCI或EI论文或学术专著。

(3)大力加强师德建设。引导教师为人师表、教书育人。大力弘扬科学精神,鼓励教师开拓创新、严谨治学。加强制度建设和职业道德教育,实行学术不端行为“一票否决制”。

4.科研创新

(1)深化科研发展理念。强调科研与教学互动的理念。引导教师通过开展科学研究,及时掌握现代科学新思想新思维,将现代科学发展的最新成果传授给学生、贡献于社会。同时,通过教学经验的积累,启发新思路,拓展新视野,深化理论与应用研究方法创新;强调科研促进学科建设的理念,将科学研究与学科发展整体布局、方向定位、梯队培育等紧密结合,推动科研与学科互促共进。

(2)提升科学研究水平。高度重视重大科研项目申报立项工作,建设目标为至2017年,新增国家级项目3~5项,省部级项目5项。科研经费由目前的年均500多万建设发展至年均1000万,发表SCI论文25篇以上;力争省级科研成果奖1~2项。

(3)平台建设。学院现有天然生物毒素国家地方联合工程实验室、蜂产品加工与应用教育部工程研究中心两个国家级科研平台,建设目标为至2017年新增省级科研平台1个,培育新的国家级科研平台。

(4)完善科研评价体系。在继续坚持以项目、论文、著作、获奖等指标作为学术评价的同时,将科研成果应用转化产生的经济社会效益、学术论文被引用次数、引进横向课题经费的数额等纳入奖励和科研指标量化体系。

5.社会服务

强调教学科研为社会服务、引领社会发展的理念,在教育服务、科研服务、文化服务等层面履行大学职能,为国家和地方建设做出贡献。服务国家蜂产业发展需求,以产品为主线,打造基础研究与应用研究并举的高水平科研体系,取得一批产生重要影响、具有原创性的理论研究与应用研究成果,推动现代蜂业产业发展。弘扬蜜蜂精神与文化,发挥大学的教育优势,面向社会积极进行科普宣传工作。

6.对外交流

加强国际交流与合作,建立国际化合作平台,开展实质性高水平的合作研究。一方面,邀请国外知名专家学者到学院讲学,另一方面,积极促成学院教师到国外学习深造、合作研究和参加国际学术交流活动,培养教师的国际化视野,扩大学院的国际影响力。

总之,蜂学学院拟通过多方面的举措,全面提升蜂学学院的教学和科研水平,为我国培养更多更好的蜂业高级人才,为蜂业事业的发展贡献力量。