生死考验大雪山

生死考验大雪山

风雪夹金山摄影/何在礼

“昼夜兼程二百四,猛打穷追夺泸定。铁索桥上显威风,勇士万代留英名。”红军渡过大渡河,完成了这一生死大战,逃过了最危险的关头。强渡大渡河之后,红军尽管还将面临前方数不尽的山川河流,但是已经离开国民中央政府可以控制和影响的核心区域,在军事上的威胁大大削弱。接下来中央红军最急迫的任务就是和强大的红四方面军会合。会合之后,红军就有超过十万的兵力,任何一个地方军阀都无力独自阻挡它,红军的前途一片光明。然而,渡过大渡河之后,红军又迎来了一次大危机。红军能否再次转危为安?

前进!必须翻过大雪山

飞夺泸定桥后,红军暂时摆脱了追兵威胁。

此时的泸定桥已经被红军彻底控制,只需要将桥炸断就可以阻挡住追击红军的十万名国民党中央军,泸定桥的铁索已经被炸断,要修复断裂的铁索就必须花费大约半年时间。就在这时候,好消息也传来:红四方面军已经到达距中央红军很近的川西北卓克基一带。中央红军要和红四方面军会合就只剩下一条防线:川西地区西部的芦山、天全、宝兴一带,然而,看似近在咫尺的两军想要会合又谈何容,在这条防线上横亘着终年积雪、空气稀薄的大雪山——夹金山。

如何同红四方面军会合?此时,摆在中央红军面前可选择的路就有这样几条:

第一条路是一条相对好走的路,红军可以从大雪山的东边通过。这条路通往成都平原相对较近,道路交通状况好。同时,沿途大都是汉族人口,方便沟通交流,解决一路上粮食补给难题。若是选择走这条路,三到四天就可以和红四方面军会合。然而,这条路的缺点也很明显,沿途许多地方都是川军地盘,一旦行进必然会与上万川军交火,此时的中央红军只剩下1.5万人左右,一旦交火,必然又会损兵折将。

第二条路是从大雪山西边通过,一路上没有任何川军防御,军事上没有任何威胁。但这条路通往川北阿坝地区,曾经是进行汉藏贸易的马帮通道,曲折难行,并不适合大部队快速行进,难以得到补给。

还有没有第三条路线呢?西边、东边通过对中央红军都有着巨大困难,那么能直接从中间翻越大雪山通过吗?这是一条惊险之路,走这条路就必须翻过终年积雪、海拔超过4200米的夹金山。跋山涉水的红军从未爬过这么高的大山,路途必定艰难万分。然而,这条路确是直线距离最近的,况且环境恶劣,山上必定没有川军驻防。

没有退路了,想要迅速突破芦山、宝兴、天全这一线的川军防线,避免再和兵力占优的川军火拼,就只能选择第三条路线——翻过大雪山。

1935年6月2日中革军委发布《关于我军夺取天全、芦山的行动部署》的命令。要求“我军放弃攻打清溪、荥经,迅速夺取天全、芦山之战略要地”。

夹金山摄影/孙建东

历史的奇迹

6月12日,红军主力开始翻越长征道路上第一座雪山——夹金雪山。

中央红军在长征历史上共翻过5座海拔超过4000米的大雪山,分别是夹金山、梦笔山、雅克夏山、昌德山、达古山。而红四方面军由于南下和北上,也翻越了雪山二十多次。

根据当时红军官兵回忆的资料,大雪山是他们自从江西中央苏区出发八个月以来,最困难的一段路程。这八个月来,红军战士在云贵地区的险要地形连续作战行军,爬过无数大山,渡过无数大河,留下的都是身经百战的人。但是现在连他们也这么说,可见爬过雪山的艰难。

夹金山是邛崃山脉南部的高山,海拔4200多米。山上云雾缭绕,白雪皑皑,积雪终年不化,空气稀薄,没有道路,没有人烟,气候变化无常,时阴时晴,时雪时雨,忽而冰雹骤降,忽而狂风大作,有神山之称。歌谣说:“夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,人不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间。”

当地群众摇着头对红军说:“雪山是过不得的。大雪山,只见人上去,不见人下来。”他们把雪山称为“山神”,说如果有人在山上讲话、说笑,触怒了“山神”,不是被冰雪埋没,就是被风暴卷走,只有仙女才能飞过此山。

从科学上来说,一旦超过3000米这个高度,人体就无法自动适应。人越往上走,山上的空气就越稀薄,气压也就越低。根据当时战士回忆资料,开始爬山的时候,还高兴地拉歌。但是一旦快进入雪线的时候,哪怕是身体再好的战士,都会感到“胸口像压着一块大石头喘不上气,每迈出一步都要很大的力气,心也跳得格外厉害”。

红军爬雪山油画摄影/梁凤英

当时正值盛夏,但一到雪山脚下,朔风呼啸,雪花满天,温度骤降。战士们身着单衣、脚穿草鞋,要翻山,困难特大。“风卷着雪花,万马奔腾似的,从山顶上呼啸而来,把战士们吹得摇摇晃晃,站不住脚。乌云带来了冰雹,打在炊事员挑的铁桶上,丁丁当当地响。冰雹刚过去,大雨又来了,冰凉的雨水淋湿了衣服,还直往领子里灌,弄得战士们浑身是水。英勇的红军踏着没膝的积雪,一步一步向山顶前进。”“越近山顶,天气越冷,空气越稀薄,呼吸越困难。许多战士冻得嘴唇发白,牙齿格格地响。”战士们爬上顶已是中午。他们用铁镐铲出冰路,后续部队沿着他们的脚印前进。草鞋渐渐地裹满了冰雪,脚冰得失去了知觉。山上狂风四起,雪花随风扑面而来,像刀割一样拍打着战士们仅用单衣遮盖的躯体。有些战士草鞋穿烂了,只好光着脚爬过雪山;许多人得了雪盲症,只好让人拉着下山。他们年轻的扶着年老的,身强的扶着体弱的,男的拉着女的,小战士拉着马尾巴。到了山顶,大部分人就走不动了,恨不得立即找个地方坐下来休息。但是,一旦坐下来,冷风一吹,往往就站不起来了。

中央红军爬过雪山,一共牺牲了近500人,相当于每二三十个战士中就有一个牺牲。死亡最多的是担架员和炊事员。担架员不愿意丢下那些在战斗中负伤的红军战友,炊事员背着大铁锅和尽可能多的食物,很多在雪山顶上坐下,就永远不能再站起来了,成为了雪山上一座座圣洁的丰碑。红军后卫部队通过的时候没有人引路,都是沿着一路上埋藏阵亡战士的雪堆前进的。

雪山之下 永恒的丰碑

6月12日,这是伟大的时刻,两股红军终于会师了,在大雪山达维附近一个叫作木城沟的不起眼的藏族小村庄。

就在中央红军翻越夹金山的同时,李先念率领的红四方面军的第三十军主力驻扎在理县和达维,下辖八十八、二十五、二十七三个师,总兵力共2万多人。他们在中央红军渡过金沙江的同时,就在张国焘的命令下主动从川北南下,和红一方面军会合。他们从150公里以外的理番出发,一路扫清夹金山北边的川军据点,准备进而翻过雪山占领宝兴和芦山,和红一方面军会合。红三十军随即翻越了梦笔大雪山,击溃川军邓锡侯部一个团占领了二河口镇,进而又攻占了懋功,先锋一部占领了夹金山下山的必经之路达维。

此时的中央红军历经了翻越雪山的千辛万苦,根据当时的老兵回忆,他们从山上下来时,穿的衣服五颜六色,什么样式都有。人都很瘦,差不多皮包骨头了。许多来自南方的红军战士身着破烂的单衣,满是血泡的脚上缠着干树皮,武器也破烂不堪,重武器全部扔掉了,一人身上就两三发子弹。

在木城沟,红四方面军和中央红军胜利会师,久经生死的老将们也不禁当场热泪盈眶。双方的战士们更是冲出来热烈地拥抱在一起。6月15日,中央红军主要领导到了小城懋功,李先念率部热烈欢迎中央领导和中央红军。

长征的力量,至今可以毫无遮拦地直指人心,它史诗般的作为,让红军的敌人都不得不暗自感叹。这次远征使人们不断地思考,为什么那么艰难的行军和打仗,它还能吸引到那么多人放下自己的锄头、钢笔,转而手握钢枪,历经艰难,头顶红星而行?

历史早已备好了答案。

问题的答案就在署名为中国工农红军总政治部的布告,是红军翻越夹金山前贴在沿途老百姓的墙壁上的。虽然已经有部分的残破,但是几十年前的字迹依然清晰。其中写道:

红军是有严格纪律的军队,不拿群众一点东西,借群众的东西要送还,买卖按照市价。如有侵犯群众利益的行为,每个群众都可到政治部来控告。铁的纪律,钢的队伍!

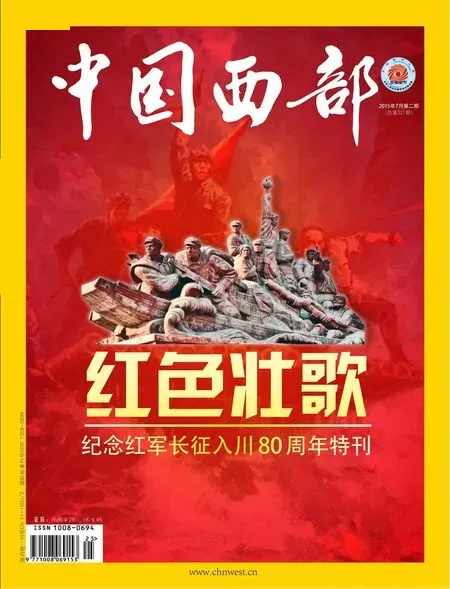

1935年6月,在宝兴,红军停留了4天,而当地群众,记住了他们80年。在四川宝兴县红军长征翻越夹金山纪念馆前竖立着高大的主题雕塑,这是一幅应当被中国人记住的永恒画面:连成一线的红军相互搀扶,爬向山顶。这些面容朴素的红军,这些到达或未到达目的地的人们,他们永远也不会知道,他们的后代会用什么样的敬仰目光仰望着他们。

长征的意义,在这样的仰望中,也在随后的历史进程中慢慢显现出来。(责任编辑/杜妮 设计/赵清)

——记中国共产党在川军出川抗日中的积极作用