高校危机管理措施有效性分析及改进对策

许文君

(黎明职业大学信息与电子工程学院,福建泉州362000)

一、引言

国外学者对学校危机或校园危机研究较多,而专门针对高校危机的研究相当少。比较而言,国内近几年对高校危机有一定研究。刘向兵、倪莹认为,从狭义上理解,高校危机主要指“威胁到学校运作”“损害学校功能”事件;从广义上来讲,高校危机还应包括更多的伤害性事件,如学生罢餐事件、学术腐败行为曝光、爆炸事故、放射性物质安全等[1]。许中华、雷育胜认为,凡是发生在高校校园内或与高校成员有关的,在事先未预警的情况下突然爆发的,可能严重威胁到高校正常教育秩序的,并可能带来其他不良后果的事件,包括对高校成员造成不安与伤害、对高校的教学设施造成破坏以及形象声誉受损的等,而以高校现有的人力与资源难以立即有效解决的,均称之为高校危机[2]。李志强认为,高校危机主要是指严重威胁高校或高校师生的自身利益和正常发展状态,并可能带来破坏性后果的不确定性情境或事件[3]。李可庆认为高校危机是指由于“高校问题”的管理不善或者突发事件的发生,导致高校这个复杂系统的正常运行遭到破坏,需要高校管理者在解决条件匮乏的情况下做出积极决策迅速应对的情境[4]。

2003年SARS事件后,学者以及高校管理者纷纷开始总结SARS的惨痛经验和教训,并在此基础上重新开始对高校危机管理进行研究[5-6]。透过“非典”事件研究校园危机管理的学者有6位。如赵中建、徐士强在《学校危机管理——由“非典”事件引发的思考》一文以学校在非典时期的不同表现为切入点,探讨高校危机管理问题[7]。但在2009年甲流大规模爆发流行之前,人们对高校可能爆发的疫情危机失去了应有的警惕性。金首红的问卷调查显示,被调查者所在学校或周围学校发生的危机事件有(多选题):自杀事件、行政管理不当等引发的事件、暴力、火灾、校园食物中毒、校车事故、性骚扰、学术丑闻、自然灾害,其中传染病、吸毒、突发劫持人质无人选择。但事实上许多“非典”疫情严重地区的高校在2003年经历了最严峻的传染病考验,时过境迁,被调查者也未将“非典”和传染病联系在一起,说明学校对传染病等疫情危机事件的弦比较松弛[8]。

综合以上各种高校危机分类的标准来看,高校疫情危机是一类非常特殊的危机。高校发生传染病疫情危机既是个人层面的危机,也是学校的危机,由于高校的社会影响,还会造成社会层面的危机。同时,它既是内部危机,也是外部危机;既是灾变性的危机,也可能产生管理决策危机,进而有可能造成信誉危机[9]。

二、研究设计和实证分析

以H7N9疫情为背景,将泉州市部分高校的教育人员和学生作为母群体,随机选择在校工作和学习的200名教师和1000名学生发放问卷,并以此作为分层随机抽样的依据。最后获得有效问卷1129份。其中,学生问卷973份,教师问卷156份。用SPSS 13.0进行问卷统计与分析,同时整理调研访谈资料。根据问卷分析、访谈与讨论的数据结果,结合中外学者的相关研究,提出研究发现,并形成结论与建议。

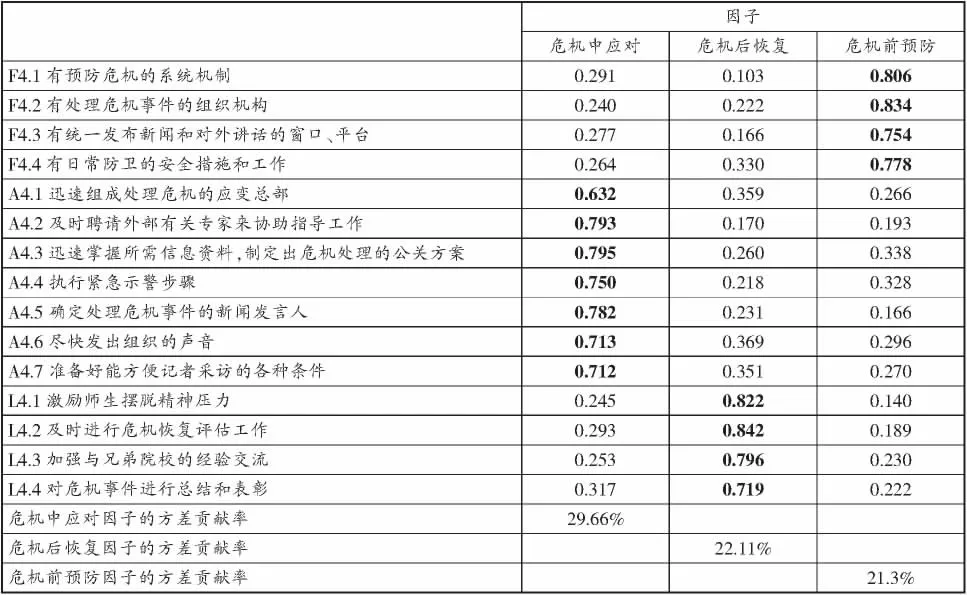

在评价危机管理措施的有效性时,总共提出15个问题在问卷中进行调查。这些问题包括评价危机前高校所采取的措施是否到位,有4个方面:F4.1有预防危机的系统机制;F4.2有处理危机事件的组织机构;F4.3有统一发布新闻和对外讲话的窗口、平台;F4.4有日常防卫的安全措施和工作。评价在危机爆发的过程中学校所采取的措施是否完善到位,有7个方面:A4.1迅速组成处理危机的应变总部;A4.2及时聘请外部有关专家来协助指导工作;A4.3迅速掌握所需信息资料,制定出危机处理的公关方案;A4.4执行紧急示警步骤;A4.5确定处理危机事件的新闻发言人;A4.6尽快发出组织的声音;A4.7准备好能方便记者采访的各种条件。评价危机结束后学校所采取的措施是否完善和到位,有4个方面:L4.1激励师生摆脱精神压力;L4.2及时进行危机恢复评估工作;L4.3加强与兄弟院校的经验交流;L4.4对危机事件进行总结和表彰。问题的选项设置是从“很到位”到“很不到位”,分别记为1~5分。分数越高,代表该措施的实施越不被认同。

(一)因子提取和项目信度

1.因子的确定

对疫情危机三个阶段所采取的15项措施作因子分析,以主成份方法进行因子提取,并根据方差最大化的标准进行因子旋转,结果如表1所示。

表1 因子分析的项目及相应因子载荷

因子分析结果显示,以特征值大于1为标准,可以提取三个因子,它们的累计方差贡献率高达73%。由相应项目的载荷矩阵可以看出这三个因子分别反映了危机三个阶段的措施有效性。在表1中,因子负荷大于0.6的均以粗体标出。相应的因子也进行了命名,可以看到,各因子在相关项目上的载荷均非常高。

2.因子的效度及信度检验

由以上分析可以看到,三个因子的累计方差贡献率高达73.07%,说明因子具有较高的结构效度。再计算各组项目的α系数,以及在各组中依次删除某一个项目后剩余项目的α系数。

结果可知,各组项目的Cronbach α系数均大于0.8,在信度方面表现良好。并且可以注意到,在任意一组中剔除任何一个项目,都使α系数的值有所下降,因此应该保留这些项目。将15个项目整体进行信度分析,Cronbach的α系数为0.940,说明度量应对措施有效性的这些项目整体上不需要修改,每个项目都可以接受。

(二)基于措施有效性因子得分的二元离散选择预测模型

根据对于问题“你是否认为本次危机对学校将来的形象发展会有促进作用”的回答,我们将所有样本分为三类,分数为4和5的,记为“赞成”;分数为1和2的,记为“反对”;分数为3的,记为“无意见”。这三类所占的人数依次为76、26和57。将“无意见”的57个样本排除后,剩下的92个样本,在是否认为本次危机对学校将来的发展会有促进作用这个问题上,便构成一个赞成与反对的二元选择模型,以下通过一个二项Logistic回归模型来研究这个问题。

1.模型简介

当被解释变量为0/1二值变量时,可利用一般线性多元回归模型对被解释变量取值为1的概率P进行建模,定义,称为发生比,是事件发生的概率与不发生概率之比。取对数变换后即可用一般的线性回归模型进行拟合,于是有 ln(Ω)=β0+∑βixi,即 Ω =exp(β0+∑βixi)。

当其他解释变量保持不变时,xi每增加一个单位,将使发生比扩大exp(βi)倍,当回归系数为负时,发生比缩小。

2.模型设置及回归结果

为检验危机管理过程中采取的各项措施是否会影响学校师生在疫情危机对高校将来的形象发展会有促进作用问题的选择,以“赞成”和“反对”为被解释变量,以在因子分析中计算因子得分而得到的危机前预防措施因子、危机中应对措施因子和危机后恢复措施因子这三个评估措施有效性的变量以及反映身份(教师和学生)和性别的两个变量作为解释变量。在估计过程中,采用后向选择方法来决定最终模型中的解释变量。

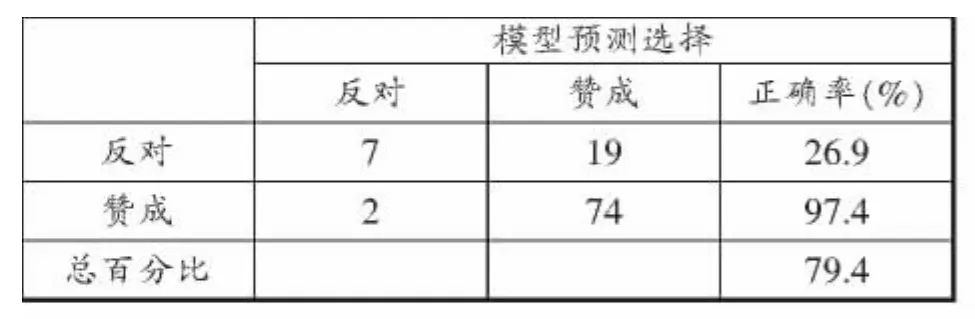

变量选择过程进行了三个步骤。第一个步骤将所有变量放入模型中进行估计,第二个步骤排除了是否教师这一虚拟变量,第三个步骤排除了危机前预防措施因子,最后在模型中只留下危机中应对措施因子和危机后恢复措施因子以及性别变量。三个变量在模型中都是显著的。如表2所示,模型的预测正确率达到了79.4%。

表2 错判矩阵

(三)研究结果

模型的估计结果显示,危机中应对措施因子和危机后恢复措施因子的系数都是负数,说明危机中与危机后采取的措施越不到位,则受访者赞成本次危机对于学校将来形象会有促进作用的可能性会下降。相比之下,在模型估计中危机前预防措施因子的系数不显著,危机前学校的作为似乎对受访者在这个问题上的看法影响不大。性别是影响判断的一个重要因素,女性比男性更赞成本次危机对于学校形象会有促进作用。在其他情况相同的条件下,女性比男性的发生比高了约三倍。反映教师和学生身份的变量在模型中不显著,说明在其他情况相同的条件下,教师和学生在这个问题上的看法并无显著差异。在危机潜伏期,教师的信息获得意图较低。同时,从公众构成比例来看,教师中“活跃的”人群比例也偏低。这说明在危机潜伏期,高校应对危机的重点宣传对象应是教师群体。要切实提高教师的积极性和警惕性。在危机爆发期,学生群体中的一部分人反而变得不活跃,因此在疫情危机爆发后,不能放松对学生的宣传动员工作。

学校师生中各类型人群的构成会随着危机的进程发生变化。对此,学校的危机沟通策略必须加以调整。潜伏期,教师内“活跃的”人群较少,学校应进行有针对性的动员。爆发期,“活跃的”人群比例较大,应加强疏导和安抚。对于某些活跃的公众,如果有走向失控的倾向,则需要加强对话和协商,必要时要寻求政府等第三方的介入。在危机进程的三个时期中,不同人群影响因素的作用是不同的。因此,危机管理者必须根据不同阶段、不同人群的特点,有侧重地实施不同策略。以高校疫情危机为例,教师和学生在责任认定和对于信息来源的信任度等方面的看法和认识几乎没有差异。受访者们认为,学校以及大众媒体这两个消息渠道与政府消息是一致的。在面对相信权威声音的人群与保留自己意见的人群时,可以针对不同特点实施不同的危机沟通策略。

基于二元离散选择模型的实证研究显示,性别对这一评价有最大的影响,女性比男性更赞成本次危机对于学校形象会有促进作用。这说明在学校的形象恢复工作中,应对男性群体做更多的工作。与归因问题和信任问题相似的是,教师和学生身份上的差异对于他们评价危机对学校形象的促进作用没有产生影响。危机中应对措施和危机后恢复措施在危机对学校形象的促进作用中有显著影响,而危机前预防措施的影响不显著。

三、改进对策

结合数据分析和访谈发现,在评价高校疫情危机对高校品牌形象的促进作用时,危机前预防措施因子之所以不显著,主要是由于大众较为一致地认为危机预防措施并不到位。

首先,必须切实提高危机预防措施,建立危机预警机制。特别典型的疫情危机要加强防控医疗硬件的建设,提升高校组织在危机中的主动性。

其次是增强互信。在危机发生后,校方应该诚恳地承认学校所应承担的责任,通过坦诚的态度来获得师生的支持。同时,及时公开各种消息,保持信息透明度,增强学校的公信力。利用多方位、全面的媒体传播工具,畅通信息渠道,避免高校组织的媒体公关陷入被动,在最佳时机树立高校传播形象,为学校应对危机表态宣传,为高校公共危机事件处置的成功保驾护航。危机之外,要和媒体建立长期稳定的沟通合作,对极具品牌价值的事件进行深度挖掘和强化,进一步树立高校的品牌形象。

再次,要利用新媒体建立危机响应与危机公关的新渠道[10]。随着网络的广泛发展,以手机为代表的新媒体的普遍利用,几乎每个大学生都会利用博客、微博和微信等渠道在第一时间将自己拍摄或记录下来的信息在网络上发布。在危机发生后,各种媒体特别是网络媒体,都有可能利用各种非官方渠道的信息来源,特别是作为当事人的学生在危机现场所采集的图片、视频和所发布的言论等,激起社会各方面包括学生家长的反应。因此,高校组织要成功处理危机,管理者必须接触并考虑这些信息对高校品牌荣誉的影响。

最后,由于新媒体对实施危机管理计划的公共关系实践者来说变得非常重要,在实际教育活动中有意识地提高当代大学生的媒介素养也变得重要[11]。因而大学生在危机事件中应客观、冷静地分析事态,规范自身的言行,以对高校组织的形象、公关产生更良好的映射作用,形成良性循环。

总的来说,在现代社会,无论哪一类社会组织,都难以避免出现影响其自身发展甚至生存的突发危机事件,对危机事件处理不善或应对不力,会使高校树立的良好形象严重受损,及时的危机公关和科学的危机管理有助于塑造良好的高校形象。高校形象是社会公众对高等学校的总体印象和评价,是高校的无形资产和精神财富,在高校的生存和发展中发挥着很重要的作用。

[1]刘向兵,倪莹.关于搞好高校日常危机管理的思考[J].中国高等教育,2003(23):41-42.

[2]许中华,雷育胜.高校危机的类型、特点及管理策略[J].中山大学学报论丛,2005(4):445-447.

[3]李志强.论高校危机管理[D].上海:华东师范大学,2006.

[4]李可庆.我国高校危机管理探究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.

[5]纪宝成.从“非典”防控看高校的危机管理[J].中国高教研究,2003(8):3-6.

[6]郭正贤.高校危机管理的探索[J].长春工业大学学报:社会科学版,2003(12):65-67.

[7]赵中建,徐士强.学校危机管理——由“非典”事件引发的思考[J].上海教育科研,2003(8):4-7.

[8]金首红.高校危机传播管理中的沟通机制和策略研究[D].杭州:浙江大学,2007.

[9]许文君.公众情境理论在高校疫情危机管理中的实证研究[J].长春大学学报,2014(8):1113-1119.

[10]谭晓兰.当代大学生媒体素养与高校突发事件关系研究[J].重庆交通大学学报:社会科学版,2013(3):102-104.

[11]刘庆华,李巍巍,吴冲.高校突发事件应急管理能力研究[J].扬州大学学报:高教研究版,2012(2):82-87.