微分方程视域下的民族主义“共振”效应

惠天

(中共南京市委党校,江苏南京210046)

微分方程视域下的民族主义“共振”效应

惠天

(中共南京市委党校,江苏南京210046)

民族主义可以转移民众视线,刺激过于消沉的社会情绪以减轻执政者面临的社会压力。过于亢奋的民族主义情绪则会导致执政者无法满足民众的相关要求以至于影响执政合法性。利用民族主义以缓解社会矛盾的执政者必然试图将社会情绪控制在合理范围。按照数学建模和解微分方程的方法可以看出,在一个相对封闭的环境中民族主义情绪会围绕正常值上下波动,但在一个与外界互动的状态中,社会的民族主义情绪有可能发生“共振”,导致社会情绪明显趋于极端化。

民族主义;共振;假想敌;微分方程

DOl:10.3969/j.issn.1671-7155.2015.05.002

当前,“民族主义与反民族主义者在网络上进行了比较激烈的交锋,网络民族主义成为引人注目的思潮。民族和民族主义已经成为‘全球化世界中无所不在的力量’”[1](P221)。按照常识和观察可以发现,民族主义是一把双刃剑。民族主义对于加强民族凝聚力和社会向心力有正面作用,正因为如此,我们可以观察到一个国家或地区的执政者有时会利用甚至开动宣传机器激发民族主义情绪。但民族主义情绪被过度激发导致社会秩序失控时,执政者往往会采取行动使民族主义情绪降温。采用数学建模的方式,可以分析出执政者对于民族主义情绪的调控成败取决于社会环境与人们的思维方式[2]。但值得注意的是,当两个互为假想敌的国家或地区的执政者都开始利用民族主义情绪,则可能会发生“共振”效应。即使民族主义情绪波动本来可控,也会迅速放大至失控状态。本文即分析此种效应及其后果。

一、民族主义情绪波动数学建模的哲学基础

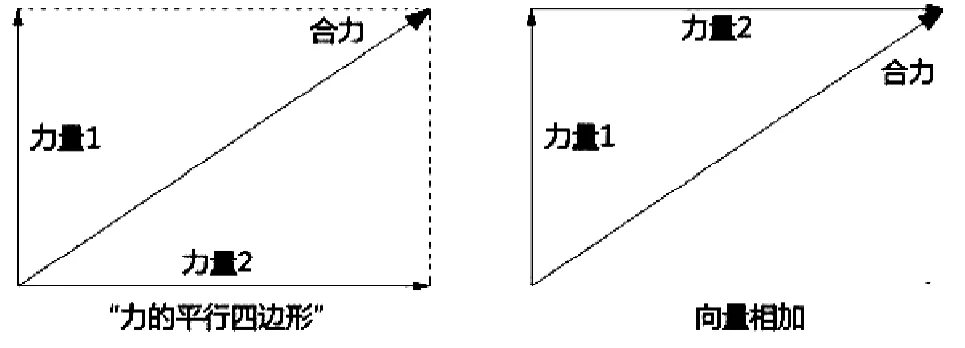

恩格斯曾经以“力的平行四边形”描述事物发展,“历史是这样创造的:……这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果,而这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物”[3](P605)。恩格斯所言其实是将数学向量的概念引入到人文社会科学的研究。

如图所示,假设力量1、力量2的综合作用下,最终的运动在“力的平行四边形”作用下呈现,那么用向量相加的方式可以得出完全相同的结果。

按照马克思主义哲学,世界是可知的。也就是说,假设事物的最终发展状况可以观察,且其他作用力可以确定,那么可以通过向量相加原理得出影响事物发展的另一作用力。如图所示。

恩格斯并非数学家,他自然也不会将感悟到的社会规律用数学方法进一步拓展。但他以卓越的智慧和对社会运动的缜密观察得出的结论,仍然具有极强的学术研究价值。

我们再进一步拓展恩格斯以向量相加分析事物发展的方法。依据马克思主义哲学做出如下概念设定。

1.设x为事物从一种状态到另外一种状态的发展变化程度。

2.“运动是物质的存在方式。无论何时何地,都没有也不可能有没有运动的物质”[4](P433),“运动,就最一般的意义来说,就它被理解为存在的方式、被理解为物质的固有属性来说,它包括宇宙中发生的一切变化和过程,从单纯的位置移动起直到思维”[5](P422)运动则必有速度,速度表现为一定时间内事物的发展变化程度。用数学语言表示,假设事物运动速度为v,则v等于x对时间的一阶导数。即。

3.如果事物原有的发展速度出现变化,则必然是受到了其他力量的影响。我们将事物发展速度的变化设为加速度a,a即为发展速度v与时间t的一阶导数,也是发展变化程度x对时间t的二阶导数。即。设所受外力为F,有。m暂定为某个常数。

二、微分方程视域下的民族主义情绪调控

本文的重要逻辑前提是执政者通过刺激和压制的方式试图控制民族主义情绪,以达到一方面有效转移国内视线,另一方面不至于引火烧身之目的。那么在其他条件不变的情况下,民族主义情绪的发展速度的变化,必然体现出执政者的调控作用。

我们再按照常识提出另一观点。我们将民族主义情绪简化为三种状态:正常状态,过于亢奋,过于消沉。无论过于亢奋还是过于消沉,执政者都会着力调整民族主义情绪至正常状态。当前状态偏离正常状态越多,执政者调控力度越大。那么,假设当前民族主义情绪的状态偏离正常状态的程度为x。换言之,执政者希望民族主义情绪发展为-x。考虑到调控力度与偏离正常状态的程度成正比,设执政者调控力度为F=kx。k为某个常数,体现执政者的意识形态动员能力。

我们可做一小结。在执政者调控民族主义情绪的过程中,执政者是主体,民众是客体。设执政者调控力度为F,设当前民族主义情绪偏离正常状态的程度为x。以主体论之,有F=kx;以客体论之,有。得,即。

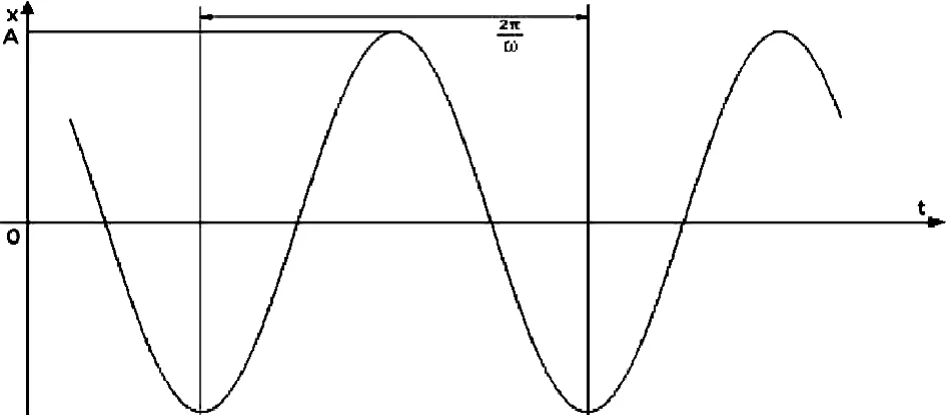

显然,在调控民族主义情绪的作用力下,社会的民族主义情绪围绕执政者所认为的民族主义情绪正常值上下波动。其振幅为A。值得注意的是,民族主义情绪波动的频率由k和m决定。k体现执政者的意识形态动员能力,m为社会思想被控制的难度。意识形态动员能力越强,频率越高。社会思想越难被控制,或者说,民众的独立思考的能力越强,频率越低。

三、信息化语境下的民族主义“共振”效应

前文分析的模型属于高度理想化的状态。在这个状态中,执政者是民族主义情绪波动的唯一推手。但在信息化的语境中,民族主义显然也会受到国外社会情绪波动的影响。我们假设有两个国家的民众相互敌视,那么一个国家民众的情绪,势必通过互联网、新媒体和传统媒体向另外一个国家渗透。一个国家的民族主义情绪,会激扰另一个国家的社会情绪。通过数学建模进行分析,我们会发现“共振效应”。以此可以解释我们目睹的一些事实。

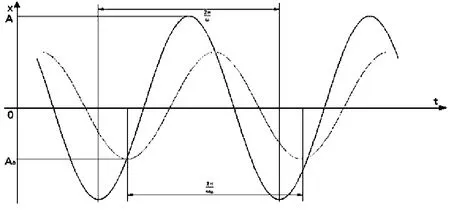

一个社会的民族主义情绪同时受到本国执政者调控和境外势力的影响,上文方程可以改写为F=mx=kx+f t。如果境外势力也在调控境外民众的民族主义情绪,那么境外的民族主义情绪也会周期性波动。我们将境外的民族主义情绪波动表示为。国内民族主义情绪随时间波动的函数因此为。直观看来,国内民族主义情绪的实际波动情况为两列波的叠加。

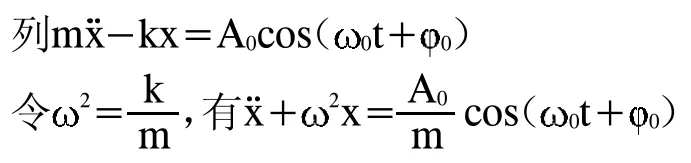

上述方程有通解和特解。本文仅求特解。特解解法如下。

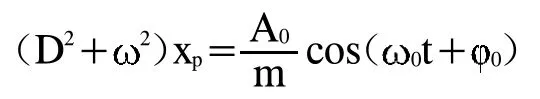

使用微分算子法求特解xp,有

将方程两端复数化。右侧依据复变函数欧拉公式变化,欧拉公式为eia=cosa+isina

方程复数化的结果是

使用代换法则,将算子D置换为i0,由于复数的规则为i2=1,因此方程变化为,即。

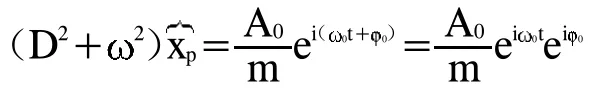

特解函数图如下。

上式说明,在对象国家的民族主义的影响下,本国社会的民族主义情绪的实际波动在振幅、频率上都会发生重大变化。这个结论有三个含义。

第一,虽然执政者仍然按照原有的方法调控民族主义情绪,但社会情绪会被对象国家的民族主义情绪波动所激扰。被激扰的本国民族主义情绪在波动频率上与对象国家的民族主义情绪波动频率一致。

第二,在被激扰的情况下,本国民族主义情绪波动的幅度与对象国家民众情绪波动幅度成正比。同时,本国民众情绪波动幅度与本国民众独立思考的能力成反比。

第三,无论民众独立思考能力和执政者意识形态动员能力如何,只要两个国家民族主义波动的固有频率接近,民族主义情绪波动的振幅就会趋于放大。当两个国家情绪波动的固有频率完全一致时,即为“共振”。民众情绪会在极端消沉和极端亢奋之间来回摇摆。此种情况对社会秩序的冲击是显而易见的。

四、“致命的交点”与策略分析

我们假设有A、B两个国家互为舆论假想敌。

我们假定A国的状态是这样的:

由于国体、政体和历史原因,A国执政者的意识形态动员能力在若干年以来始终受到限制。但随着国际格局变化以及国内右翼势力的逐步坐大,A国执政者的意识形态动员能力开始缓慢增加。换言之,k的趋势为递增。

A国已经实现了人的现代化,人们的独立思考成为本能。换言之,m相对稳定。

我们假定B国的状态是这样的:

在过去较长时间,B国执政者有极强的意识形态动员能力。但在经济结构出现重大变化之后,全球化的生产方式已经改变了该国的思想上层建筑,执政者不再拥有像过去那般丰富的意识形态动员的渠道和手段。同时在信息化的影响下,人们开始从不同渠道尤其是国际互联网上获得信息。B国执政者仍然可以通过其控制的媒体发布信息,但已经无法垄断社会信息源。结果是B国执政者的意识形态动员能力相对于过去出现了显著下降。换言之,k的趋势为递减。

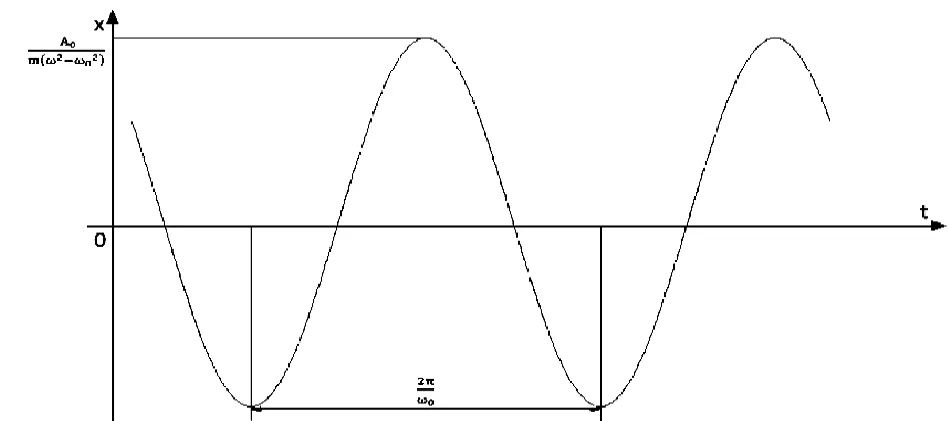

由于特殊国情和特殊历史文化影响,B国民众长期以来极度缺乏独立思考能力。但随着互联网技术的发展和教育进步,该国国民的思维方式已经出现了重大变化。虽然民众的独立思考有时仍然缺乏知识积累和理性客观,但相对于过去,民众思想已经不会轻易随着执政者宣传而改变。民众低落的情绪不一定因为执政者的宣传而迅速转为高昂,更值得注意的是,过于亢奋的民族主义情绪也不一定因为执政者的有意“灭火”而迅速平静。换言之,m的趋势为递增。我们以时间t为横坐标,频率为纵坐标。随着时间发展,k递减,m递增。在B国,随着时间发展递减。

如果我们将两个国家的发展趋势进行综合考虑会发现,A国和B国的随着时间t的发展必然相交于点p。如图。

换言之,两个国家的民族主义情绪波动频率在某个时间点上必然出现一致。我们可以p点称之为“致命的交点”。因为一旦两个国家的民族主义情绪波动频率一致,则必然引发共振并导致社会情绪极端化。在此时,执政者将同时面临两种思潮夹击,一种是指责执政者国内治理失败,一种是指责执政者未能有效维护国家利益。社会情绪过于低落时,执政者会被视作腐败集团;社会情绪过于亢奋时,执政者又会因为无法满足国内民族主义的极端要求被视作卖国集团。讽刺的是,执政者调控民族主义情绪的初衷,却恰恰是为了转移视线以减轻自身压力。

按照常识可以认为,我们总结的所谓A国的一些变化特征,其实在一部分发达国家都有所体现。所谓B国的一些变化特征,在大多数处于“转型期”的发展中国家更是普遍现象。这可以解释,为什么一个地区出现一个新的大国时,除了一些国际争端会被激发之外,相关国家内部往往也会遭遇舆情危机。“现代性孕育着稳定,而现代化的过程却滋生着动乱”[6](P38)。亨廷顿的论述,以研究民族主义情绪波动的视角论之,看来也能够成立。

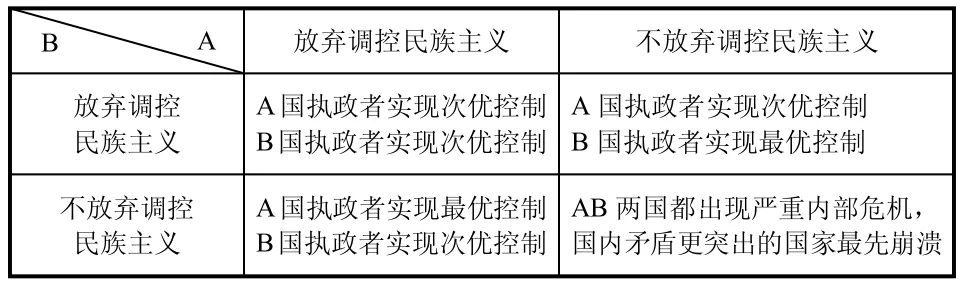

AB两国都调控民族主义情绪以转移国内矛盾的做法,势必在某个时间点上造成共振。但对于AB两国来说,共振却意味着两种不同的结果,我们可以通过博弈框架图进行分析。

作为发达国家的A国来说:

如果B国放弃民族主义调控,则本国继续沿用民族主义调控既可以继续缓解国内矛盾,又不会造成社会情绪极端化的问题,以实现对于国内的最优控制。

如果B国不放弃民族主义调控,则有:

(1)本国放弃民族主义情绪调控可以避免共振,对于国内实现次优控制。

(2)本国仍然不放弃民族主义情绪调控,放任共振发生,AB两国的社会秩序都会受到严峻挑战。可以预计的是,国内社会矛盾最突出的国家会最先崩溃。作为发达国家的A国来说,这反而有不战屈人之兵、颠覆B国社会秩序的效果。

作为发展中国家的B国来说:

如果A国放弃民族主义调控,本国继续沿用民族主义调控政策可以实现对于国内的最优控制。

如果A国不放弃民族主义调控,则有:

(1)本国放弃民族主义调控可以避免共振,对于国内实现次优控制。

(2)本国不放弃民族主义调控,共振发生。考虑到本国从经济基础到上层建筑相对于发达国家A国都有较大差距。一旦社会压力显著增大,本国将出现更严重的社会问题。

综上考虑我们可以得出结论:

对于A国来说,无论B国采取何种策略,A国都不会停止对于民族主义的调控。对于B国来说,出于维持社会稳定的角度考虑,必须在共振发生之前停止民族主义调控。

当然,最理想的结果是两国都能停止利用民族主义的做法。但其前提条件却是两国执政者能达成高度互信并相互合作。这是一个悖论:如果两国执政者能相互信任,就不会以对象国家为国内民族主义宣传的假想敌了。

五、发展中大国的最优战略分析

“如果某一社会中的公民都愿意遵守当权者制定和实施的法规,而且还不仅仅是因为若不遵守就会受到惩处,而是因为他们确信遵守是应该的,那么,这个政治权威就是合法的”[7](P35-36)。抛开政治伦理不论,仅从“技术”层面分析,利用民族主义情绪以最大限度维系执政合法性的做法不但世界通行,而且在未来一段时间也会是一些国家的有效策略。考虑到共振效应,能否选择合适的假想敌对象是策略能否成功的关键。

倘若选择的假想敌国家在国家软实力方面均优于本国,这样的对象选择从一开始就注定了本国失败的结局。对象国家不会退缩,但自己国家的社会情绪却会在极端情绪之间相互摇摆,直至某一天超出执政者控制能力。但倘若选择的对象国家的软实力弱于本国,则本国从一开始就立于了不败之地。还应注意的是,对象国家的选取并非是永久化的。倘若某一天本国的综合实力已经超越了原本更加强大的国家,那么届时完全可以更换假想敌目标,将国内情绪引导向某个更合适的“宿敌”。

我们知道,在城市规划中,规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。小到城市建设是这个道理,大到意识形态战略也是同样的道理。正确的战略是成功的最大先决条件。在战略制定的过程中,务必以实事求是为方法论,正确处理韬光养晦和有所作为之间的关系。尤其是要做好科学评估。科学评估的核心应该只有一个:倘若发生民族主义情绪共振,本国和对象国家哪个国家的社会承载能力更强?如果本国综合实力尤其是软实力比对象国家更强,则此假想敌选择是正确的;反之,选择此假想敌至少在目前的时间节点上肯定是错误的。

[1]陆玉林.当代中国青年文化研究[M].北京:人民出版社,2009.

[2]惠天.以民族主义宣传调控民众情绪成败的关键因素——基于数学模型的分析[J].湖北行政学院学报,2013,(3).

[3]马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,2012.

[4]马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1995.

[5]马克思恩格斯全集:第20卷[M].北京:人民出版社,1971.

[6][美]亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].上海:生活·读书·新知三联书店.1989.

[7][美]阿尔蒙德.比较政治学——体系、过程和政策[M].上海:上海译文出版社.1987.

(责任编辑 叶剑锋)

惠天(1980—),男,江苏南京人,中共南京市委党校政治与法学教研部副教授、博士,研究方向为政治学理论。

D0

A

1671-7155(2015)05-0009-05

2015-06-20