937例药物不良反应报告分析

孙 青,张海林,罗 俊,李维凤,尤海生,鲁会侠,王茂义

(1.西安交通大学第一附属医院, 西安 710061;2.西安交通大学药学院, 西安 710061)

937例药物不良反应报告分析

孙青1,张海林2,罗俊1,李维凤2,尤海生1,鲁会侠1,王茂义1

(1.西安交通大学第一附属医院, 西安710061;2.西安交通大学药学院, 西安710061)

摘要:目的 分析药品不良反应(ADR)发生的规律和特点,减少ADR的发生,提高临床用药的合理性。方法 对937例药品不良反应报告进行统计,分别从患者年龄、性别、药品种类、临床表现、给药途径等方面进行统计分析。结果937例报告中发生ADR患者男性多于女性,ADR涉及的药品多为抗微生物药物,ADR的临床表现主要以皮肤及其附件损害为主。所有的用药途径中静脉滴注用药发生ADR的几率最高。结论收集整理不良反应药物报告,定量分析,综合评价其信息有利于促进临床合理用药,保证患者用药安全。

关键词:药品不良反应;合理用药;安全性

药品不良反应(adverse drug reaction, ADR)给患者健康和生命安全带来了严重的危害,但是相关研究表明,大多数不良反应是可以防止发生的[1]。因此,为了了解掌握ADR发生的特点和规律,对我院近几年收集的937例ADR进行分析,用描述性研究方法对发生药物不良反应的患者情况、用药、不良反应表现进行分析评价, 为以后更加安全、合理用药提供依据。

1资料与方法

资料源自我院临床各科室在2007年7月~2014年10月期间收集并自发呈报的937例ADR报告。采用回顾性统计方法,对937例报告中所涉及的患者年龄与性别、药品种类、给药途径、发生不良反应临床表现类型、合并用药、用药疗程、因果关系评价、ADR反应分级和转归情况等多个方面进行了统计分析。

2结果

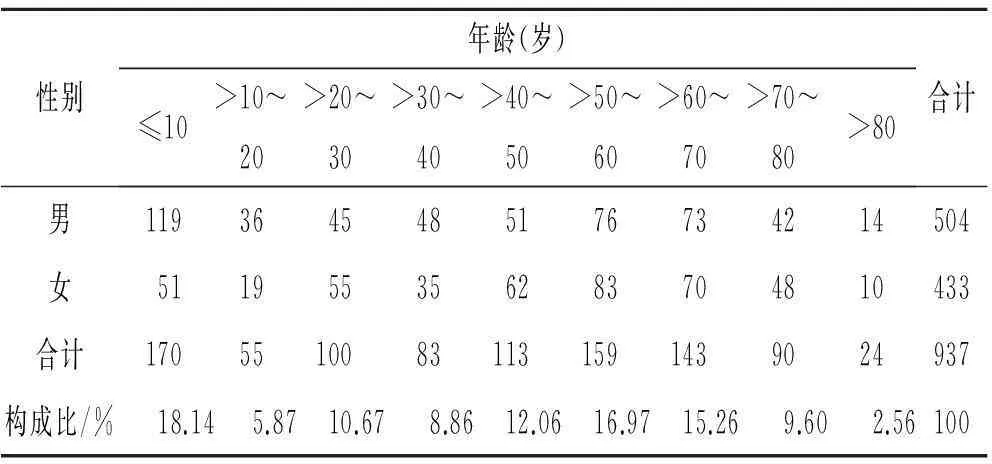

2.1患者情况937例报告中男女比例为1.16∶1,报告显示年龄最小的患者不足1周岁,患者年龄最大的超过80岁。见表1。

表1药品不良反应年龄、性别分布

Tab.1 Distribution of age and sex of ADR cases

性别年龄(岁)≤10>10~20>20~30>30~40>40~50>50~60>60~70>70~80>80合计男1193645485176734214504女511955356283704810433合计17055100831131591439024937构成比/%18.145.8710.678.8612.0616.9715.269.602.56100

2.2涉及的药品的类型及构成比按照《药物临床信息参考》中对药品分类的方法[2], 937例不良反应报告中所涉及的药品分为17类。排名前3位的分别是抗微生物药物、抗肿瘤药和中药及中成药注射剂。见表2。

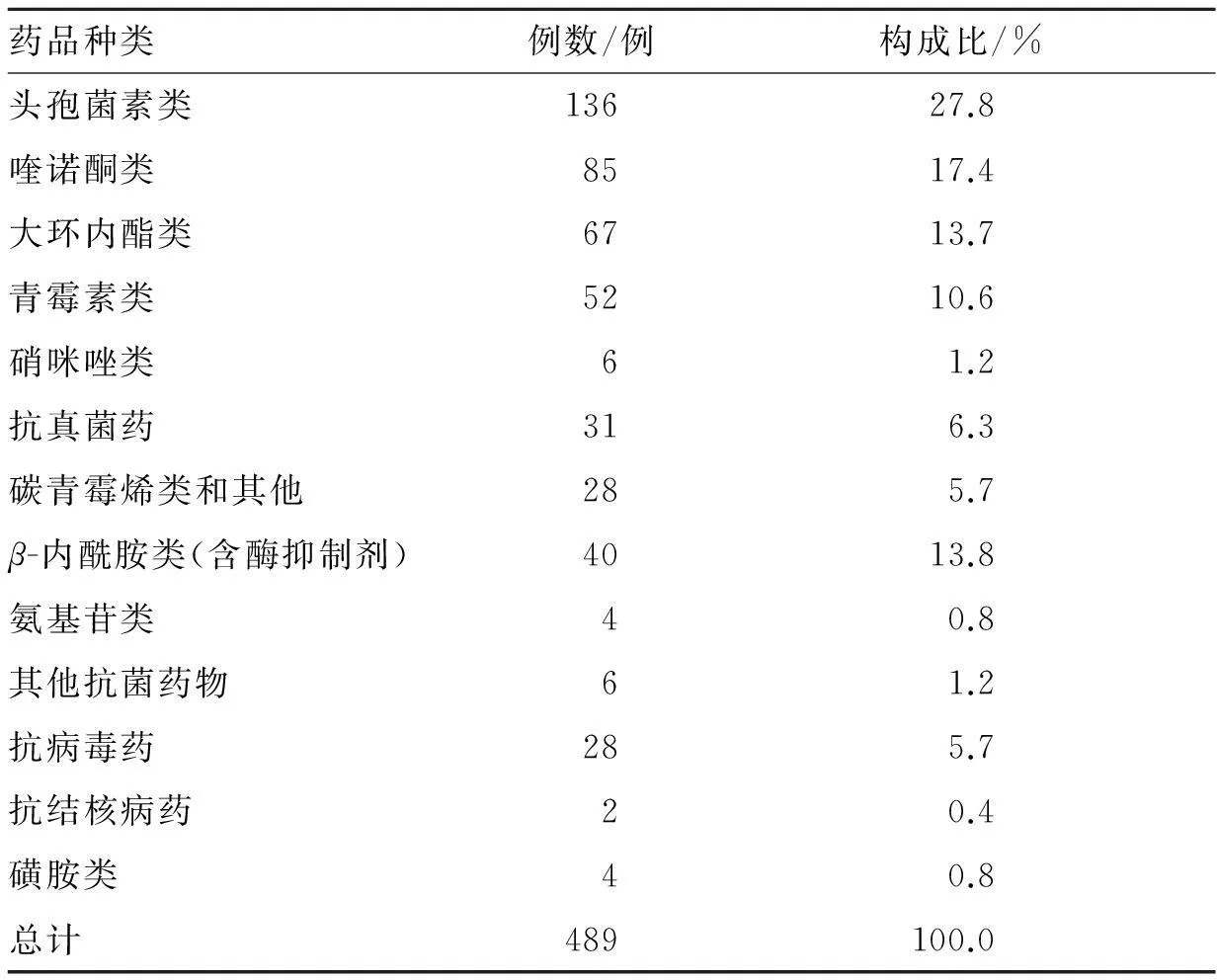

2.3涉及的抗微生物药物种类及构成比937例不良反应涉及的抗微生物药物有13类,共489例。头孢菌素类构成比最高,喹诺酮类次之,排名第3位的是大环内酯类 。见表3。

表2不良反应涉及的药品种类

Tab.2 The categories of drugs related to ADR

药品种类例数/例构成比/%抗微生物药品48934.6抗肿瘤药30921.8中药及中成药注射剂14810.5循环系统药品594.2消化系统药品543.8中枢神经系统药品422.9影响血液及造血系统药品402.8其他药品392.8延缓衰老药及老年病用药332.3维生素类322.2呼吸系统药品271.9影响机体免疫功能药品251.8酶类及其他生化制剂251.8临床各科用药241.7营养药231.6激素及其有关药品181.3调节水、电解质及酸181.2泌尿系统的药品70.5总计1412100.0

注:一些报告上报ADR的怀疑药品不止1种,所以统计药品数量大于总例数。

表3 不良反应涉及的抗微生物药品种类

Tab.3 The categories of antimicrobial drugs related to ADR

药品种类例数/例构成比/%头孢菌素类13627.8喹诺酮类8517.4大环内酯类6713.7青霉素类5210.6硝咪唑类61.2抗真菌药316.3碳青霉烯类和其他285.7β-内酰胺类(含酶抑制剂)4013.8氨基苷类40.8其他抗菌药物61.2抗病毒药285.7抗结核病药20.4磺胺类40.8总计489100.0

2.4ADR报告例次居前12位的药品不良反应报告中例次最多的12个药品占报告总例数的35.75%。见表4。

表4ADR 构成比前12位的药品种类

Tab.4 The top 12 kinds of drugs in the constituent ratio of ADR

药品名称不良反应表现例数/例占总报告例次/%环磷酰胺骨髓抑制(25)、肝细胞损害(8)、白细胞下降(7)、左心衰竭(2)、局部麻木(1)、恶心(11)、呕吐(9)、转氨酶升高(2)、肝功能异常(3)616.51阿奇霉素丘疹(8)、瘙痒(13)、恶心(5)、静脉炎(1)、颜面潮红(2)、胃痛(1)、呕吐(2)、寒战(2)、双下肢麻木(1)、心慌(3)、气短(3)373.94拉氧头孢皮疹(17)、瘙痒(7)、斑丘疹(5)、颜面潮红(6)、高热(1)、寒战(1)343.62多西他赛粒细胞缺乏症(11)、骨髓抑制(18)、荨麻疹(2)、局部麻木(1)、肝细胞损害(5)、变态反应(3)、血压升高伴心慌(1)313.31美罗培南肝细胞损害(4)、癫痫(1)、变态反应(3)、恶心(2)、呕吐(2)、胸闷(1)、寒战(1)、高热(2)、潮红(1)、皮疹(17)272.88左氧氟沙星皮疹(15)、恶心(6)、呕吐(3)、气短(5)、心慌(3)、意识模糊(1)、全身大汗(7)、失眠(1)、白细胞下降(3)、过敏样反应(1)、面色潮红(3)、瘙痒(4)、头晕(2)252.66头孢呋辛斑丘疹(4)、寒战(1)、口周发绀(2)、发热(1)、皮疹(8)、恶心(2)、呕吐(2)、瘙痒(3)232.45更昔洛韦过敏(5)、皮疹(13)、肝细胞损害(4)、寒战(3)、高热(4)、血小板减少(6)、胸闷(2)、气短(2)、恶心(4)222.34依诺沙星斑丘疹(4)、荨麻疹(3)、瘙痒(5)、皮疹(8)、皮肤潮红(2)、红斑(1)、呼吸困难、大汗(1)、恶心(2)、呕吐(2)202.13莫西沙星静脉炎(3)、皮疹(9)、瘙痒(3)、丘疹(1)、寒战(3)、高热(2)202.13顺铂白细胞下降(2)、骨髓抑制(5)、恶心(9)、呕吐(4)、乏力(2)、皮疹(1)181.92卡培他滨骨髓抑制(11)、腹泻(3)、转氨酶升高(4)、血小板下降(4)171.81总计33535.75

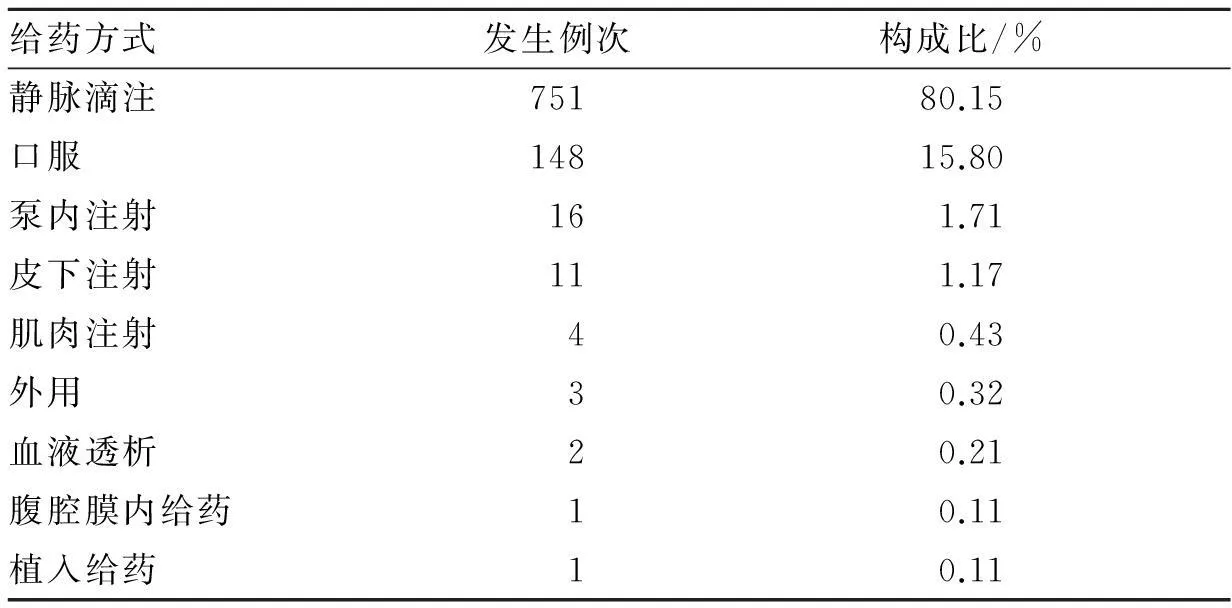

2.5涉及的给药途径分布937例发生不良反应患者中,由静脉滴注引起的占总数的80.15%。见表5。

表5药品不良反应的给药途径

Tab.5 The route of drugs administration in ADR cases

给药方式发生例次构成比/%静脉滴注75180.15口服14815.80泵内注射161.71皮下注射111.17肌肉注射40.43外用30.32血液透析20.21腹腔膜内给药10.11植入给药10.11

2.6累及器官、系统及临床表现937例ADR病例中累及系统器官以皮肤及其附件损害的构成比最高,占总数的31.52%;全身性损害次之,占总数的24.40%。ADR临床表现中排名前13位的依次为骨髓抑制、瘙痒、皮疹、荨麻疹、恶心、寒战、过敏样反应、呕吐、发热、胸闷、气短、心悸和静脉炎。

2.7不良反应与合并用药、给药疗程及关联性评价分析分析结果显示,937例不良反应报告中单药ADR报告率最高,占总数79.47%;不良反应多发生在用药当天,构成比为57.82%。关联性评价中有效报告构成比为97.66%。大部分为一般的不良反应,新的、严重的不良反应报告偏低,约为10%。97%不良反应是可以治愈的,只有少数不良反应会造成严重的后果。

3讨论

3.1药品不良反应发生状况ADR涉及的药品种类排名前3位的依次是抗微生物药物、抗肿瘤药物、中药及中成药注射剂。抗微生物药易引起不良反应的原因多为临床使用抗菌药物经验治疗准确性不足以及抗菌药物的无原则联合、重复使用,必须引起医护人员的重视[3]。抗肿瘤药物引起的ADR较多原因是该类药物选择性差,在抑制或杀伤肿瘤细胞的同时,对机体的某些正常功能造成损害[4]。因此,医护人员应多关注抗肿瘤药的不良反应,并做到预防为主,及时处理。中药及中成药注射剂引起的药品不良反应约占10.5%,较之前报道有所上升。除制剂质量存在问题外,中药及中成药注射剂不良反应发生率较高,可能与中药成分复杂、注射液不稳定有关[5]。因此在使用中药注射剂时应加强用药监护,严格掌握其适应证,用药前注意询问患者过敏史,尽量单独给药并注意配伍。

3.2用药途径与不良反应发生率的关系统计结果显示,静脉滴注引起的ADR构成比为80.15%。 静脉滴注发生不良反应比例高,除了与患者自身体质因素有关外,更多是由于药物直接进入血液。另外病原微生物污染、输液操作不当及滴注速度等因素都可引起不良反应发生[6]。临床医生应根据患者病情选择合适的给药途径,尽可能避免静脉滴注用药以降低药物ADR发生。

3.3不良反应的表现及对身体的损害皮肤及其附件损害在不良反应的表现中构成比最高,这提示在今后实际工作中,我们更要关注那些不是很直观、容易被忽视的不良反应,及时发现并处理,减少不良反应对患者的伤害。

3.4不良反应分级及转归分析结果表明,大部分不良反应都能够好转和治愈,约有3.00%严重的ADR的转归情况为后遗症或者死亡。这提示医务人员,对于发生药品不良反应的患者应及时采取救治措施,减少伤害。

以上报道ADR分析结果与文献报道和国家药品不良反应通报的药品一致。为保证患者用药安全提供更全面的数据,为提高ADR报告数量和质量,医疗机构应更加重视并开展ADR集中监测工作。

参考文献:

[1]Simon S,Jonathan T. Adverse drug reactions [J]. Anaesth Intens Care Med,2014,15(5):245-249.

[2]张象麟.药物临床信息参考 [M].重庆:重庆出版社,2008:1-36.

[3]钱先中,金惠静,杨娟,等.我院128例抗菌药物不良反应报告分析[J].西北药学杂志,2015,30(2):197-201.

[4]蔡和平,王卓,黄瑾,等.我院108例抗肿瘤药致不良反应报告分析[J].中国药房,2010,21(34):3235-3237.

[5]刘光金,刘耀龙.我院104例中药注射液不良反应分析[J].西北药学杂志,2014,29(5):540-542.

[6]陈相,尤海生,董亚琳,等.460例药品不良反应报告分析[J].中国医院药学杂志,2012,32(21):1774-1777.

·药事管理·

Analysis of 937 adverse drug reaction cases

SUN Qing1, ZHANG Hailin2, LUO Jun1, LI Weifeng2, YOU Haisheng1, LU Huixia1, WANG Maoyi1(1.The First Affiliated Hospital of Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710061,China; 2.School of Pharmacy, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710061,China)

Abstract:ObjectiveTo investigate the characteristics of hospital adverse drug reaction (ADR) and to reduce its incidence rate and provide some rational clinical guidance. Method937 reports of adverse reactions caused by drugs were collected and statistically analyzed in respect of patients′ age and sex,involved drugs,clinical manifestations,and routes of administration. ResultIn 937 ADR cases,male was more than female. The most drugs related to ADR were anti-infective which occupied large quantity in the constituent ratio of ADR. The most common clinical manifestations of damage were skin and its appendages, and most ADR were induced by intravenous drop infusion. ConclusionThe collection and analysis of ADR were helpful to ensure and promote safe and rational clinical medication.

Key words:ADR;rational use of medicine;safety

收稿日期:(2015-04-20)

中图分类号:R969.3

文献标志码:A

文章编号:1004-2407(2016)01-0096-03

doi:10.3969/j.issn.1004-2407.2016.01.029