从事实推定走向表见证明

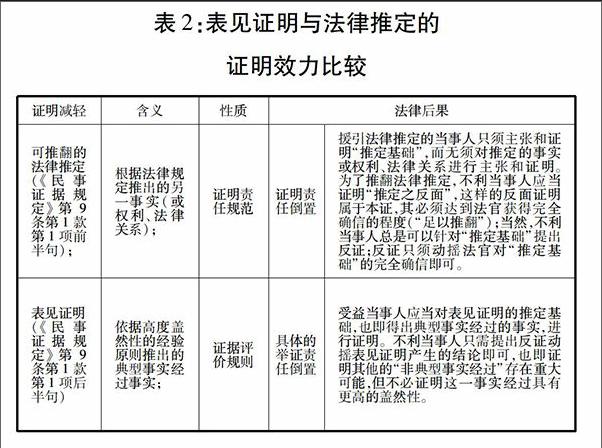

摘要:无论是概念界定还是司法实践,事实推定在各国均引发了长期的争议乃至质疑。从实践状况看,法官运用经验法则进行事实推定的模式可分为间接证明和表见证明。为了避免混乱,尤其为了实现武器平等、程序公平和法律适用之统一,我国未来有必要引入表见证明以取代备受争议的事实推定。作为一种证明规则,表见证明的实质在于:将证明对象从要件事实转化为更容易证明的典型的关联事实。这样的证明减轻规则通常以“典型事实经过”为适用前提,并以盖然性较高的经验法则为基础,从而在防止法官恣意和提高判决的信服力方面发挥重要作用。从证明效力上看,表见证明既未重新分配证明责任,也未降低证明标准,而仅倒置了具体的举证责任。为了动摇表见证明的结论,对方当事人只需提交反证证明其他的“非典型事实经过”存在重大可能性即可。为了实现表见证明承担的统一法律适用的功能,我国未来还有必要改革审级建构和转变最高人民法院的功能,以构建起表见证明的判例体系。在此方面,德国的学说争鸣与判例经验提供了有益的参考与对照。

关键词:经验法则;事实推定;表见证明;间接证明;法律推定

中图分类号:DF72文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2014.06.09

引言证明责任规范仅在程序起始与结束时具有决定性意义,而法官总是应当将证明责任规范作为最后的手段使用[1]。因此,如何避免“真伪不明”状态的发生,尤其在当事人非因自身过错不能说出或提交必要的证据手段,而法院亦不能主动获得这样的证据手段(所谓的“证明困难”)的情形,是否有必要通过引入证明减轻(Beweiserleichterung)关于证明困难和证明减轻的定义,参见:Baumgrtel/Prütting, Handbuch der Beweislast, 2. Aufl., 2009, Bd I, § 8 Rn. 2.措施以克服证明危机并最终避免“证明不能”状态的发生,就成为各国民事诉讼法律的立法者审慎思考的重要命题。

我国《民事诉讼法》并未对证明减轻体系作出规范,但最高人民法院于2001年制定的《民事证据规定》却对此有所涉及。除举证妨碍(第75条)、间接证据(第77条第4项)之外,最高人民法院还沿袭《民诉意见(1992)》第75条在《民事证据规定》第9条中对免证事实有所规定,其中尤为瞩目的是第1款第3项的规定:“根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实,当事人无需举证证明。”这两项内容被解释为法律推定和事实推定。参见:梁书文.《关于民事诉讼证据的若干规定》新释解[M]. 北京:人民法院出版社,2011:185.然而,将法律推定与事实推定归入“完全免证”之列,却并不妥当。以事实推定为例,其与真正的免证事实例如众所周知的事实德国关于“无需举证的事实”的界定更为准确,其包括如下三项事实:被自认的事实、未争辩的事实(《德国民事诉讼法典》第138条第3款)和显著的事实(包括众所周知的事实和法院知悉的事实)。(参见:Vgl. Jauernig/Hess, Zivilprozessrecht, 30. Aufl., 2011, § 49 Rn. 33ff.)并不相同。在事实推定的情形,受益当事人仅毋需对“推定事实”进行证明,而还须对推定基础进行主张和证明。从这一层意义看,事实推定仅是一种证明减轻规则,其并未完全免除当事人的举证责任。

证明减轻,服务于武器平等与程序公平的目的,原则上应当由法律明文创设;即便允许法官进行法律续造,也应当基于特别的合法授权和必要理由[1]4。事实推定是否符合如上要求,引发了疑虑,因为其总是与经验法则联系在一起,而个案中的经验法则多种多样,盖然程度不一正如麦考密克所言,虽然创设推定的理由可能与影响提供证据责任或说服责任之分配的因素相似,但是一般说来,创设推定的理由中最重要的是盖然性。(参见:斯特龙.麦考密克论证据[M]. 汤维建,等,译. 北京:中国政法大学出版社,2004:520.),如果法官将盖然性不高的经验法则作为推定依据,就可能引发程序不公正、判决信服力较低、法官恣意以及司法不统一等问题,而法官自身亦可能陷入与法律续造相伴而来的所谓“灰色地带”的风险中[2]。“彭宇案”一审判决在我国引发的争议和批评参见:“彭宇案”,南京市鼓楼区人民法院(2007)鼓民一初字第212号。对该案例的评析参见:张卫平.认识经验法则[J]. 清华法学,2008,(6):6-24;王亚新. 判决书事实、媒体事实与民事司法折射的转型期社会[J]. 月旦民商法杂志,2009,(24):124-135;吴泽勇. 自由心证的边界:“彭宇案”中的证据与证明——兼与王亚新教授商榷[J]. 月旦民商法杂志, 2010,(30):133-145;郑世保. 事实推定与证明责任[J]. 法律科学,2010,(3):98-105;傅郁林. 当信仰危机遭遇和谐司法——由彭宇案现象透视司法与传媒关系[J]. 法律适用,2012,(12):2-6.,清晰表明我国学界对事实推定作为民事诉讼中减轻举证的普遍路径持有较大疑虑。 针对刑事诉讼中的事实推定提出的批评意见,参见:褚福民. 事实推定的客观存在及其正当性质疑[J]. 中外法学,2010,(5):667-679;龙宗智. 推定的界限及适用[J]. 法学研究,2008,(1):106-114.与此类似,针对德国法院时常将事实推定建立在所谓“纯粹成见”(Reine Vorurteile)的基础上的做法,德国学者亦提出激烈的批评,认为法院实际上将事实推定视为救命稻草以在证明疑难时帮助自己获得自身希望的心证结果参见:Baumgrtel/Laumen, Handbuch der Beweislast, 2009,Bd I § 12 Rn. 27, §14 Rn. 20.,并因此主张法院应当彻底放弃事实推定(Tatschlichen Vermutung)的概念,转而倚重表见证明(Anscheinsbeweis, Prima-facie-Beweis)与间接证明(Indizienbeweis)。参见:MünchKomm/Prütting, ZPO, 4. Aufl. 2013, § 286 Rn. 62, § 292 Rn. 27.

现代法学周翠:从事实推定走向表见证明表见证明由判例发展而来,最初由德国帝国法院在十九世纪的海洋冲突法中为“过错推定”创设,后由联邦最高法院承继[3]。自2005年4月1日起,表见证明还被规定在《德国民事诉讼法典》第371a条第1款第二句中。第371a条第1款第二句涉及电子文档的证明力问题,其内容为:对以电子形式提交的声明,依照《签名法》进行审查之后得出的真实性之表见,仅能通过“严重怀疑声明由签名所有人发出”的证实性事实加以动摇。与德国已积累几十余年关于表见证明的判例经验不同,我国刚刚开启关于表见证明的探讨。对表见证明的探讨,参见:吴泽勇. 论善意取得制度中善意要件的证明[J]. 中国法学,2012,(4):149-164;洪冬英. 论医疗侵权诉讼证明责任[J]. 政治与法律,2012,(11):96-100;朱虎. 规制性规范违反与过错判定[J]. 中外法学,2011,(6):1194-1200.未来是否有必要引入这样的证据评价规则,其相较于事实推定具备哪些优点,又能否促进程序公平、武器平等以及司法统一等目标的实现?这些问题均成为未来证据立法之不容回避的命题,也构成本文的研究重点。

一、规范基础与实践状况(一)法条释义:经验法则的分类

法官在自由心证的范围内运用经验法则,是心证形成的不言而喻之组成部分[3]8。故,《民事证据规定》第64条明确要求,法官在对证据进行审核认定时“应当运用逻辑推理和日常生活经验,对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断”。与此对应,第9条第1款第3项后半句还允许法官借助“日常生活经验法则”减轻当事人的举证责任。这两个法条分别使用了“日常生活经验”和“日常生活经验法则”的表述,措词之间的细微差别似乎表明最高人民法院在法官进行证据评价和借助经验法则减轻当事人的举证责任方面持不同的要求,后者的要求高于前者。是否确实如此,还需探查最高人民法院的规范意旨。

依照最高人民法院撰写的法条释义,第64条所称的“日常生活经验”相当于大陆法系的传统表述“经验法则”。参见:李国光.最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2002:419.而在德国法上,经验法则(Erfahrungssatz各文献采不同翻译,Erfahrungssatz和Erfahrungsgrundsatz在《独和法律用语辞典》均被译为“经验则”(参见:Bernd Gtze[K]. 东京:成文堂,1993:91.);吴泽勇教授建议将前一概念译为“经验则”(参见:吴泽勇. 论善意取得制度中善意要件的证明[J]. 中国法学,2012,(4):149-164.);姜世明教授则建议将前者译为经验定律,后者译为经验原则(参见:姜世明. 表见证明之研究[M]. 台北:新学林出版公司,2008:335.)。本文为了与我国的通行用语保持一致,将前者译为经验法则,后者译为经验原则,并将Erfahrungsgesetz译为“经验定理”。)系指一般的生活经验规则与知识,以及艺术、科学、手工业、商业、贸易及交易中的特殊专业及专门知识的规则(亦包括交易习惯、商业习惯及交易见解等);也即,经验法则部分基于对人类生活、行为及往来观察所得,部分乃科学研究或工商业、艺术活动之成果。参见:Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 2010, § 111 Rn. 11; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22. Aufl. 2007, § 284 Rn. 16.依此界定,我国《民事证据规定》第64条所称的“日常生活经验”显然并不包括一切之生活经验,尤其不应包括“纯粹之成见”在内,属于此的示例有“一切被吞咽的东西均可视为食品”、“有刑事前科的证人不可靠”、“大学生结束外地读书生活后会重新住回父母家”、“熟悉慕尼黑城市交通的出租车司机不会撞上停驶的汽车”等。关于德国法院使用“纯粹成见”的示例,参见:MünchKomm/Prütting, § 286 Rn. 62; Baumgrtel/Laumen, § 12 Rn. 27, §14 Rn. 20.此外,值得强调的是,自由心证之法官亦不应受“常理”(Alltagstheorien)的拘束。参见:BGH NJW 1961, 2061; Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 113 Rn. 3.我国法官在民事判决书中除使用“生活经验”、“经验法则”等表达之外,还经常使用“常理”、“情理”等措词。以最高人民法院公报案例为限,使用“生活经验”“经验法则”、“常理”和“情理”的民事判决分别为4例、4例、30例和8例。如无特殊说明,本文中的案例均来自北大法宝司法案例数据库。细究之,这样的“常理”又多指商业习惯、交易习惯。例如在张志强诉徐州苏宁电器有限公司侵犯消费者权益纠纷案中,法院表示:“苏宁公司的上述主张既不符合常理,也与商品单证的特性不符”,这里的常理实际指商业习惯或交易习惯。因此,为了避免误解,我国法官未来宜直接使用“商业习惯”、“交易习惯”相较于北京市高级人民法院的表述“宋某在……重要事实上所做陈述前后矛盾,其陈述内容涉及大量现金支付且没有其他证据予以佐证,亦与常理相悖”,最高人民法院直接言明:本案商品房买卖关系明显与同类的正常交易不符。”后一表达显然更妥。参见:宋某与北京盛和发房地产开发有限公司等商品房预售合同纠纷案,最高人民法院民事判决书(2011)民提字第331号。,而有必要放弃“常理”或“情理”等含混表达。

如果第64条所称的“日常生活经验”相当于德国法上的“经验法则”,那么第9条第1款第3项所称的“日常生活经验法则”的含义显然又进一层,因为规范制定者显然不希望法官运用盖然性较低的“日常生活经验法则”进行推定以减轻某一当事人的举证责任,否则就极易造成法官恣意、审判不公、司法不统一等后果。借助德国学者对经验法则的分类,或许可以更为清楚地理解《民事证据规定》第9条第1款第1项所称的“日常生活经验法则”的含义。依照盖然性之高低,德国学者将经验法则分为三类:强制性的经验定理(Zwingende Erfahrungsgesetz)、经验原则(Erfahrungsgrundssatz)和简单的经验法则。当然德国学者的用词也不完全一致,例如普维庭教授使用“强制性的经验定理”(Zwingende Erfahrungsgesetze),而劳门教授使用“强制性的经验法则”(Zwingende Erfahrungsstze)的表述,分别参见:MünchKomm/Prütting, § 286 Rn. 56ff; Baumgrtel/Laumen, §12 Rn.24ff.其中,经验定理具有最强的证明力,其不容许存在任何例外,因此该经验定理如同自然法则(Naturgesetz)或思维法则(Denkgesetz)一样,对心证法官具有拘束力;法官在进行自由心证时必须遵守经验定理,而且从经验定理中获得的认知不再能被推翻。参见:Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 113 Rn. 3; Zller/Greger, ZPO, 28. Aufl. 2010, § 286 Rn. 13.属于此类定理的主要有两个:“不在场证据”所依据的“任何人无法同时出现在两个地点”的法则,以及“辨识证据”所依据的“人类指纹原则上各不相同”的法则[4]。显然,我国《民事证据规定》第9条所称的“日常生活经验法则”并不应当包含经验定理在内,因为这样的经验定理具备强制性和不可推翻性,不允许当事人提交“相反证据足以推翻”(《民事证据规定》第9条第2款)。与强制定理相对立的“简单经验法则”,仅具备薄弱的盖然性,其本身不足以使法官形成完全的确信,故德国学者认为这样的经验法则通常只能在间接证明中使用[4]50。受限于其薄弱的盖然性,这样的简单经验法则显然也不宜作为我国法官免除某方当事人之举证责任的依据,故其同样不应属于《民事证据规定》第9条第1款所称的“日常生活经验法则”的范畴。

表1:德国学者关于经验法则的分类及其在证据评价内的作用经验法则的分类盖然性经验法则在证据评价中的作用经验定理(Erfahrungsgesetz)毫无例外法官受强制性经验定理的拘束经验原则(Erfahrungsgrundsatz)高盖然性表见证明简单的经验法则(Einfache Erfahrungssatz)低盖然性间接证明;表见证明(仅适用于因果关系要件证明)由此,在排除了简单经验法则和强制经验定理之后,第9条第1款第1项所称的“日常生活经验法则”就仅应当指盖然性较高的经验法则,这在德国又被称为经验原则。所谓经验原则,是指对行为过程作出的并非毫无例外的观察,其依照公认的经验知识具备高度盖然性,并以稳定的过程作为观察基础以至于符合最新的经验状态,并可被明确总结和接受检验。不过,也不应要求:经验原则在任何情况下都必须经过科学的证实。经验原则的典型示例有:驾车驶入人行道或者脱离干爽清洁的车道,此即构成驾驶员存在过错的基础。(参见:Vgl. MünchKomm/Prütting, § 286 Rn. 58.)虽然我国不存在经验原则的概念,但最高人民法院编著的法条释义强调,法官在运用《民事证据规定》第9条进行推定时应当满足如下要件:仅当待证事实无法用其他证据规则予以证明、基础事实必须被证明是真实、基础事实与推定事实之间具有必然联系(也即所运用的经验法则真实可靠),以及允许对方当事人提出反证[5]。此处述及的“真实可靠的经验法则”无疑就相当于德国法上的“经验原则”。由于德国法上将法官借助经验原则对要件事实进行的推定称为“表见证明” ,因此《民事证据规定》第9条第1款第1项后半句实际并不单纯指“事实推定”,而是相当于德国法上的“表见证明”。

然而,与上述释义意见不同,最高人民法院编撰的另一本法条释义对《民事证据规定》第9条第1款第1项后半句存在迥异的解释。依此,法官运用经验法则进行事实推定时应当适用如下条件:“需要通过推论而知的事实是无法用直接证据证明的事实、事实推定的前提事实必须真实且已得到法律上的确认、前提事实与推定事实之间具有必然的逻辑联系、允许反证。” [6-7]依此解释,第9条第1款第1项后半句所称的推定实际相当于间接证明,而非表见证明。上述两个法条释义之间的意见分歧清楚表明,法官运用经验法则进行事实推定的内涵与外延在我国具有极大的模糊性与不确定性。各地法官在此方面的实践不尽统一,也就不足为奇了。

(二)实践状况:运用经验法则的路径

从实践状况看,我国法官通常在借款合同、房屋买卖合同、储蓄存款合同、虚假诉讼等案件类型中运用经验法则以经验法则为关键词在北大法宝司法案例数据库中查询到113个经典案例,但我国法官一般并未在判决书而是在判决评析中使用了“经验法则”之表达。,而且法官运用经验法则的路径不外乎两种:其一,借助辅助事实进行间接证明。在此情形中,法官可能运用一个经验法则,也可能结合使用多个盖然性不高的经验法则,例如:孙某某签合同当天拿到钥匙的陈述不仅不符合常理,而且其陈述自相矛盾;孙某某陈述是“先交钱,后签合同”,明显违背常理;孙某某将20万元现金放在家里有 20多天时间,明显不合常理。参见:华某某与孙某某、吉林市轩宇房地产开发有限责任公司申请执行人执行异议纠纷案,最高人民法院(2013)民申字第675号。而且,我国也不乏信服力不高的间接证明之示例,如“彭宇案”的一审判决。其二,借助盖然性较高的经验法则直接对要件事实进行推定。例如“根据日常情理,45元的欠款一般无需出具欠条并约定通过银行账号支付……故刘某主张欠款数额为45万元,予以采信” 参见:上诉人芮某与被上诉人刘某买卖合同纠纷案,河南省郑州市中级人民法院民事判决书(2013)郑民三终字第763号。;“根据常理推断,在不足两个半小时的时间内,原告不可能从南京到北京取款”参见:王某某诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案,江苏省南京市鼓楼区人民法院,《最高人民法院公报》2009年第2期。;“单某作为具备完全行为能力人应当对其个人邮箱密码负有安全保密义务,依据常理该密码不应为第三人所知悉,且单某持有的《公司物品申请表》中也已经注明要求其修改初始密码。”参见:北京泛太物流有限公司诉单某某劳动争议纠纷案,北京市第一中级人民法院,《最高人民法院公报》 2013年第12期。

不过,综观各地法官对要件事实进行直接推定的实践,相关判决在同类案件中毫无统一性可言。以输血感染病毒案件中关于因果关系事实的证明为例:首先,一些法院混淆了(法官借助经验法则进行)事实推定与法律推定,并且未严格适用法律推定这一证明责任规范,就值得商榷。例如河南荥阳市人民法院、驻马店市中级人民法院虽然明确表示适用《民事证据规定》第4条第8项有关“因果关系证明责任倒置”的规定,但实际却运用经验法则对输血与感染之间的因果关系进行事实推定。例如耿某与荥阳市妇幼保健院、荥阳市人民医院医疗损害赔偿纠纷案,(2011)荥民一初字第558号。本案案情为:1998年4月,原告在妇幼保健院住院分娩。在未对原告和供血者的血液进行丙型肝炎病毒抗体检测情况下,保健院对原告输血400毫升。2011年6月,原告被确诊为丙肝肝硬化失代偿期,并作脾切断流术。此外,亦详见何某与驻马店市中心医院医疗损害赔偿纠纷案,(2012)驻民三终字第529号。该案案情为:1993年11月,原告在中心医院出生,并在住院治疗过程中接受过输血,2011年8月,原告被确诊患丙型肝炎。其次,即便利用经验法则对因果关系要件进行推定,各地法院的考量因素与适用前提也各不相同:前述两法院在判决中主要考虑如下因素:“丙肝病毒可以通过血液、性接触和母婴等途径传播,其中血液传播是丙肝最主要的传播途径,而本案中原告的母亲、儿子和丈夫的丙肝病毒抗体均为阴性”,故推定输血与感染之间存在因果关系。然而,与这两个法院未考虑患者分别在十三年和十八年之后被确诊丙肝以及丙肝潜伏期等因素相比,郑州市中级人民法院却倚重于丙肝的潜伏期:“输血仅是感染丙肝的途径之一,且输血感染丙肝病毒的潜伏期平均为60天,最长不过180天。从原告输血到被确诊为丙肝,时隔七年之久,故不能认定其传染上丙肝因输血造成。”参见:田某诉河南电力医院输血致病赔偿损失案(2002年8月12日审结):1991年5月,患者在被告处进行手术,术中输血300毫升。病历记载献血人为孔某,为被告自行采集,但未建立献血员档案和献血记录。1998年12月,原告被确诊丙肝后肝硬化。原告一审和二审均败诉。显然,这一推定结论亦不令人完全信服,因为法院并未考虑“原告七年后被确诊时已处于丙肝后的肝硬化阶段”。持同样观点的还有三门峡市中级人民法院,其亦认为,由于丙肝的感染途径有多种,原告在输血十八年后方被确诊身患丙肝,故不能认定原告患丙肝与输血之间存在因果关系。参见:三门峡市中心血站与韩某、杨某、黄河三门峡医院赔偿纠纷案,(2012)三民三终字第195号。反之,针对“输血前未患丙肝但输血后很快被确诊丙肝”的事实,南京中院遂推定因果关系存在。参见:王某诉南京市鼓楼医院、南京红十字血液中心等人身损害赔偿案,(1999)宁民终字第684号。本案中,原告输血前肝功检查无异常,但输血一个月后发现肝功能不正常,并在四个月后被确诊患有丙肝。与前述观点不同,虽然也强调确诊期,但洛阳市中级人民法院却更看重患者输入血液的质量问题:因目前没有证据证明医院当时为患者所输血液有质量问题,原告输血长达十五年的时间内并未发现丙肝症状,且输血并非是感染丙肝的唯一途径,故无法认定其在输血与感染丙肝之间有直接因果关系。河南科技大学第一附属医院与马某医疗损害赔偿纠纷上诉案,(2012)洛民终字第1898号:1995年8月,患者因烧伤住院治疗,住院当日肝功能检测和抗体检测均为阴性。住院期间,患者多次输入血浆、全血和量子血。2011年3月,患者确诊患慢性丙型肝炎。