二十世纪香港竹笛音乐发展史略

从1953年竹笛大师冯子存在北京“第一届全国民间音乐舞蹈汇演”上成功演奏《喜相逢》和《放风筝》后,中国竹笛从一件民间音乐、戏曲的伴奏乐器转变为独奏乐器。这种民族乐器独奏化是20世纪继民族乐团的出现后,中国器乐的另一种新发展。这种潮流也逐渐影响到香港的中国音乐发展,从以粤乐(广东音乐)为主演变成为以器乐独奏和大型合奏为中国音乐的主流呈现模式。作为民族乐团内不可或缺的乐器,竹笛在香港的发展历程自然不可不提。以香港的中国音乐发展史为纵轴,以竹笛在香港的发展为横轴,论述分为1949年以前、1949至1970年代、1970年代至今3个阶段,试图为20世纪香港的竹笛音乐发展勾画出一个历史轮廓。

香港竹笛音乐;香港中乐团;郑济民;香港演艺学院

一、1949年以前

自19世纪中叶英国对香港实行殖民式统治以后,殖民政府在政治、经济、文化等不同领域向香港输入西方模式,

但香港以广东人占人口多数,因而中国传统文化仍然继续保留。在音乐方面,除了粤剧、广东说唱等含有器乐成分的音乐外,新界乡村地区也流传着一些传统音乐。“八音班”与“锣鼓柜”是香港早期流行的传统器乐,①粤剧、广东说唱、以及20世纪初流行的粤乐也风行一时。竹笛在这些乐种中都是担当合奏或伴奏的角色。直至1949年后,中国内地对民族器乐有了新的定位,竹笛在香港的发展也有所改变。

二、1949年至1970年代

1950年代,北派竹笛大师冯子存来港演出引起轰动,亦激发了不少人对竹笛的兴趣,当时就读于香岛中学的温联华②因此而自学竹笛,推动了香岛中学的中国音乐活动。除此以外,不少粤剧、粤曲的伴奏乐师也参与器乐独奏和合奏的演出。1959年,香港著名音乐家于粦指挥了一场筹款音乐会,

其中有曾于邵氏电影公司乐队工作的竹笛演奏家应剑民演奏《喜相逢》和《黄莺亮翅》。[1]当时较知名的竹笛演奏家还有于粤剧名伶任剑辉、白雪仙的仙凤鸣剧团任伴奏乐师的靳永棠,靳氏也有参与由粤乐名宿卢家炽领导的香港电台中乐队。

60至70年代在港活跃的竹笛演奏家有黄权、刘泽、赖绍恒、刘振词③、林斯昆、赖锦标等。④刘泽、赖绍恒曾在吕培原领导的香港中国国乐团演奏竹笛,两人也曾灌录唱片。[2](图1)

图1 《山川的回忆》

三、1970年代至今

(一)香港中乐团

1977年,全职业香港中乐团和音乐事务统筹处(简称“音统处”)的成立,以及1年后“音统处” 下属香港青年中乐团(青中)之组建是香港中国音乐发展的重要里程碑,标志着香港的中国音乐事业向专业化和普及化两方面发展。

香港中乐团原是1个半职业乐团,于1977年4月全职业化,由市政局⑤资助和管理, 成为香港第1个由政府支持的现代职业中国器乐合奏团⑥。香港中乐团职业化初期的笛子声部乐师均来自中国内地,如首席乐师黄权⑦、林斯昆来自广东,赖锦标、张泰儒⑧来自福建。林斯昆、赖锦标分别于1978及1980年转职至“音统处”,黄权也于1982年离团。来自新加坡的朱文昌和毕业于广州音乐专科学校的陈鸿燕⑨则于1979年加入香港中乐团。加上同年加入的郑济民、来自福建的李崇吉和来自广东擅长演奏洞箫的谭宝硕,6人组成了香港中乐团笛子声部,郑济民后来更成为笛子首席。6人横跨吴大江、关乃忠、石信之3任总监的时代,直至1996年郑济民离团,由原西安音乐学院管乐教研室主任孙永志继任笛子首席。后来张泰儒、李崇吉也于2000年前后相继离开,由毕业自台南艺术大学的林育仙、香港演艺学院的陈子旭补上。⑩ 2010至2011年乐季后,任职香港中乐团近30年的谭宝硕也宣告退休,由毕业于台湾艺术大学的巫致廷接班。

郑济民(图2)曾任香港中乐团笛子首席多年,可说是80年代初至90年代中后期香港竹笛界的代表人物。他毕业于福建师范大学音乐系,后任教于福建音乐专科学校,曾随南派竹笛大师陆春龄、浙派笛艺宗师赵松庭、北派竹笛大师王铁锤学习。在香港中乐团工作的17年间,演出无数佳作并首演了不少新作品,包括与罗伟伦合作的竹笛协奏曲《白蛇传》、关乃忠的第一笛子协奏曲《蝴蝶梦》、瞿小松的管乐协奏曲《神曲》等,出版过多张CD,其中台湾福茂唱片和飞利浦唱片灌录的专辑更风行海内外。郑济民也是第1位到台湾演出的香港竹笛演奏家。

杨伟杰二十世纪香港竹笛音乐发展史略

图2 郑济民

郑济民曾提到,香港作曲家符任之曾经写过一首竹笛二重奏与乐队《喜相逢》,大约在1983至1985年间由黄权和他两人担任笛子主奏。1983年,俞逊发在其《秋湖月夜》获得当年全国民族器乐作品一等奖后把总谱寄给郑济民,由已故指挥家白德医生(Solomon Bard)指挥香港中乐团于1985年作香港首演,其后由香港指挥家叶惠康指挥香港中乐团与郑济民再次演出此曲。他还把乐曲推介给新加坡华乐团前任指挥顾立民,使该曲开始在新加坡流传。此外,还有一首20多分钟的竹笛协奏曲《长恨绵绵》是由著名作曲家何占豪与郑济民合作谱写的,1989年交稿,由香港中乐团首演,之后作了一些小修改。郑济民带着这首协奏曲与高雄市国乐团在高雄及台北演出,后来因为此曲跟詹永明与杨春林创作的《长恨绵绵》同名,就把乐曲改名为《唐玄宗与杨贵妃》。

继郑济民之后出任香港中乐团笛子首席一职的孙永志(图3)为“文化大革命”后中国内地恢复高考的第1批大学生,1977年考入西安音乐学院民乐系,师从赵松庭的开门弟子元修和,其后更赴杭州随赵氏学习,1982年毕业后留校任教,1997年来港加入香港中乐团至今。孙永志的演出曲目非常广泛,且风格多样,除了与作曲家周煜国合作谱写的《遐方怨》外,近年还多次演奏程大兆的竹笛协奏曲《陕北四章》、杨青的竹笛与乐队《苍》、顾冠仁的古筝、曲笛双协奏曲《牡丹亭》、陈明志的尺八、筝与民乐团《刮

风的日子》和尺八、琵琶与民乐团《听风的歌》等。孙永志兼擅洞箫、尺八、长笛等乐器,在演奏上融会贯通、卓然成家;在教学上则把中西器乐理论相结合,加上近30年来在音乐学院与乐团的经历,使他对竹笛教学有一套独到的见解。endprint

图3 孙永志

香港中乐团历年来的演出均有不少笛箫节目,但以系列形式呈现的当数2005年的“香港笛箫节”。“香港笛箫节”是香港有史以来第一个以笛箫为主题的艺术节,在2005年5月至8月期间推出了多项活动,包括在尖沙咀星光大道举行的打破了吉尼斯世界纪录的“中国笛子马拉松”(图4)和“国际笛子马拉松”,在多所大学、图书馆、商场举行“笛子世界——古今中外笛子博览”,邀请上海著名笛箫制作家王益亮来港主持“笛子工作坊”,由谭宝硕和张向华分别主讲两场箫笛讲座,谭宝硕更联同现任艺术总监阎惠昌主持“洞箫说人生”音乐会。“香港笛箫节”的压轴节目“南北大师喜相逢”音乐会邀请了李镇、俞逊发、张维良,加上乐团笛子首席孙永志,演奏了多首名曲如《草原的思念》 《走西口》 《陕北四章》 《汇流》 《花泣》 《绿色交响》等。

图4 “香港笛箫节”之“中国笛子马拉松”

除“香港笛箫节”外,近年香港中乐团也举办过不少以竹笛为主的音乐会,如2008年1月的“孙永志、朱文昌——笛箫名家世界”音乐会上,由孙永志与乐团笛子助理首席朱文昌演奏了《白蛇传》 《苍》 《鹧鸪飞》 《绿洲》等笛曲;在2009年12月的“她们‘仨”音乐会上,乐团的青年笛子乐师林育仙演奏了《三五七》 《秋风夜雨》 《绿洲》;2010年7月的“十年经典(三)——协奏曲之夜”音乐会中,孙永志载誉重演了竹笛协奏曲《陕北四章》;在2011年12月的“传统的魅力Ⅶ——鸿燕展翅”管乐演奏会中,乐团笛子助理首席陈鸿燕演绎了多首笛箫与葫芦丝名曲,包括其师、已故广东民族管乐大师陈添寿为他创作的《鸿燕展翅》;2012年3月的“乐旅中国Ⅵ”中,由台湾国乐团乐团首席兼笛声部首席刘贞伶香港首演陆橒作曲的笛子与乐队《山·乐》(Ⅲ、Ⅳ);2013年1月的“名家名曲贺新春”音乐会上,中央民族乐团著名竹笛演奏家王次恒独奏了曾永清的《沂蒙山歌》以及赵松庭、曹星创作的《幽兰逢春》;2014年12月的“忐忑之后”音乐会上,中国音乐学院附中竹笛专业教师王华在香港首演了德国作曲家老锣(Robert Zollitsch)的笛子协奏曲《风吻云》;2015年1月由香港中乐团联合中英剧团制作的“笛子走天涯”以戏剧的方式呈现笛箫音乐,在首届香港国际中乐指挥大赛冠军孙鹏的指挥下,乐团笛子声部的全体演奏家先后演奏了《喜相逢》 《惑》 《扬鞭催马运粮忙》 《奔驰在草原上》 《双声恨》 《山·乐》 《陕北四章》等乐曲,林育仙更粉墨登场,担任剧中的女主角。

香港中乐团乐器班随2003年成立的香港儿童中乐团和香港少年中乐团而设,由乐团乐师和少数兼职导师担任乐器导师。笛子组的导师是朱文昌,为香港笛坛培养了不少新秀。

(二)音乐事务统筹处

与香港中乐团同龄的音乐事务统筹处成立于1977年10月,是香港第1个由政府成立的音乐训练机构,向青少年提供学费低廉的中西器乐训练班及乐团训练。最初,“音统处”属教育司署管理,1979年转至民政科属下之康乐文化组,两年后再转入康乐文化署,并于1995年8月由市政局和区域市政局接管,改称音乐事务处(简称“音事处”),现隶属康乐及文化事务署。

“音统处”和“音事处”多年来均由林斯昆、赖锦标担任全职竹笛导师,职称为助理音乐主任,配合中乐组高级音乐主任徐英辉B11及一些兼职导师组成竹笛教学团队,教授该处于全港各地开设的各类型竹笛训练班。

林斯昆生于广东,早年于广州随黄金成习竹笛,后来又受教于赵松庭、陆春龄、王铁锤等。林氏于1970年移居香港,开始从事专业的演奏和教学工作。1975年至1978年任香港中乐团笛子首席,1978任职于“音统处”和“音事处”至退休;1978年至1984年于香港演艺学院的前身香港音乐学院任竹笛导师;1976年至今任香港中文大学音乐系竹笛导师。林氏曾赴日本、美国、英国、澳洲、加拿大、台湾、新加坡等地巡回演出,也曾先后跟随彭修文、夏飞云、陈佐湟、汤沐海等大师深造指挥技巧。

赖锦标早年于福建晋江文工队担任竹笛演奏及乐队副队长,1976年加入香港中乐团,1980年转职“音统处”从事竹笛教学及乐团训练工作至2008年8月退休。赖氏曾举办4次个人笛子独奏会,亦曾灌录竹笛演奏唱片。

在林、赖两位带领下,“音统处” “音事处”的竹笛教学工作对香港的竹笛普及作出了极大贡献,其竹笛训练班历年来为香港培养出大量笛手,其中不少后来更考入香港演艺学院,从事竹笛专业演奏,如王嘉伟B12、朱绍威B13、陈子晋、陈子旭等。

(三)香港演艺学院

1984年成立的香港演艺学院是香港第1所提供正规中国器乐演奏专业课程的大专院校,学院聘请了郑济民和香港土生土长、毕业自广州音乐学院的张向华担任竹笛专业老师,培养本地的竹笛专业演奏人材。郑济民培养了曾文辉、陈一平B14、许少荣B15,张向华更是桃李满门,其学生现在已成为香港竹笛演奏和教育的中流砥柱。

张向华(图5)原籍江苏泰兴,在香港出生和成长,年少时已醉心笛艺,中学时期曾多次在香港学校音乐节获奖,并参与由资深音乐家东初(源汉华)指挥的香港华人文员协会民族乐团。张氏中学毕业后到广州音乐学院修读竹笛专业,先后师从罗德栽、黄金成,为香港首位获中华人民共和国教育部颁授音乐文学士学位的青年音乐家,及后更远赴杭州随赵松庭学习,笛艺更为精进。张氏回港后除受聘于香港演艺学院及兼职任教于香港中文大学音乐系、“音统处”外,更活跃参与竹笛演奏、推广等工作,曾任澳门中乐团笛子首席、香港竹笛学会创会会长等职,并举行过2场“赵松庭作品音乐会”、1场“中国民族吹管乐独奏会”、1场师生音乐会及多场竹笛专题讲座。张向华性格中正平和,且治学严谨、以德服人,弟子们均视他为学习榜样。其培养的竹笛专业学生包括王嘉伟、林敬添、朱绍威、叶在铭、陈韵湘、胡润勤B16、曾庆基、郑旭(郑丞泰)、庄幸智、杨伟杰、陈敬臻、姚敢为、刘志恒等。B17endprint

图5 张向华

郑济民离港后,张向华是香港演艺学院主要的竹笛专业老师,陈鸿燕也有兼任,培养了陈俊年;孙永志来港后,也开始在演艺学院兼课,谭国敬、陈子晋、陈子旭、沈健榆、许俊杰、何兆昌、朱国龙、杜峰廉、曾宝心等均为其门下,杨伟杰更是孙氏为演艺学院培养的第1位竹笛专业硕士。张向华近年已不在演艺学院教课,学院的竹笛专业主课老师仅孙永志1位,副课老师有郑丞泰、杨伟杰。学院也设有青少年音乐课程,竹笛老师除了孙永志外,还有朱绍威、杨伟杰。

香港演艺学院中乐系的学生在假期均会到中国内地拜访名师以深造技艺。学院得到香港上海汇丰银行的支持,赞助学生北上学习。竹笛专业的学生多年来与不少名家结缘,如赵松庭、王铁锤、黄金成、宁保生、李镇、曾永清、俞逊发、蒋国基、张维良、王次恒、詹永明、戴亚、杜如松等。这些学习经历拓宽了学生的视野,让他们接触到不同流派、风格的竹笛音乐,丰富了他们的艺术修养。

(四)香港竹笛教学群体

香港的竹笛教学事业,以“音统处”的系统最为庞大。在“音统处”成立之前,由前殖民政府官员萧炯柱于1974年牵头成立的香港青年音乐协会也设有中国器乐训练班,萧炯柱后来成为“音统处”的首任音乐总监。在此之前,一些设有中乐团的中学,如英皇书院、拔萃男书院、圣类斯中学,以及一些爱国学校如香岛中学、劳工子弟学校、福建中学等均设有中国器乐训练班。除此以外,1950年代成立的粤华乐器工艺品有限公司为香港最早进口中国内地乐器的商家,他们于1981年成立音乐中心,其中亦教授竹笛;1980年李开与张广升成立了凯声琴行,附设音乐教室,至今仍是香港重要的中国音乐琴行教室;及后张广升自立门户,于1987年成立八音琴行暨音乐艺术中心,这两家琴行均有专师教授竹笛,其中不乏国内音乐专科与香港演艺学院毕业生。近年扩展迅速的青苗琴行则由来自福建的黄伟达于1985年创办,他也成立了青苗中西艺术表演团,由1980年代初从苏州来港的竹笛演奏家、教育家严健民任音乐总监。

严健民于1953生于上海,6岁移居苏州,1981年来港定居。1970至1980年代在苏州从事专业竹笛演奏和创作,移居香港后任“音统处”导师及中乐团竹笛演奏员,1995年加入青苗中西艺术表演团。严健民在香港30年间,演奏、创作、指挥工作不辍,并曾举办个人作品音乐会;在教学上亦硕果累累,除了其训练的学校中乐团曾多次获奖外,所教授的学生郭仲扬、杨仁杰、陈敬臻、许俊杰、陈淑贞也分别考入上海音乐学院民乐系、香港演艺学院中乐系和戏曲学院。

除了上述的粤华、凯声、八音、青苗琴行外,在香港新界西部的屯门、东部的大埔也有两股推动竹笛教学的力量,分别是新声国乐团和香港青少年国乐团。新声国乐团由本地资深音乐家邱少彬创办,香港青少年国乐团则由香港演艺学院早期毕业生吴朝胜创办。两团多年来为新界地区培养了不少竹笛演奏人材,有些更从事专业演奏与教学工作。

(五)香港竹笛考级

一直以来,香港的音乐教育以西方古典音乐为主导,只有英国皇家音乐学院和圣三一学院在香港设有考级机构,因此只有学习西洋乐器的学生能够参加考级,学习中国乐器的学生一直都没有机会参与。1994年,上海音乐学院在香港设立了音乐定级考试点,首次设立了中国乐器的考级制度;2003年,香港考试及评核局承办了中央音乐学院在香港地区的中国器乐演奏水平等级考试;2007年,新声音乐协会承办了中国民族管弦乐学会“全国民族乐器演奏艺术水平考级”在香港地区的考级工作。自此,香港共有3个机构主办中国器乐考级,报考人数与日俱增,而竹笛更为当中最热门的报考乐器之一。

(六)香港竹笛比赛

“香港学校音乐节”自1949年举办以来一直只有西洋乐器的比赛项目,直至1962年才加入中国器乐比赛项目,参加人数也极少,独奏项目只有15人参加,合奏项目只有1所学校参加[3]。相对西洋器乐、合唱等比赛项目,中国器乐在当时确属少数。在主办机构、学校、老师和学生的不断努力下,参加中国器乐比赛的人数逐渐上升,其中参加竹笛独奏项目的学生也越来越多。以1994年的“香港学校音乐节”竹笛比赛项目为例,当时只分为初级、中级、高级和深造四组;到2011年,由于参赛人数日渐增加,竹笛独奏项目已被分为中学组和小学组,中学组设有初级、中级、高级和深造4组,小学则不设深造组,每组再细分为数个小组,共有800多位参赛者;2015年则共有500多人参赛。其他机构也有举办各种竹笛比赛,可谓百花齐放。于2013年8月由香港艺术联会主办的“2013香港竹笛邀请赛”为其中规模较大者,邀请到蒋国基、詹永明、林谷珍、孙永志、朱文昌、谭炎健、陈惠龙等名家担任评委,并在比赛闭幕式时举行“笛艺薪传:名家及新生代音乐会”,可见这10多年间香港的竹笛普及事业有了较大的发展。

在全国比赛方面,张向华于1989年参加中央电视台主办的第一届“山城杯”全国民族器乐电视大奖赛,获特别演奏奖;陈敬臻、刘志恒于2007年参加首届“松庭杯”中国竹笛邀请赛,分获海外专业组金、银奖;杨伟杰于2010年参加全国首届北京竹笛邀请赛,获中青年专业C组银奖,2014年获青年专业A组金奖。

(七)香港竹笛演出

除由政府资助的香港中乐团、“音统处” “音事处”和香港演艺学院外,香港不少民间团体均会举办竹笛音乐演出,有自筹资金的,也有申请康乐及文化事务处或香港艺术发展局补助的,或担任策划工作。

早在1981年,香港一个历史最悠久的业余中乐团体宏光国乐团就曾邀请南派竹笛宗师陆春龄与琵琶名家汤良兴来港演出(图6),开香港业余中乐团为中国内地器乐名家举办专场音乐会之先河,其后也曾与宁保生、俞逊发,本地名家张向华、朱绍威等合作。香港女青中乐团分别于1996年和2004年邀请李镇和马迪与乐团合作;琵琶名家李志雄亦曾策划多场竹笛名家独奏会,邀得蒋国基、詹永明、谭炎健来港献艺。由陈敬臻成立于2005年的津乐竹笛演奏团则是香港首个以竹笛为主的演奏团体,而近年较积极策划举办竹笛音乐会的音乐团体为竹韵小集。endprint

图6 宏光国乐团为陆春龄、汤良兴来港演出举行记者招待会

竹韵小集成立于2003年,以中小型合奏乐队为基础,研究及学习中国传统民间音乐,并致力探索及开拓现代小型中乐的发展空间,藉以发扬中国及香港本土音乐文化,展现中国音乐“小而美、简而精”的独特魅力。乐团成立至今已先后为李镇、王铁锤、曲祥、孙永志、曾永清、刘森、杜如松、蒋国基、荣政、张延武、张维良、马迪举办过专场音乐会,张维良于2011年2月的笛箫专场“行云流水——张维良的笛箫世界”更是他首次在港举行的专场独奏音乐会。2014年1月更主办了“2014中国竹笛音乐节”,邀请张维良与中国竹笛乐团来港举办了多场音乐会、论坛与讲座(图7)。这些演出均大大促进了香港与中国内地的竹笛事业交流。

图7 “2014中国竹笛音乐节闭幕音乐会”海报

除了中国内地竹笛名家来港演出外,香港本地的竹笛演奏家也有举行独奏音乐会,如郑济民、张向华、陈鸿燕、谭宝硕、林斯昆、赖锦标等;年轻一代的竹笛演奏家也经常有演出活动,如朱绍威与龢鸣乐坊、郑旭与丝竹乐坊、陈敬臻与津乐竹笛演奏团、赵庆中与中乐友等。香港艺术节于2011年3月为陈子晋、陈子旭昆仲举办“笛韵真音”独奏会;中乐友于2012年10月为陆春龄举办“天和传九州——向陆春龄致敬暨国庆音乐会”;新声国乐团于2014年3月为著名作曲家刘锡津举办“天下中华情”音乐会,由洪侠指挥曹家荣与新声国乐团香港首演竹笛与乐队《雪意断桥》;乐心中乐团于2014年4月举办“竹林漫影”音乐会,由陈子旭、巫致廷担任竹笛独奏;津乐竹笛演奏团于2015年2月为张向华与3位弟子朱绍威、郑承泰、陈敬臻举办“香江笛缘”音乐会;香港演艺学院于2015年6月举办“粤竹——杨伟杰与广东民族乐团”竹笛协奏曲音乐会,由音乐总监张列指挥。

(八)香港竹笛作品

香港笛坛多年来均以演奏中国内地的笛曲为主,本地创作委实不多。由谭宝硕创作于1985年的两首竹笛四重奏《吐露港渔火》和《秋之歌》与由旅港美国音乐家卫庭新(Timothy Wilson)创作的竹笛五重奏《都市雀鸣》(1986)可说是香港竹笛新作品的滥觞。

曾任香港中乐团梆笛乐师的谭宝硕以洞箫演奏和造箫绝艺驰誉乐坛。谭氏的竹笛演奏师承岭南派一脉,其综合了传统和现代手法而自成一格的洞箫技法则更为人所称道。谭氏对于洞箫演奏及制作的研究着力极深,于1993年制造出一支中国音乐史上最大的洞箫。谭氏多年来创作了不少笛箫乐曲,并结合书法、绘画,开拓出一条以洞箫说人生,以音乐作养心的路子。

卫庭新生于美国纽约,70年代初移居香港任香港管弦乐团长笛首席,现时于香港中文大学音乐系、香港演艺学院等院校教授长笛与爵士乐。卫氏对中国文化有深厚认识,通晓普通话和粤语,并曾习古琴、洞箫,写了多首与洞箫有关的乐曲,如箫独奏《初心》(1984)和箫、筝、二胡、琵琶重奏《秋风瑟瑟》(1987)等。竹笛五重奏《都市雀鸣》则从80年代5位于香港演艺学院学习竹笛的学生处得到创作灵感,以模仿雀鸣并结合爵士乐、摇滚音乐,呈现他们在大都市学习音乐的困惑与矛盾。

由罗伟伦、郑济民合力谱写的竹笛协奏曲《白蛇传》(1986)、关乃忠创作的第一笛子协奏曲《蝴蝶梦》(1988)已成为竹笛音乐的经典。其他由香港作曲家创作的笛曲如莫健儿的《惑》(1999)、伍卓贤的竹笛七重奏《一阵风》(2007)、冯迪伦的双竹笛与乐队《竹林漫影》(2014)、霍智康的竹笛六重奏《竹动》(2015)均具有强烈的时代感;而近年创作笛曲最频者,当数青年作曲家李昌。

李昌生于1980年,早年由澳门移居香港,2002年本科毕业于香港中文大学音乐系,两年后获颁作曲硕士学位,及后留学英国,获约克大学 (The University of York) 作曲博士学位。李昌的竹笛乐曲创作始于2003年的竹笛与古筝《未圆惊梦》,及后更有竹笛与中阮《雁字回时》(2005)、竹笛与笙《争鸣》(2007)、竹笛与弦乐四重奏《打鼓岭》(2010)和竹笛二重奏与乐队《对歌》(2011)问世。李昌的作品风格清新而不艰涩,且甚具灵气,时有神来之笔。

除了香港作曲家所创作的笛曲外,不少中国内地与海外作曲家的新作品也在香港作世界首演,如瞿小松的管乐协奏曲《神曲》(1987)、钱兆熹的竹笛与乐队《梅花吟》(1988)、顾冠仁的筝曲笛双协奏曲《牡丹亭》(2006)、刘森的竹笛独奏《梦中的港湾》(2007)、江赐良(马来西亚)的竹笛二重奏《逗鸡》(2008)、郭文景的第二笛子协奏曲《野火》(2010)等。

(九)香港竹笛学会

成立于1996年的香港竹笛学会(图8)旨在为香港竹笛爱好者提供一个交流的平台,首任会长张向华,现任会长为朱文昌。学会成立至今,举办过多项大型活动,1997年的成立音乐会“笛韵鼓声”邀得著名打击乐演奏家,中央音乐学院民乐系副教授王建华来港演出;2003年策划了“笛艺春秋——赵松庭笛艺回顾音乐会”,邀请了杜如松、孙永志、林斯昆与及赵松庭的唯一日本入室弟子冢本平八郎,加上朱文昌和香港竹笛学会成员一同演出,更邀得台湾著名笛箫艺术家、琴园国乐团团长林谷珍与“音事处”高级音乐主任徐英辉合作导聆,杜如松演奏了赵松庭创作于1973年的大型排笛作品《渔港春潮》;2005年与香港中乐团合办“香港笛箫节”;学会每年亦会举办笛友聚会和推广演出,为香港竹笛事业的发展不遗余力。

图8 香港竹笛学会会长朱文昌(右一)与会员在演奏

朱文昌于1955年生于新加坡,现为香港中乐团笛子助理首席。朱氏1968年开始学习音乐,翌年加入新加坡青年华乐团,1976年担任新加坡人民协会华乐团乐师,1979年来港任职于香港中乐团,曾随团到几十个国家和地区演出,亦曾与台北市立国乐团、宏光国乐团、新加坡全国职总工会国乐团、新加坡青年华乐团、新加坡交响乐团、香港小交响乐团、新加坡华乐团等合作,担任客席独奏。朱氏以擅长演奏梆笛知名,在竹笛教学上亦取得丰硕成果,其学生历年来均于香港学校音乐节各个组别获取奖项。多年来朱氏更致力于推动大中华地区的竹笛交流活动,曾带领香港竹笛学会多位成员赴广东、新加坡等地演出,并与当地笛界人士切磋交流。endprint

(十)香港有关竹笛音乐的研究

在香港土生土长的民族音乐学者刘长江(图9)生于1957年,本科毕业于香港中文大学音乐系,擅长演奏长笛,在获得伦敦市政厅音乐及戏剧学院 (London Guildhall School of Music and Drama) 的长笛演奏文凭后负笈美国,于伊利诺伊大学厄巴纳—香槟校区 (University of Illinois at Urbana-Champaign) 攻读硕士和博士学位,主修民族音乐学与长笛。他的博士论文“Music and Musicians of the Traditional Chinese Dizi in the Peoples Republic of China”(《中国的传统竹笛音乐与音乐家》,1991)为第一本在西方社会详细研究中国当代竹笛音乐的学术著作。B18 取得博士学位后,他曾任教于密利克大学 (Millikin University)、威斯康辛大学欧克莱尔分校 (University of Wisconsin, Eau Claire) 和加州理工大学 (California Polytechnic State University),现任夏威夷大学马诺亚校区 (University of Hawaii at Manoa) 音乐系民族音乐学教授。

刘长江的博士论文以中华人民共和国成立后的竹笛独奏曲与演奏家作为研究对象。他于1986至1987年间到中国内地进行实地考查,访问了陆春龄、谭渭裕、陈重、赵松庭、俞逊发、董克钧、顾兆琪、张宝庆、高明、张维良、詹永明、杜聪、陈涛等笛子演奏家。刘氏认为,1949年后,国家在意识形态方面的转变催生了一大批专业竹笛演奏家,他们对音乐的理解和演绎均遵从和体现了国家所奉行的政治路线。[4]

图9 刘长江

谭国敬和陈子晋在香港演艺学院的竹笛专业本科毕业论文《对笛子新演奏法的思考》(2004)和《从<愁空山>一曲探讨建国后中国笛子的演变及其发展》(2007),杨伟杰的竹笛专业研究生讲座《刘森笛子演奏风格的形成与发展》(2010)均展示了近年来本地青年竹笛专业毕业生的研究成果,惟其主题多侧重于中国内地的竹笛音乐发展,较少涉及香港。

(十一)香港竹笛书谱出版

香港出版有关竹笛方面的书谱,较早期有上世纪70年代由刘敏编著的《如何吹笛子》(香港进修出版社,1972)、胡咏光B19编著的《笛子奏法教程》(万里书店,1978)和《笛子独奏曲选》(万里书店,1979)等;80年代有郑济民、胡锡敏编著的《中国竹笛独奏曲精选》(上海书局,1985)、“音统处”的内部教材《笛子教材》第一、二册(1987)及张向华编著的《笛子入门(初、中级教材)》(八艺出版社,1989,后以华夏乐坊名义再版)(图10)等;90年代则有苏绍勋编著的《笛子演奏法》(香港艺美图书公司,1990)、张向华编著的《笛子入门(中、高级教材)》(八艺出版社,1994)、谭宝硕著的《笛子技法》(上海书局,1996)等。随着香港与中国内地之间的交流日趋密切,内地出版的各种竹笛书谱也流通于香港市面,香港本地出版的竹笛书谱逐渐被边缘化。

图10 张向华编著的《笛子入门》

(十二)香港竹笛唱片

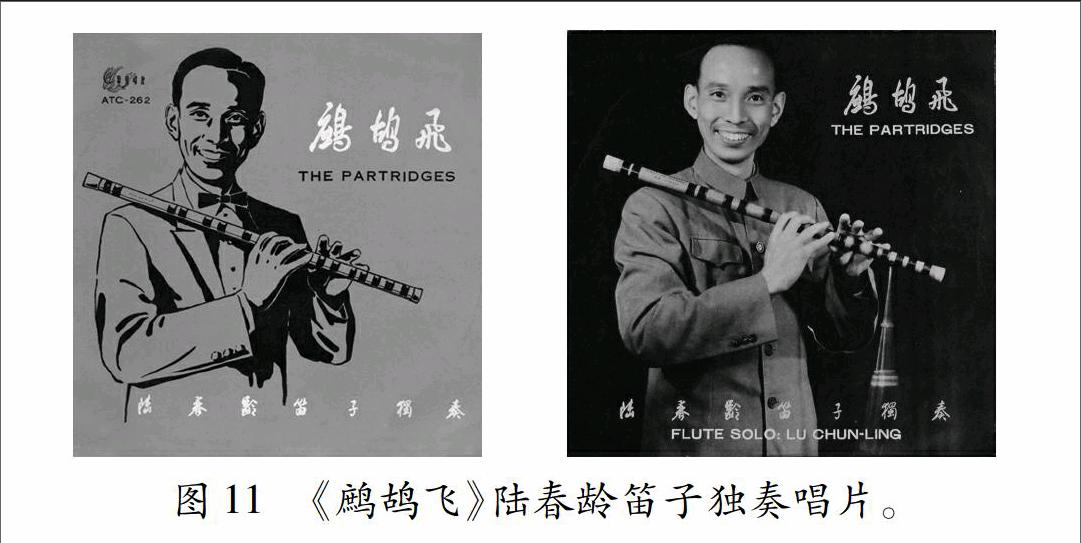

上世纪50至70年代,香港人如果要听内地音乐,主要是通过有中资背景的艺声唱片公司和百利唱片公司,这两家公司把中国内地灌录的唱片输入到香港。由于殖民政府和中华人民共和国政府在意识形态上存在明显差异,要使中国内地的民乐原封不动地进入香港市场几乎是不可能的。所以经销者会把一些带有政治色彩的民乐曲名、伴奏乐队的名字以及唱片封面改头换面,以便销售。当时香港人都是通过这种方法接触到中国内地笛子名家的笛声的。至70年代末中国内地改革开放后,这些乐曲也开始以本来的名称示人。B20

图11 《鹧鸪飞》陆春龄笛子独奏唱片。

(左为艺声唱片公司的香港版,右为中国唱片的原版)

有关香港的唱片公司为本地竹笛演奏家制作发行的录音,较早的有风行唱片公司为刘泽、黄权、赖绍恒灌录的专集,黄权也有永恒、文志、新兴等唱片公司录音;艺声唱片公司、香港唱片公司曾分别为赖锦标、林斯昆制作唱片;张向华于1991年灌录其个人竹笛专辑。成立于1987年的雨果唱片公司,曾为朱文昌灌录竹笛专辑《春山采茶》(图12),亦为谭宝硕制作洞箫专集《箫中禅》;1993年成立的龙音制作公司则为陈鸿燕出版过箫笛专辑《鸿燕展翅》。

图12 《春山采茶》朱文昌笛子独奏,雨果唱片公司制作

这些“港产”的竹笛唱片所录制的曲目大多是中国内地六七十年代流行的竹笛曲。如黄权的《百鸟引》专辑,收录了《百鸟引》 《姑苏行》 《赶路》 《骆驼队》 《草原牧歌》、《上游曲》 《故乡的回忆》等曲;赖绍恒的《山村的回忆》专辑收录了《山村的回忆》(《老工人讲故事》)、《喜相逢》 《小放牛》 《黄莺亮翅》等曲;林斯昆的《姑苏行》专辑收录了《姑苏行》 《小放牛》 《上游曲》 《玉树草原之春》 《山村小景》等曲。此外,一些粤乐名曲和喜庆音乐也会收录在唱片内,以配合香港人的口味。到了八九十年代,中国内地的竹笛曲仍然是香港竹笛唱片内的主流曲目,朱文昌的《春山采茶》专辑更以“笛韵系念故乡情——六十年代风靡国内外经典笛曲专辑”作为卖点,可见香港的竹笛音乐传统与中国内地是一脉相承的,或者可以说,香港是中国笛乐向外传播的窗口。近年唱片市场萎缩,网上音乐下载渐趋普及,已鲜有新制作的本地竹笛唱片推出市面。

结 语

香港自1841年开埠经历了150多年的殖民统治,及至1997年回归祖国,期间香港竹笛音乐的发展经历了不少变迁。从1949年中华人民共和国成立到1976年“文革”结束是香港竹笛音乐发展的“启蒙期”,通过一些早年从中国内地来港的竹笛演奏家,通过不同渠道流进香港的竹笛录音和书谱,香港爱好竹笛音乐的人士能一窥中国内地的竹笛音乐状况。1977年,职业化的香港中乐团和“音统处”之成立标标志着香港竹笛音乐发展“飞跃期”的开始,大批专业竹笛演奏家从中国内地移居香港,充实了香港竹笛的演奏力量。这些演奏家与作曲家合作,谱写了多首优秀的竹笛作品,加上不少委约竹笛创作在香港首演,使香港成为了除了内地以外的竹笛发展基地,有一些作品甚至对endprint

台湾笛界也产生了影响。在香港创作的这些竹笛乐曲,既有从中国内地移民来港的音乐家写的,也有作曲家移居国外后与内地作曲家合作的,还有香港土生土长的新一代写的,更有外国作曲家写的,突显出香港海纳百川的文化特点。1984年香港演艺学院成立,更标志着香港竹笛教育步入专业化的时代,可以说是“稳定成长期”。专业的竹笛教育,加上“音统处”、香港学校音乐节等机构、赛事活动在竹笛普及教育方面的配合,使香港的竹笛事业发展有了良好的环境和条件。近年来,海峡两岸和香港与东南亚等地的音乐交流日渐频繁,也使香港的竹笛事业有了更广阔的前景。香港竹笛音乐文化应立足于香港的本土文化,吸收中国内地的音乐养分,注重与各地的文化交流,从而建立具有香港特色的竹笛音乐文化。

责任编辑: 钱芳

注释:

①有关“八音班”与“锣鼓柜”的资料,见吴赣伯编著:《二十世纪香港中乐史稿》,国际演艺评论家协会(香港分会),2006,第28-33页。

②温联华在1956年观看了中国艺术团冯子存演出的笛子独奏后,便爱上了竹笛。之后从书本及唱片中学习,揣摩演奏技巧。中学时期与同学组成小乐队经常在校内及社团节庆活动中演出。1959年参加了源汉华(东初)指挥的华南电影工作者联合民族管弦乐队,常在音乐会中担任竹笛独奏。1965年至1982年间与源汉华在香港华人文员协会组织文协民族管弦乐团,除竹笛演奏外亦担任副指挥。期间曾随同香港电影界组成的银星艺术团多次到新加坡、菲律宾等地演出民乐节目。退休后加入了香港爱乐民乐团及汉友中乐团,继续推广中国音乐。近年亦醉心于粤曲拍和,经常参与曲艺唱局及演出。

③刘振词当时活跃于业余中乐演出,曾于1973年与宏光国乐团合作,演奏孔建华的《故乡的回忆》,亦有从事录音工作,现居外国。

④有关黄权、林斯昆、赖锦标的资料,见下文第三部分第一和第二要点。

⑤市政局是港英殖民政府管理香港岛及九龙半岛环境卫生及文娱康乐的法定机构,于1883年成立,1997年香港回归前,由于中英两国未能就各级议员的过渡问题达成协议,故回归后香港特区政府把市政局改组成为临时市政局。2000年1月1日,市政局与区域市政局解散,另成立康乐及文化事务署、食物环境卫生署以取代其职能。香港中乐团于2001年4月公司化,成立香港中乐团有限公司,进行独立管理,但继续由政府资助。

⑥现代中国器乐合奏团为The Modern Chinese Orchestra的中译,有别于中国传统的丝竹乐队,现代中国器乐合奏团参考西方管弦乐团的编制,把乐团内的中国乐器分成吹管、弹拨、拉弦、打击四个声部,声部内的乐器再细分为高、中、低音,增加乐器的数量,组成大型的器乐合奏团,并设有指挥,严格按谱演奏。有关讨论详见Han, Kuo-huang. The Modern Chinese Orchestra. Asian Music, 1979, 11(1): 1-43。

⑦黄权亦擅长洞箫演奏和粤剧伴奏,后来移居加拿大,以教授和伴奏粤曲为业。

⑧张泰儒于1976年来港,翌年考进香港中乐团,任职28年后离团,现在港从事竹笛教学工作。

⑨陈鸿燕生于广东台山,现任香港中乐团笛子助理首席,司职大笛演奏,曾把《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲改编为以10支竹笛演奏。

⑩林育仙是香港中乐团创团以来首位女姓笛子乐师;陈子旭则先任特约乐师多年,后以香港艺术发展局资助 “人才培育计划”身份受聘于乐团。

B11徐英辉1987年以一级荣誉毕业于香港中文大学音乐系,1990年获颁民族音乐学哲学硕士衔。徐氏擅长演奏竹笛和长笛,曾与多个乐团合作,现为“音事处”属下香港青年中乐团指挥。“音事处”现时的竹笛兼职导师包括朱绍威、许少荣、陈子晋等。

B12王嘉伟生于香港,1988年毕业于香港演艺学院中乐系,随张向华主修竹笛、汤良德副修二胡,并随当时的系主任唐健垣学习粤曲理论。现为全职粤剧乐师,演奏竹笛、洞箫和中胡,间中也担任头架(即音乐领导),演奏高胡。

B13朱绍威生于香港,自幼于“音统处”随林斯昆学习竹笛,后于香港演艺学院师随张向华,1989年毕业,1994年获香港中文大学颁授音乐文学学士学位。现为“龢鸣乐坊”成员,并任教于香港演艺学院、香港教育学院等院校,亦在香港电台第四台担任录音监制和节目主持。

B14陈一平于香港演艺学院毕业后,与吴朝胜共同创办香港青少年国乐团,亦曾任多个业余乐团指挥,现居澳洲。

B15许少荣现为跨界音乐创作人,除教授笛箫外,也兼擅儿歌和流行曲创作与填词、舞台表演及创意音乐教育。

B16胡润勤除竹笛外,亦精于长笛演奏,于香港演艺学院取得学士学位后,曾任职于新加坡华乐团,现活跃于多个音乐领域,如昆曲、爵士乐等。

B17张向华在香港演艺学院的学生中,叶在铭、陈韵湘、庄幸智均来自台湾。

B18刘长江也曾在外国学术期刊发表关于中国竹笛的论文,如在Asian Music (《亚洲音乐》)学报发表的 Individuality and Political Discourse in Solo Dizi Compositions (《中国竹笛独奏曲创作中的个性与政治话语》)(见1996年第27卷第1期,第133-152页);在British Journal of Ethnomusicology(《英国民族音乐学学报》)发表的 Forever Red: the invention of solo dizi music in post-1949 China(《永远的红色:1949年后中国竹笛独奏曲的创造》)(见1995年第5卷, 第113-131页)。(括号内的中文译名为笔者所译)

B19胡咏光为本地音乐艺术教育工作者关麟光之笔名。endprint

B20在风行唱片为赖绍恒灌录的竹笛专辑《山村的回忆》中,点题作品《山村的回忆》实际上是中国内地作曲家吴华创作的《老工人讲故事》,这也反映了早年本地唱片公司对中国内地作品的政治题材颇为敏感。

参考文献:

[1] 吴赣伯. 二十世纪香港中乐史稿[M]. 香港:国际演艺评论家协会(香港分会),2006:123.

[2] 余少华.香港的中国音乐[M]//朱瑞冰.香港音乐发展概论.香港:三联书店(香港)有限公司,1999: 261-360.

[3]李德君.香港学校音乐及朗诵协会有关中国器乐比赛简报 [G]//刘靖之,李明.民族音乐研究第八辑:中国传统音乐教育研讨会论文集.香港:香港大学亚洲研究中心、香港民族音乐学会,1999:26-28.

[4] Lau, Frederick Cheungkong. Music and Musicians of the Traditional Chinese Dizi in the Peoples Republic of China[D]. Urbana-Champaign :the University of Illinois at Urbana-Champaign,1991: iii.

A Survey on Development of Bamboo Flute Music in Hong Kong in the 20th Century

YANG Weijie

Since Feng Zicun, a bamboo flute virtuoso, successfully performed Xi Xiang Feng(Happy Encounter) and Fang Feng Zheng(Kite) in the First National Folk Music and Dance Joint Performance in 1953, Chinese flute has been transformed from a traditional accompanying instrument for folk music and Chinese traditional drama into a solo instrument. This is undoubtedly a new development in Chinese instrumental music ever since Chinese orchestras were first formed and took shape in the 20th century. This trend gradually spread to Hong Kong and Cantonese music, which used to be the most popular music in Hong Kong, began to decline while instrumental solos and large ensembles come to dominate Chinese music concert stage. As an indispensible instrument in a Chinese orchestra, bamboo flute plays a vital role in this drastic change. This essay intends to outline the evolution of Chinese flute music by tracking down its three stages of development in Hong Kong in the 20th century.

Hong Kong Bamboo Flute Music; Hong Kong Chinese Orchestra; Zheng Jimin; The Hong Kong Academy of Performing Artsendprint