大班集体绘画活动中师幼言语互动与幼儿创造力关系的研究

胡盼盼

【摘要】研究者对北京市4所一级一类幼儿园大班集体绘画活动中的师幼言语互动内容、师幼行为表现、活动环境和活动材料等进行了观察,重点对幼儿创作的绘画作品以及师幼言语互动内容进行分析,以探讨师幼言语互动与幼儿创造力之间的关系。研究发现,大班集体绘画活动中的师幼言语互动可分为四种类型,幼儿创造力有三种表现,且两者存在一定的关联。研究者据此提出了相关教育建议。

【关键词】大班;集体绘画活动;师幼言语互动;幼儿创造力

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2015)12-0016-07

这里的创造力是指在创造性学校管理和学校环境中,由创造型教师通过创造型教学方法培养出创造型学生的过程。〔1〕托兰斯指出,幼儿创造力的发展应建立在师幼之间生动的互动关系和共同体验基础之上。〔2〕

在幼儿园艺术教育活动中,教师往往对活动方案设计、活动材料投放以及作品展示等较为关注,对自身与幼儿互动时的口头语言、面部表情、肢体语言等较为忽略。另外,研究者在日常观察中发现,很多教师对幼儿创造力的理解还停留在表面,不知如何在具体的教学活动中对幼儿的创造力加以培养。

已有关于师幼言语互动的研究数量不少。〔3-8〕关于幼儿创造力的研究数量也不少,但多倾向于影响因素及如何培养之类问题的探讨。〔9-12〕同时对师幼在艺术教育活动中的表现加以观察,并对师幼言语互动情况进行分析的研究尚不多见,采用质性研究方法对幼儿某一领域创造力表现与发展情况进行探究的研究更为缺乏。

为此,本研究聚焦大班集体绘画活动中师幼言语互动的情况,探究其与幼儿创造力之间的关系。研究主要围绕以下四个问题展开:在绘画活动中,师幼的言语互动有哪些类型?幼儿的创造力有哪些表现?师幼言语互动类型与幼儿创造力是否相关?若两者有关联,教师应如何与幼儿进行言语互动,以促进其创造力的发展?

一、研究设计

(一)研究对象

本研究以北京市4所一级一类幼儿园4个大班(记为A、B、C、D)中的教师和幼儿为研究对象,教师12名,幼儿107名。

(二)研究方法

1.资料收集方法

(1)观察法

本研究采用非参与式观察法,对班级集体绘画活动进行录像,尽可能全面地拍摄以下三方面内容:师幼言语互动的内容,主要包括教师和幼儿间的提问、应答行为,教师的评价和言语指导行为,以及幼儿间的对话行为等;幼儿和教师的表现,主要包括幼儿和教师的脸部表情、情绪和肢体动作等;环境创设、材料提供和幼儿作品展示等。

(2)访谈法

绘画活动结束后,分别对教师和幼儿进行访谈。访谈教师,主要是了解其基本信息、绘画活动的组织方式、对幼儿创造力的理解等。访谈幼儿,主要是了解其对自己绘画作品的理解,包括作品主题、形象、色彩、构图等。

2.资料分析方法

(1)会话分析法

对录像记录的师幼言语互动情况进行转录和编码。借鉴弗兰德斯互动分析系统和贝尔斯互动过程分析系统中的编码方式,设计三级编码。一级编码为话语发起者,包括教师、幼儿、幼儿群体;二级编码为言语互动形式,包括提问(诱导)、应答、评价;三级编码为言语互动内容,包括绘画技能、感知想象和情感调动。

(2)作品分析法

已有创造力评估工具大多是针对成人或青少年的,不太适宜于评估幼儿的创造力。因此,本研究主要通过作品分析法,将幼儿的绘画作品与其同伴的作品及范例进行比较分析,再对其在作品中表现出的创造力进行归纳总结。

大班幼儿绘画能力属于样式化前阶段(4~7岁)。〔13〕研究者根据该阶段绘画能力的普遍特点,对幼儿的创造力作初步分析。研究者主要从以下两方面分析幼儿绘画作品中表现出的创造力特征。

①对自身感知、想象、理解和情感等的调动程度

阿瑞提指出,幼儿创造力的萌发类似于思维的原发过程,因此,可以通过观察幼儿创作、了解其对创作的感受,判断其在创作过程中多大程度上调动了感知、想象、理解、情感等心理能力。感知方面主要考察幼儿在多大程度上将在生活中感知到的经验再现于作品中;想象方面主要考察幼儿在多大程度上将主题加工成形象;理解方面主要考察幼儿在多大程度上认识到了事物的本质,并将之表现在作品中;情感方面主要考察幼儿在创作过程中的情绪体验。

②建立事物间联系的能力

阿瑞提指出,幼儿的原发思维以旧逻辑思维为主,这种逻辑不同于成人的逻辑。他认为,可以通过观察幼儿创作、了解其对创作的感受,判断幼儿在抽象化或图式化表现和创作过程中,能够在多大程度上建立起事物间的联系。〔14〕

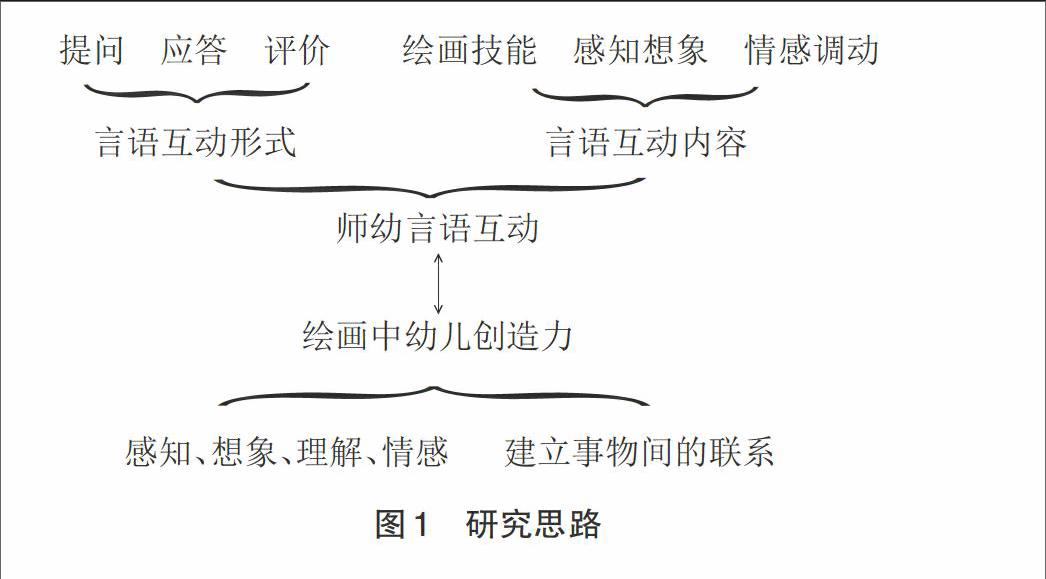

(三)研究思路

研究思路如图1所示。首先,通过三级编码,从师幼言语互动的发起者、言语互动的形式、言语互动的内容三个层次归纳出师幼言语互动的类型;其次,通过作品分析法,分析幼儿在绘画作品中表现出的创造力;最后,对师幼言语互动类型和幼儿创造力表现的关系,以及影响两者关系的因素进行分析。

二、研究结果与分析

(一)师幼言语互动类型

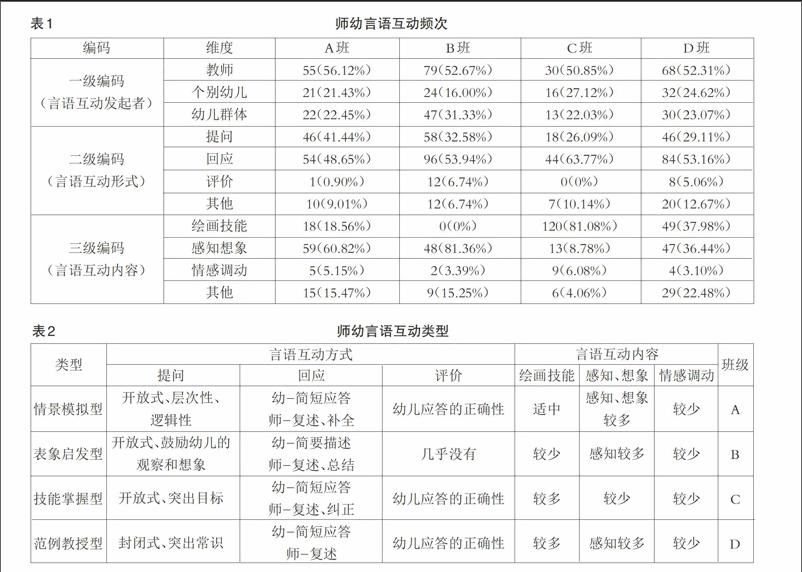

通过资料分析,得出集体绘画活动中师幼言语互动的频次(见表1),进而归纳出师幼言语互动的类型,包括:情景模拟型、表象启发型、技能掌握型和范例教授型(见表2)。

1.情景模拟型

(1)言语互动方式

①提问

该类型师幼言语互动中,提问方式以开放式为主,问题具有一定的层次性和逻辑性。幼儿在经过几轮提问和讨论后,能够逐渐把握绘画活动的主题。

②回应

该类型师幼言语互动中,教师的回应主要包括复述幼儿的表述,澄清和补充其中含糊不清或不全面的地方。

③评价

教师主要是对幼儿回应的正确性或恰当性进行评价,一般不涉及对幼儿情绪情感的评价。

(2)言语互动内容

该类型师幼言语互动内容方面,感知、想象涉及较多,适当强调了绘画技能,情感调动方面的互动较少,主要为激发幼儿的绘画兴趣。

2.表象启发型

(1)言语互动方式

①提问

该类型师幼言语互动中,提问类型以开放式为主,侧重点在于激发幼儿的想象,引导幼儿对事物进行细致的观察。教师的开放式提问集中在集体教学阶段,例如,“猜一猜它会发生什么变化呢?”“这棵树的叶子还会转着圈长呢,树叶越长越长,变成什么啦?”提问内容主要是关于展示的图片的。到了作品分享环节,教师的提问则大多是重述幼儿的回答,然后提出封闭式问题,例如,“这棵树是奥特曼变成的,是吗?”“这些东西都是长在树干里面的吗?”

②回应

该类型师幼言语互动中,幼儿倾向于表达自己观察到的事物的特征,教师主要是对幼儿的表达进行复述,或是对幼儿的回答加以扩展或抽象化。

③评价

该类型师幼言语互动中,教师对幼儿的作品几乎没有作出评价。

(2)言语互动内容

该类型师幼言语互动内容方面,感知、想象涉及较多,注重对素材的观察和描述。感知的对话多于想象的对话,后者集中出现于活动的导入阶段。师幼在情感调动方面的言语互动较少。

3.技能掌握型

(1)言语互动方式

①提问

该类型师幼言语互动中,提问方式都属于开放式提问,但无论是在集体教学阶段还是在作品分享阶段,互动的目的性都非常明确,提问较直接,内容和形式也较为单一。例如,教师问,“这只刺猬身上都有哪些花纹呀?”“你知道哪些线条?”“还有什么线?”“告诉小朋友,你都用到了哪些线条呀?”

②回应

该类型师幼言语互动中,教师回应幼儿的方式主要是重复或纠正幼儿的回答。例如,C班教师在对幼儿的回应中,多次涉及幼儿之前对线条的错误命名,并紧接着提出同类问题,以引导幼儿说出正确的线条名称。幼儿的回应则较为简短单一,主要是说出线条的名称,或简单描述出线条的特征。

③评价

该类型师幼言语互动中,教师主要是对幼儿回答的正确性进行评价,但评价用语偏笼统、不具体,例如,“好”“真棒!”“好,表扬!”

(2)言语互动内容

该类型师幼言语互动的内容主要集中于绘画技能。从访谈中了解到,大多教师认为,绘画技能方面的目标比其他目标(如情感性目标)更容易实现,也更容易评价。C班教师比较强调线条的名称和画法,有关感知、想象的言语互动只在活动之初展示一幅线条画时出现过。活动总结阶段稍稍涉及了情感调动。

4.范例教授型

(1)言语互动方式

①提问

该类型师幼言语互动中,教师提问方式以封闭式为主,主要围绕与绘画相关的常识、作品材料等进行提问。

②回应

该类型师幼言语互动中,教师主要通过重复幼儿的表述来回应幼儿,幼儿的回应则在不同环节呈现不同特征。例如,在集体教学阶段,幼儿会针对教师的封闭式提问给出简单应答。在作品分享阶段,针对教师较为开放式的提问,幼儿也能够展现出自己的想象力,给予热烈回应。

③评价

该类型师幼言语互动中,教师主要是对幼儿关于封闭式提问的回答作出对错评价。例如,D班教师给出了较为笼统、简单的正向评价,“说得很完整,他说是五颜六色的纸。”“像彩虹一样的纸。非常棒,给他鼓鼓掌。”“钢铁飞行羊,很好。”“好”“真棒。”

(2)言语互动内容

该类型师幼言语互动的内容较集中于感知,对幼儿绘画技能的关注更多,对情感调动的关注最少。

(二)幼儿创造力的表现

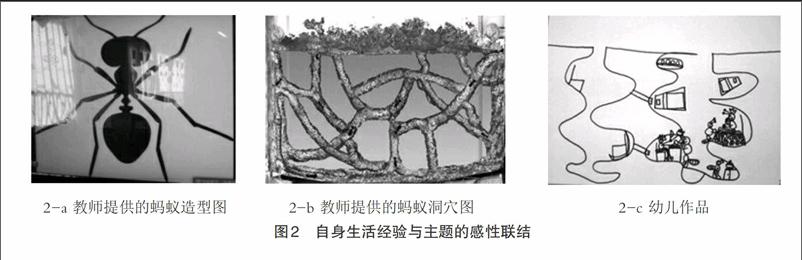

1.经验与主题的感性联结

幼儿能够通过加工,建立起自身生活经验与绘画主题的感性联结,并将之表现在绘画作品中。这种联结具有泛灵性特征,作品中的物体大多具有“人”的特征。例如,在A班绘画活动中,教师为幼儿提供了蚂蚁和蚂蚁洞穴的图片(如图2-a、2-b所示)。从幼儿作品(如图2-c所示 )中可以发现,他们在蚂蚁的自然生活状态与自己的生活经验之间建立了联结,并将这种联结创造性地表现在作品中。他们还能生动地描述作品创作背后的故事。

2.规则的弹性表达

学前阶段的幼儿正处于建立规则意识和认识事物特征的关键时期。他们常在绘画作品中对其他作品进行模仿。当幼儿觉得自己的绘画有独特意义时,就会突破原本单一的模仿方式,表现出对外界的弹性适应,并通过绘画表达出这种自我体验,使自己所表达的内容与真实的事物在作品中达到一种平衡状态。

3.基本元素的拼合

随着经验的不断丰富,幼儿逐渐掌握了一些基本的绘画元素。他们不只是对这些元素进行简单的搭配,还能据此创造出新的图案。在此过程中,幼儿“打破旧的完形,形成新的完形,表现出他们对环境的张力”。〔15〕图3我们看到的是幼儿对基本绘画元素的拼合。3-a中,幼儿将点与直线、折线搭配在了一起;3-b中,幼儿将线和桃心拼在了一起;3-c中,幼儿将圈形线和桃心拼在了一起。

(三)师幼言语互动与幼儿创造力的关系

1.师幼言语互动之于幼儿创造力

在情景模拟型言语互动中,教师通常用语言描绘虚拟情景,以激发幼儿发挥想象力,将自身生活经验与绘画主题联结起来。例如,在A班集体绘画活动中,教师先询问幼儿蚂蚁要搬运什么食物,搬到哪里去;再询问搬运的方法;最后询问蚂蚁洞穴的构造特点。这个提问和应答的过程帮助幼儿建构起了对蚂蚁洞穴的认知和想象,使其思绪沿着问题进一步发散,直至考虑到蚂蚁搬运的动作、洞穴内房间的数量、洞穴内不同区域的布局等细节。

在表象启发型言语互动中,教师通过引导幼儿对事物展开细致观察,帮助幼儿形成了有关事物发展规律的认识。例如,在B班集体绘画活动中,教师为幼儿呈现、介绍了一棵“神奇树”,并请幼儿仔细观察。之后,幼儿在作品中对树的枝丫和挂在树上的装饰物进行了多样化的创作。

在技能掌握型言语互动中,教师通过开放式提问,引导幼儿掌握必需的基本绘画技能和绘画素材使用方法。幼儿在这一过程中逐渐积累起对基本绘画元素的认知和运用经验。在创作作品时,幼儿能结合自身经验,创造性地将这些元素拼合起来,形成新的“完形”。

在范例教授型言语互动中,教师的提问以封闭式为主,单向向幼儿传授有关绘画的常识。在这一过程中,幼儿难以调动自身对主题的情感,也难以促使自身经验与主题相联结,更难以发挥创造力。

2.幼儿创造力之于师幼言语互动

幼儿创造力不仅表现在绘画作品中,也表现在对事物的看法中。本研究通过对师幼言语互动内容的分析发现,幼儿在面对新的主题或事物时,常常会发现其中可与自己的生活经验相联系的内容,并据此展开联想,提出一些新的看法。教师唯有注意到幼儿的这些表达,才能理解幼儿的思维特征,了解幼儿对事物的认识程度。如果教师能进一步给出恰当的回应,师幼言语互动会更活跃、有效。例如,在C班集体绘画活动中,教师请幼儿说说自己所知道的线条名称。很多幼儿说出的名称并不是“标准答案”,却有十足的趣味性和创造性。这些新奇的名称引发了其他幼儿讨论和表达的兴趣,教师也从中发现了很多有趣的内容,并将之扩展出去,从而使整个活动变得更丰富多彩了。

3.师幼言语互动与幼儿创造力的关系受其他因素的影响

师幼关系对师幼言语互动以及幼儿创造力有一定影响。本研究通过分析发现,平等的师幼关系更有助于激发幼儿的创造力。因为在平等的师幼关系中,教师通常循循善诱,愿意倾听幼儿的想法,幼儿也更愿意表达,愿意将想法表现在作品中,因而,他们的作品更具多样性。在等级分明的师幼关系中,教师通常会认为自己是传道者,更关注自己预设的教学目标的快速、准确达成。在这样的师幼关系中,幼儿难有表达想法的空间,其行为、思维容易被教师所控制,创造力难免会受到压制。

幼儿原有经验水平对幼儿创造力也有一定的影响。例如,在以范例教授型师幼言语互动为主的D班,教师一笔一划地教授幼儿绵羊的画法,并在黑板上演示范画(如图4-a所示)。在这样的情景中,幼儿成了被动的接受者,难有发挥创造力的空间。从收集的作品来看,大部分幼儿停留在模仿层面(如图4-b所示),但部分幼儿作品仍表现出一定的创造力。如图4-c所示,某幼儿选择了一张深蓝色的画纸作画,他根据画纸的色调,将场景描绘成了黑夜,在画作的右上角画上了月亮,用短线表现月亮的光芒,还让绵羊露出了舌头,将自己认识的拼音字母作为装饰物画在了羊的身上。可见,幼儿原有经验水平也会影响其创造力的发挥。

三、讨论与建议

(一)师幼言语互动中存在的问题

1.结果导向的提问较多,过程和究因导向的提问较少

在情景模拟型、表象启发型和技能掌握型师幼言语互动中,提问方式虽以开放式提问为主,但多属于结果导向的提问,即对“事物是什么”的提问。例如,“那笔头长什么样呀?”“它们身上都有什么呀?”这样的提问方式虽说有助于引导幼儿对事物进行观察,但容易使幼儿停留在最基础的观察上,而忽视艺术活动的主要价值追求。

所谓过程导向的提问,是指教师针对达到目标的过程或方式进行的提问。这样的提问有助于激发幼儿进行更细致、具体的思考,有助于幼儿具象思维能力的提高。所谓究因导向的提问,是指教师针对事物的原因进行的提问。这样的提问有助于教师更好地判断幼儿的回答,也即幼儿作出的究竟是偶然性判断,还是有依据的判断。目前来看,师幼言语互动中,过程导向和究因导向的提问较为缺乏。

2.机械复述的回应较多

复述可分机械复述和整合复述两类。其中,机械复述即简单重复,有利于短时记忆;整合复述则是通过对复述内容进行加工和处理,使之与自己已有的经验发生联结,有利于短时记忆向长时记忆的转化。〔16〕本研究发现,大部分师幼言语互动中的复述都停留在机械复述层面。通过访谈得知,大多数教师认为,复述可加强幼儿的记忆,因此他们常用复述的方法对幼儿的回答作出回应。但教师也许不知道,机械复述无法有效地将短时记忆转化为长时记忆,对于学前幼儿更是如此。

3.缺乏有意义的评价

本研究发现,在集体教学环节和作品分享环节,教师很少会对幼儿的行为或作品进行评价,仅有的评价也缺乏实质意义。通过访谈得知,教师认为,评价幼儿作品是一种传统的教学方法。因此,他们会有意无意地避免在幼儿面前评价他们的作品,而是改为让幼儿互相评价和讨论作品。

《3~6岁儿童学习与发展指南》明确提出:“幼儿独特的笔触、动作和语言往往蕴含着丰富的想象和情感,成人应对幼儿的艺术表现给予充分的理解和尊重,不能用自己的审美标准去评判幼儿,更不能为追求结果的‘完美而对幼儿进行千篇一律的训练,以免扼杀其想象与创造的萌芽。”可见,教师对“评价”的理解产生了偏差,反而因噎废食了。

(二)相关建议

1.提高师幼言语互动质量

在师幼言语互动中,教师应适当增加过程导向和究因导向的提问,以引导幼儿进行具体、细致的思考。同时,教师要通过分析幼儿的回答,判断其对事物的认识和理解程度。教师要对“复述”有正确的认识,更多地开展针对幼儿回答的整合复述,以帮助其有效地理解和记忆。在评价方面,教师则要认识到,“评价”并非是对幼儿作品进行褒贬判断,而应从幼儿角度理解、欣赏其作品。在活动总结分享阶段,教师可以组织幼儿进行过程性评价,而非结果性评价,开展师幼、幼幼间的交流。

2.正确认识幼儿创造力及其影响因素

访谈发现,教师普遍认识到幼儿的创造力很重要,但并没有对其形成正确的认识,或者说,在教学实践中没有真正重视对幼儿创造力的培养。教师在一日生活和教学活动中要尊重幼儿,倾听幼儿,给他们想象和创造的时间,必要时提供认知或方法上的支持,这样才能为幼儿创造力的发展提供应有的支持。

教师应为幼儿营造一个和谐、轻松和安全的环境,构建良好的师幼关系。除了集体教学活动时间,自由活动和常规活动时间也是构建良好师幼互动关系和培养幼儿创造力的好时机。

参考文献:

〔1〕林崇德.关于创造性学习的特征〔J〕.北京师范大学学报:人文社会科学版,2000,(1):56-63.

〔2〕〔14〕阿瑞提.创造的秘密〔M〕.沈阳:辽宁人民出版社,1987:468.

〔3〕王春燕,林静峰.幼儿园集体教学中教师提问的现状及其改进〔J〕.学前教育研究,2011,(2).

〔4〕边军,李俊杰.教师提问研究及其对幼儿教师的启示〔J〕.学前教育:幼教版,2004,(7):17-19.

〔5〕高细媛,陈佑清.教师应答行为描述与分析〔J〕.全球教育展望,2012,(4):21-26.

〔6〕徐莹莹,任巍.大班幼儿在园提问行为研究〔J〕.幼儿教育:教育科学,2007,388(12):4.

〔7〕何亚柳.科学领域中幼儿提问的特点及教师回应策略〔J〕.西华师范大学学报:哲学社会科学版,2007,(3):88-91.

〔8〕李庆功,蒋文明,WATERMAN A,等.故事情景下儿童回答问题的反应倾向〔J〕.心理科学,2008,(4):844-847.

〔9〕LEE IL RANG.Pre-service teachers personality traits and creative behaviors as predictors of their support of childrens creativity〔D〕.Ann Arbor:University of Florida,2013.

〔10〕TAFURI DONNA MARIE.The effects of creativity on teacher-student interactions〔D〕.Ann Arbor:University of Maryland College Park,1994.

〔11〕FARELLA ERIN NICOLE. The influence of teacher characteristics,beliefs,and program quality on childrens creativity〔D〕.Ann Arbor:The University of Alabama,2010.

〔12〕王懿颖.艺术教育与儿童创造力的发展〔J〕.教育研究,2005,(8):72-77.

〔13〕罗恩菲德.创造与心智的成长〔M〕.长沙:湖南美术出版社,1993:117.

〔15〕维特海默.创造性思维〔M〕.北京:教育科学出版社,1987:109.

〔16〕宋占美.美国学前教育课程标准的实践与思考〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2014.