花卉、应酬与文人生活

——李鱓《松萱桂兰图》解读

◇ 朱燕楠

花卉、应酬与文人生活

——李鱓《松萱桂兰图》解读

◇ 朱燕楠

李鱓在“扬州八怪”中是一个具有特殊经历的画家,青年时期曾经任职宫廷,通过进诗献画,得到康熙皇帝赏识,供奉于南书房,且少年得志,名噪京城。然而时运不济,在宫廷中失宠,终至穷途卖画的命运。他的画风有多变的一面,既能擅长宫廷偏爱的工笔花鸟,有蒋廷锡一路的严谨与写实,也能“纵横驰骋,不拘绳墨”,将大写意花鸟的潇洒表达得淋漓尽致。旅居扬州鬻字卖画期间,李鱓结识郑燮、李方膺等画坛挚友,与市民、商人相往经营画艺,终成职业画家。面对人生的遭遇,李鱓将人生的理解转移到艺术创作中,他笔下的花鸟鲜活灵动,极富生活气息。

目前学界对李鱓的研究已有一定的成果。对其生平、家世的研究在20世纪七八十年代便有学者关注,如薛永年先生《李鱓的家世与早期作品》(《美术研究》,1986年2期)一文详细考证李鱓的生平,以及通过现存的家谱、用印等蛛丝细节追本溯源,对李鱓的家族关系做了全面的考证,并以此推断其早期艺术师承关系。随着文献资料的发现以及对李鱓作品的重视,《李鱓致道源信札考辨》(薛永年,《文物》1982年2期)一文深入地考证了李鱓定居扬州以及在山东滕县做官的具体时间,对其艺术创作的时间断代又向前推进一步。对李鱓的绘画研究是李鱓研究中数量最多的部分。庄素娥《李鱓研究》(台湾文化大学硕士论文,1978年)、尹文《从李鱓花鸟册页解读其花鸟的花语内涵》(《扬州大学学报(人文社会科学版)》2012年11期)、王向东等《李鱓题画诗论》(《扬州大学学报(人文社会科学版)》2014年7期)、范钧《李鱓及其绘画艺术探析》(上海师范大学,2010年硕士论文),这些文章从不同侧面对李鱓的绘画艺术进行深入分析。对李鱓的艺术交游研究,如梁骥《张照与李鱓、金农交游考论》(《长春师范大学学报》,2014年9期),考察了作为画家的李鱓与同时期艺术家、收藏家的往来。

本文立足于前人研究的基础,对李鱓《松萱桂兰图》中的具体内容进行释读与延伸,考察花卉创作与文人应酬之间的内在意涵。李鱓所生活的清代中叶,商品经济发达,画家参与市场交易十分普遍,鬻字卖画也成为维持画家日常生计的重要支撑。李鱓擅长花鸟题材,请托其画作之人对题材内容的要求,也折射出画家在交友、卖画中常有应酬的需要。本文通过《松萱桂兰图》的解读,对这类应酬画中常出现的花卉进行意涵分析,并勾勒出花卉创作与交游应酬的关联,借此反观文人画家的日常生活状态。

一、李鱓与《松萱桂兰图》

李鱓(1686—1759),字宗扬,号复堂,又号懊道人,经薛永年先生考证,李鱓出生于江苏兴化的望族家庭。其六祖李春芳是明嘉靖、隆庆年间的首辅,足见其家族显赫。《兴化李氏传略》等史料表明,李鱓的祖父辈、父辈都居官职,能擅诗文,家学渊源〔1〕。李鱓的家庭出生使得其倍感荣荫,其用印“李文定公六世孙”“神仙宰相之家”便能窥探一二。李鱓的绘画之路始于其少年时期,清代画史中有提到其师承谱系,花鸟学林良、蒋廷锡、高其佩〔2〕。从其个人经历与流传作品看,李鱓曾供职宫廷,学蒋廷锡一路的花鸟,精细秀美,属于宫廷富贵写实一路的风格。四川省博物馆藏李鱓《花卉蔬果图》中郑燮的题跋能见其师承:“复堂之画凡三变。初从里中魏凌苍先生学山水,便尔明秀苍雄,过于所师。其入都谒仁皇帝马前,天颜霁悦,令从南沙蒋廷锡学画,乃为作色花卉如生。……后经崎岖患难,入都侍高其佩,又在扬州见石涛和尚画,因作泼墨,画益奇。”上海博物馆藏李鱓《花鸟十二条屏》也有题跋提及李鱓对前辈花鸟的评价:“写意起于元朝,而盛行于明代。白石翁之苍古,天池生之幽怪,汉阳太守之老辣,陆包山之稳当……得诸公一铢半两,皆可传世。”从李鱓花鸟画的承袭再追溯对前辈画家的推崇,可以得知其取法明人,学于当时名家,可谓是写实与写意兼能的高手。

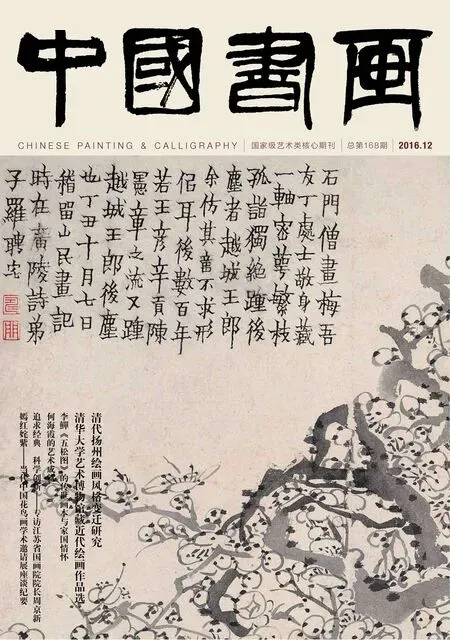

《松萱桂兰图》立轴,纸本设色,纵183厘米,横91.5厘米,现藏于天津市艺术博物馆。画幅的右上方有李鱓的题款:“雍正壬子闰三月,李鱓写。”画幅左上方有华喦的题跋:“唯桂有子,唯兰有孙,松萱同寿,瓜瓞连登,竹间老人题。”画中题款交代的创作时间,雍正壬子为1732年,李鱓时年46岁。画面内容以及华喦的题画诗可知此幅作品有祝暇之意。从李鱓的个人经历看,46岁的李鱓已经经历了人生起伏,艺术创作也日臻成熟。通过对这一时间李鱓人生经历的回顾与还原,可以了解其艺术创作的轨迹。

李鱓于康熙五十年(1711)中举人,对于读书人而言,通过科举跻身仕途再好不过。然而,李鱓似乎受到了宫廷画家蒋廷锡中举后的启发而改变了人生轨迹。蒋廷锡因具备绘画的才能,被推荐为南书房行走,后被康熙特选为进士,迁庶吉士,授编修官。李鱓于中举后第三年前往北京,寻找以诗画晋升的机遇。借康熙皇帝避暑狩猎之机,李鱓进献诗画受到赏识,被任命为宫廷画师。在任职宫廷期间,李鱓师从蒋廷锡学画,其画艺路数也得以拓宽。对于李鱓而言,人生的青年时期可谓平步青云,很快便名噪京城,成为炙手可热的宫廷画师。然而,好景不长,仅仅在康熙五十七年(1718),李鱓便因遭到忌言等外在原因,不得已“乞假归里”,从此失去了宫廷画家的身份,流落民间,终至鬻字卖画为生。

创作《松萱桂兰图》之时,李鱓46岁,已经离开宫廷十余年。这十几年里,李鱓的人生际遇也因卖画而有所改变。李鱓曾计划重返宫廷任职,拜在高其佩门下。高其佩于雍正八年(1730)至十一年(1733)被诏入如意馆供奉绘事,不过雍正十二年(1734)便去世,可见李鱓通过高其佩门下学艺重返宫廷之事遥遥无期。不过雍正十年(1732)前后,李鱓主要活动在扬州地区,以卖画为生的他,与“扬州八怪”的画家们往来密切。比如雍正七年(1729),李鱓与陈撰、黄慎、边寿民等画家合作了《花卉扇面》〔3〕,尽管陈撰、黄慎等人的名气和影响力远不及郑燮、金农等人,但足以见李鱓与扬州地区画家的交往深度。李鱓的入仕之心并没有因为卖画而改变,乾隆元年(1736),李鱓重回京城,以举人的资格通过会试而重获仕途。之后,得到了山东青州临淄县令的职位。回顾这一时间李鱓的人生经历可以发现,在创作《松萱桂兰图》时,李鱓的入仕之心十分强烈,属于人生经历挫折之后的上升期,面对前途仍然抱有进取之心。此类松萱、桂兰题材的应酬画,创作于此时便很容易理解。一方面迫于生计,需要以绘画维持生活,一方面又需要通过绘画去谋得仕途上的晋升。本幅《松萱桂兰图》虽并未明确其收画之人,不过以祝暇题材而言,应当与李鱓这一阶段的人生经历密切相关。画面所呈现的松树、兰花的画法已经是李鱓比较成熟的树石技巧,浓淡虚实掩映,前后关系的处理,可以看到是精心构思后的呈现。画面尺幅较大,并非小幅尺寸以供换得生计。结合这一时期李鱓的活动轨迹,可以推测,此幅《松萱桂兰图》为赠送重要友人的佳作,极有可能是晋升仕途的应酬之作。

二、“松、萱、桂、兰”与应酬题材

李鱓选择松树、萱草、桂花与兰花作为描绘对象并非偶然,这些花草均包含祝寿以及比德的引申意义。在传统的文学与绘画中,松柏、萱草、桂花与兰花都比拟人格的象征。这些意象最早出现在诗文辞赋中,逐渐以具体的绘画作品方式呈现,成为亲友之间应酬、祝福的最佳主题。

[清]李鱓 松萱桂兰图轴 183cm×91.5cm 纸本设色 1732年 天津博物馆藏

在古代文学、艺术的意涵表达中,松树、松柏比德含义自先秦时期的文学作品中就有出现,《论语·子罕》中记录孔子以松柏比德的名言:“岁寒,然后知松柏之后凋。”〔4〕孔子认为松柏岁寒且常青,与君子坚韧不移的品质相一致,从此奠定了松柏拟人内涵的基调。随着时代的推移,对松树人格化的意象逐渐增加,特别是因松柏入冬而常青的物理属性,延伸出不老松、复生松的说法。古代绘画中常有画家 以“松风”为主题的创作。如李唐《万壑松风图》等。此幅《松萱桂兰图》图中的松树位于画面的主体位置,墨色较重,是画幅中最抢眼的部分。松枝与松树的主体枝干用干枯浓重的墨色勾勒,松针部分非常细致,将松树扭曲嶙峋的姿态展现出来。画幅中松树取自松柏“不老”的意象,《诗经·小雅·天保》中,也有松柏祝寿的意义:“如月之恒,如日之升。如南山之寿,不骞不崩。如松柏之茂,无不尔或承。”孔颖达在注疏毛诗中也提到:“言王德位日隆,有进无退,如月之上弦稍就盈满,如日之始出稍益明盛。王即德位如实,天定其基业长久,且又坚固,如南山之寿,不骞亏,不崩坏,故常得隆盛,如松柏之木,枝叶恒茂。无不尔有承,如松柏之叶,新故相承代,常无凋落,犹王子孙世嗣相承,恒无衰见。”〔5〕用松柏祈求君王青春常在,长寿安康,又能永享子孙绵延,是为以松树比拟祝福之意的源头,与本幅作品中的意涵取法相一致。

[清]李鱓 萱石图轴 41.3cm×27.2cm 纸本墨笔 1727年 扬州博物馆藏

萱草,俗称“黄花菜”,又名忘忧、宜男。历代的诗文书画对萱草的描绘非常多。魏晋时期,曹植有《宜男花颂》、傅玄《忘忧草赋》等文章传世。萱草的意涵随着朝代的累叠,发展出多种含义。常见的有忘忧、宜男与指代母亲等意涵指向。萱草入药,《本草纲目》有“苗花味甘、性凉、无毒、治小便赤热、身体烦热,除酒疸,消食,利湿热。作菹,利胸膈、安五脏、令人欢乐无忧,轻身明白”〔6〕。萱草忘忧从药用到诗文,早已深入人心,如“杜康能散闷,萱草解忘忧”〔7〕、“阶前树萱草,与子俱忘忧”〔8〕。萱草宜男,与指代母亲二者的意涵有一致之处。贾思勰《齐民要术》中记录“《风土记》云:宜男,草也,高六尺,妊妇佩之必生男。嵇含《宜男花赋序》云:宜男花者,荆楚之俗号曰‘鹿葱’,可以荐宗庙。世人多女欲求男者,取此草服之,尤良也”〔9〕。萱草指代母亲,有母亲花之意。唐代诗人孟郊《游子吟》中有“萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂前,不见萱草花”〔10〕。本幅画作中,萱草的位置并不显眼,在画中松树的下方,零星几株含苞的萱草摇曳在树丛中。松与萱的结合,再加之萱草的意涵指向忘忧、母亲,祝福之意溢于言表。萱草属于李鱓经常描绘的花卉种类,作品流传十分丰富,如《蕉石萱花图》《萱花图》《萱石图》等。

画中所提及的桂花,算得上是一种时令花卉。桂花多开在秋天,花香浓郁,沁人心脾,常常用来比喻美德。与桂花相关的历史典故也多与“折桂”等美好意义相附和。桂花因其独特的开放时间,也与岁寒三友(松、竹、梅)等连用,如松桂、桂兰等,暗示美德。桂在形容人的品质上,常常有脱俗之意,桂花开于秋季,且生长在月中,有“桂仙”的称号。有诗人歌咏其“凡花朝开暮即老,桂仙春花秋更好”〔11〕。桂花耐寒的品质,以及长在幽静之处,这些都被文人以诗文的方式放大,成为人格化的美德,比如《楚辞》中提及:“桂树丛生兮山之幽,偃蹇连蜷兮枝相缭。……攀援桂枝兮聊淹留,王孙游兮不归。”〔12〕唐宋之际,对桂花题材侧重对耐寒性能的描写,孟郊:“君子芳桂性,春荣冬更繁。小人槿花心,朝在夕不存。”〔13〕比喻桂花有君子一般的坚贞品质。李鱓此幅《松萱桂兰图》中桂花的部分很小,隐约能看到在松树后面横插出来的桂枝。画家在刻画此部分时用了淡墨,暗合了幽暗的特质,与松树的坚硬形成对比。

兰花一直是文人画家最为喜爱的题材之一。擅长画兰的画家不胜枚举,比如赵孟坚、郑思肖等。不过文人、画家们对兰花的热衷,更多的是其隐喻的美好意涵。兰花最早有吉祥、爱情的内涵,《诗经》中也有描写,如《郑风·溱洧》中有“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉兰兮”〔14〕的句子,暗指妙龄男子、女子去溱洧游玩,秉持兰花,互为信物。兰花意涵中最常被提及的应当是以兰花比喻君子的美好德行,有“君子兰”一说,兰花也是爱国的化生。孔子将兰花比如成君子,《孔子家语》中也有“芝兰生于深谷,不以无人而不芳;君子修道立德,不为困穷而改节”〔15〕。屈原喜爱佩戴兰花,《离骚》中“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”〔16〕。从屈原引申到爱国,后有元初画家郑思肖多绘兰花以抒亡国哀思有类似的意义。此幅《松萱桂兰图》中兰花的部分非常局促,松、萱的前部几片兰叶点缀了画面,墨色略重,平衡了画面的色调。

李鱓离任宫廷画师后,名气在外,自然不少应酬的作品,例如《蕉石萱花图》作于雍正二年(1734),所绘内容蕉石、萱花与《松萱桂兰图》一样,为吉祥、祝福一类的创作。不同于一般画家的应酬之作,李鱓在创作此类作品时,将水墨的干湿浓淡表现得富有层次感,既有早年宫廷绘画的严谨与写实,也有写意画中的潇洒与自由。松、萱、桂、兰本不属于同一季节的时令花卉,松树、桂花多见于秋冬季节,萱草、兰花为春季开花,将这些花卉置于同一幅画面中,应当各取其吉祥、美好的含义,特别是祝寿、高雅、爱国等美好的品质。李鱓此类应酬作品,能够潇洒随意地经营构图,自由清楚地选择画面内容,与其精湛的技巧与日常生活的观察密切相关。

三、花卉与文人生活

作为以花鸟画创作为主的画家,李鱓的花鸟作品流传甚广,特别是花卉类创作,占据其作品总数的大半。纵观其作品,从花卉内容看,多为时令花卉,如芍药、秋葵、芙蓉、牡丹、绣球、菊花、梅花、松树等,暗示了四季的变化。可见日常生活中,李鱓对季节花卉的观察入微。除却时令花卉外,也有不少主题花卉创作,如《平安富贵图》《儿女富贵图》《岁朝图》《梅竹兰石图》等,将不同的花卉组合在一起,以配合特殊的主题性意涵。

花卉与文人生活之间的关系十分紧密,对画家来说尤其如此。特别是对时令花卉的描写,自古以来就颇受关注。以端午时令花卉为例,端午节前后,正是春夏之交,百花盛开,有不少花卉、蔬果都能入画,比如蜀葵、石榴花、萱花、栀子花、菖蒲、艾草等等。这些花草也因花期因素而饱含祝福吉祥的意义。宋代的团扇中就常有描写蜀葵、石榴花、栀子花的作品流传。

明清的画家十分喜爱描绘花卉,并将应酬、花卉与日常的生活相结合。李鱓的前辈画家们常有此类作品流传。明初画家戴进有《葵石蛱蝶图》,此图为绢本设色,纵为115厘米,横为39.6厘米,现藏于北京故宫博物院。有戴进的题款“静庵为奎斋写”,并有“钱塘戴氏文进”印。画面上方有徐叔勉、张顺、莫璠、刘泰四人的题画诗和款印,题画诗交代了所绘蜀葵与蛱蝶的特殊意涵。这幅画是典型的应酬之作,是戴进赠送给一位名为“静庵先生”的友人。戴进极少采用工笔设色,这幅作品是难得一见的佳作。技法上刻画细致,对花瓣、茎叶的勾勒都极细入微,再参以没骨晕染的方法,非常写实精美。类似的应酬创作还有沈周的《蜀葵图》,现藏于美国纳尔逊美术馆,作于1475年,纸本设色,纵126.5厘米,横36.9厘米。这幅画与戴进的《葵石蛱蝶图》构图非常接近,此图的题跋交代了作画的缘由,即五月五日,沈周与俞民度父子重逢于百花洲头,因俞氏父子请托,为作《蜀葵图》。从画中题跋中可知,俞景明前往城中试“丹砂”,此图有象征祝寿、长寿的含义,而蜀葵作为端午节的吉祥花类,倾向太阳的习性,是极佳的时令应酬佳作。

李鱓所生活的清代中叶,商品经济的发展带动了书画市场的繁荣,画家对书画润格也不再遮遮掩掩,顾忌人情。明码标价售卖字画已属常事。同为“扬州八怪”画家的郑板桥,就有公开润笔的事例。其润文中提到:“大幅六两,中幅四两,小幅二两,书条、对联一两,扇子、斗方五钱。凡送礼物、食物,总不如白银为妙。公之所送,未必弟之所好也。送现银则心中喜乐,书画皆佳。礼物既属纠缠,赊欠尤为赖帐。……”〔17〕李鱓创作《松萱桂兰图》时,尚属中年,对入仕依然保有憧憬的心态。积极争取后,于乾隆二年(1737)出任山东临淄知县,不过上任不足三年便被免职。李鱓在乾隆八年(1743)放弃了仕宦生涯,从山东返回家乡,开始了卖画为生的生活。李鱓虽写意、写实兼擅,却绝少画山水,花鸟成了他的情感寄托,在一生的艺术创作中,花卉作品占据多数。李鱓以文人的身份参与到书画创作,最后流落成职业画家,“扬州八怪”的画家们几乎都属于这一类。他们将花卉与日常生活结合起来,且各自有其擅长的花类,如汪士慎、黄慎、金农等人擅长梅花,郑板桥喜爱画竹等。李鱓的花卉小品题跋很少,大多款署作画时间,像《花鸟图》,仅有“仿启南墨笔芙蓉”〔18〕一类短句。与花卉为伴的日子,不仅成为李鱓艺术的灵感源泉,也增加了其对生活的理解,成为其日常生活中重要的部分。

花卉题材的作品,可绘之物随着季节的转换而有诸多的选择,成为文人、画家诗文、书画创作所钟爱的主题。画家、诗人爱画,种花,以花卉自喻,花卉自身亦随着文化涵义的赋予而充满众多的符号意义。花卉在成为文人、画家生活歌颂、描绘对象的同时,也逐渐成为其生活的重要部分。李鱓的《松萱桂兰图》即折射了花卉、应酬与文人日常生活之间的关联。

结语

李鱓作为“扬州八怪”画家中以写意花鸟画见长的画家,将花鸟抒情与文人画传统相结合,开拓了个人的书画道路。李鱓将虽然采用传统的花卉题材,却能在构图与技法上标新立异,将原本通俗化的应酬题材,通过个人的发挥,寄喻美好的品格。有别于传统的应酬类花卉,李鱓用色清雅,对传统松、兰题材的创作也更加倾向于对自然实景的关注与还原。《松萱桂兰图》这样极富比拟含义,有很难统筹于一幅画纸中的创作,李鱓能够用简单的构图与墨色的变化去还原花卉树木自身的姿态,丰富了观者的视觉享受,并激发了观者对美好品质的向往,对此幅作品的立意做到了最大的升华。在文人生活与日常应酬创作中有了良好的平衡。

上海大学美术学院)

责任编辑:欧阳逸川

注释:

〔1〕薛永年《李鱓的家世与早期作品》,《美术研究》1986年2期,第80—85页。

〔2〕(清)张庚《国朝画征录》:“花鸟学林良”,《国朝画识》:提及李鱓“蒋相国、高其佩弟子”。参见《画史丛书》第三册,上海人民出版社1982年版,第67页。

〔3〕(清)李鱓等人合作《花卉扇面》,苏州博物馆藏。

〔4〕(南宋)朱熹《论语集注》,齐鲁书社1992年版,第92页。

〔5〕(唐)孔颖达《毛诗正义》卷九,《十三经注疏》本,北京大学出版社1999年版,第587页。

〔6〕(明)李时珍《本草纲目》,人民卫生出版社1982年版,1036页。

〔7〕《全唐诗》卷四,中华书局1960年版,第57页。

〔8〕《全宋诗》,北京大学出版社1997年版,第42725页。

〔9〕(北魏)贾思勰《齐名要术》,上海古籍出版社1987年版,第817页。

〔10〕王启兴《校编全唐诗》,湖北人民出版社,第3298页。

〔11〕(北宋)彭汝砺《再用前韵书呈诸友学士》,《鄱阳集》卷一,文渊阁四库全书本,集部1101册,商务印书馆,1986年,第183页。

〔12〕(战国)屈原《楚辞章句·招隐士》卷十二,王逸注。吉林人民出版社1999年版,第238页。

〔13〕《全唐诗》卷三七三,中华书局1960年版,第4189页。

〔14〕《诗经》,王秀梅译注,中华书局2006年版,第128页。

〔15〕《孔子家语》,廖名春、邹新明校点,辽宁教育出版社1997年版,第57页。

〔16〕(战国)屈原《楚辞·离骚》,山西古籍出版社2001年版,第3页。

〔17〕薛永年《扬州八怪考辨集》,江苏美术出版社1992年版,第560页。

〔18〕(清)李鱓《花鸟图》,参见《李鱓画集》上册,北京工艺美术出版社2005年版,第3页。