我国矿山地质环境治理恢复收益分配机制管窥

■ 孙 婧/史登峰

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

我国矿山地质环境治理恢复收益分配机制管窥

■ 孙 婧/史登峰

(中国国土资源经济研究院,北京 101149)

文章对我国矿山地质环境治理恢复投入、收益分配的法律法规和实施情况等进行了总结梳理,从法律缺位、资源权属界定倒置、政府多重身份参与分配等角度,梳理了当前我国矿山地质环境治理恢复收益分配存在的问题,给出了拓宽分配途径、资源权属前置、政府角色回归、收益分配数字化平台构建等政策建议。

矿山地质环境;治理恢复;收益分配;机制

矿产资源开发必然对所依存的自然环境产生扰动和破坏。从地表环境来看,矿产资源开发对所依存自然环境的扰动,主要表现为占用、损毁土地;从矿产资源的角度,部分矿业开发结束后余留少量矿产资源,造成资源浪费。无论从保护地质环境还是从保护资源的角度,受损环境的治理和修复都是矿产资源开发中的法定环节和必然要求。在“生态文明建设”总体要求下,按照“谁投资,谁受益”的原则,合理设计分配机制,妥善处置矿山地质环境治理恢复收益,对调动有关方面投入矿山地质环境治理积极性,有效保护土地资源、矿产资源和矿山地质环境,促进资源循环利用和矿业可持续发展具有十分重要的意义。

1 我国矿山地质环境治理恢复收益分配制度和实践现状

在我国现有法律法规中,矿山地质环境治理恢复收益分配相关的制度规定主要散见于《土地管理法》和《土地复垦条例》等法律法规及其实施办法中,主要内容体现在对符合复垦验收标准的土地收益的安排,缺乏直接针对矿山地质环境治理恢复收益的分配制度内容。

1988年修订的《中华人民共和国土地管理法》规定了因矿产资源开采及生产建设过程中产生的挖损、塌陷、压占土地的整治、恢复,首先应当由用地单位完成复垦;同时规定对无复垦条件或复垦后未达到复垦标准的用地单位须缴纳土地复垦费,专项用于矿业生产中破坏土地的复垦;土地复垦的主体为造成破坏的单位和个人,或者其他有条件的单位和个人承包复垦;复垦后土地主要为农业用途,以增加耕地有效面积,缓解人均耕地面积较少、耕地后备资源不足矛盾。

《土地管理法》对复垦的责任人进行了规定,复垦后土地具体的处置方式、土地复垦的激励措施主要在《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中进行了规定:对“规定期限内完成生产建设活动损毁的农用地复垦”和“历史遗留损毁土地或者自然灾害损毁土地复垦”两种情况分类提出了激励措施。其中,“规定期限内完成生产建设活动损毁的农用地复垦”,经验收符合标准后,可申请退还已经缴纳的耕地占用税;对于“历史遗留损毁土地或者自然灾害损毁土地复垦”,土地权利人明确的,可以采取扶持、优惠措施,鼓励土地权利人自行复垦,按照“谁投资,谁受益”的原则,由社会投资完成的无使用权人的国有土地,允许投资人长期从事种植业、林业、畜牧业或者渔业生产;非耕地复垦为耕地的,经验收符合标准后,可以作为补充耕地指标;对于在土地复垦工作中做出突出贡献的单位和个人,《土地复垦条例》规定“由县级以上人民政府给予表彰”。

《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(国土资发〔2008〕138号)指出,可将拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块和拟用于城镇建设的地块等面积共同组成建新拆旧项目区,通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,达到城乡用地布局更合理的目标。

《矿山地质环境保护规定》(中华人民共和国国土资源部令第62号)中,对矿山地质环境保护的基本原则进行了规定,既“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益”,对已关闭或者废弃矿山的地质环境治理恢复,国家鼓励企业、社会团体或者个人投资;但对于如何投资、恢复治理后的收益如何分配并无明确规定。

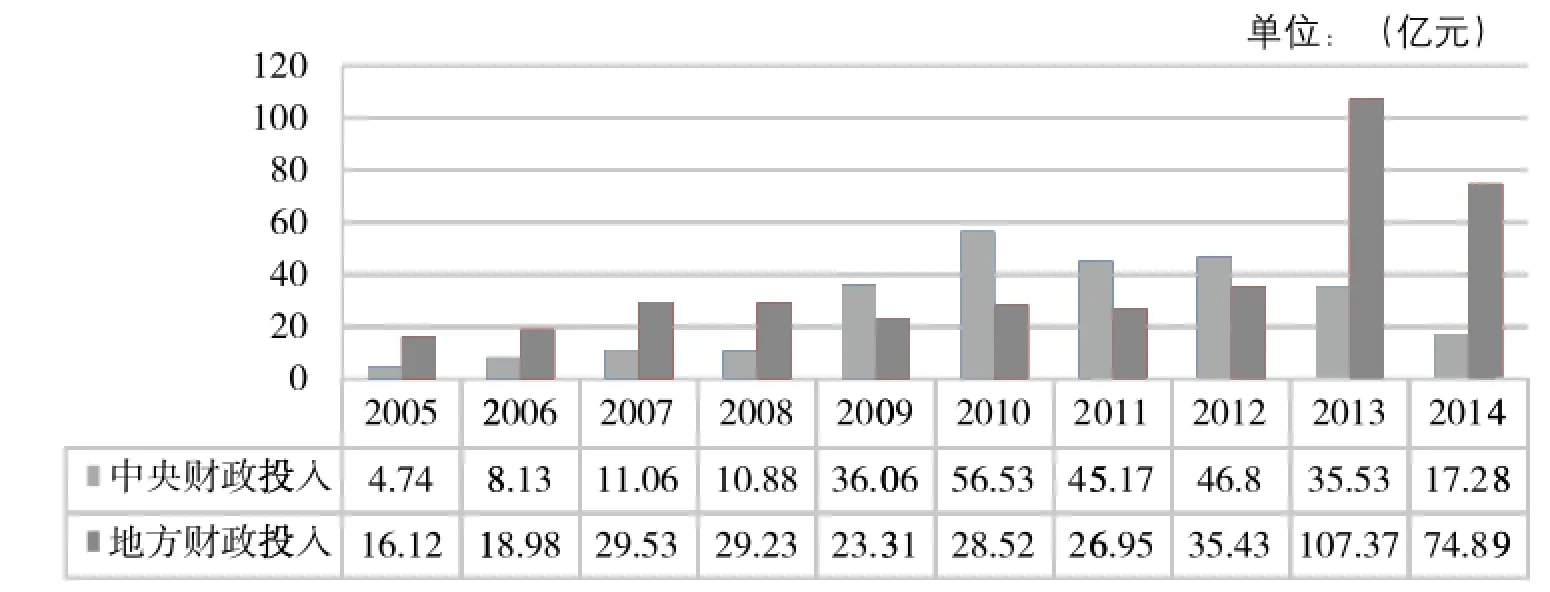

在实践中,在生产矿山或治理责任明确的矿山,其地质环境治理工作主要按照“谁破坏、谁治理”的原则进行,但对于历史遗留矿山,地质环境治理资金主要依靠中央财政和地方财政投入,社会资本极少投资治理恢复。据国土资源公报统计,截至2014年底,我国10年间(2005-2014年)投入矿山地质环境治理领域的中央财政和地方财政资金总计达到662.51亿元,然而从治理恢复率来看,仍显杯水车薪。(参见图1)

分析社会资本极少投资矿山地质环境治理恢复的原因,一方面是矿山地质环境治理恢复作为矿产资源开发的末端环节,其收益相较资源开采本身而言利润较小,开采者或治理者要投入大量的财力、物力、人力,而缺乏可预见的明确收益,投资吸引力相对较弱;另一方面,也是由于当前法律法规制度设计对于矿山地质环境治理收益分配机制并无明确规定,治理恢复投资人的投资回报无法律法规和政策保障,影响了投资人的投资积极性。

图1 2005—2014年矿山地质环境治理资金投入情况

2 我国矿山地质环境治理恢复收益分配机制主要问题分析

我国矿山地质环境治理恢复收益分配制度的理论和实践研究起步较晚,相关的制度体系和配套政策还不够完善,从当前矿山地质环境治理恢复实践中反映的情况看,主要存在以下三方面的问题:

(1)矿山地质环境治理恢复收益分配体系不健全,土地收益分配法律法规不完善。

矿山地质环境治理恢复后,参与收益分配的客体除了治理后土地收益,还有余留资源和景观资源等其他被分配的收益,而从国家法律法规、部门规章制度层面较少找到其他明确的收益分配出口。当前与矿山地质环境治理恢复直接相关的土地收益分配法律法规只散见于《土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》中。《矿山地质环境保护规定》中,对于矿山地质环境治理遵循“谁投资,谁受益”的原则;《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》中也规定,社会投资人完成的土地复垦按照“谁投资,谁受益”的原则,主要用于农业生产。对于不同投资主体分配“收益”的方式、原则未进行明确规定,未确立治理后资源权属的划分原则,以及未从收益分配角度对投资主体制定具体的扶持和激励政策。

(2)矿山地质环境治理恢复后的资源权属复杂,可进行收益分配的资源权属界定后置导致收益分配利益冲突。2009年,国土资源部发布实施《矿山地质环境保护规定》,以部门法规的形式规定采矿权人必须缴存矿山地质环境治理恢复保证金。从法律法规上明确了矿业企业边开采边治理的思路,治理主体为开采企业,以保证金的形式监督其完成。在《矿山地质环境保护规定》出台以前,由于制度的缺失和历史原因,我国存在大量的开采完成却未治理的遗留矿山。历史遗留矿山存在时间较长,矿山土地使用权权属、余留资源权属关系复杂,主要有两种情况:资源权属关系明确的有主矿山和资源权属关系复杂的无主矿山。近年来,由国土资源主管部门主导的历史遗留矿山地质环境治理主要由中央财政和地方财政以专款、专项形式集中出资完成,鼓励社会资本参与治理。对于矿山地质环境涉及到的资源权属问题,特别是大量的无主矿山,并未在治理开始前进行确权处理,未以资源权属作为吸引社会投资的重要方式,而治理结束后对权属的界定往往较少将社会资本参与治理的贡献度纳入其中。以政府为主导的权属界定后置使以权属为导向的收益分配公正性遭到质疑,在治理后的收益分配上必然产生分歧和利益冲突,主要体现在治理后的矿山土地使用权上,这也往往是社会资本缺乏投资积极性的主要原因。

(3)政府在矿山地质环境治理中扮演多重角色,对治理收益分配的公平、公正产生干扰。政府在矿山地质环境治理中发挥着决策、监管、调控、激励、分配等作用,从生态文明和政府环境责任的角度来说,其既有对矿山环境治理的社会责任,又要对在治理过程中决策、监管、调控、激励、分配的不当行为进行问责。在历史遗留矿山地质环境治理恢复中,政府的角色既为出资者又为管理者,既作为出资主体又以公益的身份出现;在矿山地质环境治理收益分配过程中,政府的双重身份则表现为分配政策的制定者和收益获得者。政府多重角色身份,且由于可能的决策能力、价值取向等方面原因,导致在矿山地质环境治理恢复收益分配中容易出现决策不公正、不公平,甚至出现政府参与收益分配与企业争利的情况,与矿山地质环境治理具有公益性质的目的相悖。较明显地体现在矿山地质环境治理后对土地收益的分配上,参与治理企业在完成治理后需要向政府缴纳相关税费获得该土地的使用权。政府在矿山地质环境治理过程中的多重身份,不但提高了治理投资的交易成本,还往往打击社会资本参与治理的积极性。

3 对策建议

合理的矿山地质环境治理收益分配机制对于调动社会投资积极性,激励社会资本投入矿山地质环境治理恢复领域,破解历史遗留矿山地质环境治理资金主要靠财政投入且远不敷所需的困境,具有重要意义。基于制度缺陷、权属界定和政府定位等方面的问题和原因分析,提出如下对策建议。

(1)拓宽分配途径,从法律、法规上鼓励多种分配方式参与矿山地质环境治理恢复收益分配。必要的矿山地质环境治理恢复收益分配法律制度安排,是治理收益分配关系得以理顺的前提,是吸引和引导社会资本投入该领域的基础。目前,《土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》中对土地复垦后溢出的土地收益规定,可以沿用到矿山地质环境治理恢复完成后的土地增值收益分配过程中。在实施过程中,治理后用途为建设用地的,除了给予参与治理单位一定的建设用地指标外,同时减免土地出让金;对于治理后用途为农业用地的,可以由参与治理单位进行农业经营,同时享受相关税收优惠政策、贷款利息补贴、政府财政补助等运营阶段税收、金融和财政等政策。矿山地质环境治理恢复收益分配除了土地收益外,还有矿山余留资源收益、景观及旅游资源收益等。从保护和节约利用余留资源,以及尾矿、废石(矸石)综合利用的角度,允许参与治理单位完成治理任务后,在余留资源中回收矿产品,依法减免矿产资源税费,获得的收益酌情冲抵用于矿山地质环境治理恢复的投入资金;治理后开发为以“农业参观园”“矿山公园”“科普园区”“城市旅游风光带”等为主体的景观及旅游项目,允许交由参与治理单位经营,政府给予补贴、贷款、税收减免等运营阶段优惠政策。

(2)提高矿山地质环境治理恢复收益分配效率,依靠地方政府明确资源属性,将参与分配的资源权属界定前置。将参与分配的资源属性在矿山地质环境治理恢复之前进行界定,是提高收益分配效率、保护矿山地质环境治理恢复投资主体积极性、降低利益分配冲突的有效方式。鼓励地方政府对区域内矿山地质环境治理项目进行调查梳理,在治理前明确资源属性和治理后的处置方式。无主的且可开发利用的余留矿产资源或土地资源,允许与治理工程项目一并打包,遵照相关法定程序,以“招拍挂”方式授予参与矿山地质环境治理恢复的单位开发利用;集体土地上的矿产和土地资源界定,首先由政府将其纳入土地出让市场中,再按照法律程序交由治理单位进行治理、使用。

(3)政府回归收益分配管理者角色,将环境责任审计制度纳入矿山地质环境治理恢复中,维护其公益性质。政府在矿山地质环境治理过程中的责任是维护公共环境利益、合理配置环境资源和协调环境利益关系,具有很强的公益性质。政府应在矿山地质环境治理收益分配时淡化其投资者身份,从政策制定者角度合理制定收益分配规则,让利于治理企业,从收益分配角度增加和提高社会资本投入矿山地质环境治理恢复的信心及积极性。另一方面,从政府的环境责任角度,将环境问责制引进矿山地质环境治理。用环境责任审计制度约束政府在矿山地质环境保护和矿山地质环境治理各阶段的决策制定,倒逼形成合理、公平的收益分配机制。

(4)构建矿山地质环境治理恢复收益分配数字化平台,建立治理诚信企业名录,完善后续监管工作。从信息公开、提高监管效率的角度,在各地区矿山地质环境治理恢复项目管理信息平台基础上,构建治理收益分配的数字化平台,及时公开参与治理收益分配的项目名单、项目权属、收益数额、分配方式等,公开接受社会监督。建立矿山地质环境治理恢复企业储备库,纳入矿山地质环境治理恢复收益分配数字化平台,设置“矿山地质环境治理诚信企业名录”。定期评估治理成果后续维护效果,将治理后维护工作效果较好地治理项目及治理单位纳入“矿山地质环境治理诚信企业名录”,该“名录”作为申请新的矿山地质环境治理恢复项目的重要考量依据,提高治理企业诚信经营的主动性和自觉性。

[1]冯春涛,郑娟尔.矿山地质环境治理恢复鼓励政策设计研究[J].中国人口·资源与环境,2014(11):48-51.

[2]罗小利,周璞.中国矿山地质环境治理恢复激励机制探索研究[J].环境科学与管理,2014(1):42-46.

[3]黎敏.废弃矿山土地投资及收益分配研究[D].北京:中国地质大学(北京),2014.

[4]张津.论矿山环境治理中的政府环境责任[D].赣州:江西理工大学,2012.

[5]朱一中,隆容君,王哲.土地增值管理问题研究进展[J].中国国土资源经济,2014,27(1):29-33.

[6]国土资源部.2009年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2010.

[7]国土资源部.2010年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2011.

[8]国土资源部.2011年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2012.

[9]国土资源部.2012年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2013.

[10]国土资源部.2013年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2014.

[11]国土资源部.2014年中国国土资源公报[R].北京:国土资源部,2015.

MechanismsforAllocating the Income obtained fromthe Restorationof Geological Environment in Mine Areas.

SUN Jing, SHI Dengfeng

(Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149)

This paper has built on China’s laws and regulations pertaining to the investment in and income distribution from restoring and controllinggeological environment in mine areas, as well as its implementation.Some problems we face in this regard are also reviewed in the respects ofcorrespondinglegal absence, inversion of resource ownership defnition,and the government getting involved in the distribution with multiple identities.On account of this, this paper argues that we should expand the way to distributing the income; makeup-front planning forownership on resources. The government’s role should be returned to its normal position. And digital platform for income distribution must be built.

geological environment in mine areas; restoration and treatment; income allocation; mechanism

F407.1;F062.1

A

1672-6995(2016)04-0041-04

2016-04-11;

2016-04-12

孙婧(1982-),女(蒙古族),内蒙古自治区赤峰市人,中国国土资源经济研究院助理研究员,管理学硕士,主要从事资源经济、环境经济研究工作。