“讲一练二考三”理念在有机化学实验教学中的运用

——以苯甲酸的制备为例

刘硕 翟玉平 韩杰

(南开大学化学学院,天津300071)

“讲一练二考三”理念在有机化学实验教学中的运用

——以苯甲酸的制备为例

刘硕 翟玉平 韩杰*

(南开大学化学学院,天津300071)

采用微波辐射及相转移催化剂改进了高锰酸钾氧化制备苯甲酸实验,系统研究了微波功率、反应温度、反应时间、反应物物质的量比、催化剂用量等因素对产率的影响,并同电热套加热方式进行了比较。结果表明,该反应的最佳条件为:微波辐射时间40 min,微波功率80 W,反应温度80°C,相转移催化剂氯化苄基三乙铵用量为甲苯的0.2当量,高锰酸钾与甲苯的物质的量比为4.5:1。与电热套加热方式相比,微波辐射法缩短了反应时间,并显著提高了反应效率。以苯甲酸制备实验为例介绍了“讲一练二考三”教学新理念及其在有机化学实验教学实践中的运用。

苯甲酸;微波;相转移催化剂;教学改革

为进一步推进和深化教育教学改革,提升本科教学质量,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》及《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,南开大学于2015年启动了“讲一练二考三”教学模式改革。通过在本科教学中推行“讲一练二考三”教学实践,推动从侧重“传授知识”转变为重在“提升素质”,从“以教为主”向“以学为主、教学相长”转变,培养学生的创新思维,提高创新实践能力,强化素质教育,切实提高教学质量。具体而言,“讲一”要求对课程内容进行认真梳理,精讲难点和重点,对学生能够自学掌握的内容则少讲或不讲,通过对课程讲授学时的合理再分配扩大课程的教学内容和知识量;“练二”则提高学生课程学习过程中实际动手实践和解决问题的比重,提升学生综合运用本专业、学科知识解决问题的能力,培养创新精神;“考三”即考核内容不限于教材内容,突出知识的灵活应用,引导学生在“学会”的同时变成“会学”。

有机化学实验是化学、材料化学、分子工程、化学生物学、药学及环境科学等专业大学生的必修专业课,在培养学生实验操作能力、解决实际问题能力、严谨的科学态度及创新思维等方面具有重要作用。如何提高有机化学实验教学质量一直是化学教育领域关注的热点之一。通常,有机化学实验教学改革一般注重实验方法的改进或设计新的实验内容[1-5],很少涉及教学模式的综合改革。

相转移催化是20世纪70年代发展起来的一种非常实用的有机合成方法,其基本原理是借助于催化剂将一种试剂的活性部分从一相(如有机相)转移到另一相(如水相)中,使相间反应能迅速进行,该催化剂称为相转移催化剂。常用的相转移催化剂有鎓盐类、大环冠醚类及开链聚醚类等,其中鎓盐类季铵盐具有价格便宜、毒性小等优点,常用于基础有机化学实验[6-9]。1986年,Gedye等[10]首次将微波技术用于有机合成。与传统加热方法相比,微波技术能更有效地利用能量,具有反应产率高、副反应少、反应时间短、符合绿色化学要求等优点。目前微波技术已逐步用于基础有机化学实验教学中[11-14]。

高锰酸钾氧化甲苯制备苯甲酸的实验涉及加热回流、过滤、洗涤、干燥、熔点测定等多种基本操作,广泛用于基础有机化学实验教学内容。实验方案通常采用加热甲苯和高锰酸钾水溶液的方法,其中高锰酸钾是水溶性的,而甲苯不溶于水,两相反应体系导致该实验具有反应时间长、产率低等缺点[15,16]。文献中已有将相转移催化剂[17]和微波加热技术[18,19]分别用于改进该实验的报道,将两种方法结合在一起的研究很少且不系统[20]。本文将以学生自制的氯化苄基三乙铵作为相转移催化剂,在微波辐射下制备苯甲酸,系统考查催化剂用量、反应时间、微波功率、反应温度、反应物物质的量比、加热方式等因素对反应的影响。在此基础上,以苯甲酸的制备为例介绍“讲一练二考三”理念在有机化学实验教学改革中的运用。

1 试剂与仪器

甲苯(分析纯,天津市化学试剂公司),高锰酸钾(分析纯,天津市化学试剂公司),盐酸(分析纯,天津市化学试剂公司),无水亚硫酸钠(分析纯,天津市化学试剂公司),氯化苄基三乙铵(自己制备),MCR-3微波化学反应器(西安予辉仪器有限公司),X-4数字显示显微熔点测定仪(北京泰克仪器有限公司),84-3型磁力加热搅拌器(鄄城华鲁电热仪器有限公司)。

2 实验步骤

2.1 微波加热法实验步骤

在100 mL三口烧瓶中加入一定量的氯化苄基三乙铵和50 mL水,电磁搅拌,加入2.1 mL(1.84 g,20 mmol)甲苯和一定量的高锰酸钾,微波加热。反应结束,将反应液倒入100 mL烧杯中,少量分批加入无水亚硫酸钠至反应液紫色褪去。减压抽滤,滤液在冰水浴冷却下用浓盐酸酸化至pH=2。将析出的苯甲酸减压抽滤,用冰水洗涤2-3次,在红外灯下干燥10 min,称重,计算产率,测定熔点。

2.2 电热套加热法实验步骤

在100 mL圆底烧瓶中加入0.91 g(4 mmol)氯化苄基三乙铵和50 mL水,电磁搅拌,加入2.1 mL (1.84 g,20 mmol)甲苯和14.22 g(90 mmol)高锰酸钾,电热套加热至80°C。反应结束,将反应液倒入100 mL烧杯中,少量分批加入无水亚硫酸钠至反应液紫色褪去。减压抽滤,滤液在冰水浴冷却下用浓盐酸酸化至pH=2。将析出的苯甲酸减压抽滤,用冰水洗涤2-3次,在红外灯下干燥10 min,称重,计算产率,测定熔点。

3 结果与讨论

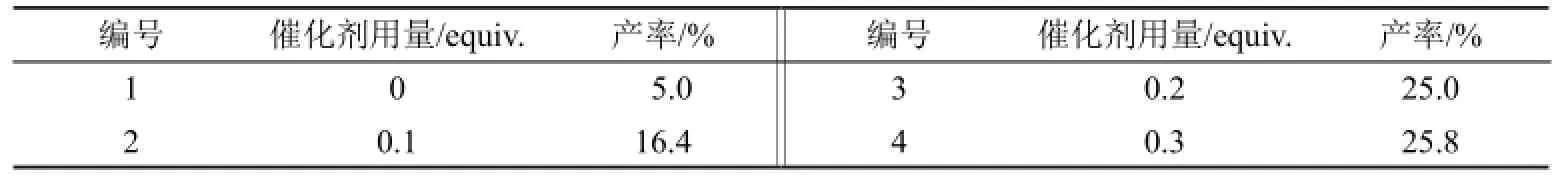

3.1 相转移催化剂对产率的影响

苯甲酸的制备通常采用加热回流高锰酸钾和甲苯(物质的量比为2-3.5:1)水溶液的方法,传统加热方式反应时间一般为4-5 h[15,16,21],微波加热方式反应时间一般为10-30 min[18],而相转移催化剂的用量对此反应产率的影响还不明确。为此,在高锰酸钾和甲苯的物质的量比为3:1及微波(微波功率400 W,第5档)加热回流反应30 min条件下,首先考查相转移催化剂氯化苄基三乙铵的用量对产率的影响。由表1可知,不加相转移催化剂时,反应产率为5.0%,随着相转移催化剂的加入,产率逐步提高,当催化剂用量为甲苯的0.2当量时,苯甲酸的产率达到25.0%。但催化剂由0.2增加到0.3当量时,产率为25.8%,产率提高不明显,而且为反应后处理除去相转移催化剂带来困难。因此催化剂的最佳用量为甲苯的0.2当量,以下反应均采用此用量。

表1 相转移催化剂用量对产率的影响

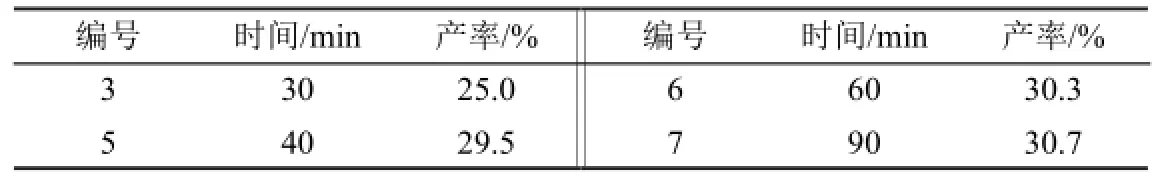

3.2 反应时间对产率的影响

确定相转移催化剂最佳用量后,进一步考查了微波辐射时间对反应产率的影响。如表2所示,反应时间由30 min延长至40 min时,产率有明显增加,但继续延长反应时间(60-90 min),产率基本不变,确定微波辐射最佳时间为40 min。

表2 反应时间对产率的影响

3.3 微波功率对产率的影响

实验中使用的微波化学反应仪的功率分为10档,用于控制微波输入功率的峰值,其中1档为最低功率档位,10档为最高功率档位,该仪器可连续设置5个使用程序。当设置10档、100%功率输出时,微波输出功率为800 W。相应地,1档时的微波最大输出功率为80 W。当反应体系达到设定温度后,微波输出功率为1%,体系温度低于设置温度,微波辐射自动继续输出加热。在高锰酸钾和甲苯物质的量比为3:1、相转移催化剂为甲苯的0.2当量、微波辐射时间为40 min、100°C回流条件下,考查了微波功率对反应产率的影响(表3)。随着微波功率降低,反应产率逐渐提高,当微波功率为80 W时,产率最高,也说明微波效率很高,节省能源,符合绿色化学理念。

表3 微波功率对产率的影响

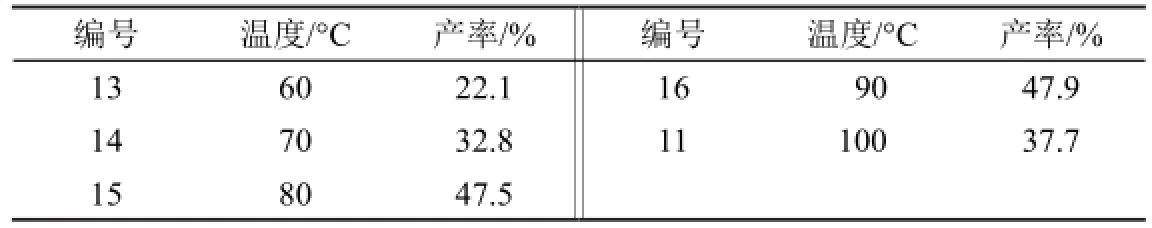

3.4 反应温度对产率的影响

高锰酸钾氧化甲苯制备苯甲酸通常在100°C回流条件下进行,据我们所知,在微波加热条件下,反应温度对产率的影响还没有相关报道。在微波功率对反应的影响中,我们意外发现功率低反而有利于提高产率,这与大多文献得出的微波功率越高、产率越高的结论相反[19,20],推测反应温度可能对产率有影响。因此,在所取得的优化反应条件下,考查了反应温度的影响。如表4所示,当反应温度为60°C时,产率为22.1%。随着温度的升高,产率逐渐提高,80°C时达到47.5%。进一步提高到90°C,产率基本不变,100°C时反而显著降低。其原因可能是温度升高导致高锰酸钾发生歧化分解反应[21]。考虑到80°C和90°C条件下产率变化不大,确定最佳反应温度为80°C。

表4 反应温度对产率的影响

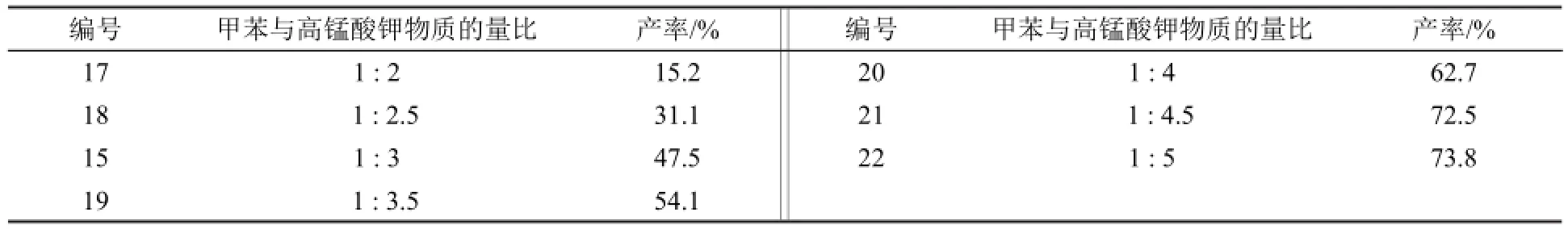

3.5 原料物质的量比对产率的影响

在以上研究基础上,考查了高锰酸钾与甲苯物质的量比对产率的影响。从表5中可知,随着高锰酸钾物质的量的增加,反应产率逐步提高,高锰酸钾与甲苯物质的量比为4.5:1时,产率为72.5%。继续提高物质的量比至5:1时,产率变化不大。因此高锰酸钾与甲苯最佳物质的量比为4.5:1。

表5 原料物质的量比对产率的影响

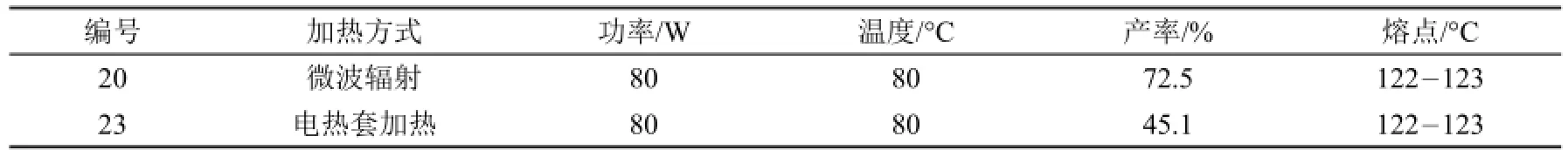

3.6 加热方式对产率的影响

以上研究取得的最佳反应条件为:氯化苄基三乙铵用量为甲苯的0.2当量,反应时间40 min,微波功率80 W,反应温度80°C,高锰酸钾与甲苯的物质的量比为4.5:1。在此条件下,对比研究了微波辐射和电热套加热方式对反应产率的影响。如表6所示,其他条件相同时,电热套加热时反应产率为45.1%,远远低于微波辐射条件下的72.5%。这与预期结果及文献报道结论一致[19,20]。

表6 加热方式对产率的影响

4 教学实践

南开大学化学学院有机化学实验课共136学时,分为上、下两个学期,各68学时。其中上学期实验内容侧重于基础操作实验训练,下学期则注重综合性多步有机合成反应。苯甲酸的制备实验为下学期有机化学实验内容,下面结合“讲一练二考三”理念介绍苯甲酸的制备在有机化学实验教学实践中的具体运用。

(1)“讲一”的核心是精讲少讲,讲重点和难点。本次实验涉及的理论知识包括氧化反应机理、相转移催化原理及微波反应原理等知识点,基本操作涉及安装加热回流装置、过滤、洗涤、熔点测定等。原理和基本操作均可通过学生课前查阅有关文献及实验教材进行预习掌握,这些内容教师可不讲或少讲,需要精讲的内容主要是微波反应器的操作及使用注意事项,讲课时间可控制在20 min以内。“讲一”讲课模式缩短了传统的讲课时间,为学生动手实验提供了更多时间。同时,学生通过自学相关理论知识,提高了文献查阅等综合能力。

(2)“练二”强调给予学生更多时间动手实践。本次实验微波技术的引入大大缩短了反应时间,因此学生有时间开展两组以上反应,考查不同反应条件对结果的影响。避免了传统合成实验,特别是反应时间长的实验,在反应进行过程中无事可做的情况,使上课内容更充实。学生得到更多训练机会的同时,对于有机合成方法学研究也有所认识,有助于培养学生的科研素质。

(3)“考三”的重点在于考核学生除教材以外应该掌握的知识。成绩考核与评定是实验课教学的难点。通常,实验报告是实验评定的主要依据之一,但传统实验内容得到的数据很少,作为实验报告的重要部分,学生普遍感到结果与讨论没有内容可分析,因而多数学生的实验报告非常相似,任课教师也难以客观评价成绩。本文中改进的苯甲酸制备实验具有研究性和综合性,学生可获得更多的数据用于结果分析讨论,教师也可根据实验报告质量更客观地评价学生,发现教学中的问题,不断提高教学质量。

5 结语

改进的苯甲酸制备实验已经用于化学专业2015级伯苓实验班的教学实践,结果表明本实验内容及“讲一练二考三”教学模式很受学生的欢迎。同传统的实验教学方法相比,“讲一练二考三”显著提高了学生的学习兴趣,有助于培养学生严谨的科研态度和创新素质。此外,由于反应中所需相转移催化剂为学生自制,该催化剂也用于7,7-二氯二环[4.1.0]庚烷的制备实验,所制备的苯甲酸将用于苯甲酸乙酯的制备,充分利用了学生的实验产品。本实验不仅提高了学生的成就感,还增加了有机化学实验内容的关联性,节约了教学经费,减少了废物排放,符合绿色化学理念。

[1]姜文清.大学化学,2010,25(2),42.

[2]王敏,宋志国,赵爽,万鑫.大学化学,2010,25(6),58.

[3]孙林,徐胜广,刘春萍,刘刚.大学化学,2013,28(3),52.

[4]曹燕明,夏加亮,罗燕花,冼银桃,曾梓诚,林三清,徐春曼.大学化学,2013,28(6),29.

[5]梁冉,张佳,冯玉玲,孙京国.化学教育,2014,No.7,25.

[6]吴美芳,李琳.有机化学实验.第1版.北京:科学出版社,2013.

[7]武汉大学化学与分子科学学院实验中心.有机化学实验.第1版.武汉:武汉大学出版社,2004.

[8]王秋长,赵鸿喜,张守民,李一峻.基础化学实验.第1版.北京:科学出版社,2003.

[9]林敏,周金梅,阮永红.小量-半微量-微量有机化学实验.第1版.北京:高等教育出版社,2010.

[10]Gedye,R.;Smith,F.;Westaway,K.;Ali,H.;Baldisera,L.;Laberge,L.;Rousell,J.Tetrahedron Lett.1986,27(3),279.

[11]李静萍,王农,蒲艳玲.化学教育,2007,No.7,59.

[12]陆大东,于海燕,叶涛,杭传亭,吴美芳.大学化学,2014,29(6),34.

[13]周金梅,林敏,徐炳渠,杨俐锋.大学化学,2005,20(3),43.

[14]杨小钢.大学化学,2010,25(4),52.

[15]李明,刘永军,王叔文,于跃芹.有机化学实验.北京:科学出版社,2010.

[16]古凤才.基础化学实验教程.第3版.北京:科学出版社,2010.

[17]胡思前,张恋.应用化工,2003,32(6),25.

[18]尹文萱,梁静,尤金,聂伟元.大学化学,2014,29(4),48.

[19]王龙彪,杨盟辉,李孝琼,未本美.广东化工,2009,36(11),34.

[20]江秀清,林海昕,林敏.厦门大学学报(自然科学版),2008,47(2),198.

[21]邢孔强,朱鸿.琼州大学学报,2007,14(2),26.

Application of“Teaching One,Practicing Two,and Testing Three”in Organic Chemistry Laboratory Course:Taking Preparation of Benzoic Acid as an Example

LIU ShuoZHAI Yu-PingHAN Jie*

(College of Chemistry,Nankai University,Tianjin 300071,P.R.China)

The preparation of benzoic acid through the oxidation of toluene by KMnO4was improved upon microwave irradiation in the presence of benzyl triethylammonium chloride.The reaction conditions such as microwave power,reaction temperature,reaction time,the molar ratio of reactants,and the dosage of catalyst were investigated.The results showed that the optimal reaction conditions were as follows: irradiation time 40 min,microwave power 80 W,reaction temperature 80°C,0.2 equivalent of catalyst for toluene,and the molar ratio of KMnO4to toluene to be 4.5:1.Compared with the traditional heating method, the microwave radiation shortened reaction time,and improved reaction efficiency up to 72.5%yield. Additionally,the preparation of benzoic acid was taken as an example to illustrate the application of the new method,namely,“teaching one,practicing two,and testing three”in organic chemistry laboratory course.

Benzoic acid;Microwave irradiation;Phase transfer catalyst;Teaching reform

*通讯作者,Email:hanjie@nankai.edu.cn

南开大学2015年教学改革项目

10.3866/PKU.DXHX201604008

www.dxhx.pku.edu.cn

G64;O6-33