互联网的资源观

杨善林, 周开乐, 张 强, 范雯娟, 丁 帅, 余本功, 冯南平, 刘业政

(合肥工业大学管理学院, 过程优化与智能决策教育部重点实验室, 合肥 230009)

互联网的资源观

杨善林*, 周开乐*, 张 强, 范雯娟, 丁 帅, 余本功, 冯南平, 刘业政*

(合肥工业大学管理学院, 过程优化与智能决策教育部重点实验室, 合肥 230009)

互联网已经不再仅仅是一类技术系统或应用平台,而是一类广泛融入经济社会系统的战略性人造资源,正在推动经济社会系统的重大变革.但是,对互联网资源的开发和应用必将经历一个长期且曲折的发展过程,创造互联网资源和利用互联网资源都需要很高的基础理论水平、很强的技术创新能力和商业模式创新能力.本文提出并系统阐述了互联网的资源观.首先,分析了对互联网资源性的认识;然后,以服务业和制造业为例重点探究了融入互联网资源的产业发展;最后,探讨了基于资源观的互联网发展及相关问题,包括互联网资源的开发与应用、融入互联网资源后的产业生态系统重构、基于互联网资源观的第三次工业革命以及融入互联网资源后的经济安全等.

互联网; 资源观; 人造资源; 产业发展; 研究问题

0 引 言

1969年美国国防部高级研究计划署(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)组建的阿帕网(Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET)标志着计算机网络的正式诞生,TCP/IP协议簇的开发和应用为现代互联网的发展奠定了基础[1, 2].互联网最初作为一种提高军事部门和科研机构信息传播效率的新的技术工具,逐渐发展到为个人和企业提供信息传输、存储和检索等基本信息服务的技术系统.

20世纪90年代中期以来,以Amazon和eBay为代表的电子商务公司相继诞生,以PayPal为代表的第三方支付、以Lending Club为代表的P2P借贷和以Kickstarter为代表的众筹融资等互联网金融平台相继成立,电子商务和互联网金融的快速发展使得互联网的特征从一种单纯的技术系统演变为一种支撑性的应用平台,推动了线上经济时代的到来,催生了线上经济时代新的商业模式和服务模式.

进入21世纪,特别是近年来新兴信息技术的不断涌现使得互联网的内涵和外延不断丰富和拓展,广义的互联网已经包含了寄生在互联网上的物联网和移动互联网,以及互联网的衍生物云计算和大数据等.互联网正在深刻地改变着经济社会的发展模式和人们的生活方式,变革和重组当前的经济社会系统.互联网已经不再仅仅是一类技术系统或应用平台,互联网的资源性特征日益显现,它作为一类战略性人造资源不断融入到商务、金融、制造和政务等经济社会过程中,实现线上线下多重资源的重组、整合与互动,加快商业模式创新和消费方式转变,引发产业发展思维和经济社会系统的重大变革.

本文提出并系统阐述了互联网的资源观.首先分析了对互联网资源性的认识,然后重点探究了融入互联网资源后的服务业和制造业发展,最后提出并简要论述了基于资源观的互联网及相关研究问题.

1 对互联网资源性的认识

在互联网出现之前的几千年的人类社会可以称为“网前时代”,在网前时代并没有互联网的概念和相关技术,但人类的经济社会却是一直在不断发展和进步的.历史上的重大工业革命极大地提高了人类的经济发展水平和社会的文明程度,是网前时代人类经济社会系统跨越式发展的重要标志.网前时代的人类经济社会经历了一次又一次的跨越式的发展,新技术、新资源、新方法层出不穷,推动了人类经济社会的不断前进,已经形成了一个动态稳定并且不断创新发展的经济社会系统.

20世纪60年代诞生的互联网对人类的经济社会发展带来了新的影响.在互联网发明之后的不同时期,其在经济社会系统运行中表现出的特征和价值一直在不断丰富和深化,从诞生初期作为一类提高信息传播效率的技术系统逐渐演变为线上经济时代提供各种在线服务的应用平台,直至当前成为一类不断融入经济社会系统的战略性人造资源,如图1所示.

图1 互联网特征和价值的演变

1.1 技术性互联网时代

1969年10月,阿帕项目进行的世界首次网络通讯试验标志了计算机网络的正式诞生,随后数年接入阿帕网的节点数不断增加,逐渐实现了世界范围的互联.但是,在互联网诞生初期,人们所持的态度和观念较为谨慎保守,不同的领域、国家或地区,先后建立了独立封闭的“教育网”、“科研网”或“国家网”等网络小圈子,这些网络之间电子设备接入和数据传输标准并不一致.而经过十多年的努力和协商,最终阿帕的TCP/IP协议成为了人们共同遵守的网络传输控制协议,不同区域和领域也开始敞开心扉,互相接纳,形成了统一开放的全球性网络——互联网[3].

互联网实现了基于计算机系统的信息传输,极大地提高了信息传播的效率.因为人们对信息传播效率的需求强度并不一致,军事部门和科研机构对信息传播效率的需求最为迫切,因此他们成了互联网的发明者.互联网最初作为一种提高军事部门和科研机构信息传播效率的新的技术工具,逐渐发展到为个人和企业提供信息传输、存储和检索等基本信息服务的技术系统.

随着计算机和企业专网的发展,应用于企业之间的电子数据交换(Electronic Data Interchange, EDI)技术促进了商业文件在计算机之间的传输,使得企业处理商业文件的效率大幅提升,成本得以降低;而电子邮件、浏览器和搜索引擎的相继出现,逐渐打破了物理位置的局限性,降低了人际沟通和利用信息的成本,使得人们远程沟通和信息检索效率大幅提升.

这一时期,互联网表现出的主要特征是一类技术系统,可以定义为:

互联网是计算机及其外部设备之间或者网络与网络之间,通过一组通用的协议连接起来,借助网络操作系统和网络管理软件等,实现信息传递与共享,从而形成的逻辑上的网络系统.

围绕互联网的技术性特征,这一时期关于互联网研究的主要理论技术问题有分布式通信系统理论、TCP/IP网络协议、分组交换理论、路由选择算法和超文本传输协议等.为了充分发挥互联网的技术系统价值,人们关注的主要产品应用问题有计算终端的运算性能、信息传输和存储效率、路由交换配置与管理以及信息检索与人机交互等.

对于诞生初期作为一类技术系统的互联网,人们关注的焦点主要在于其技术性特征与价值.关于互联网研究的主要任务是不断提高计算机网络系统的相关技术,从而更好地发挥其技术系统效用价值.

1.2 平台性互联网时代

20世纪90年代以来,以遍布全球的互联网为重要平台,新兴的在线服务模式日益多样,开创了基于互联网平台的线上经济时代,互联网的平台性特征和价值日益显现.

在商业领域,1995年7月,最初以在线销售图书为主营业务的电子商务公司亚马逊(Amazon)成立于美国的西雅图;同年9月,让网民可以通过互联网买卖物品的线上拍卖和购物网站eBay也在美国诞生.亚马逊和eBay等电子商务模式使得传统的商务活动转移到互联网上,极大地提高了商务交易过程的效率和用户的满意度,创建了基于互联网的新的商业模式,它实现了传统商务交易过程的电子化和网络化.基于互联网平台的电子商务,改变了人们的消费方式和企业的生产经营方式,使得消费者在交易过程中具有更强的主动性.

在金融领域,人们也开始利用互联网平台开展筹资、融资和投资理财等金融活动.互联网金融是基于互联网平台和大数据分析的金融创新形式,其发展始于满足金融市场中零散的、多样的和个性化的少量尾部市场的需求.互联网金融的主要形式有支付结算、P2P借贷、众筹融资、网络理财和金融征信等.互联网金融具有透明度高、参与广泛、中间成本低、支付便捷、风险分散、信用数据更为丰富和信息处理效率更高等特征.

电子商务和互联网金融是互联网平台性特征的典型体现,以互联网作为重要平台的线上经济时代标志着互联网的商业化进入了快速发展阶段.移动互联网和移动智能终端的快速发展进一步推动了电子商务和互联网金融的应用和创新,推动了基于互联网平台的商务和金融服务活动朝着分散化和移动化方向发展,形成了移动电子商务和移动互联网金融等[4],基于互联网平台的服务和交易活动更加灵活、高效和便捷.

在这个时期,人们关注的重点是用户多样化的服务需求与先进的互联网平台技术如何在市场运作中更好地匹配,不同市场主体之间信息分享和沟通的模式发生深刻变化,人与人之间的沟通打破了地理位置的局限,交流和沟通成本大幅降低,整个经济社会系统的交互和沟通朝着扁平化趋势发展,带来了企业营销策略和商业模式的改变,洞察需求、流量变现和营销至上成为线上经济时代企业的主要经营策略.互联网成为一类应用平台,可以定义为:

互联网是一种能够在线提供商务和金融等服务的应用平台,为开展线上交易活动提供了重要载体,改变了用户与产品或服务的提供者之间的交互方式,显著提高了用户获得产品和服务的效率,它催生了线上经济时代新的商业模式、服务模式和营销模式.

围绕着互联网的平台性特征,人们关注的焦点与核心问题是如何更好地利用互联网平台开展在线商务或金融服务等活动,以有效发挥互联网的平台性特征,充分实现互联网的平台性价值,推动基于互联网平台的服务模式和商业模式创新,提高服务过程的效率和服务质量,更加灵活高效地满足用户个性化、多样化、分散化和动态性的服务需求[5-8].

例如,在电子商务领域,相关研究主要集中在以下方面[9-15]:电子商务产品和服务的个性化推荐方法研究、电子商务交易环境和交易主体之间和信任研究、电子商务平台的用户评论和口碑营销研究、企业对电子商务模式的接受度以及电子商务对企业绩效的影响研究、电子商务交易过程的安全和隐私保护研究以及电子商务用户的决策行为建模与决策支持系统研究等.

在互联网金融领域,相关研究主要集中在以下方面[16-20]:基于大数据分析的行为金融理论研究、互联网金融的风险防控与监管研究、互联网金融信用体系构建研究、互联网金融运营管理中的关键问题研究、基于金融大数据的交易理论与方法以及互联网金融在线数据的套利理论与方法等.

在平台性互联网时代,互联网作为一种全新的、高效率且低成本的信息共享以及产品和服务获取的平台,已经被成功地应用在了商务、金融、制造、物流、交通等各个经济社会领域,改变着人类社会的信息分享和沟通模式,使系统中的交互方式更直接、更扁平化,提升了经济社会系统运行的效率,也不断地孕育出新型的商业模式、服务模式乃至社会运作模式.

1.3 资源性互联网时代

随着互联网内涵和外延的不断丰富和扩展,互联网已经不再仅仅是一类技术系统或应用平台,其资源性特征在经济社会系统中的表现越来越显著.例如,多个智能网联汽车构成了互联网汽车网络,其中每一辆智能网联汽车通过自身的无人驾驶规划和控制经验获取相关驾驶数据,并将天气、路况、车况和汽车操控效果数据上传到企业的数据中心,形成互联网汽车的自主学习网络,从而改进无人驾驶和智能交通技术水平.又例如在医疗服务领域,利用基于互联网的全息影像技术,通过传感器、摄像头和可穿戴设备等可以自动记录人体的心脏、骨骼、血液和脑电波等各项指标数据,开启了未来基于互联网的全新医疗服务模式,通过互联网自动实现人体健康数据的采集分析并形成辅助医生的诊断建议.显然,在上述应用案例中,互联网已经远远超越技术系统和应用平台的范畴,而是深度融入产品系统之中,表现为一类重要的战略性人造资源.

因此互联网可以定义为:

与“机器”和“电力”等类似,互联网是人类有史以来对经济社会发展影响最为广泛的人造资源,这种资源全面融入到经济社会系统运行的全过程,广泛渗透到生产生活的各方面,促进线上线下资源的深度融合与重构,推动生产和生活方式变革.

互联网作为一类新的战略性人造资源,正在不断融入经济社会系统中,从而变革网前时代和线上经济时代形成的交易规则、商业模式和服务体系.在基于“互联网+”的创新创业活动中,按照互联网的资源观,创业者、企业和政府都应该有新的思考.创业者应该基于互联网的资源观开展创新创业活动,在创新创业过程中既要打破互联网仅仅是一类技术系统或应用平台的思维束缚,又要克服急躁情绪,下足功夫去融合线上线下资源,推进基于互联网资源的创新创业活动.企业应该基于互联网的资源观重新思考原有的生产经营方式,分析企业面临的竞争环境和内部条件,结合自身的优势,加快基于互联网资源的技术创新、商业模式创新和服务体系创新,不断优化基于互联网资源的企业发展战略.政府应该基于互联网的资源观,充分认识互联网资源对经济社会发展影响的基本规律,制定更加精准的公共政策,促进互联网资源与经济社会的融合发展,实现经济发展的转型升级.

互联网作为一类新的人造资源加入到经济社会系统中,为经济社会发展带来了难得的历史性机遇,也提出了诸多新的严峻挑战.围绕互联网的资源观,应该重点关注互联网资源的开发、管理及其应用等诸多问题,还要关注互联网资源融入经济社会系统以后所带来的产业生态系统的重构和经济安全等问题.

随着互联网及其应用的发展,不断形成的大数据也是一类由互联网衍生而来的重要的人造资源.从管理的视角看,大数据是一类能够反映物质世界和精神世界运动状态和状态变化的资源,它具有复杂性、决策有用性、高速增长性、价值稀疏性和可重复开采性,一般具有多种潜在价值.围绕大数据资源研究的主要问题有大数据资源的获取问题、大数据资源的加工处理问题、大数据资源的应用方式问题、大数据资源的产权问题、大数据资源的产业发展问题以及大数据资源的相关政策法规问题等[21].

互联网资源正在深刻地改变着产业的发展模式和人们的生活方式,以一种强大的力量变革和重组当前的经济社会系统.互联网作为一种战略性新兴资源不断融入到经济社会发展过程中,推动资源性产业、制造业和服务业朝着网络化、智能化、服务化和协同化方向发展,实现线上线下多种资源的重组、整合与互动,加快商业模式创新和消费形态转变,促进产业结构调整和社会管理方式变革.

2 融入互联网资源的产业发展

互联网已经成为当今产业发展不可或缺的战略性资源和现代产业创新必不可少的关键要素,正在推动着新一轮产业革命和管理创新,变革传统产业的生产组织方式,加速形成新的企业与用户互动关系,从而极其深刻地影响着传统产业的经营模式和发展战略.互联网作为一类重要的战略性人造资源,不断融入资源性产业、制造业和服务业,为我国调整产业结构、转变经济发展方式、促进经济转型升级,推动我国由经济大国向经济强国的转变创造了十分难得的历史性机遇.下面,重点阐述互联网资源对服务业和制造业的影响.

2.1 融入互联网资源的服务业发展

在网前时代,由于科学技术的发展和各类自然资源及人造资源的利用,已经形成了相应的产品设计与生产方式、服务提供与交易方式、经济组织与发展方式.互联网作为一类新的人造资源加入到经济发展过程中,必然引起产业发展的重大变革.

对于商务服务,网前时代的传统商业活动都发生在线下,形成了线下交易和商务服务的基本规则和体系;在平台性互联网时代,以Web 2.0为基础的信息发布技术推动了B2B、B2C和C2C等新型电子商务交易模式的形成;而在资源性互联网时代,包含云计算、大数据和移动互联网等在内的广义互联网资源融入到商务交易过程中,推动线上线下资源的重组与互动,变革网前时代形成的线下商业规则和体系,重构平台性互联网时代形成的线上交易规则和体系.

对于金融服务,网前时代的传统金融利用基金、保险、证券和银行等线下资源满足企业或个人的金融服务需求;在基于互联网平台的互联网金融中,P2P借贷、众筹融资、电商小贷和理财超市等新型线上金融服务模式不断涌现,更加灵活高效地满足企业或个人的金融服务需求,提高了金融服务效率;而在资源性互联网时代,金融服务的线上资源和线下资源不断融合互动,变革传统金融服务体系.

O2O(Online to Offline)的概念最早由美国Trialpay创始人兼CEO Alex Rampell于2010年8月首次提出,他认为O2O是“在网上寻找消费者,然后将他们带到现实的商店中,是支付模式和为商家创造线下流量的一种结合”[22].随着互联网资源性特征的不断显现及其价值的不断深化,一方面,传统产业的企业加快实施互联网战略,实现产品设计、生产、运维、营销和服务的数字化和网络化,将线下的商务活动与互联网有机结合,让互联网成为支撑线下交易的重要平台;另一方面,新兴互联网企业和线上经济时代的平台性互联网企业则积极参与到线下资源的整合与价值创造过程中,通过线下的商业活动来促进线上交易的进行.随着线上线下资源的加速融合,线上线下商务活动的双向互动越来越密切,O2O的内涵也随之拓展和深化,当前的O2O已经不再是单纯的线上到线下或者线下到线上,而是线上线下的双向互动与融合发展,在O2O模式下,用户的体验链条被延伸,体验元素更为丰富,满足用户需求的维度也更为多元,客户体验链条上的任何一个环节都可能成为联接用户的重要入口,而互联网入口往往意味着可以通过高黏度的内容和服务将流量优势和用户规模优势转化为产品或服务的竞争优势.

O2O模式推动线上线下生产要素的重组与重构,加速线上线下资源的深度融合,不断催生新的商业模式和新的服务模式,变革网前时代和平台性互联网时代的经济社会系统.

2.2 融入互联网资源的制造业发展

在制造领域,互联网作为一种战略性人造资源,不断融入到传统产品中,形成了智能互联产品,改变着制造业的组织方式,加速形成新的企业与用户关系,极其深刻地影响着产业的经营模式和组织架构,从而成为现代制造业创新不可或缺的组成部分,推动着制造业的新一轮重大技术创新和管理创新.与传统制造业时代相比,不同的产品结构、分工协作方式、产业链关系、生产与消费关系等使得互联网的资源性特征得以充分展现,具体体现在:

(1)对产品构造的影响.在产品技术方面,互联网作为一种重要的资源不断融入到传统产品中,成为产品本身不可分割的一部分,原先单纯由机械和电子部件组成的产品,现已进化为由物理部件、智能部件和互联部件构成的智能互联产品.其中,物理部件包含产品的机械和电子零件,而智能部件利用传感器、数据储存装置、微处理器和软件,提供跨界乃至超越传统产品的新功能.互联部件则通过接口、天线和联接协议使得产品数据在产品、运行系统、制造商和用户之间联通,能够在用户体验的整个生命周期内提供全新价值.产品逐步成为联网的智能化终端,形成智能互联产品,这极大地提升了产品的效能价值,拓展了产品的应用范围[23].

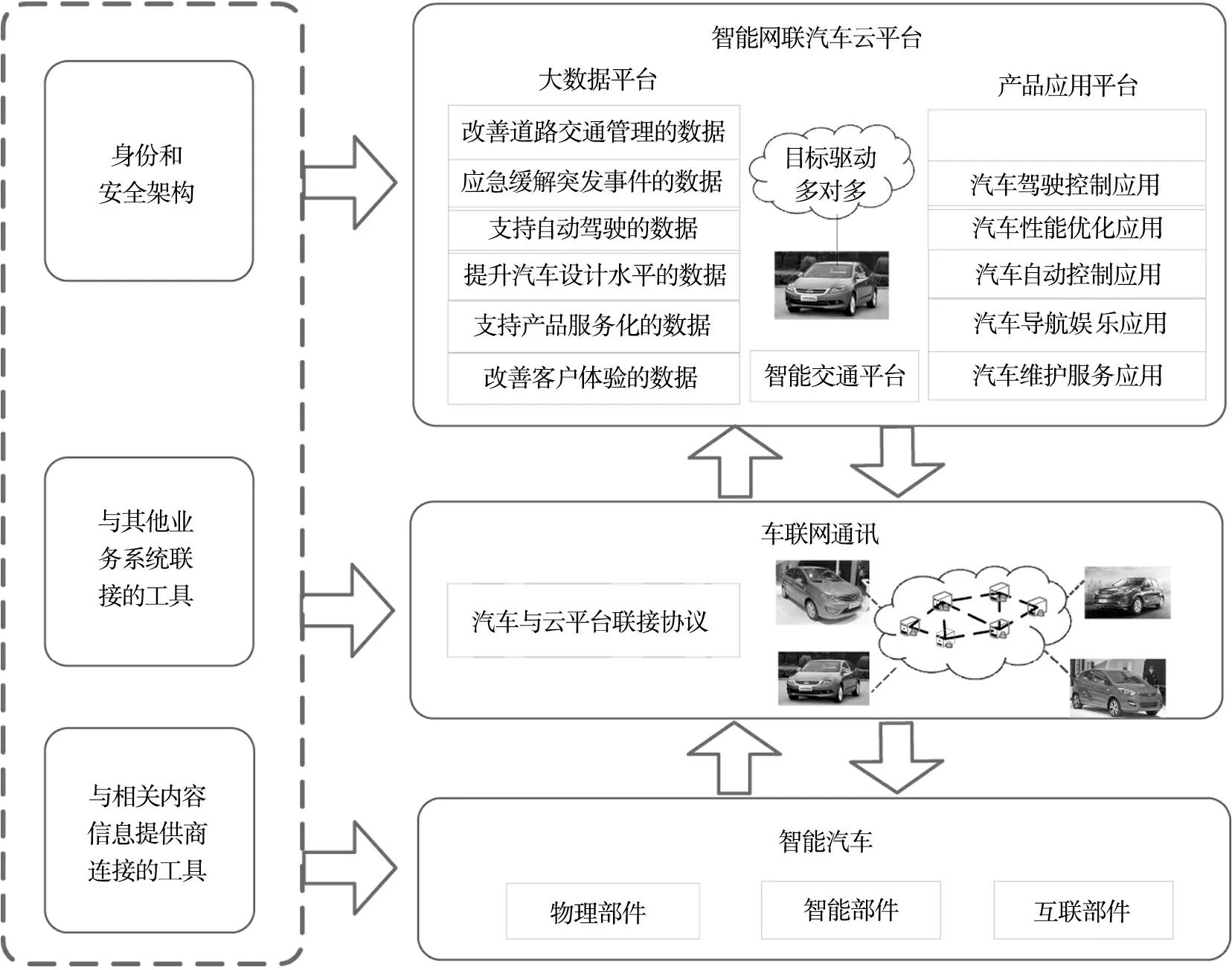

例如,在汽车领域,传统汽车产品也逐步演变为由物理部件、智能部件和互联部件所构成的智能网联汽车(如图2所示).智能网联汽车是在传统汽车产品的基础上,搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等智能部件,并通过互联部件融合车联网等互联网技术,具备复杂环境感知、智能化决策、自动化控制功能,使车辆与外部节点间实现信息共享与控制协同的新一代汽车.这种产品转变为智能网联汽车带来卓越的新能力.首先,汽车产品能够对自身的运行状态和周边环境进行实时监测,帮助汽车制造商获得前所未有的产品性能和使用报告,从而改进产品设计.其次,通过互联接口将汽车的智能部件与企业数据中心联接,对汽车提供远程服务和软件升级,大幅提升产品的性能和使用率.最后,将监测数据、远程控制和智能决策技术融合,实现汽车产品的半自动化甚至全自动驾驶.由此可见,互联网资源要素的加入极大地改变了汽车产品的产品结构,使得汽车产品逐步具备了监测、控制、优化和自动等功能.

(2)对产品全生命周期过程的影响.互联网在制造价值链的广泛渗透,深刻影响着产品研发、生产、销售、运行、维修、维护和再制造等产品全生命周期各阶段,形成了基于众智的创新设计,提高了产品设计的创新能力和生产及维护的智能化水平,并将制造价值链中员工、原材料、能源、工厂以及设备的生产利用效率大大提升,缩短制造周期,减少制造成本,降低制造过程风险.因此,在产品全生命周期过程中互联网提供了全新的技术手段以及海量数据,正在改变着传统制造业的流程.

例如,在汽车产品全生命周期过程中,互联网正在改变传统汽车制造工业的流程[24](如图2所示).在汽车产品规划和创新设计方面,互联网改变着人们的车辆购置和使用习惯.用户不仅在线浏览汽车信息,而且愈发强烈地表达购车意向、发起购车行动,使得传统的汽车数据收集、分析和利用方式发生了重大转变.基于用户浏览行为数据、购买行为数据、用户态度数据以及用户生成内容(User Generated Content, UGC)的分析结果,汽车企业可以监测客户的行为模式,对客户进行全方位的洞察,从而准确把握目标客户群体及其需求,发现产品创新需求,并针对目标客户群体开发相应的车型,提高产品创新设计水平.在汽车产品设计方面,随着互联网资源在汽车产品中的不断渗透以及智能网联汽车的快速发展,汽车企业可以获取大量的汽车产品的运行状态数据,如用户的驾驶行为数据和车况数据.通过对汽车产品运行状态数据的分析,有助于企业改进汽车产品的设计,提高汽车产品的质量.在汽车产品制造方式方面,互联网资源的不断融入使得以网络化、智能化和服务化为核心的模块化生产方式在汽车生产制造环节逐步得到广泛应用,汽车生产制造方式由大规模批量生产向大规模定制化生产转变的趋势也逐步出现.

(3)对制造资源组织方式的影响.在制造资源的组织方式方面,互联网资源被广泛应用于供应商、销售商和协作商的协同过程中,通过价值链的横向集成和制造企业内部纵向集成能够形成全球化网络制造,优化价值链和价值网络,使得制造企业能够更敏捷地发现市场需求.同时,利用开放创新平台汇聚全球化的制造资源和社会化的智慧资源,制造企业能够更好地在全球组织制造资源,显著提高资源利用效率.

例如,美国波音公司在上世纪50年代生产波音707客机时,几乎所有的研发、设计和制造都在美国本土完成,只有大约2%的零部件是在美国以外生产的.而互联网已彻底改变波音公司制造资源的组织方式,波音公司已建立了基于互联网资源的互联互通的全球供应链控制中心[3].在波音787梦想客机的制造过程中,通过全球供应链控制中心,与其全球合作伙伴实现了史无前例的高度协同,其90%的工程量是由全球各地的40多个合作伙伴共同完成——机翼在日本生产,机身在意大利和美国其他地方生产,起落架在法国生产,方向舵等则由中国生产.据统计,全球化制造资源组织为波音公司缩短了约33%的进入市场时间,且节省了50%的研发费用[25].

图2 智能网联汽车的新技术架构

(4)对制造业务模式的影响.互联网资源的加入,使得企业能够了解客户使用产品的方式,加速制造业服务化进程,将各类服务纳入销售范围,用基于产品的服务销售模式取代原有的产品销售模式,使得产品与服务之间的界限越来越模糊.

例如,航空航天公司是利用互联网资源实现产品服务化迁移运动的行业领导者之一.GE航空通过在飞机引擎安装数百个传感器,利用互联网实时监控引擎各个性能参数,确保发动机处于良好的工作状态.飞机买家是按照发动机可用小时数来签署合同,而不是购买喷气发动机.因此,GE航空必须利用互联网优化产品正常运行时间、开发增值服务以及支持运营商更好地管理成本,其商业价值在于“销售飞行小时数”的服务,而不是引擎.互联网资源正在推动航空航天产业从销售产品向提供基于产品的个性化服务转变,其中包括了一站式服务、远程服务、预防式服务和新型服务等[26].

在资源性互联网时代,充分利用互联网这一新的人造资源,不断提高产品的智能化水平、研发与生产过程的开放式创新水平和基于产品的服务化水平,并能重构制造资源组合,优化制造业生态系统.

互联网资源已经成为现代产业创新不可或缺的重要组成部分,极其深刻地影响着产业的发展战略和经营模式.在激烈的国际竞争中,互联网资源正在推动着产业的持续创新,创造了全新的价值形式,高效地满足了日益多元化的客户需求.

3 基于资源观的互联网及相关问题研究

随着信息技术的不断发展和互联网内涵的不断丰富,互联网的特征及其在经济社会系统中的价值也在发生着深刻变化.从诞生初期一类工具性的技术系统逐渐演变为线上经济时代一类支撑性的应用平台,而在当前线上线下资源加速融合与双向互动的网络经济时代,互联网已经成为经济社会发展必不可少的一种战略性人造资源,对整个经济社会系统产生重大而深远的影响.

基于互联网的资源观,为了深刻理解互联网对经济社会系统带来的变革性影响,充分实现互联网的资源性价值,需要研究的主要科学问题有互联网资源的开发与应用、融入互联网资源后的产业生态系统重构、基于互联网资源观的第三次工业革命以及融入互联网资源后的经济安全等.

3.1 互联网资源的开发与应用

任何一类资源要能高效地运用于经济与社会的发展过程中,都有资源的开发与管理问题.互联网作为对人类经济社会影响最为广泛的一类新的人造资源,研究的关键理论与实践问题应该包括资源的创造、组织、利用与管理等方面的问题.

围绕互联网资源的开发与应用,需要研究的科学问题主要有信息感知与传输技术、多源异构信息处理技术、互联网资源的集成与融合技术、基于互联网资源观的生产与服务模式变革理论、跨领域的资源有效组织与协调理论以及基于互联网资源观的企业竞争战略等.

然而,互联网资源的开发和应用并不是一蹴而就的.任何人造资源本身都要经历不断发展和完善的过程,与此同时人们对资源的认识水平也是不断提高和深化的.正如第一次工业革命时期的“蒸汽机”和第二次工业革命时期的“电力”资源,它们的开发和应用都经历了几十年甚至上百年的漫长时期,这些资源本身以及人们对这些人造资源的认识都是不断发展的,它们的资源性价值也是在经济社会系统中不断深化和丰富的.融入互联网资源的经济社会发展也有其自身的运动规律,因此对互联网资源的开发和应用必将经历一个长期且曲折的发展过程.

3.2 融入互联网资源后的产业生态系统重构

互联网资源的融入将促使企业的生产要素进行战略性重组,从而引发产业生态系统的重构与优化.互联网的资源性特征和价值在加速产业转型升级的同时,将极大地促进产业的跨界融合发展,企业正在加速进行跨界资源整合,跨界投资不断涌现,跨界并购日益频繁,以求实现优势互补,寻求新的利润增长点,这使得原有的产业边界变得模糊不清.与此同时,新的产业形态正在发育形成,产业生态系统正在加速优化,新的产业边界也一定会在这个过程中逐渐清晰.

例如,互联网资源的融入使得金融不再是传统金融机构的专属领域,传统金融企业正在积极探索互联网金融,而互联网企业也正在全力向金融领域拓展.同样,互联网资源使电商也不再是电商企业的专属领域,传统的金融企业在积极发展互联网金融的同时,也在积极开拓电商平台,商融一体化可能是未来的发展趋势.再如制造业,相对于制造业价值网络中的节点企业,价值网络就是它最直接的生态环境;而制造价值网络的生态环境则是由经济生态、社会生态和自然生态构成的多层次结构.

因此,围绕融入互联网资源后的产业生态系统重构,需要研究的科学问题主要有融入互联网资源后的业态创新的形成与发展理论、传统产业的价值网络重构理论、产业变革的跨界资源组织理论,以及基于互联网资源观的技术创新理论、运营模式创新理论等.

3.3 基于互联网资源观的第三次工业革命

18世纪60年代发源于英国的第一次工业革命是人类发展史上的第一次重大产业革命,开创了以机器代替手工劳动、以工厂取代手工工场的新时代.瓦特改良的蒸汽机是机器化大生产的主要动力,机器的发明和使用是这一时代经济社会系统发展的主要标志,第一次工业革命开启了“机器时代”.19世纪中后期,电力技术的发明和内燃机的广泛应用推动人类社会迈入了“电气时代”,电力、钢铁、化工和汽车等重工业兴起,石油成为新的能源.目前,人们关于第一次和第二次工业革命的认识已经基本达成共识,而关于第三次工业革命,人们仍然持有不同的观点,比较典型的有保罗·麦基里[27]提出的以“制造业数字化”为核心的第三次工业革命、杰里米·里夫金[28]提出的以“能源+通信技术”为核心的第三次工业革命等.

纵观人类经济社会的发展历程,尽管人们无时无刻不在消耗自然资源,创造人造资源,但是对经济社会发展具有重大影响的战略性人造资源还是不多见的,而正是这些战略性人造资源引发了工业革命.第一次工业革命以“机器”这种新的人造资源的出现为标志,“电力”、“内燃机”则是引发第二次工业革命的新的人造资源.第一、二次工业革命是用机械力、电力解放人类的体力,而互联网作为一类新的人造资源,极大地延伸着人类的智力,正在不断推进人类历史上的第三次工业革命,引发经济社会系统的深刻变革.而且,互联网是人类有史以来对经济社会发展影响最为广泛的人造资源.

为此,围绕基于互联网资源观的第三次工业革命,需要重点研究互联网资源开启第三次工业革命的历史必然性,以互联网资源为纽带的新兴信息技术群对经济社会的影响,第三次工业革命的特征、核心与重大意义,第三次工业革命与经济社会发展的演进规律,第三次工业革命与经济社会的变革模式与路径,新兴经济社会发展的模式和形态等.

3.4 融入互联网资源后的经济安全

资源的开发和应用对经济社会的影响往往具有两面性,例如煤炭、石油资源的开发利用在推动经济社会快速发展的同时,也带来了严重的污染问题等负面影响.互联网作为一类重要的战略性人造资源融入经济社会系统以后,也给经济社会系统的安全造成了更大的威胁.如果不能建立良好的解决网络安全问题的动态机制,网络安全问题就会演变为互联网资源应用的主要障碍.

网络安全问题可以划分为:由国家来组织、协调解决的战略性安全问题,由领域科学家着力解决的系统性安全问题,由相关技术手段支持解决的机制性安全问题,以及由组织和个人来关注的自觉性安全问题等.为了应对和解决这些问题,既需要更密切的国际合作和更长远的战略规划,也需要更完善的政策法规和更先进的技术手段,还需要更全面的安全观念和意识.

围绕融入互联网资源后的经济安全,需要研究的主要科学问题有融入互联网资源后经济安全的复杂性管理理论、经济安全的传导与演化机理、经济安全的预警理论、经济安全管理的决策理论、经济安全的评估理论以及经济安全的危机管理理论等.

4 结束语

互联网及其应用的发展有它自身的规律性.在互联网刚刚诞生的时候,它主要表现为一类技术系统;由于电子商务和互联网金融等线上活动的兴起,它又表现为一类应用平台;随着互联网发展的逐步深入,它又展现为一类极为重要的人造资源.揭示互联网的资源性本质和特征,深入研究互联网资源及其应用的发展规律,使得人们能够站在更高的层次更加科学地认识和利用互联网,因此互联网的资源观对网络经济时代的产业发展具有重要的指导作用.必须强调,无论是开发互联网资源,还是利用互联网资源,都需要很高的基础理论水平、很强的技术创新能力和商业模式创新能力,必须紧紧抓住难得的历史性机遇,在切实提高科学技术水平上下大工夫,更好地开发和利用互联网资源,推动经济社会的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展.

[1]Salus P H, Vinton G. Casting the Net: From ARPANET to Internet and Beyond[M].Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1995.

[2]Forouzan B A. TCP/IP protocol Suite[M].New York: McGraw-Hill, Inc., 2002.

[3]中央电视台大型记录片《互联网时代》主创团队. 互联网时代[Z]. 北京: 北京联合出版公司, 2015. The creative team of CCTV large documentary “The Internet Age”. The Internet Age[Z]. Beijing: Beijing United Publishing Co., Ltd., 2015. (in Chinese)

[4]Ngai E W, Gunasekaran A. A review for mobile commerce research and applications[J]. Decision Support Systems, 2007, 43: 3-15.

[5]Amit R, Zott C. Value creation in e-business[M].Fontainebleau: INSEAD, 2000.

[6]Mahadevan B. Business models for Internet-based e-commerce[J]. California Management Review, 2000, 42: 55-69.

[7]Gordijn J, Akkermans H. Designing and evaluating e-business models[J]. IEEE Intelligent Systems, 2001, 16(4): 11-17.

[8]Chaffey D. E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice[M].New York: Pearson Education, 2007.

[9]Xiao B, Benbasat I. E-commerce product recommendation agents: Use, characteristics, and impact[J]. MIS Quarterly, 2007, 31: 137-209.

[10]McKnight D H, Choudhury V, Kacmar C. Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology[J]. Information Systems Research, 2002, 13: 334-359.

[11]Gefen D, Karahanna E, Straub D W. Trust and TAM in online shopping: An integrated model[J]. MIS Quarterly, 2003, 27: 51-90.

[12]Hu N, Bose I, Koh N S, Liu L. Manipulation of online reviews: An analysis of ratings, readability, and sentiments[J]. Decision Support Systems, 2012, 52: 674-684.

[13]Gefen D, Straub D W. The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: A study of e-commerce adoption[J]. Journal of the Association for Information Systems, 2000, 1: 1-8.

[14]Zhu K, Kraemer K L. E-commerce metrics for net-enhanced organizations: Assessing the value of e-commerce to firm performance in the manufacturing sector[J]. Information Systems Research. 2002, 13: 275-295.

[15]Berendt B, Günther O, Spiekermann S. Privacy in e-commerce: Stated preferences vs. actual behavior[J]. Communications of the ACM, 2005, 48: 101-106.

[16]李心丹. 行为金融理论: 研究体系及展望[J]. 金融研究, 2005, 1: 175-190. Li Xindan. Behavioral finance theory: Research systems and propects[J]. Journal of Finance, 2005, 1: 175-190. (in Chinese)

[17]Pennathur A K. “Clicks and bricks”: e-Risk Management for banks in the age of the Internet[J]. Journal of Banking & Finance, 2001, 25: 2103-2123.

[18]魏 鹏. 中国互联网金融的风险与监管研究[J]. 金融论坛, 2014, 7: 3-9, 16. Wei Peng. A study of the risks and regulation of Chinese Internet Finance[J]. Finance Forum, 2014, 7: 3-9, 16. (in Chinese)

[19]杨秋海. 互联网金融下的信用体系建设[J]. 征信, 2014, 6: 16-19. Yang Qiuhai. Credit system construction for Internet Finance[J]. Credit Reference, 2014, 6: 16-19. (in Chinese)

[20]谢 平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012, 12: 11-22. Xie Ping, Zou Chuanwei. Internet Financial models[J]. Journal of Financial Research, 2012, 12: 11-22. (in Chinese)

[21]杨善林, 周开乐. 大数据中的管理问题: 基于大数据的资源观[J]. 管理科学学报, 2015, 18(5): 1-8. Yang Shanlin, Zhou Kaile. Management issues in Big Data: The resource-based view of Big Data[J]. Journal of Management Sciences in China, 2015, 18(5): 1-8. (in Chinese)

[22]Rampell A.Why Online2Offline commerce is atrillion dollar opportunity[EB/OL]. http://techcrunch.com/2010/08/07/why-online2offline-commerce-is-a-trillion-dollar-opportunity/, 2010.

[23]Porter M E, Heppelmann J E. How smart, connected products are transforming competition[J]. Harvard Business Review, 2014, 92(11): 11-64.

[24]中国汽车工业协会. 中国汽车工业发展年度报告(2015)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015. China Association of Automobile Manufacturers. Annual report on the development of China automotive industry(2015)[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), (in Chinese)

[25]上海情报服务平台. 波音787梦想飞机全球造[EB/OL]. http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=4416, 2007. Shanghai Information Service Platform. Global manufacturing of Boeing 787 Dreamliner[EB/OL]. http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=4416, 2007. (in Chinese)

[26]Porter M E, James E H. How smart, connected products are transforming competition II[J]. Harvard Business Review, 2015, 93(10): 25-54.

[27]The Economist. The third industrial revolution[EB/OL]. http://www.economist.com/node/21553017, April 21st, 2012.

[28]Rifkin J. The third industrial revolution: How lateral power is transforming energy, the economy, and the world[M]. New York: St. Martin′s Press, 2011.

A resource view of the Internet

YANGShan-lin*,ZHOUKai-le*,ZHANGQiang,FANWen-juan,DINGShuai,YUBen-gong,FENGNan-ping,LIUYe-zheng*

Key Laboratory of Process Optimization and Intelligent Decision-making of Ministry of Education, School of Management, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China

The Internet is no longer just a technical system or an application platform, but rather a strategic man-made resource which is being widely integrated into the economic and social system. It is promoting major changes in the economic and social system. However, the development and application of Internet resources are bound to experience a long-term and tortuous process. Both the creation and application of Internet resources need a very high level of basic theory, strong technical innovation and business model innovation ability.This paper proposes and systematically expounds the resource view of the Internet. First, it analyzes the understanding of the Internet resource. Then, it focuses on the industrial development after the integration of Internet resources, including the development of service industry and manufacturing industry. Finally, it discusses the development of the Internet resource and related issues, including the development and management of the Internet resources,the reconstruction of industrial ecology system after the integration of Internet resources, related issues of the third industrial revolution based on the resource view of the Internet, as well as the economic security issues after the integration of Internet resources.

Internet; resource-based view; man-made resource; industrial development; research problems

2015-11-24;

2015-12-20.

国家自然科学基金创新研究群体资助项目(71521001); 国家自然科学基金资助重大项目(71490725); 国家自然科学基金重点资助项目(71131002).

杨善林(1948—), 男, 安徽怀宁人, 中国工程院院士, Email: yangsl@hfut.edu.cn. 刘业政(1965—), 男, 安徽和县人, 教授, Email: liuyezheng@hfut.edu.cn. 周开乐(1987—), 男, 江苏铜山人, 讲师, Email: zhoukaile@hfut.edu.cn

TP393

A

1007-9807(2016)01-0001-11