客运专线铁路引入枢纽(地区)模式探讨

钟 成 张家发

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

客运专线铁路引入枢纽(地区)模式探讨

钟 成 张家发

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

为应对我国客运专线铁路的再发展,文章结合工程经验和研究,从充分利用城市越来越有限的土地资源及既有铁路资源的角度,对城际铁路引入城市、既有枢纽(地区)的方式和车站布置形式进行了初步探讨和总结,针对我国铁路枢纽已建客运设施存在的不足,提出了枢纽客运系统总规模、客运站数量、客运专线车站规模合理确定的原则。通过对建成的枢纽客运站的分析,对客运站特殊的选址模式进行了探讨,总结提出了置换设高速站模式、站段远离模式、客运车场分散模式、客运站主辅分离模式4种模式,供同行借鉴、参考,以利拓展规划设计思路。

铁路; 引入; 城市; 探讨

我国客运专线铁路的建设规模,已位居世界第一。目前,我国铁路在开展新一轮铁路中长期规划,在相当长的时期内,我国铁路,特别是客运专线铁路将持续建设,这就给铁路枢纽,特别是大型铁路枢纽提出了新的布网布点要求。同时,随着铁路建设投融资模式的改革,经济发达省份也必将超前先行一步,规划建设大量的大中城市间、城市群间的城际铁路。因此,既有铁路枢纽的快速客运系统如何进一步做强和挖潜,本文拟对此作初步的探讨。

1 我国铁路枢纽客运系统将面临的问题

1.1 我国铁路枢纽已建客运站存在的不足

(1)客运站相距城市过远,旅客乘车不便

主要由于城市规划的原因,客运站相距城市过远,如广州南、西安北、贵阳北、昆明南等快速客运站,距离城市中心多在10 km以上。这无疑限制了客运专线功能的充分发挥。

(2)站区空间利用率不高

已建的客运站布置基本上属于地面平摊,站址的空间(特别是车站上方净空)利用率不高。

(3)点线能力、车站综合能力不协调

车站规模、动车段(所)的整备存车能力不足,与衔接线路通过能力不匹配,造成高峰时段接发车密度低,线路通过能力虚糜,过早“饱和”,面临改扩建或再选址。

(4)城际、高铁特点不突出,相互挤占各自建设空间

城际铁路机械套用高铁模式,过度强调互联互通,相互挤占各自建设空间。

1.2 枢纽客运规划布局面临的问题

如今,我国绝大多数铁路枢纽均覆盖了客运专线铁路及快速铁路,空白枢纽已不多。众多铁路枢纽在新的路网规划下,又将面临新的客运专线引入,给枢纽客运站规划布局提出了新的、更高的要求,以下问题将凸显:

(1)枢纽客运线网面临补强、完善

不论是路网规划(主要是指对枢纽衔接的线路和行车方向数预测不足),还是城市规划,均面临前期规划建设的前瞻性不足问题,需要在更宏观、前瞻、科学合理的视角下,进行补强和完善。

(2)新的客运专线引入时新建客站选址问题将突出

前期建设的客运站已经占据较优越的区位,规模已基本一次到位,无改扩建条件。对于新的引入线,枢纽将不得不设置新的客运站和配套运营设施,选址问题突出,考量决策者智慧和魄力。

(3)部分相关引入线性质改变

随着货运增长缓慢的长期化,很多设计速度200 km/h及以上的客货共线快速铁路,或将改变为客运专线,其行车量和行车密度的增加,也将给建成客运系统提出补强需求。

(4)服务城市间的城际铁路将大量涌现

城际铁路网规划往往由所在省市进行,一般仅有兼顾部分干线功能的城际铁路纳入了铁路枢纽总图规划。因此,其规划的线位、站点将面临新的干线客运专线的征用、挤占,需要处理好资源共享、综合平衡问题。

(5)能力协调问题突出

客运专线的能力主要由线路通过能力、车站接发车能力和动车段(所)整备存车、检修能力决定,三者能力匹配才具有最大化的效率和效益。这个问题目前就已经凸显出来,新规划下需要再系统解决。

综上,众多铁路枢纽将面临新的客运系统规划建设,并需要克服前期建设存在的不足。

2 枢纽客运系统的规划

枢纽客运系统规划主要解决客运站总规模、客运站数量及分工、客运站及段所规划选址三大核心问题。由于规划只能建立在一定的既有设施的基础上循序渐进进行,因此后期规划补短板、填空白不可避免,这往往是枢纽规划的常态。

2.1 合理确定枢纽客运总规模

客运专线最大通过能力就是线路最小追踪时分所允许的通过能力,也叫高峰小时通过能力。高峰小时持续的时间越长,则线路输送能力越大。

2.1.1 客运专线车站规模的合理确定

客运专线车站的规模由高峰小时列车开行方案确定,是车站规模的核心指标。

(1)接发车高峰确定车站规模

客运专线具有明显的高峰期和平峰期,车站规模应由高峰期的需要通过能力决定。从点线能力协调看,车站到发线数量应保证高峰小时内车站发车(接车)间隔与线路设计追踪时分相协调,其能力方可最大化,与全日行车量无关,即:

M=2t占/I追

(1)

式中:t占——始发(终到)列车平均占用到发线时分,取20.5 min;

I追——线路设计最小追踪时分(min)。

对某一条客运专线而言,在I追、t占确定的情况下,其需要的车站最大规模也就确定。M过大则到发能力虚糜,投资浪费,M过小则不能满足发车间隔需要,区间能力虚糜浪费,都没有意义。在实际设计中,由于客运站咽喉较长,列车发车、接车间隔很难与I追相一致,发车间隔一般为5 min,接车间隔为4 min。如此,一个衔接两个行车方向的通过式客运车场不含正线时到发线最多不宜超过8条。

(2)立折列车对客运站规模的影响

实际运营中,为发挥动车组的使用效率,大量动车组到达终到站后,一般需延续交路套跑,日运行 2 000 km后才会回段整备,因此需要在到发线上立即折返,占用时间较长,必然会对到发线的规模产生影响。

其是否需要另行增加到发线规模,需要分析确定。主要因素为:

①立即折返作业是否位于高峰小时内。

②立即折返的作业方式。

一般而言,立折作业不会发生在发车早高峰期,但可能与车站接车早高峰相重叠,如高峰小时一般在早上7:00~9:00,若列车单程运行时间在2 h内(城际铁路较普遍),其到达后立折必然位于高峰小时内。当车站设置有站后立交折返线(或可利用进出段线)时,其可视为正常的始发终到列车,不产生影响;但当采用原位站前折返时,则会长时间占用接车线,从而影响后续接车,因此需增设到发线并相对固定立折径路。这时车站规模应进行检算,增设到发线⊿M:

⊿M= (t折占-t到占)/I到

(2)

可见,高峰小时内立折会增大车站规模,应尽量减少安排立折车次或增设站后立交折返线,进行工程比较。

上述分析是静态的,尚需进行计算机仿真检算。

2.1.2 枢纽客运系统总规模的合理确定

对枢纽而言,引入线的增加是规划调整的最重大因素。对于衔接N条客运专线的枢纽,其客运站需要的到发线总规模应由其各衔接的线路对应的规划最小追踪间隔汇总确定。若引入线增加,既有客运站数量和规模不足,则只能另行新建或补强。

诚然,在实际运营中,由于开行列车等级多,其占用到发线时分各不相同,同时占用时分为与车站客运组织水平密切相关的动态时分(运营越长组织水平越高,占用到发线时分越短),且不同线路的列车全日行车量相差较大,由纯高峰运行确定的到发线数量有可能偏大,造成虚糜,故需要结合合理的开行方式进行削峰、核减,换句话说,允许线路通过能力大于接发车能力,以小的投入获取大的效益。

2.2 客运站数量合理确定的原则

枢纽客运站数量的确定就是将需要的总规模合理分配到一个或数个客运站。客运站数量及分布,与城市规模、社会出行量、衔接线路走向及数量、自然条件和城市形态、城市总体规划密切相关。下列情况下枢纽宜考虑设置多个客运站:

(1)单个客运站(包括共站分场的客运站)规模超大或合理的最大规模仍不满足需要时。

单个客运站一般衔接行车方向数不宜超过6~8个,客运车场不宜超过3~4个(具有约30~40条到发线,高峰小时可发车90~120列),过大则客流过度集中,城市的交通压力急剧增大,引入线对城市的分割加剧。

因此,即使客观建设条件具备,也不宜再设置超大规模的客运站。

(2)枢纽衔接线路较多、各方向宏观走向差异较大,单一客运站站址难以兼顾时。

客运站应能使列车以较短的径路去往行车方向。若各方向线路宏观走向差异较大,引起其他线路较严重迂回、绕行时,则应考虑设置多个客运站。

(3)枢纽所在城市受地理限制呈分割、组团布局,单一客运站站址难以兼顾时。

(4)枢纽位于相互邻近的城市群所在地,宜在各城市分别设置客运站,在核心城市设置主要客运站。

(5)城市既有城区与规划、新建城区方位难以兼顾者等。

随着我国城市化进程的加快及户籍制度的改革,超大、特大城市大量涌现,居民分布广,旅客出行方向多,客车交路长、始发终到与跨线并存,因此在客运站数量确定上,一般宜设置3个及以上始发终到客运站,以及若干覆盖重点居民区、机场、港口等的停站通过的辅助(立折)客运站,形成主辅结合的布局,以增加覆盖范围。

2.3 客运站的分工方式

客运站的分工,一般有集中式、方位别式和混合式3种分工。集中式属于枢纽(地区)内仅有一个客运站的情况,无需赘言。

2.3.1 方位别式分工及优劣

即:车站主要办理线路最顺直、径路最短方向的始发终到及通过作业,各客站间旅客换乘通过城市轨道交通、公交等方式解决。这种作业分工在国外较为普遍,各铁路公司负责一条或几条高速铁路,相对独立运营。

方位别式分工客站客车按照最短径路的原则分配,相对独立,跨线联络线少。但居民不可能方位别居住、分布,其缺点是居民出行成本高,无法就近出行,对城市交通不利。属于“限制型”运输模式。

2.3.2 混合式分工及优劣

即:以方位别式分工为主,兼顾开行部分其他多方向列车。其核心是实现“多点发车”。

站在旅客的角度看,混合式分工显然更便捷,客车开行主次兼顾,通过发车频次和对数来调剂主要去向、次要去向,旅客不必刻意选站出行,部分克服了方位别式分工的不便。其主要缺点是各客运站间、各干线间需修建联络线(直径线)、大量的立体疏解的跨线联络线,土地占用多,工程造价高。

实际运营表明,由于城市巨大、旅客出行方向多、换乘需求大的基本国情,混合式分工更合理,运输质量更高,可为城市不同区域旅客提供某一出行方向的短距乘车服务,减少旅客的时间成本和城市交通负担。因此,有条件时均采用混合式分工,实现“广覆盖多点发车”功能,应予推广。

2.4 枢纽内客运站的选址模式

客运站的选址是枢纽客运系统规划的核心,影响因素众多,其实质就是功能性选址与规划、地形、地质、环保选址有机结合的综合选址,不同的枢纽各种因素的权重不同,不可能有一种普适模式相互复制。本文主要对既有枢纽再新建客运站的选址提出特殊性的探索模式。

2.4.1 因地制宜,分析客运专线共性和差别

客运专线是高速铁路和城际铁路的统称,但两者又有明显区别,体现在站址选择上也有不同,故在规划选址的层面,应高度重视以下问题:

(1)弄清城际铁路与高速铁路的区别

城际铁路与高速铁路的共同点,一是均存在高峰小时,二是均采用动车组运行,动车组的运用特点是早出晚归,每日运行一定的公里数再回库检修整备。

差异点为:城际铁路专门服务于相邻城市间或城市群,旅客列车设计速度200 km/h及以下;服务于中短途客流;运输组织以高密度、小编组、公交化为主;交路较短,以一日往返为主,单程旅行时间一般不超过3 h,是干线高速铁路的补充、延伸和提高。

因此,城际铁路可以独立成网,换言之,除非赋予其路网功能,并不必须与干线客运专线联网。

(2)合理选择客运站站型

铁路客运站站型主要有通过式、尽头式两种。通过式站型适用于多方向、正线贯通的情形,尽头式则具有站坪短、规模适中(发车高峰一般不可能与到达高峰重叠,到发线易于活用,同等行车量的车站规模可适当缩小)、易于选址的特点,具有站坪短促、用地少而紧凑、可三面邻靠城市的独特优点,适应地形强,特别利于深入城市的核心区,这恰恰是城际铁路所需要的。对于位于线路始终端、行车方向较少、以连接城市间的始发终到为主,远期又无延伸需要的的客运站,在引入线顺直的情况下,特别是城际铁路上不妨推广运用。国外铁路枢纽则运用较普遍。

2.4.2 客运站特殊的选址模式探讨

由于城市规划发展明显快于铁路建设,新建客运专线越来越难以引入城市,拆迁代价越来越大,传统的选址方式必然造成站址越选越远,城市配套投入越大,居民乘车越显不便。故本文在此对需要设置新客运站的既有枢纽,提出如下选址模式,以利克服站址过远的弊端。

(1)模式1:置换设高速站模式

即:利用站址条件较好的既有客运站(包括高普速共站的普速客运场)、货运站改造为高速客运站,另选新址还建普速客运站。

大型枢纽都设置有普速客运站,具有较优越的地理位置和较为完善的配套设施,且周边多为铁路建筑,拆迁代价相对较小。同理,位置优越的货运站也可能具备建设客运站条件。这种模式在枢纽改造中均有运用。

宏观看,普速客运虽不可能消失,但占比呈下降趋势,大部将为快速客运所替代。置换模式属于客运站功能调整,局部利益服从整体利益,也属合理。如南宁枢纽的南宁客运站,位于城市中心,具有7台13线的规模,贵南客专引入中考虑置换为快速客运站,在枢纽普速环线西南侧的五象还建普速客运站,调整后既消除了客运主轴线高普速共线,也使枢纽快速客运总规模达到20台37线,满足了贵南客运专线引入后枢纽客运需求,并在五象预留进一步发展条件,虽普速旅客乘车距离变长,但更大比例的快速旅客得以改善。置换设站模式最大的问题是既有引入线技术标准不高,动车组局部限速运行。

(2)模式2:站段远离模式

始发客运站建设是用地大户,往往达数千亩,其中配套的动车段(所)又往往占70%左右。常规的车站选址侧重于站段一体(一般相距10 km内,绝大部分在5 km内)选址。这种模式有动车组空车走行短、设备集中、管理便利等当然优点,但对规划的要求最严酷,优良的站址附近很难找到数平方千米的设段空间,往往反过来车站将就段址来进行选址。这实际上是转嫁了走行代价,用旅客的不便代替动车空走行。

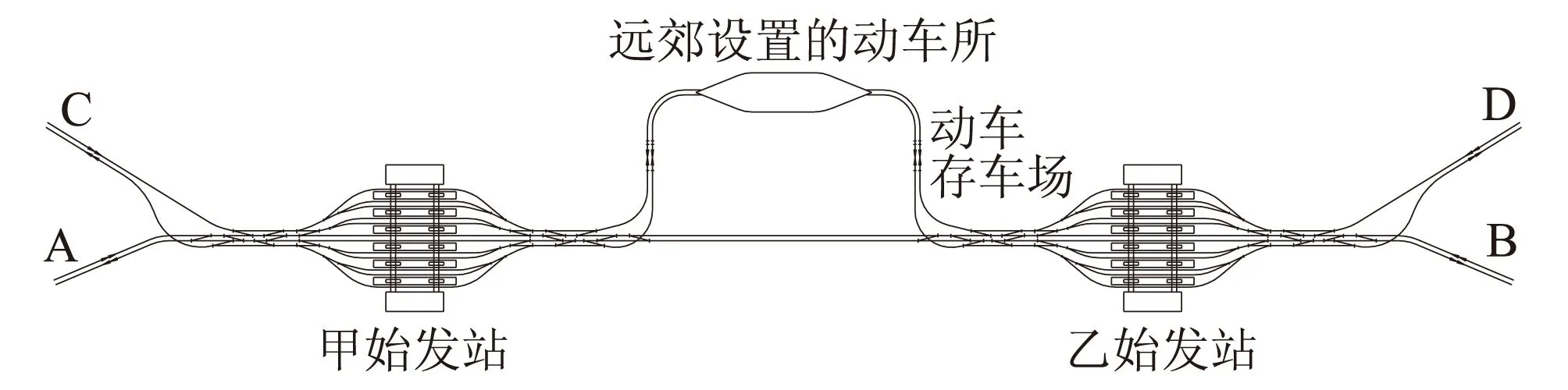

因此,为避免站段一体选址过远的弊端,可研究站段远离模式,即:客运车场、动车段(所)不拘泥于一体设置,结合城市规划、地形条件,因地制宜采用客运车场进城(邻城),远郊布设动车段(所)的模式,如图1所示。

图1 站段远离模式布置示意图

(3)模式3:客运车场分散模式

对模式2进行推而广之。对于超大、特大城市,为避免新建客运站规模过大造成选址远离城市的弊端,客运站亦可以采用“化整为零”、分散设置客运车场的模式,如图2所示。

这种模式部分克服了站址远离城市的缺点,可使部分始发终到、立折列车在城市内进行,实际上是多点发车理念的运用。由于不可能设置专用的动车走行线,动车出入段需要利用正线进行,对于早高峰,动车组需要提前出段。比较适用于城际铁路引入城市的情况。

(4)模式4:客运站主辅分离模式

对于跨线长交路客车占比高、换乘要求大的客运站,可以采用主站稍远、辅站(始发终到及立折)入城的“主辅分离”设站模式,即:城市外围适当位置设置主客运站站,为兼顾中心城区及城市其他组团居民出行需要,条件允许时,可进一步延伸邻近设置始发兼立折城际站,增大辐射范围,如图3所示。

图3 外围始发站延伸至城市中心布置示意图

这种模式在客运专线深入机场、港口时运用较多。

2.5 客运站的设置模式

为利于客运专线引入城市,最大程度利用城市及既有线建筑空间,客运站的布置形式应灵活多样,因地制宜采用高架、地下设站模式。

(1)高架模式

为使客运专线引入既有站区,受场地限制,可交叉、高架于既有车场上方。如图4为既有共站分场客运站,第三方向引入后高架于咽喉区的布置示意图,构成立体交叉的三场共站分场六方向客运站。这种布置的最大难点是既有站施工干扰问题。

图4 直通-停站下线模式布置示意图

(2)地下设站模式

同样,引入线引入城市后,可考虑在地下设置客运站,有条件时可建成城市综合体。这种方式主要是车站体量受地下结构空间允许极限、超大断面隧道技术限制,引入线、车站规模难以做大且投资巨大,可作为非高峰时段延伸的辅助立折站。在客运专线引进航空港时运用较多,如图5所示。

图5 深埋隧道车站布置示意图

3 客运站规划的其他问题

3.1 引入线的设置问题

客运专线引入枢纽方式宏观讲主要为独立引入(包括并行引入、分线引入)和并线引入方式两种。在我国均有运用,其决定因素是高速客运站站址。

(1)并行引入方式

高速铁路引入枢纽贯彻“共廊走行”理念,沿既有线走廊在枢纽内高架或同一平面并行引入客运站。这种引入方式适用于引入既有大型、特大型客运站。

(2)并线引入方式

高速铁路利用枢纽某个前方站立体疏解引入车站后,与既有线融合,再利用既有线(改造为客运专线或限制货车运行时段)引入枢纽既有客运站。

这种方式高速客车运行易受既有线技术标准和通过能力限制。由于高速铁路其性质属于客运专线,不应与普速客货列车共线运行,当必须引入既有客运站、受工程条件限制必须与普速线路共线时,也必须满足通过能力、调度管理、列控系统布设需要,错开时段安排货车运营(如夜间),故仅适用于高速客车行车量不大、最终易于实现客货分线的枢纽和地区。

(3)分线(独立)引入方式

枢纽内结合城市规划新建高速站,高速线离开既有线直接引入高速站。适用于枢纽客运需求巨大、城市发展潜力巨大的城市。我国省会、中心城市大都采用这种模式。

在具体的工程规划设计中,往往需要综合运用上述三种引入方式。如为实现枢纽内多个客运站“多点发车”功能,对于新建客运站,采用分线引入方式,对于既有站,往往需要综合运用并行、并线引入方式。

3.2 动车段所能力匹配问题

要保证客运站高峰小时的发车频率,很显然,动车走行线出入段所的通过能力、整备存车能力必须与之匹配。我国客运专线难以再提高行车密度的主要问题就在于动车整备存车能力和车底数量不足,难以保证高峰小时发车数量需要。规划设计应做到客运站发车数与动车段所的存车数一一对应,如某客站在7:0~9:0高峰期需要发车60列,由于此时间段不会有其他客车到达套跑,则需要车底60列及相应存车线数量和整备能力。

4 结束语

枢纽客运系统规划是一个系统问题,本文结合工程经验和研究,仅从充分利用城市越来越有限的土地资源及既有铁路资源的角度出发,对城际铁路引入城市、既有枢纽(地区)的方式和车站布置形式进行初步探讨和总结,针对我国铁路枢纽已建客运设施存在的不足,提出了枢纽客运系统总规模、客运站数量、客运专线车站规模合理确定的原则。通过对建成的枢纽客运站的分析,对客运站特殊的选址模式进行了探讨,总结提出了4种模式,即:置换设高速站模式、站段远离模式、客运车场分散模式、客运站主辅分离模式等。也对客运专线引入枢纽的方式及客运站与动车段所能力匹配问题进行了初步的分析。我国客运专线建设已经取得巨大成就,在客运专线规划建设方兴未艾之际,规划设计工作必须有所超前、有所突破和创新。本文所分析、总结、归纳的诸多模式和思路不一定具有普适性,均有适用的前提条件,需结合具体情况考虑,在规划设计中可参考借鉴。

[1] GB 50091-2006 铁路车站及枢纽设计规范[S]. GB 50091-2006 Code for Design of Railway Station and Terminal [S].

[2] TB 10621-2014 高速铁路设计规范[S]. TB 10621-2014 Code for Design of High Speed Railway [S].

[3] TB 10623-2014 城际铁路设计规范[S]. TB 10623-2014 Code for Design of Intercity Railway [S].

[4] 杨健.铁路站场及枢纽设计理念和方法探讨[J].铁道工程学报,2010,54(6):102-107. YANG Jian. Discussion on Design Concept and Method for Railway Station Yard and Terminal [J]. Journal of Railway Engineering Society, 2010,54(6):102-107.

[5] 朱颖,许佑顶,林世金,等.高速铁路建造技术设计卷(上)[M].北京:中国铁道出版社,2015. ZHU Ying ,XU Youding, LIN Shijin,et al. Design Volume of Construction Technology of High Speed Railway (Volume 1) [M]. Beijing:China Railway Publishing House,2015.

[6] 王铁中,张家发.城际铁路引入城市的方式探讨[J].高速铁路技术,2015,6(6):102-107. WANG Tiezhong,ZHANG Jiafa. Discussion on Method of Intercity Railway Leading into City [J]. High Speed Railway Technology,2015,6(6):102-107.

Discussion on Modes of Leading Passenger Dedicated Railway into Hub (Area)

ZHONG Cheng ZHANG Jiafa

(China Railway Eryuan Engineering Group Co.Ltd. Chengdu 610031, China)

In order to promote the redevelopment of passenger dedicated railway, the initial discussions and summarizations are carried out on the method and station layout of intercity railway leading into city and the existing hub (area) from the angle of making fully use of the limited land resources and the existing railway resources in accordance with the engineering experience and research. On the basis of the existing insufficiency of facilities of railway hub, reasonable confirmation of total scale of passenger hub system, principle of confirmation of passenger station quantity and reasonable confirmation of the scale of passenger dedicated railway station are put forward. Discussions are undertaken on the special selection mode of the location of the passenger station through analyses and conclusions on the built passenger hub station, and 5 modes are raised, namely, mode of normal speed station transformed to high speed station, mode of yard and depot separated far, mode of passenger yard dispersion, mode of passenger station main-supplement separation, mode of direct passing-stopping underground. Finally, setting method of leading line of passenger hub station and capability matching issue of rolling stock depot and passenger station are analyzed for references in order to expand the planning and design thought.

railway; lead into; city; discussion

2016-04-01

钟成(1966-),男,高级工程师。

1674—8247(2016)03—0023—06

U291.7

A