馆藏大石铲选介

沈文杰

大石铲是岭南地区新石器时代晚期极具地方特色的文化遗产,起源于有肩石斧,是骆越先民为适应原始农业发展的需要而发明制作的一种生产工具,因其造型奇特,制作精美,有别于其他地区新石器时代出土的石器,又因其集中分布于广西南部地区,故学界惯称之“桂南大石铲”。本文以馆藏大石铲为例,介绍广西独特的大石铲文化。

一、大石铲的分布与年代

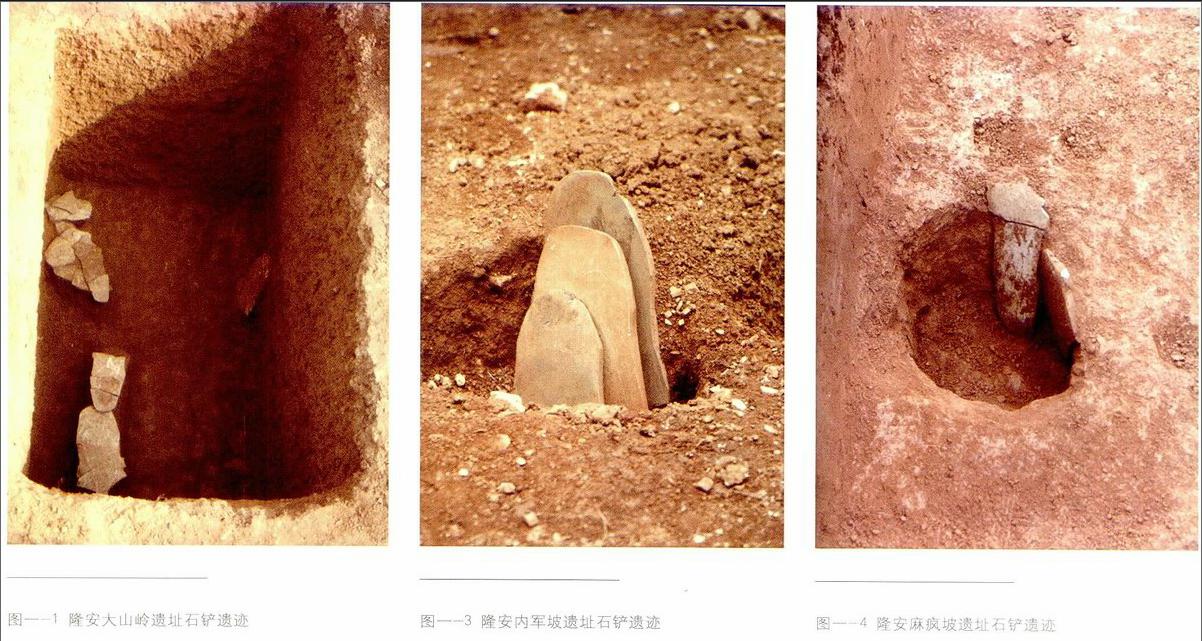

大石铲遗存是20世纪50年代初以来,随着考古调查的逐步开展和发掘工作的不断深入而相继发现的。馆藏大石铲多数在广西南部地区遗址发现、挖掘,其中属国家一级文物的石铲有6件,二级文物的石铲有32件。在崇左、扶绥、隆安,以及武鸣、邕宁的左右江交汇的三角区域3000多平方公里的范围内,石铲遗存分布密集,仅扶绥、隆安、武鸣、邕宁一带就发现有40多处,各遗址中出土了数量众多的石铲。此类遗址主要分布在离江河湖泊较近的低矮平缓的坡岭上,周围间有开阔的平地,有的周边还有石灰岩山峰。大石铲遗址的文化层比较单一,内涵比较单纯,出土遗物以石铲为主,极少地点发现有其它遗物与之共存。如在隆安大龙潭遗址,出土石铲有231件,其它石器只有通体磨光的石凿和菱形器各l件,泥质陶罐l件。(广西壮族自治区文物工作队:《广西隆安大龙潭新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1982年第1期)值得一提的是,发掘遗址中石铲多以一定的组合形式放置,在隆安乔建镇的大龙潭、秃斗岭大山岭麻风坡、雷美岭等遗址中,石铲以直立、斜立、侧放、平放等形式放置,而以刃部朝上或柄部朝上的直立或斜立排列组合形式为主,还有的用石铲同成一定形状,如圆形、凹字形等。(谢日万:《隆安石铲遗址》,《中国考古学年鉴》1993年)(图一)除中心区域外,其它地区也有零星发现,涉及广西36个县市,共100多处。其范围东至玉林、北流、容县、贺州,南至合浦、钦州、宁明、龙州,西至德保、靖西、凌云,北至河池、柳州等地区。此外,在与广西毗邻的广东、海南以至越南北部地区,也发现有石铲遗存。出土石铲地点涵盖了桂西、桂中、桂南、桂东地区和粤西地区,并跨越海峡到达海南岛。从地理空间位置可以看出,人石铲遗仔的分布范围主要在红水河、黔江、西江以南地区。而从出土的数量来看,其中心地区是出土石铲数量最多、类型最丰富的地区,其余地方发现的数量较少,日.形制较单一。

大石铲出现于新石器时代晚期,它与早期的有肩石器密切相关。广西有肩石器的起源地以南部地区的贝丘遗址为代表,可溯到七八千年前,为新石器时代早期,典型遗址有顶蛳山遗址第二、三期、南宁豹子头遗址、秋江遗址等,该类遗存主要分布在左、右江,邕江及其支流附近地区。从出土石器的原料、时间、分布区域等方面考察,可以看出大石铲的原型当来自于本地的新石器时代贝丘遗址中的有肩石器,特别是南宁地区邑江流域一带新石器时代早期遗址,这也与目前石铲的中心分布区域相吻合。(李珍:《贝丘、大石铲、岩洞葬——南宁及其附近地区史前文化的发展与演变》,《中国国家博物馆馆馆刊》,2011年第7期)经对隆安大龙潭遗址出土的木炭标本和武鸣岜旺岩洞葬出土的人骨标本进行碳十四测年得知,大石铲遗址的年代大约距今5000-4000年,属新石器时代晚期。有学者从合浦四方岭文昌塔和贵港桐油岭汉墓中出土石铲(图二),认为大石铲的下限可能到达西汉。(蒋廷瑜、彭书琳:《桂南大石铲研究》,《南方文物》,1992年第1期)亦有学者认为西汉墓葬发现有大石铲,目前尚属孤例,可能是墓主生前所收藏、死后用于随葬的的物品。(何安益:《论桂南大石铲的年代与功能》,《广西民族研究》,2007年第3期)

二、大石铲的分类与特征

大石铲是在前期的有肩石斧的基础上,为适应本地区原始农业发展的需要而制作的一种新型的农业生产工具。其使用方法与秦汉时期流行使用的铁锸,以及近现代广西南部地区乡村中流行使用的木柄铁铲相类似,就可以用来翻土、理埂、挖沟或平整土地。(覃义生、覃彩銮:《大石铲遗存的发现及其有关问题的探讨》,《岭南考古研究》,2001年第4期)大石铲的大量出现,表明当时桂西南地区的农业经济的发展及耕作技术的进步。馆藏大石铲原料主要以砂质页岩、板岩、石灰岩为为主,个别为玉质。这些岩石广泛分布于广西南部及西南地区的河谷之中或丘岭上。当时先民们制作石铲大致经过选择石料、打坯、切割成型、磨光等工序。器体大多对称规整,棱角分明,弧线柔和,通体磨光,制作精致。但在个体大小、厚薄、轻重、硬度等方面存在较大差异,小者仅长数厘米,重数两,大者长达70余厘米,重几十斤。

广西壮族自治区文物工作队在1979年发掘隆安县大龙潭遗址之后,在《广西隆安大龙潭新石器时代遗址发掘简报》中,将在大龙潭遗址采集的231件大石铲,划分为四型十式。(广西壮族自治区文物工作队:《广西隆安大龙潭新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1982年第1期)

I型为直腰形,即铲身两条侧边呈直线,分为四式,由侧边直线走向不同来区分,l式两边平行,如馆藏直边小石铲,长15、刃宽10.2厘米,重420克,有柄,双肩,两腰直线不平行,从肩部往下至刃部逐渐扩展如扇形,弧刃;2式两条侧边由下向上扩张,如馆藏直腰形双斜肩石铲,长23.5、刃宽11.5厘米,重705克,页岩石磨制而成,短柄,双斜肩,直腰,弧刃;3式两条侧边由上向下扩张,如馆藏短柄平肩直边小石铲,长14.3、肩宽11.8、柄长4.3厘米,重580克,页岩磨制,短柄,双肩平出,直腰,弧刃;4式肩部为重肩,如馆藏直腰形双重肩石铲,长23.2、刃宽9.6厘米,重438克,有柄,双肩,两腰直线不平行,从肩部往下至刃部逐渐扩展,弧刃(图三)。

Ⅱ型为束腰形,即铲身两边侧边自肩以下内收,至中腰又外展,呈弧状收缩为圆弧刃。分为两式,1式双肩平直,如馆藏束腰形双肩石铲,长35.6、宽21.6厘米,重2395克,页岩磨制,器身平直,方柄,双肩平出而微上翘,束腰弧刃;2式双肩倾斜,如馆藏短柄斜肩束腰小石铲,肩宽11、腰宽9.1、高18.8厘米,重50克,粗沙岩磨制,器身平直,短柄。双肩平出,肩下逐渐向内作弧形收缩,弧刃(图四)。

Ⅲ型为短袖形,即石铲双肩凸出,形似衣袖,袖口平整。如馆藏双肩平袖大石铲,长53.8、肩宽34厘米,重6860克,页岩磨制,器身平直,束腰,斜肩,弧刃(图五)。

Ⅳ型为锯袖形,即石铲双肩袖口呈锯齿状。分为三式,1式为短袖平直肩,如馆藏束腰形双肩大石铲,长40.8、肩宽22.8厘米,重3960克,表面粗糙,短方柄,束腰,双面刃,呈弧形.2式为斜弧肩,如馆藏短袖弧肩大石铲,长32.5、宽12.8厘米,重900克,器身平直,短方柄,窄双肩平出,束腰,弧刃;3式为重肩,如馆藏重肩式短袖形大石铲,长35.5、宽9.8厘米,重1460克,器身平直,短方柄,双肩微上翘,束腰,弧刃(图六)。

这四种不同类型的石铲,具有明显的继承和发展的关系。I型分布最广,出现年代较早,与本地新石器时代较早期出现的有肩石器相差不大,I型中还出现未完全磨光的石铲,可能是加工技术未成熟的表现。Ⅱ型石铲较之I型分布有所不同,东部虽然也到广东兴宁,但为数甚少,海南仅见一件。(蒋廷瑜、彭书琳:《桂南大石铲研究》,《南方文物》,1992年第1期)出现束腰状,从技术角度看,基本脱离了早期石器加工技术,表明当时先民们已经熟练掌握了切割技术,石铲的腰部呈规范的弧线,通体磨光或抛光,其加工技术开始趋向复杂。Ⅲ型、Ⅳ型石铲已经与有肩石器存在较大的差别,如柄部和刃部蜕化,肩部出现复杂化,刃部平整且没有使用痕迹,以形体硕大为主,制作工艺达到顶峰。此时期的大石铲当完全脱离实用工具的功能,被赋予新的功能。这两种类型的石铲分布面最窄,集中在左、右江交汇的三角区域。这种分布趋势表明,石铲的产地以左、右江汇合处为中心,说明生活在这里的原始居民有着一种特殊的文化传统。

石铲经历了从初级到高级、从简单到复杂、从简朴到精致美观的发展演化过程,以桂南为中心向四周扩散,大石铲形制的发展与演变,先民们在长期的劳动实践中,为了适应原始农业耕作的需要,为了提高其劳动效率而不断进行改造的结果。

三、石铲的功能与族属

大石铲出现的初期,还是以实用的农业生产工具为主,它是为适应本地区农业生产的需要而出现的一种新型工具,它的大量出现,表明桂南地区农业的发展及耕作技术的进步。桂南和中原诸地一样,在新石器时代早期,农业已经出现,这从南宁地区诸贝丘遗址出土的各种石斧、石磨盘及蚌刀等工具可资为证。(中国社会科学院考古研究所广西工作队等:《广西南宁市豹子头贝丘遗址的发掘》,《考古》2003年第10期)从有肩石斧演变而来的石铲I型,还属于石铲的发展的初期,短柄、直腰,形体较小,刃部有挖掘痕迹,应主要用于农业生产。Ⅱ型石铲出现束腰,加工技术明显提高,更有利于木柄接合,增加捆绑的牢固性,此时,大石铲的功能还没完全脱离衣业生产工具。

Ⅲ、IV型与I、Ⅱ型之间可能存在时间过渡和技术突变,根据大龙潭遗址第3层地层及灰坑中I、Ⅱ型与Ⅲ、Ⅳ型不共存可知。(卜工:《考古学文化传播的路径与内容——以大石铲、牙璋、彩陶为例兼谈中国文明的礼制制度》,《中国文物报》2004年9月10日)此类石铲出现特殊的形质(图七),其制作工艺往往要比I、Ⅱ型石铲更为精致,在其刃缘上很少见有使用过的痕迹,由此看来,它们可能不是实用的生产工具。同时,这些石铲出土时,多柄部朝下,刃部朝天,数件并立,或围成圆圈,中间有烧火时遗留的灰烬和红烧土。特别是在武鸣县两江乡三联村伏邦屯后弄山岩洞中发现石铲作为一种随葬品出现。(广西壮族自治区文物工作队:《广西武鸣县岜旺、弄山岩洞葬发掘报告》,《广西考古文集》第二辑,科学出版社,2006年)由此可看出,石铲已从最初实用的生产工具系列中分化出来,完成了从实用器到祭祀品的转化。随着时代的发展、社会的进步、经济生活条件的改善,人们的生产生活方式、思想观念及宗教信仰等也在发生变化,一些与人们的生产和生活关系密切的重要器具的功用也相应地发生变化,如我国岭南及西南地区历史上铜鼓的功用的发展演变,由最初的炊器发展为礼乐器,进而发展成为显示社会地位和权力的重器。大石铲的功能演变亦是如此,被赋予了更多神性,有的学者根据后期石铲器型的转变、出土时的放置排列等信息,认为大石铲被先民视为男性生殖器的象征物,(韦江:《试论桂南大石铲的功用》,《民族艺术》1995年12期)通过各种形式的祭祀活动,祈求生殖繁盛、部族兴旺和生产生活资料的丰收。

从大石铲遗存分布、类型、数量可以看出,桂西南地区到了新石器时代中晚期以后,原始农业较之前期有了较大发展,生产规模和耕种面积进一步扩大,其耕作区几乎遍及左、右江下游及邕江两岸及其附近的丘陵平地,农业生产逐步发展成为人们主要的生业方式,耕作方法也已有了较大改进,即由过去的渔猎、刀耕火种发展到了铲耕农业,这是耕作技术的一大进步。从大石铲遗址的器物组合、祭祀规模、墓葬等级等方面可以看出,桂南地区在新石器时代晚期已出现类似于龙山文化、良渚文化、石家河文化、石峡文化的社会复杂化现象,只是在文明化进程中又明显不同于其它地区。桂南地区出现的文明化进程,是社会发展的必然结果,是中华文明起源组成部分,它不同于其它地区,有自己的源头和发展历程,而又因地域特征不同,呈现自身独特的规律和特点。

石铲遗址以桂南左右江交汇处为中心地带,这个中心正是古代骆越族活动的区域。《旧唐书·地理志》中岜州宣化县(今广西南宁市)载:“驩水在县北,本牂牁河,即骆越水也,亦名温水,古骆越地也。”驩水即邕江上游,此地恰好是石铲遗址发现最多的地方,据此推断,生产和使用石铲的主体民族当属骆越先民。骆越族在东汉后称为乌浒、俚,魏晋至隋唐称之为僚,宋元以后称为壮、假、侬等,今日的壮族、布依族、傣族、侗族、黎族都是骆越人的后裔。而邕江上游及左右江流域以壮族居民居多,壮族先民正是石铲遗址的主人。(郑超雄:《广西壮族自治区博物馆专家论丛·郑超雄民族考古论文集》,《广西教育出版社》2012年11月)大石铲产生和发展标志着壮族地区原始农业的发展,并且开启了具有鲜明地方民族特色的壮族早期稻作文化的先河。