社会舆论与清末新政——论地方督抚的舆论引导力

吴康林

(安徽大学 历史系,合肥 230039)

社会舆论与清末新政

——论地方督抚的舆论引导力

吴康林

(安徽大学 历史系,合肥230039)

摘要:清季社会舆论的发展,影响和推动着近代历史发展的进程。文章认为,随着地方督抚舆论话语权的不断加强,他们不断引导着舆论潮流。庚子之役后,改革已然成为一股社会潮流,面对于此,地方督抚顺势而上,引导清廷变法维新,推动晚清政府作最后一次政治改革。

关键词:地方督抚;社会舆论;清末新政

清末的最后十年,是中国社会由传统向现代转型的一个关键时期。关于清末新政史的研究,近年来愈益受到国内外学者的重视,已然“成为晚清史研究中的‘显学’”[1]。清末新政的启动是多种因素合力推动的结果,诸如社会矛盾、阶级矛盾、外部压力、维护统治的需要、社会舆论等。以往大部分研究都集中于对前面几种因素产生的原因进行探讨,而很少谈及社会舆论因素 ,尤其是督抚群体在舆论与新政之间起到何种作用的问题。本文旨在探讨、研究社会舆论与清末新政启动的关系,进而阐明地方督抚群体的舆论导向与清末新政启动的内在逻辑关系。

晚清,由于地方督抚处于特殊地位,所以他们能够协调沟通清廷与地方的关系,起到上传下达的引导效果。“对上,即清廷的最高决策者,他们能表奏自己的观点、传达民意;对下,即清朝的普通百姓,他们能宣示朝廷的旨意、引导民众。”[2]随着地方督抚舆论话语权的不断加强,这种表现体现在对舆论的引导上。清末新政是晚清三次近代化变革中,规模最大、影响最深的一次,它的启动与晚清舆论有着直接的关系,而引导这一改革舆论的正是地方督抚群体。

一、地方督抚舆论话语权的加强

舆论话语权简称话语权,意思是指控制社会舆论的权力。近代西方媒体认为,谁掌握了话语权,谁就能控制舆论的走向,进而主导社会发展的进程。晚清以来,因为地方督抚权力的不断加强,以及注重对舆论的控制和引导,所以地方督抚的舆论话语权也不断得到加强。

第一是地方督抚权力的不断加强。督抚是地方长官,纵观整个清朝,地方督抚的权力是逐渐加强的。太平天国运动兴起后,清廷为彻底镇压农民起义,在军权和财权上给予地方督抚很大空间。这种“兵归将有”和“就地筹饷”的现象,逐渐使督抚的权力得到加强。

义和团运动兴起后,清廷盲目地向西方列强发布宣战上谕。东南督抚公然违抗谕旨,认为“朝政皆为拳党把持,文告恐有非两宫所出自者”[3]。因此他们从维护地方稳定和既得利益出发,纷纷与列强达成了东南互保协定。东南互保使协定地方督抚的权力达到一个高峰,这在一定程度上直接影响到新政的启动。

第二是地方督抚对舆论的控制和引导。晚清言论开禁后,社会舆论发展迅速,尤其是近代报刊已俨然成为舆论阵地。地方督抚逐渐意识到了报刊舆论的力量,因此,地方督抚不仅对民报进行监督和控制,而且还亲自创办官报。

当然,地方督抚也非常重视报刊转载自己的意见,“他们觉得自己的意见见诸于报端,一方面可以树立官方观点,引导大众舆论;另一方面可以引起清廷的关注,影响清廷决策。”[2]反过来,报刊也非常注重对地方督抚意见的转载,“它们认为,地方督抚的观点具有舆论风向标的作用。”[2]由此可见,地方督抚与报刊之间具有“双向互动”的关系,而在这“互动”中,地方督抚完成了舆论引导作用。

二、要求改革的舆论呼声高涨

1.国际舆论

庚子之役后,西方各国都在反省事件的原因和教训,比较一致的看法是:中国和西方各国相比差距实在是太大。要想防止此类事件的再次发生*据统计,在庚子之役中,仅1900年夏天,就有241名外国人和2万多名中国基督徒被义和团杀害。, 西方各国认为必须想方设法使中国顺应历史潮流,因此要求中国变革已成为共识,这是西方舆论的普遍观点。近邻日本明确提出,希望清廷早日改革。日本政界要人近卫笃磨指出,“贵国积弊之深,既非朝夕,则苟欲变法以策万全”[4]389。日本同盟会致函两江总督刘坤一称,“和议应速定,变法应速行。”[5]日本报纸认为,“筹善后之策,则目前议论纷纷,莫衷一是。然革新内治,实为要求之第一义。”[6]

影响西方舆论走向的中国海关英籍总税务司赫德,也比较关心清廷的改革事宜:“当然我的劝告是立即回来,认真着手变法”[7]151。他还撰写了《更新节略》一书,从政治、经济、军事、外交等各方面提出改革建议,强调清廷改革的必要性和迫切性。当时西方“合力令中国知以后,不残杀国内维新之士,又真心扶助各等维新之业。”[8]时人也认识到,“力行新政,尤各国所属望”[4]319。可见,在庚子之役后,西方舆论的共同态度是希望清廷抛弃顽固守旧的思想,实行变法维新。这正如远在海外的《纽约时报》所期望的:“随着和平条款的谈判,这可能会给闭关自守的清国人民,带来一场根本性的社会大变革。”[9]358

2.国内舆论

庚子之役后,人心思变。不管是身处底层的贫苦民众,还是清朝的官员和士绅,都发出了要求清廷变革的呼声。改革作为一股社会思潮应运而生,一场要求清廷改革的舆论呼声遍布整个晚清帝国。 一时间人人欲避顽固之名,改革再次成为流行语。

时论认为,庚子之役在客观上推动了改革的发展。“盖此次匪乱之功耳,其改革渐向正路,于兹可见一斑”[10],“有甲午之役而后中国新政始有萌芽,有庚子之变而后中国新政乃再翻复”[11]。《清议报》以保国、保种、保教立论,认为“维新乃有中国,维新乃有孔教,维新乃有黄种,若长此顽固不变,其不至国亡教裂种灭。”[12]

当时的有识之士也大声疾呼,“欲救中国残局,惟有变西法一策”。地方官员则认为要想和西方列强平等交往,变法维新是根本之策。“各国与中国交涉,多不按各国通例”[13]8527,“如能变法,则可渐望外人以通例待我矣!”[13]8491面对如此惨痛的教训,不光统治阶级看到改革的迫切性,普通民众也认识到这一点,“有拟东南士民与政府书,意行新政”[14]。可见庚子之役后,“维新之说,实吾四百兆人所共有之公心,亦即吾四百兆人所难缓之公事也。”[12]

三、地方督抚对改革舆论的引导

1.社会舆论对督抚引导改革的期望

社会舆论已认识到地方督抚引导改革的能力,认为地方督抚的建议可以上动天心,下孚众志,因此积极劝说地方督抚引导改革事业。舆论界的骄子、改革派的旗手梁启超认为,以地方督抚“之地位之声望,上之可以格君心以臂使百僚,下之可以造舆论以呼起全国”[15],因此,梁氏希望地方督抚积极引导改革大潮。《知新报》极力劝说地方督抚引导改革,“各督抚纵不能西北进兵以清君侧”,“宜及此日连奏朝廷力请变法,以定国是,务使举国朝野议论一变,不至指维新为乱法,目学堂为汉奸”[11],“窃愿东南督抚起而和之,将来中国治乱存亡系此一举,机不可失,责无旁贷,惟当事实亟图之”[11]。

《纽约时报》认为只有地方督抚才是改革的支持者、拥护者、引导者。“当社会改革露出端倪时,改革的拥护者并非那些无知的或不分是非的人,而是属于这样的人,即他们敢于独立思考,并能从商业的观点预测到大清国未来,除非融入世界其他民族的发展行列”[9]360。而“这样的人”就是该报经常要求美国政府“关注”的地方督抚群体。

面对西方列强的压力和国内舆论的要求,以及庚子之役带来的惨痛教训,清廷改革的意图也开始露出端倪。正如亨廷顿所云,“处于权威危机中的统治者往往会迅速地变成真诚的改革者,他对改革的真诚,来源于他对保住权力的真诚。”*亨廷顿《转变中的社会政治秩序》,黎明文化出版社(台北)出版,转引自萧功秦《中国的大转型:从发展政治学看中国变革》,新星出版社,2008:63.1901年1月29日,清廷发布上谕,要求地方督抚条陈改革建议。“各省督抚,各就现在情形,参酌中西政要”,“各举所知,各抒所见,通限两个月,条议以闻。”[16]两个月后清廷再次发布上谕,特意催促尚未上奏的地方督抚,“迅速条议具奏”[17]。可见清廷对改革并没有一定的主见,想要改革,但又不知从何下手,所以只能征求地方督抚的意见。

2.地方督抚引导改革舆论的具体表现

社会舆论和清廷对地方督抚的期望,以及地方督抚本身具有的改革意识,使督抚们感觉到了改革的紧迫性。于是地方督抚提出改革建议,主张清廷启动新政。时论纷纷发表地方督抚奏请改革的建议,以彰显地方督抚对改革舆论的引导。

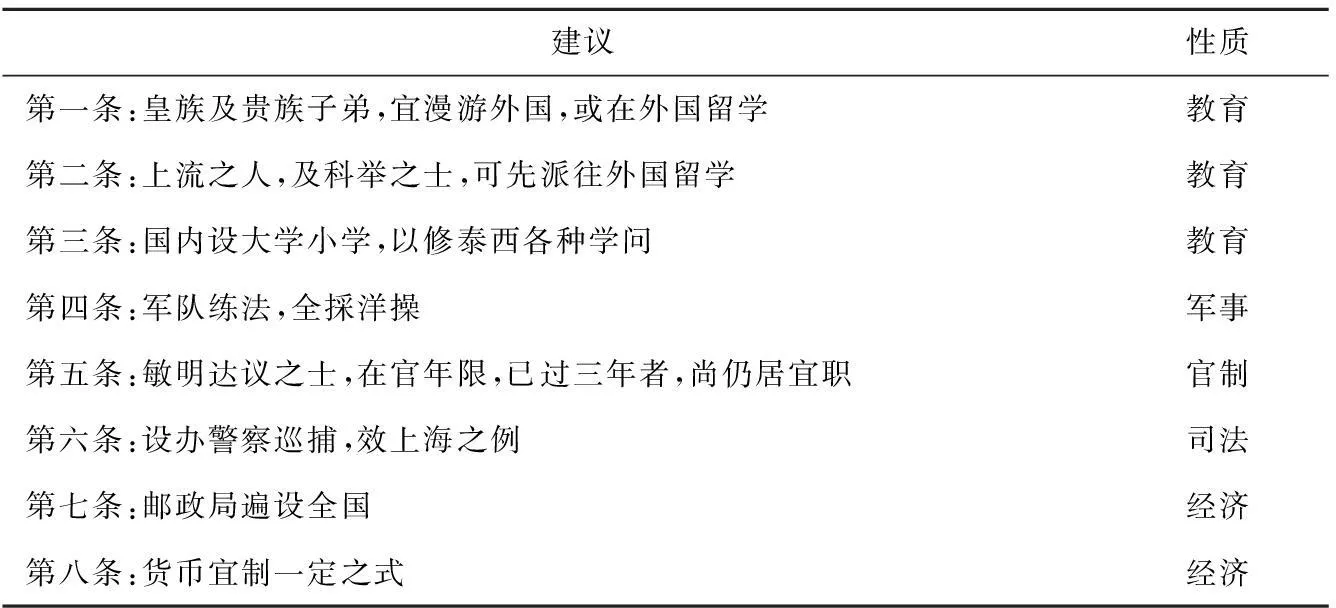

《清议报》刊载了南方督抚的改革建议,“南方各督抚,皆欲改革国政,试行新法。其条件甚多”[18]。南方督抚的改革建议列表如下(见下页表1)*湖广总督张之洞、两江总督刘坤一联衔的三折统称为《江楚三折》。其实当时也有其他地方督抚奏请新政,例如,山东巡抚袁世凯、广西巡抚德寿、闽浙总督许应骙、陕西巡抚端方、贵州巡抚邓华熙;此外安徽巡抚王之春还上奏了其它三折,两广总督陶模也上奏了另外两折,据统计地方督抚总计上奏了十七折。。

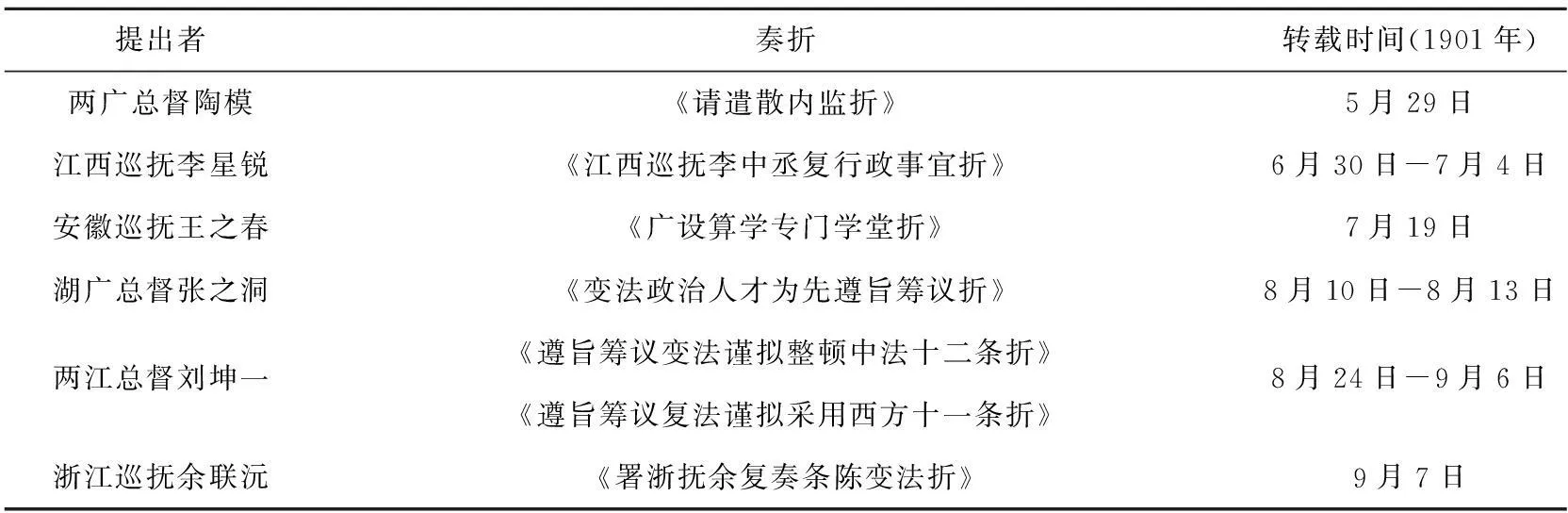

南方督抚从教育、军事、官制、经济等方面,提出了改革的总体性建议,这些建议极具舆论引导作用。此后,在全国督抚群体中,迅速掀起纷纷奏请改革的高潮。地方督抚的条陈对当时的改革舆论影响很大,各类报刊纷纷转载他们的奏折,认定这是改革舆论的风向标。下面以舆论界的喉舌《申报》为例,做一份统计(见下页表2)。

表1 南方督抚提出的“改革”建议

表2 地方督抚奏请“新政”的奏折

从表2可以看出,尽管其奏折被《申报》转载的地方督抚只占当时全国地方督抚的四分之一,但这些督抚都是当时最强势的督抚,拥有绝对的话语权。《申报》在头版头条上转载了28天,时间跨度达四个月之久,转载率高达41%。由此可见,《申报》对督抚改革言论的极度关注,这也反映了地方督抚具有很强的改革舆论引导力。

那么,哪些督抚的改革建议受到肯定呢?在当时报刊转载的奏折中,两广总督陶模的很有见地,深得时人的肯定。“日报载粤督陶复奏变法疏,颇中要”[19]321,“疆臣中以言新政为众望所归者两广制军陶公”[19]324,而时论更加看好湖广总督张之洞和两江总督刘坤一上奏的《江楚三折》,认为此折可以规划改革的蓝图,开启新政的道路。“数日以来,硕划嘉谟,封章入告者,当已不知凡几。两江总督刘岘帅、湖广总督张香帅,老成持重,尤多远虑深谋,近亦剀切条陈,冀收因时制宜之效。”[20]

3.地方督抚引导改革舆论的阶段性成果

以《江楚三折》为代表的地方督抚的奏议,最终得到清廷的认可。清廷觉得此折可以作为新政启动的总纲领,“其中可行者,即著按照所陈,随时设法,择要举办。”[21]这正如时人所云,“惟是中朝宗旨,实以江鄂南针”[22]。时论此时甚至认定张之洞是改革派的首领,“两湖总督张之洞最重维新之事,实倚西人为学步,华人以之为维新之首。”[23]最后《申报》在《新政刍言》中,对地方督抚引导改革舆论作了一番评价,“自去冬十二月皇上求言之诏,今春又以两月议复之期已届,屡降纶音。于是各省方面大员章疏迭上,有谓宜废科举者;有谓宜建学堂者;有谓宜除李宦者,言之有物,要皆剀切详明。”[24]清廷最终认可了这些建议,随后“新政之萌芽,则已如雨后春苗,颇觉蓬蓬勃勃矣”[24]!

可见,地方督抚不仅成为一股重要的改革力量,而且还对改革舆论起着至关重要的引导作用。地方督抚的舆论引导既有助于改革思想的传播,又直接推动着清末新政的启动。最终,清廷在地方督抚的引导下启动新政,朝着近代化方向继续迈进。

四、结束语

在社会舆论的呼唤下,在地方督抚的引导下,加之其它因素的助推力,清廷启动新的改革事业,继续向着近代化方向迈进。这正如列宁所认为的专制体制下的改革,“虽然这种让步始终是不真诚、不彻底的,往往完全是假的、似是而非的,并且通常总在四周设下掩盖的相当巧妙的罗网,但是这总还算是让步,总还算是构成整整一个时代的改革。”[25]虽然清末新政最终没有实现国家的独立富强,但就像赫德在新政一开始预言的一样,“但是我确信一点,中国将强大起来,到那时,国际关系将完全改观”,“未来是很有意思的,我但愿能看看50年或100年之后会出现什么情景。”[7]277的确,50年后的中国彻底赢得了民族独立,100年后的中国正在努力实现自己的梦——“中国梦”。

参考文献:

[1]崔志海.建国以来的国内清末新政史研究[J].清史研究,2014,(1):129-148.

[2]吴康林.地方督抚对预备立宪的舆论引导[J].琼州学院学报,2015,(1):101-106.

[3]杨家骆.义和团文献汇编:第三卷[M].台北:鼎文书局,1973:327.

[4]杜春和.荣禄存札[M].济南:齐鲁书社,1986.

[5](清)刘坤一.刘坤一遗集:第五册[M].北京:中华书局,1959:2284.

[6]中国史学会.义和团:第四册[M].上海:上海人民出版社,1957:257.

[7]陈霞飞.中国海关密档:第7卷[M].北京:中华书局,1995.

[8]佚名.万国公助中国维新人传单[J].知新报,1901,(133):13-14.

[9]郑曦原.帝国的回忆——《纽约时报》晚清观察记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[10]佚名.论清国改革之难[J].北京新闻汇报,1901,(8):3034-3040.

[11]佚名.论疆臣宜及时请行新政[J].知新报,1901,(132):1-2.

[12]热血人.论维新为国民公事[J].清议报,1900,(34):2228-2234.

[13]苑书义.张之洞全集:第10卷[M].石家庄:河北人民出版社,1998.

[14](清)张謇.张謇全集:第6卷[M].南京:江苏古籍出版社,1993:445.

[15]梁启超.李鸿章传[M].天津:百花文艺出版社,2008:58.

[16]佚名.本馆接奉电音[N].申报,1901-02-06(1).

[17](清)佚名.清德宗实录:第58册[M].北京:中华书局,1987:346.

[18]佚名.督抚行新政之意见[J].清议报,1901,(77):4866-4867.

[19](清)孙宝瑄.忘山庐日记:上册[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[20]佚名.中国变法宜以得人为先务论[N].申报,1901-05-16(1).

[21](清)张之洞.张文襄公全集:第54卷[M].北京:中国书店,1990:35.

[22]王元化.学术集林:第3卷[M].上海:上海远东出版社,1995:106.

[23]冯葆真.论南皮张尚书讲求维新之事[J].鹭江报,1902,(1):23-24.

[24]佚名.新政刍言[N].申报,1901-05-27(1).

[25]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.列宁全集:第6卷[M].北京:人民出版社,1986:464.

(责任编辑蒋涛涌)

Public Opinion and New Policy in the Late Qing Dynasty:On Public Opinion Guiding of Local Governors

WU Kang-lin

(Department of History, Anhui University, Hefei 230039, China)

Abstract:The rapid development of public opinion in the late Qing Dynasty influenced and promoted the development of modern history. With the continuous enhancement of the discourse power of local governors, they kept guiding the public opinion trend. After the War of Gengzi, reform had become a social trend. The local governors followed this trend, guided the reform of the Qing Dynasty and pushed the late Qing government to carry out the political reform for the last time.

Key words:local governor; public opinion; New Policy in the late Qing Dynasty

中图分类号:K252

文献标志码:A

文章编号:1008-3634(2016)01-0067-05

作者简介:吴康林(1989-),男,安徽舒城人,硕士生。

收稿日期:2015-09-06