功能性核磁共振成像在计算机辅助的上肢功能训练治疗脑梗死上肢偏瘫中的应用研究

陈金,敖丽娟,杨菲菲,李咏梅

脑卒中存活者75%的患有上肢功能障碍[1]。研究发现计算机辅助训练为脑卒中偏瘫患者患侧上肢提供持续的、精确的、丰富的、无疲劳性的训练[2],机器训练可以观察脑卒中康复的过程[3],潜在的提高了脑卒中后康复治疗的质量,主要表现在缩短患者的平均住院日、降低经济成本、提高患者的日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)。Sung等[4]用虚拟环境训练对改善恢复期脑卒中患者大脑皮层重组起着重要的作用。然而,对于计算机辅助训练如何促进偏瘫患者运动功能恢复的机理仍不清楚,推测可能与大脑皮质的功能重组有关。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2008年6月~2009年6月在昆明医科大学第二医院康复医学科住院的脑梗死患者10例,入选标准:第1次发病,经CT或MRI确诊缺血性脑卒中患者;生命体征平稳;病程2~6月;年龄≤70岁;患侧手已出现屈曲共同运动,偏瘫上肢、手Brunnstrom分级III~V期;无认知障碍;右利手;左侧偏瘫。除外排除标准:严重的心肺功能障碍;有影响患侧上肢活动的其他疾病;短暂性脑缺血发作、可逆性缺血性神经功能缺损、蛛网膜下腔出血等。10例患者中男7例,女3例,年龄30~70岁,平均年龄(58.2±11.8)岁,病程(2.2±0.9)个月,其中5例累及右侧基底节及放射冠区,3例累及右额叶和/或顶叶皮层,2例累及脑干右侧。

1.2 方法 10例患者均进行计算机辅助训练。①康复训练前准备:被动活动患侧关节,使肩部向前、向上方伸展;使患侧上肢处于外展、外旋、伸肘、前臂旋后,伸腕或指、拇指外展位置,牵拉肌肉,可对抗上肢的屈曲痉挛模式,每次牵拉30s,至感到所牵拉的肌肉松弛。②康复训练方案:从英国产Biom-E4000型上肢及手功能的训练软件中选择6个游戏,分别为hit walls、Downhill、House & Home、Shape Shifter、Balls and Bucket、Driving,练习手眼协调能力、注意力、耐力、对物体之间有联系技能及粗大运动的控制、空间立体感和粗大运动的控制、手眼协调能力、专注力、感知能力(颜色和空间)、决策能力、活动衔接能力、控制精细动作的能力、快速反应能力。每周使用一种游戏,逐渐增加游戏的负重、难度、速度,每周训练5次,每次48min(先对健侧训练3 min,休息2 min,再对患侧训练3min),治疗周期为6周[5],每次训练程序包括:肩关节的屈伸、肘关节的屈伸、前臂联合关节的旋前与旋后、腕关节的屈伸、拇指和食指之间的侧捏力。

1.3 评定标准 ①功能磁共振扫描:治疗前后采用Siemens 1.5T MR系统,标准正交头线圈,先行常规SE序列T1WI、T2WI扫描,然后进行平面回波脉冲序列的BOLD扫描。刺激模式为BLOCK式,患者健侧、患侧上肢分别进行主动屈伸腕(患者仰卧位,健侧和患侧上肢伸直,用绷带固定其上肢,以便使前臂处于旋前位,并减少肘关节的代偿,手指屈曲)30s,放松30s,再主动屈伸腕30s,再放松30s,重复5次(患者患侧腕关节尽量做出主动屈伸腕关节的动作),同时采用EPI序列,行BOLD-fMRI扫描。采用SPM2软件包对BOLD fMRI图像数据进行处理和统计分析。所有图像都进行标准化,t检验时阈值设定为0.001(P值),设定激活体素大于10的激活区为感兴趣区并将激活的功能区融合到解剖图像。②上肢功能评定:治疗前及治后6周分别予以上肢运动功能评定,采用偏瘫上肢功能测试-香港版(Hemiplegic upper limb function test - Hong Kong ,FTHUE-HK),Fulg-Meyer上肢评定(Fulg - Meyer upper extremity assessment,FMA)及改良Barthel指数量表(Modify Barthel index, MBI),分数越高,上肢运动功能越好 。

2 结果

治疗6周后,10例患侧的上肢功能评定FTHUE-HK、FMA及MBI评分均较治疗前后患侧上肢功能评定变化明显提高(P<0.05)。见表1。

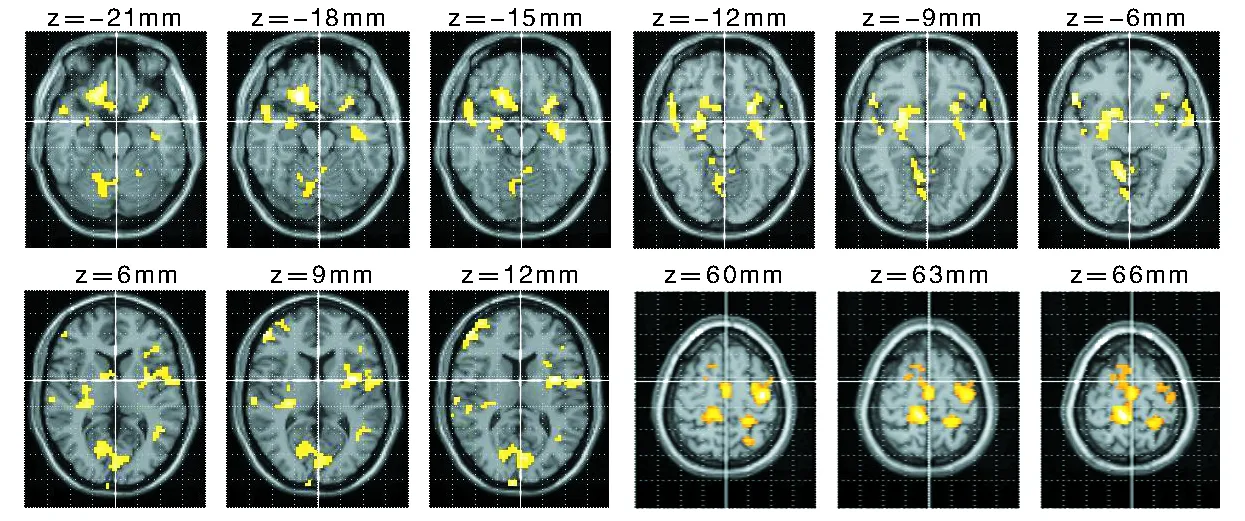

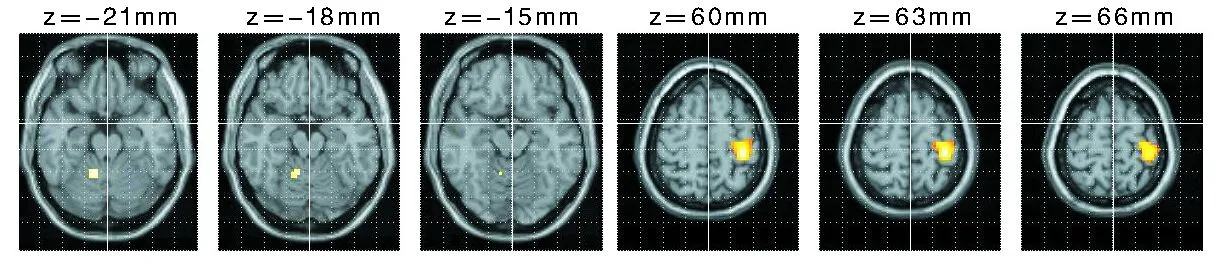

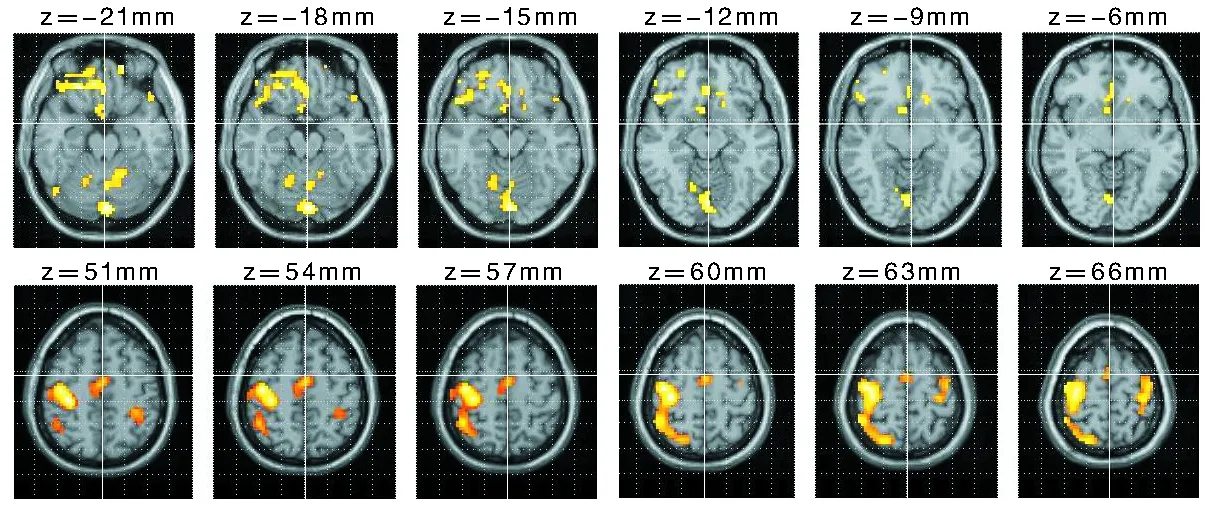

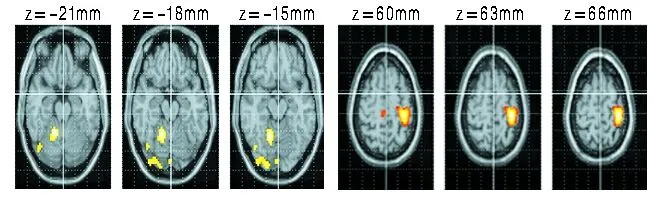

治疗前,患侧腕关节运动时,激活区分布广泛,而对侧初级运动皮质区(sensori motor cortex,SMC)激活减少,以同侧SMC激活为主,还见辅助运动区激活增多;健侧腕关节屈伸运动时,激活区主要在对侧的SMC及同侧的小脑。治疗后,患侧腕关节运动时,可见双侧SMC及辅助运动区激活,以对侧SMC激活为主,还见对侧顶上小叶、边缘系统激活增多;健侧腕关节运动时,主要仍在对侧SMC区和同侧小脑,激活强度和面积较前增大,另见部分边缘系统有激活。见图1~5。

表1 10例患者患侧上肢功能评定治疗前后比较 分,

与治疗前比较,aP<0.05

3 讨论

运动皮质功能的改变除与损伤相关的功能重组有关外,也依赖"动作经验"积累,即长期的活动可以改造神经突触,并将这些信息储存于神经网络中,因此,动作经验可明显影响脑卒中后的恢复程度[6]。研究发现机器辅助活动训练与传统的训练方法相比有很大的益处[7],如连续性、精确性、不疲劳性、程序性、可用来评估等。在本研究中,经过6周的计算机辅助训练,发现治疗前后相比,经过6周的计算机辅助训练,患者的患侧上肢功能得到不同程度的改善。

图1 治疗前主动屈伸左侧(患侧)腕关节fMRI结果

图2 治疗前主动屈伸右侧(健侧)腕关节fMRI结果

图3 治疗后主动屈伸左侧(患侧)腕关节fMRI结果

图4 治疗后主动屈伸右侧(健侧)腕关节fMRI结果

研究发现在脑卒中后运动功能恢复的起始阶段,双侧的大脑半球被激活,介入康复训练后,随着运动功能的改善,皮层激活主要在对侧大脑半球[8-9],而且一些研究学者发现同侧被激活在一些运动功能恢复差的脑卒中患者身上出现[8,10]。本研究中治疗前后活动患侧腕关节激活情况对比,在E-link训练前,双侧的SMC被激活,主要以同侧的SMC激活为主,说明治疗前患者已发生自身性脑功能重组与代偿。同侧SMC激活的表现与多个研究的结果相似[11-13],并且他们认为健侧半球运动通路的激活对缺血性脑卒中的恢复起着中介作用。训练后,均以对侧SMC激活为主,其中6例患者的同侧SMC激活强度及激活体积减弱,另外4例患者的同侧SMC没有被激活,侧方指数平均值已由训练前的0.16恢复到训练后的0.46。提示运动功能区向对侧恢复和迁移。Feydy等[14]认为皮质重组或是由早期的同侧激活区发展到晚期对侧SMC激活,这与本研究结果相一致。SMC区最有潜力促进功能恢复的区域。对偏瘫患者康复的一系列的神经影像学的研究发现:康复恢复的好坏与患侧手运动时,侧方指数是否为正值相关,越接近1,恢复的越好[15]。另外,用经颅磁刺激研究上肢的运动功能恢复的越差,同侧的M1区的活性就越强。说明患肢重复大量的练习使得对侧SMC的神经元活动增强。同时发现训练后,双侧小脑仍激活,以同侧小脑激活为主,这一点与Small等[16]研究基本一致,提示小脑在脑梗死后功能恢复中也起着中介作用。治疗前后活动患侧腕关节激活情况对比,可见左额叶额内侧回、右顶上小叶、左顶下小叶、右颞中回、左右扣带回及左丘脑基底节的激活强度及激活体积均比训练前增加。患肢经计算机辅助训练本来简单却不能完成的运动任务后,形成这些运动功能区的激活代偿。在训练中,我们把参与者的注意力放在目标任务上,而不是运动本身的分解动作上,即目标导向性训练,并且每做完一个游戏,屏幕上都会显示出得分,及其在这个运动中,所训练关节的关节活动的范围,如果参与者此次游戏的得分超过80分(80分是优秀)时,我们将通过增加阻力、速度及软件设计的游戏的难度来调整整个活动的难度,笔者认为康复训练中最强大的力量就是激发动机,患者对学过的技能深入了解,将会更好地调整这些技能以满足不同环境及要求的需求,激发患者有意识、有目的的欲望。反复强化及奖赏机制诱导学习者不断的学习,期望值及行为的改变,工作能力的维持。目标导向和任务导向的大量重复训练,为脑功能重塑带来不断的运动刺激,以最终得到脑损伤的恢复。

计算机辅助训练包括对健侧手的训练,治疗6周后对患者健侧手再次行BOLD-fMRI发现对侧SMC区及同侧小脑激活范围和强度增多,另见边缘系统的岛叶,扣带回及枕叶也有激活,考虑原因可能为康复训练的反复刺激形成动作经验的积累,类似于工作记忆,致边缘系统有激活。同时康复治疗加强了肢体的运动,致其感觉运动皮层激活增加。说明对健侧手运动的训练也能诱导出相关运动皮质神经元活动显著增强,增加其激活部位、范围和强度,其中中央后回的激活增加反应了经过训练后的患者躯体感觉反应增强。

在计算机辅助训练中,重复的、密集的练习和多样化的运动形式对大脑皮质功能重组产生重要影响,诱导出相关运动皮质神经元活动显著增强,从而改善了运动功能。通过设计那些目的性强的动作和作业,使上肢的运动功能恢复到接近于灵活性,协调性的随意运动目的。通过游戏,结合上肢运动控制训练等生物反馈激发了患者参与训练的兴趣,患者由被动参与的角色变为主动学习者,治疗师只是老师或陪练,打破以前一对一的训练模式,提高工作效率。

由于随着病灶的自然演变,脑卒中患者脑功能的自身重组代偿可使运动功能获得一定程度的改善,在本研究中难以明确区分康复训练与同期自身重组代偿的差异,可与未经康复治疗的、损伤部位及范围相似的、同期的患者再进行比较;大脑功能区的重组是一个动态过程,同时会受到多种因素的影响,训练之后的6周的脑功能核磁的情况及上肢的功能的变化又将是如何改变呢?本文缺少与脑卒中传统康复训练方法(如Bobath技术、PNF技术、Brunnstrom技术等)的对照,这些将是今后扩大样本量进一步研究的内容。

[1] 范振华, 周士枋.实用康复医学[M].南京: 东南大学出版社, 1998,486-506.

[2] Soha S, Sergei V,Adamovich ET. Resting state functional connectivity and task-related effective connectivity changes after extremity[J] rehabilitation: a pilot study,2012:4559-4562.

[3] Krakauer JW. Motor learning: its relevance to stroke recovery and neurorehabilitation[J]. Curr Opin Neurol.2006,19(1):84-90.

[4] Sung HY, Sung HJ, Kim YH, et al. Virtual Reality-Induced Cortical Reorganization and Associated Locomotor Recovery in Chronic Stroke An Experimenter-Bling Randomized Study[J]. Stroke,2005,36(9):1166-1171.

[5] Dora YL, Chetwyn CH, Derrick KS. Motor relearning programme for stroke patients: a randomized controlled trial[J]. Clinical Rehabilitation, 2006,20(2):191-200.

[6] Kim YH, You SH, Kwon YH, et al. Longitudinal fMRI study for locomotor recovery inpatients with stroke[J]. Neurology,2006,67(2):330-333.

[7] Kahn LE, Zygman ML, Rymer WZ, Reinkensmeyer DJ.Robot-assisted reaching exercise promotes arm movement recovery in chronic hemiparetic stroke : a randomized pilot study[J].J Neuroengineering Rehabil 2006,3(1):12-19.

[8] Hlustik P, Mayer M, Paretic hand in stroke: from motor cortical plasticity research to rehabilitation[J]. Cogn Behav Neurol.2006,19(1):34-40.

[9] Kim YH, Jang SH, Chang Y, et al.Bilateral primary sensori-motor cortex activation of post-stroke mirror movements: an fMRI study[J].Neuroreport.2003,14(12): 1329-1332.

[10] 郑作锋,艾林,戴建平,等.单侧皮质下缺血性脑卒中患者运动功能磁共振成像的纵向研究[J].中国康复理论与实践,2010,16(7):642-645.

[11] Bálint V, Cuntai G, Pan YZ, et al. Resting state changes in functional connectivity correlate with movement recovery for BCI and robot-assisted upper-extremity training after stroke[J]. Neurorehabil Neural Repair,2013, 27(1):53-62.

[12] Kantak SS, Stinear JW, Buch ER, et al. Rewiring the brain: potential role of the premotor cortex in motor control, learning, and recovery of function following brain injury[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2012, 26(3):282-292.

[13] Rehme AK, Fink GR, Cramon DY, et al. The role of the contralesional motor cortex for motor recovery in the early days after stroke assessed with longitudinal fMRI[J].Cereb Cortex,2011, 21(4):756-768.

[14] Feydy A, Carlier R, Roby BA, et al. Longitudinal study of motor recovery after stroke: recruitment and focusing of brain activation[J].Stroke,2002,33(12):1610-1617.

[15] Calautti C, Leroy F, Guincestre JY, et al. Sequential activation brain mapping after subcortical stroke: changes in hemispheric balance and recovery[J]. Neuroreport. 2001,12(11):3883-3886.

[16] Small SL, Hlustik P, Noll DC,et al.Cerebellar hemispheric activation ipsilateral to the paretic hand correlates with functional recovery after stroke[J].Brain,2002,125(7):1544-1557.