北黄海獐子岛邻近海域大型底栖动物群落结构和季节变化*

李新正 王金宝 王洪法

(中国科学院海洋研究所 海洋生物分类与系统演化实验室, 青岛 266071)

北黄海獐子岛邻近海域大型底栖动物群落结构和季节变化*

李新正①王金宝 王洪法

(中国科学院海洋研究所 海洋生物分类与系统演化实验室, 青岛 266071)

本文以2009年8月~2010年6月在北黄海獐子岛海域4个季度航次调查的大型底栖动物资料为基础, 分析了该海域大型底栖动物群落的结构和季节变化。结果表明, 4个航次共采集了 211种底栖动物, 调查海域主要优势种为薄索足蛤(Thyasira tokunagai)、斑角吻沙蚕(Goniada maculate)、紫蛇尾(Ophiopholis mirabilis)、博氏双眼钩虾(Ampelisca bocki)和短角双眼钩虾(A. brevicornis), 各季节的优势种组成有明显变化; 运用聚类分析和MDS研究了其群落结构, 将该区域大型底栖动物分为3个群落,即群落Ⅰ——位于调查区北部的美原双眼钩虾(A. miharaensis)-短角双眼钩虾-斑角吻沙蚕群落; 群落Ⅱ——位于獐子岛邻近的紫蛇尾-日本倍棘蛇尾(A. japonicus)群落, 群落Ⅲ——位于南部区域的薄索足蛤(T. tokunagai)-浅水萨氏真蛇尾(Ophiura sarsii vadicola)群落, 各群落有一定的季节变化; 运用ABC曲线分析了4个季节群落受扰动情况, 表明该海域环境良好, 受扰动较小, 夏季受扰动略大于其他季节。

獐子岛海域; 大型底栖动物; 群落结构; 季节变化; 北黄海

黄海是我国重要的邻海, 自山东半岛成山角至朝鲜半岛长山串间连线, 将其分为北黄海和南黄海。北黄海海流和水团结构复杂,受冷水团影响明显, 在冬季有可能受黄海暖流的影响。北黄海尤其是獐子岛海域是我国重要的海珍品养殖基地之一, 也是我国最大的虾夷扇贝的养殖基地。随着人类经济活动的增多, 海洋生态系统受到人类的干扰越来越大。大型底栖动物是海洋生态系统中重要的一环,对生态系统中物质循环与能量流动起重要作用。大型底栖动物具有活动能力弱、生命周期长、对环境变化敏感等特点, 大型底栖动物群落是环境健康状况有效和可靠的指示类群之一(王全超等, 2013)。近些年, 我国对黄、东海及渤海的大型底栖动物群落结构已有不少报道(刘录三等, 2002, 2003; 王金宝等, 2007, 2011; 王瑜等, 2010; 蔡文倩等, 2012, 2013);对北黄海海域大型底栖动物的群落结构、种类组成和数量分布也进行了初步分析(曲方圆等, 2009; 刘卫霞等, 2009; 刘卫霞, 2009); 对獐子岛海域的研究则较少, 仅王全超等(2013)分析了近岸潮间带和近岸大型底栖动物群落结构。本文利用 2009年8月至2010年6月 4个季度航次獐子岛周边13个站位海域大型底栖动物的调查资料, 分析该海域大型底栖动物的群落结构及其季节变化, 为该海域的海水养殖和海洋牧场建设等生产活动提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 站位布设、调查时间与样品获取、样品

处理方法

站位布设、调查时间与样品获取、样品处理方法等见王金宝等(2016)所述。

1.2 大型底栖动物的优势种类

优势种的计算公式为

式中, N为采泥样品中所有种类的总个体数目; ni为第i种的个体数; fi为该种在各站位出现的频率; 当物种优势度 Y>0.02时, 该种即为优势种(陈亚瞿等, 1995)。

1.3 数据处理

采用Primer 6.0软件分析群落结构。

1.3.1 数据预处理

野外采集样品经实验室定量鉴定分析后,建立密度原始矩阵, 为平衡优势种和普通种在群落中的影响, 数据经平方根转换后计算Bray-Curtis相似性系数, 构建相似性矩阵。

1.3.2 群落划分

对转化后的相似性矩阵, 进行组间聚类分析(group average cluster)和非度量多维标序(non-metric multi-dimensional scaling, MDS),以分析群落结构。

1.3.3 群落结构间差异及相关性检验

通过应用相似性分析(analysis of similarities, ANOSIM)在不同季节各站位间检验群落组成差异的显著性。通过相似性百分比分析(species contribution to similarity, SIMPER)计算各种类对群落组内相似性和组间相异性的贡献。

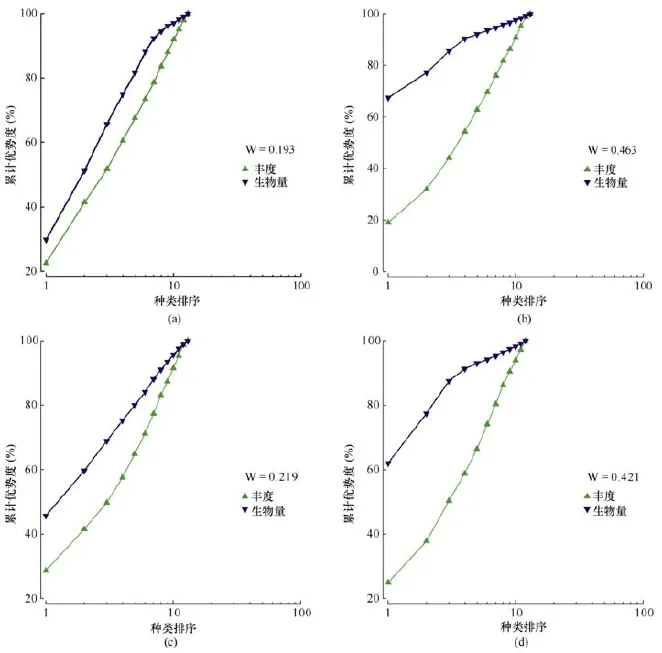

1.3.4 群落稳定性分析

采用丰度/生物量比较曲线(ABC曲线)分析大型底栖动物群落受污染及扰动状况。在稳定的海洋环境中, 底栖生物群落结构近似平衡, 种内生物量的分布比丰度分布显优势, 生物量曲线明显在丰度曲线之上; 当底栖群落受到污染或扰动时, 大个体消失, 生物量曲线与丰度曲线相互靠近或者重叠在一起; 当群落受严重污染或剧烈扰动时, 对环境耐受强的小个体占优势, 生物量曲线明显在丰度曲线之下。

1.4 绘图

采用Surfer 12软件绘制站位图和优势种的分布。

2 结果

2.1 种类与优势种

2.1.1 优势种的组成

本调查研究在獐子岛附近海域 4个航次共获得211种大型底栖动物(见附录)。

本调查海域大型底栖动物各季度及周年出现的优势种及其优势度Y值见表1。可以看出, 该海域的周年优势种有 5种, 根据其 Y值的大小依次为软体动物门(Mollusca)的薄索足蛤(Thyasira tokunagai)、环节动物门(Annelida)多毛纲(Polychaeta)的斑角吻沙蚕(Goniada maculata)、棘皮动物门(Echinodermata)的紫蛇尾(Ophiopholis mirabilis)和节肢动物门(Arthropoda)甲壳动物亚门的博氏双眼钩虾(Ampelisca bocki)及短角双眼钩虾(A. brevicornis),它们的优势度Y值分别为0.245、0.031、0.022、0.022和0.020。

由表1还可以看出, 各季度优势种和数量有较大变化。夏季有5个优势种, 秋季有6个,冬季有3个, 春季有4个。各季节中优势度最高的种均为薄索足蛤, 其次为斑角吻沙蚕, 两者在4个季节中均为优势种。其他6个种在部分季节不是优势种。浅水萨氏真蛇尾(Ophiura sarsii vadicola)、日本沙钩虾(Byblis japonicus)、寡鳃齿吻沙蚕(Nephtys oligobranchia)仅在某一季节为优势种。

表1 调查海域各季度优势种及其优势度Tab.1 The dominant species and their Y-values from the research area in northern Yellow Sea

2.1.2 优势种及特征种的平面分布

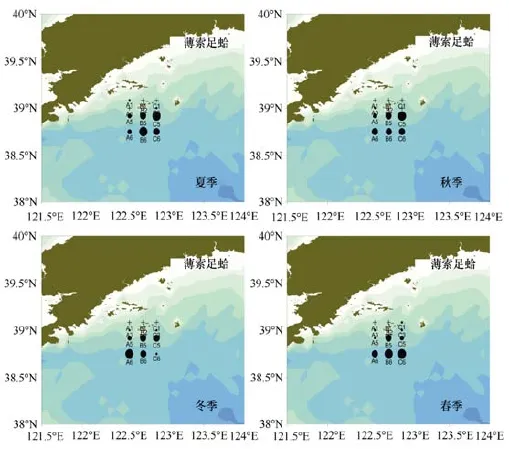

图1 薄索足蛤的季节分布Fig.1 The distribution of Thyasira tokunagai (the abundance: 5~1200 ind./m2)“+”代表该站无本种分布“+” indicates none of the species at the station

根据各优势种的优势度值和种类特性,选择薄索足蛤和浅水萨氏真蛇尾分析它们的季节分布变化。薄索足蛤的分布如图1所示,各站的薄索足蛤密度为5~1200ind./m2。该种分布的区域性较强, 主要分布的调查区南部的A5、A6、B5、B6、C5、C6站, 其他站上分布极少, B1、B2、B3各季节均无分布。各季节该种的平均值如下: 夏季和冬季均为 265ind./m2,秋季为274ind./m2, 春季为267ind./m2, 没有明显变化。该种的季节性变化不大, 分布区域稳定。

浅水萨氏真蛇尾 4个季度的分布如图2所示, 各站密度为5~155indi./m2, 季节分布变化明显。夏季该种在獐子岛南部海域广泛存在且数量较大; 秋季数量有所减少; 冬季不但数量减少, 而且分布范围也变小, 主要分布在调查区的东部; 春季数量增多, 分布范围变广, 主要分布于调查区的南部。

2.2 群落结构分析

图2 浅水萨氏真蛇尾的季节分布Fig.2 The distribution of Ophiura sarsii vadicola (the abundance: 5~155ind./m2)“+”代表该站无本种分布“+” indicates none of the species at the station

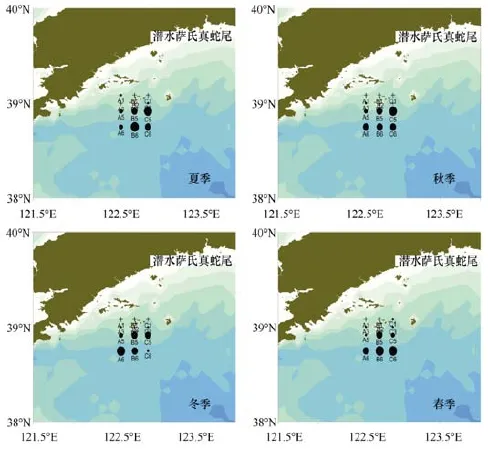

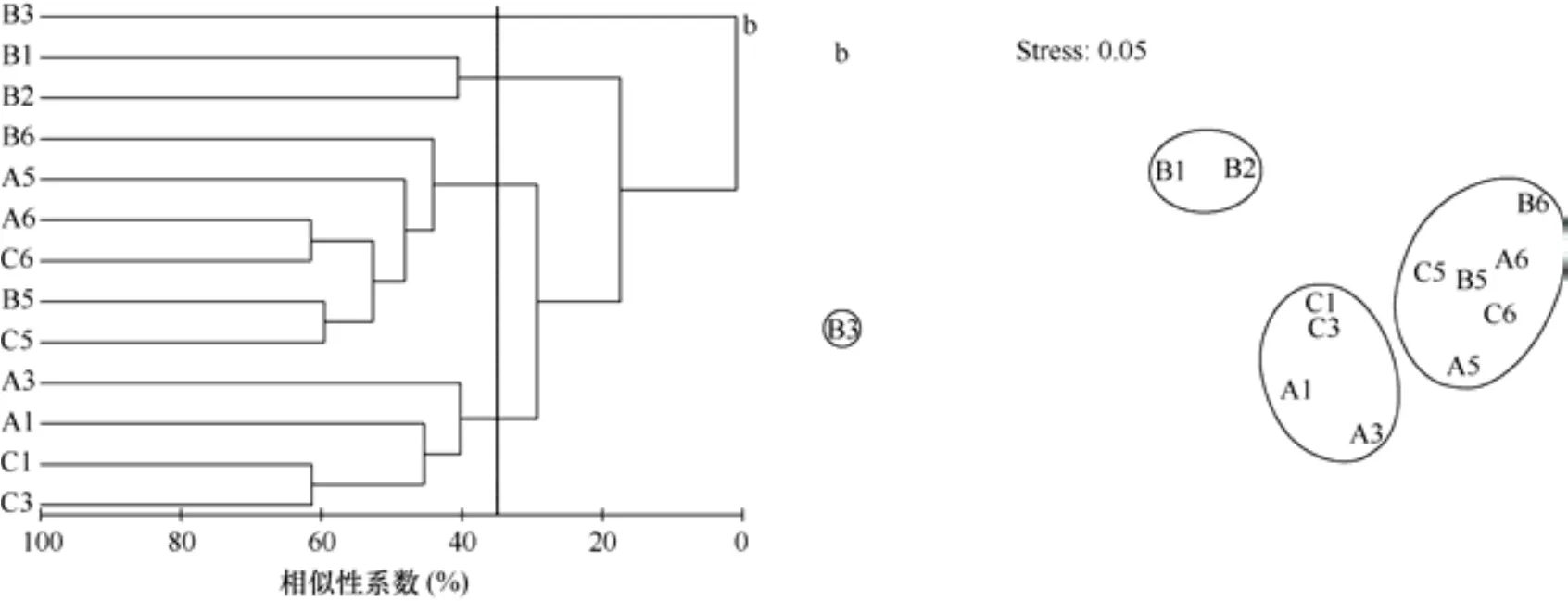

图3~图6为4个季度大型底栖动物群落结构聚类分析和MDS分析结果。各群落在基本稳定的基础上出现一定的季节变化。

夏季(图3)大型底栖动物群落基本可以分为3个聚类组。组Ⅰ(A1、A3)、组Ⅱ(B1、B2、B3)和组Ⅲ(A5、A6、B5、B6、C1、C3、C5、C6), C1和C3站虽然被划入组Ⅲ, 但在MDS空间分布上依然靠近组Ⅰ。非度量多维标度排序与聚类结果一致, ANOSIM 检验表明, R=0.913, P<0.01, 差异极显著。进一步的群落相似性百分比分析表明, 造成组间差异的主要种类为薄索足蛤、内肋蛤(Endopleura lubrica) (5%)等种。

图3 夏季大型底栖动物群落结构聚类分析和MDS分析结果Fig.3 The graph of cluster analysis and MDS analysis of the macrobenthos from Zhangzidao area in northern Yellow Sea in summer

图4 秋季大型底栖动物群落结构聚类分析和MDS分析结果Fig.4 The graph of cluster analysis and MDS analysis of the macrobenthos from Zhangzidao area in northern Yellow Sea in autumn

图5 冬季大型底栖动物群落结构聚类分析和MDS分析结果Fig.5 The graph of cluster analysis and MDS analysis of the macrobenthos from Zhangzidao area in northern Yellow Sea in winter

秋季(图4)大型底栖动物群落基本可以分为4个聚类组。组Ⅰ(A1、A3、C1、C3)、组Ⅱ(B1、B2)、组Ⅲ(A5、A6、B5、B6、C5、C6)和组Ⅳ(B3), 非度量多维标度排序与聚类结果一致。ANOSIM检验表明, R=0.943, P<0.01,组间差异极显著。群落相似性百分比分析表明,造成组间差异的主要种类为薄索足蛤、美原双眼钩虾(A. miharaensis)、紫蛇尾、寡鳃齿吻沙蚕等种。

冬季(图5)大型底栖动物群落基本可以分为 4个聚类组。组 I(A1、A3、C1、C3)、组II(B1、B2)、组III(A5、A6、B5、B6、C5、C6)和组Ⅳ(B3), 非度量多维标度排序与聚类结果一致, ANOSIM 检验表明, R=0.893, P= 0.0001差异极显著。群落相似性百分比分析表明, 造成组间差异的主要种类为薄索足蛤、美原双眼钩虾、紫蛇尾、不倒翁虫(Sternaspis scutata)和清晰双鳞蛇尾(A. sobrina)等种。

春季(图6)大型底栖动物群落基本可以分为 3个聚类组。组 I(A1、A3、C1、C3)、组II(B1、B3)和组 III(A5、A6、B5、B6、C5、C6), 非度量多维标度排序与聚类结果一致, ANOSIM检验表明, R=0.979, P=0.0001差异极显著。群落相似性百分比分析表明, 造成组间差异的主要种类为薄索足蛤、紫蛇尾、短角双眼钩虾。

2.3 群落稳定性

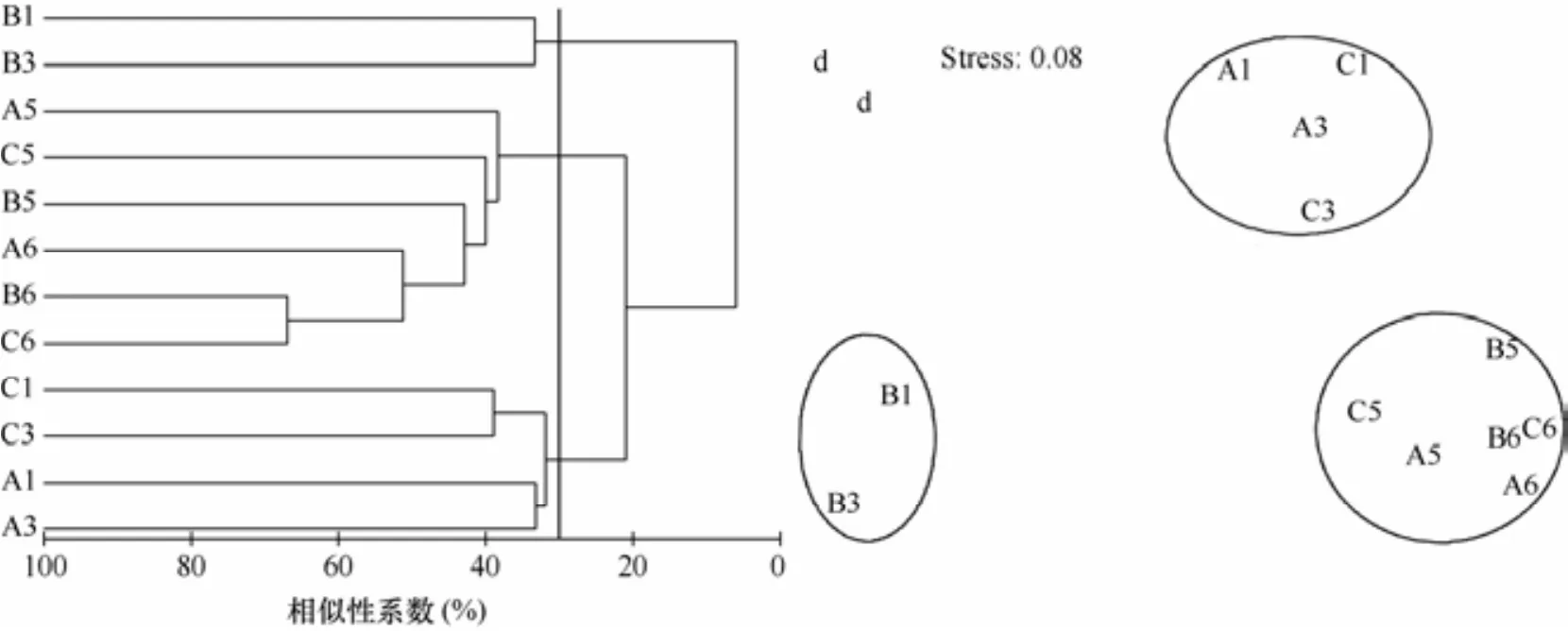

从ABC曲线分析各季节底栖动物群落受扰动的情况(图7)可见, 各季节生物量曲线均在丰度曲线之上, 说明调查海域环境状况较好, 受扰动较轻。2009年8月~2010年6月各航次的W值分别为0.193、0.463、0.219、0.421, 均为正值, 也说明环境受外界影响小。

图6 春季大型底栖动物群落结构聚类分析和MDS分析结果Fig.6 The graph of cluster analysis and MDS analysis of the macrobenthos from Zhangzidao area in northern Yellow Sea in spring

3 讨论

3.1 优势种变化

本次调查中, 4个季度的5个优势种分布在4个主要的大型底栖动物门类中, 其中软体动物、多毛类动物和棘皮动物各有1个优势种,甲壳动物有2个优势种, 说明该海域大型底栖动物优势种组成有较高的多样性, 该海域环境适合各类海洋大型底栖动物生长。

与相关海域的优势种比较。2007年北黄海春季的优势种有薄索足蛤、太平洋方甲涟虫(Eudorella pacifica)、不倒翁虫、长尾亮钩虾(Photis longicaudata)、双唇索沙蚕(Lumbrinreis cruzensis)、长须沙蚕(Nereis longior)、双栉虫(Ampharete acutifrons)、浅水萨氏真蛇尾、心形海胆(Echinocardium cordatum)与米列虫(Melinna cristata)等(曲方圆等, 2009), 与本海区4个季度出现所有7个优势种比较可以发现,第一优势种薄索足蛤和第二位的浅水萨氏真蛇尾在4个季节均为优势种, 其他优势种则不稳定, 有的季节是优势种, 有的季节是普通种,说明调查海区既有属于北黄海的属性, 又有自身独特的群落特性。

图7 獐子岛海区大型底栖动物ABC曲线Fig.7 The ABC plots of macrobenthic community from the Zhangzi Island area in northern Yellow Sea in 4 seasons (a) (b) (c) (d)分别代表夏、秋、冬、春季

3.2 浅水萨氏真蛇尾

浅水萨氏真蛇尾广泛分布于我国黄海和东海北部的低温高盐水域, 是典型的喜冷种,在黄海冷水团区域为优势种, 近岸海域则较少分布。该种对底质的适应性较广, 泥底、沙底和泥沙底均有分布, 其中有明显的软泥底趋向性。浅水萨氏真蛇尾的季节变化反映了海流和水团的变化。夏季獐子岛南部海域处于北黄海冷水团的边缘, 受其影响, 浅水萨氏蛇尾数量较高; 秋季, 随着冷水团的消退, 浅水萨氏真蛇尾的数量减少。冬季该种数量和分布范围最小, 是因为受黄海暖流的影响, 底层温度较高, 影响了浅水萨氏真蛇尾的生存。春季随着冷水团的形成, 该种数量和范围明显增加。

Harris等(2009)研究表明, 浅水萨氏真蛇尾为肉食性动物。通过对其胃含物的研究, 发现其食物以节肢动物为主, 其次为多毛类和双壳类。通过分析本次调查区内虾夷扇贝(Patinopecten yessoensis)和浅水萨氏真蛇尾的分布站位可以发现, 在虾夷扇贝分布的 A1、A3、B1、B2、B3站, 浅水萨氏真蛇尾几乎没有分布; 而在浅水萨氏真蛇尾多的站位, 虾夷扇贝没有分布。虾夷扇贝和浅水萨氏真蛇尾数量分布呈现明显的负相关。除了两者对自然环境不同的适应性之外, 有可能存在浅水萨氏真蛇尾对虾夷盘扇贝幼体的捕食关系。浅水萨氏真蛇尾捕食双壳类幼体会对虾夷扇贝等贝类养殖活动产生一定的危害。

3.3 群落结构分析

从各季节的群落划分可以看出, 调查区的大型底栖动物基本可以划为3个群落。群落I位于调查海域的北部(不包括獐子岛周边),包括A1、A3、C1、C3站, 虽然在不同季节该群落包含的站位略有不同, 但基本稳定。该区域水深较浅, 底质多为细粉砂。对群落生物量和栖息密度贡献较大的种有短角双眼钩虾、美原双眼钩虾(A. miharaensis)、斑角吻沙蚕、日本浪漂水虱(Cirolana japonensis)、寡鳃齿吻沙蚕、尖叶长手虫(Magelona cincta)、不倒翁虫等。根据优势种和特征种, 命名该群落为“美原双眼钩虾-短角双眼钩虾-斑角吻沙蚕群落”。群落Ⅱ位于獐子岛周边海域, 包括B1、B2、B3站。该区域环境变化较大, 底质中砾石较多。对群落生物量和栖息密度贡献较大的主要有紫蛇尾、日本倍棘蛇尾(A. japonicus)、虾夷扇贝(P. yessoensis)、索沙蚕(L. latreilli)、加州扁鸟蛤(C. californiense)、中华后稚虫(Laonice sinica)、清晰双鳞蛇尾等。本群落中棘皮动物占据优势地位, 根据优势种和特征种, 命名该群落为“紫蛇尾-日本倍棘蛇尾群落”。群落Ⅲ位于调查海域的南部, 包括A5、A6、B5、B6、C5、C6站。该海区水深较大, 受冷水团影响明显。对群落生物量和栖息密度贡献较大的主要有薄索足蛤、浅水萨氏真蛇尾、掌鳃索沙蚕(Ninoё palmata)、斑角吻沙蚕、博氏双眼钩虾等。该群落中薄索足蛤对群落贡献最大, 根据优势种和特征种, 命名该群落为“薄索足蛤-浅水萨氏真蛇尾群落”。

3.4 养殖活动与底栖动物群落关系

獐子岛周边海域是我国重要的天然海洋牧场, 海洋资源丰富, 渔获量大。通过本次调查可以发现, 该海域的底栖动物群落比较稳定, 受外界干扰较小, 海水养殖活动还有较大空间。通过对群落结构的分析发现, 在北部区域, 水深较浅, 适合扇贝、贻贝、牡蛎等软体动物养殖活动; 獐子岛周边适合棘皮动物生长, 可以开展海参、海胆等养殖活动; 南部区域水深较深, 大部分是软泥, 适宜养殖的生物较少, 可以尝试蛤仔、魁蚶等生物养殖。

多数底播养殖海洋动物为大型底栖动物,其主要营养来源除直接投喂饵料外, 很多养殖动物的营养来源是滤食海水中的藻类或其他有机食物颗粒, 或者摄食其他大型底栖动物或者小型、微型底栖生物, 而环境中的大型底栖动物也会摄食养殖种类的幼苗或者与养殖种类争夺食物。因此, 养殖产量与环境中的大型底栖生物数量、种类等有非常重要的营养关系, 而大型底栖生物的生产力也在很大程度上决定了该海域底播养殖动物的产量(李新正等, 2005)。需要特别注意的是, 有些养殖品种之间或者与环境大型底栖动物之间具有直接的捕食被捕食关系, 如虾夷扇贝和浅水萨氏真蛇尾。因此, 引入该海域养殖品种时应特别注意新入品种与已有养殖品种及环境大型底栖动物种类之间是否存在捕食关系或者其他危害, 以免造成经济损失。

致谢 本文的研究是在胶州湾海洋生态系统国家野外研究站的支持下完成的, 张光涛研究员和孙晓霞研究员对底栖生态野外考察工作进行了大力协助; 本研究组的成员参与或部分参与了本文研究的野外出海和实验室样品处理工作, 谨致谢忱。

蔡文倩, 刘录三, 乔飞, 等. 2012. 渤海湾大型底栖生物群落结构变化及原因探讨. 环境科学, 33(9): 3104-3109

蔡文倩, 孟伟, 刘录三, 等. 2103. 春季渤海湾大型底栖动物群落结构特征研究. 环境科学学报, 33(5): 1458-1466

陈亚瞿, 徐兆礼, 王云龙, 等. 1995. 长江口河口锋区浮游动物生态研究 I. 生物量及优势种的平面分布. 中国水产科学, 2(1): 49-58

刘录三, 李新正. 2002. 东海春秋季大型底栖动物分布现状. 生物多样性, 10(4): 351-358

刘录三, 李新正. 2003. 南黄海春秋季大型底栖动物分布现状. 海洋与湖沼, 34(1): 26-33

刘卫霞. 2009. 北黄海夏、冬两季大型底栖生物生态学研究. 青岛: 中国海洋大学硕士学位论文

刘卫霞, 于子山, 曲方圆, 等. 2009. 北黄海冬季大型底栖动物种类组成和数量分布. 中国海洋大学学报, 39(Sup.): 115-119

曲方圆, 于子山, 刘卫霞, 等. 2009. 北黄海春季大型底栖生物群落结构. 中国海洋大学学报, 39(Sup.): 109-114

王金宝, 李新正, 王洪法, 等. 2007. 黄海特定断面夏秋季大型底栖动物生态学特征. 生态学报, 27(10): 4349-4358

王金宝, 李新正, 王洪法, 等. 2011. 2005~2009年胶州湾大型底栖动物生态学研究. 海洋与湖沼, 42(5): 728-737

王金宝, 李新正, 王洪法. 2016. 北黄海獐子岛附近海域大型底栖动物数量分布和季节变化. 海洋科学集刊(已接收)

王全超, 韩庆喜, 李宝泉. 2013. 辽宁獐子岛马牙滩潮间带及近岸海区大型底栖动物群落特征. 生物多样性, 21(1): 11-18

王瑜, 刘录三, 刘存歧, 等. 2010. 渤海湾近岸海域春季大型底栖动物群落特征. 环境科学研究, 23(4): 430-436

Harris J L, Macisaac K, Gilkinson K D et al. 2009. Feeding biology of Ophiura sarsii lütken, 1855 on banquereau bank and the effects of fishing. Mar Biol, 156(9): 1891-1902

Community Structure of Macrobenthos and Seasonal Variations in the Zhangzi Island Waters of the Northern Yellow Sea

LI Xin-Zheng*, WANG Jin-Bao, WANG Hong-Fa

(Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China) *Corresponding author, E-mail: lixzh@qdio.ac.cn

Based on macrobenthic samples collected from 13 stations around Zhangzi Island in northern Yellow Sea with 4 cruises in August, November of 2009 and February, June of 2010, the community structure and seasonal variation of macrobenthos from the research area were analyzed with dominant species analysis, Bray-Curtis similarity cluster analysis, MDS ordination analyses, and ABC curves. The results show that, 211 macrobenthic species in total were identified from the research area; five dominent species were found, i.e., Thyasira tokunagai (Mollusca), Goniada maculate (Polychaeta), Ophiopholis mirabilis (Echinodermata), Ampelisca bocki (Crustacea), and Ampelisca brevicornis (Crustacea), the compositions of dominant species were different among seasons; three macrobenthic sub-communities were determined: I--Ampelisca miharaensis-Ampelisca brevicornis-Goniada maculata sub-community located in northern research area, II--Ophiopholis mirabilis-Amphioplus japonicus subcommunity located near Zhangzi Island, III--Thyasira tokunagai-Ophiura sarsii vadicola sub-community located in southern research area, the structure of the three sub-communities changed seasonally; the environment of the area was good, the community was disturbed slightly, the disturbance in summer was slighter than those of the other seasons.

Zhangzi Island; macrobenthos; community structure; seasonal variations; northern Yellow Sea

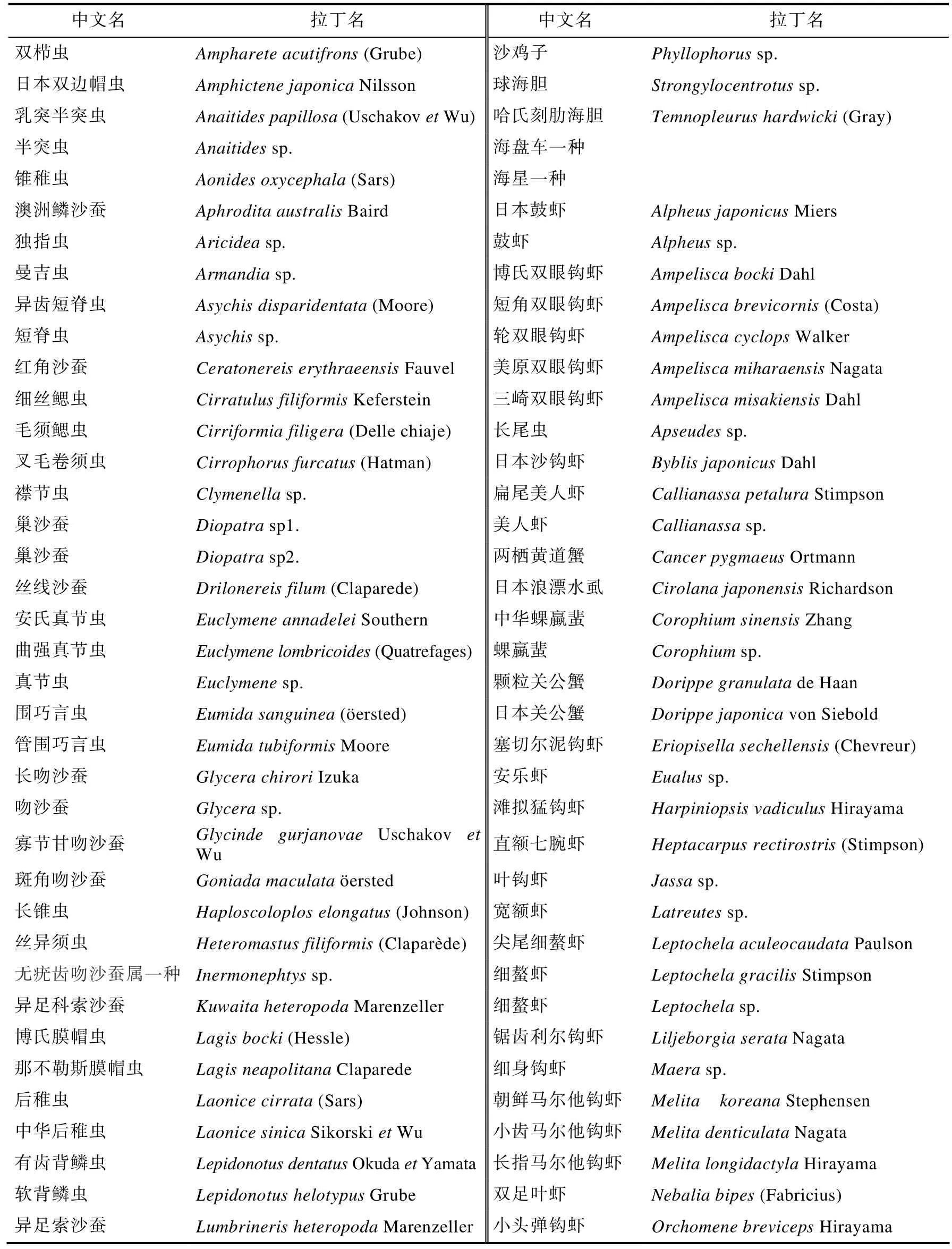

附录: 獐子岛周边海域大型底栖动物名录Appendix: The species checklist of macrobenthos from Zhangzidao Island area in northern Yellow Sea

续表

P717

10.12036/hykxjk20160716001

* 资助项目: 国家自然科学基金(41176133); 中国科学院战略性先导科技专项(A类)(XDA11020303)。

① 通讯作者: 李新正, 男, 研究员, 从事海洋底栖生物学研究, E-mail: lixzh@qdio.ac.cn

2016-07-16, 收修改稿日期: 2016-08-08