正义理论视角下的中国招标投标制度

谢远玉

(北京大学 政府管理学院,北京 100022)

正义理论视角下的中国招标投标制度

谢远玉

(北京大学政府管理学院,北京100022)

摘要:中国的招标投标实践已陷入反腐败的困境,需要重新用正义理论的视角来对中国招标投标制度的立法原理进行审视。本研究认为,对招标人和投标人的决策权力应充分体现平等自由原则,招标投标制度中各项规则的制定应按照“无知之幕”的公正精神进行,对市场主体竞争准入应体现机会的平等公正原则,对新兴弱小竞争者应体现差别原则,招标人和投标人在自由选择的最低价中标规则的博弈能体现“最大的最小值”规则的效率原则等等。所以,中国招标投标制度中应该改革两大立法原理:第一,由招标人而不是社会评标专家委员会行使中标决策权;第二,最低价中标而不是综合评审最高分中标。

关键词:正义理论;招标投标制度;立法原理

在社会主义市场经济中,公共资源占据了中国市场经济中社会资源的主要部分。“关于分配基本权利与义务和确定社会合作所产生的利益的分配方式是主要的社会体制”,[1](P6)公共资源的分配无疑占据了社会主义市场经济的主导地位。相应地,招标投标制度自然成为针对公共资源分配的一种重要的“分配基本权利与义务和确定社会合作所产生的利益的分配方式”。

但是,我国现行招投标制度,本意在于预防腐败,却不断在为腐败背书,进而加速了社会道德体系的溃败,成为全民腐败的根源之一。所以,通过正义理论对招标投标制度进行政治学的分析,以期实现立法原理的变更就显得极其必要了。

“正义是社会制度的首要德性,正像真理是思想体系的首要德性一样。一种理论,无论它多么精致和简洁,只要它不真实,就必须加以拒绝或修正;同样,某些法律和制度,不管它们如何有效率和安排有序,只要它们不正义,就必须加以改造或废除。”[1](P4)中国的招标投标制度在实践中就是这样缺乏正义原则的前提,看似顺理成章,却让社会参与人感觉明显不正义,而公众又无可奈何!

《正义论》认为,正义的主题就是社会的基本结构,或者说得更准确些,就是主要的社会体制分配基本权利与义务和确定社会合作所产生的利益的分配方式。在我国社会主义公有制为主体的、公共资源主导的社会主义市场经济制度中,不适当的招标投标制度产生的腐败问题能极大影响社会的公正度,所以从正义理论的角度来对招标投标制度进行改造就显得非常必要。“一方面,对一个社会来说,它的社会制度实质性地影响其成员能够选择的范围,甚至还影响其成员性格的塑造。反过来,社会制度通过个体的行为得以创造、维护和改变。既然不同的社会制度会产生不同的行为模式和不同的性格,那么,对它们的道德评价看起来是预先设定了对行为和性格的评价。另一方面,离开对制度的道德评价而去评判具体社会制度中的行为,看起来也不大可能。”[2](P30)我国现行的招标投标制度安排使投标人参与者只能采取不正当的竞争行为,甚至促进权力主体参与者从廉政、保守向腐败转变,离开对制度的道德评价来说我国招标投标行为习惯性腐败是不客观的。

现在,正义概念越来越多地被专门用作评价社会制度的一种道德标准(何怀宏,2010)。因此,需要对我国招标投标制度的道德标准进行审视。

一、自由平等原则的审视

罗尔斯的正义理论开始于这样一种批判:他指责政治理论一直在两个极端摇摆不定,要么是功利主义,要么是直觉主义。

我国招标投标制度的基础还是功利主义,希望国家利益最大化、社会公共利益最大化、参与人的合法权益最大化以及项目经济效益与质量效益最大化,可见功利主义是我们的社会里不言而喻的背景。但以“效用最大化”为目标的功利主义不一定带来招标投标制度的实际效用最大化,失去决策权的招标人与追求丰厚利润的投标人联合起来利用规则进而挖掘更大的不正当利益,使社会总效用降低。为此规则功利主义强调应该采取最好的规则所支持的行为。“社会合作要求遵守规则,因此我们不应该简单地评估暂时的行为所导致的后果,而应该评估约束我们的行为规则所导致的后果。”[1](P30)但从上面篇章的陈述可以知道,承担了太多部门利益考虑的现行规则远不是最好的,评估这些规则所导致的后果基本可以确定是不公正和非效率的。

其实,我国的招标投标制度同时强调“保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量”五个目标,这五个目标对应了三组六种原则(保护国家利益投资节约化VS社会公共利益投资扩大化、招标人合法独立决策权VS投标人合法自由竞争、提高经济效益控制成本VS保证项目质量均衡造价),这三组中有两组可以说是相互冲突的,这让招标投标制度的基础看起来更像功利主义基础上的直觉主义。“直觉主义理论由若干第一原则组成,这些第一原则可能相互冲突,以致做出完全相反的指令;也并不包含衡量这些原则优劣的任何明晰的方法和优先规则。人们通常会诉求直觉去谈论如何在平等与自由或平等与效率之间求得平衡,而这些原则可以用于正义论的全部领域。当这些具体的、不可通约的准则发生冲突时,直觉主义不能指导我们如何解决这些冲突。因此,在这些相互冲突的准则之间确立某种优先性就至关重要。”[3](P57)直觉主义感觉国家利益、社会公共利益、招标投标当事人的合法权益、提高经济效益、保证项目质量每一个原则都很重要,但事实是,国家利益就是以设定目标后节省投资为原则(即最低价中标原则),社会公共利益以确定项目后保证投资规模为原则(即综合评审价中标原则),这是矛盾的;招标人的合法权益是以独立定标决策权为原则,投标人的合法权益是以自由平等参与竞争为原则,这一组原则是相对统一;提高经济效益以控制和降低成本为原则,保证质量以均衡造价投入为原则,这是矛盾的。也就是说这些原则导致的思想方向是有冲突的,应该确立原则的优先性与排序,才不会出现政策规则的矛盾与混乱。

所以,罗尔斯打破了功利主义与直觉主义的僵局,提出各方将选择的原则是处在一种“词典式序列”(lexical order)中的两个正义原则。第一个原则:“每个人对与其他人所拥有的最广泛的平等基本自由体系相容的类似自由体系都应有一种平等的权利”,即平等自由原则。第二个原则:“社会和经济的不平等应该这样安排,使它们(1)被合理地期望适合于每一个人的利益;并且(2)依系于地位和职务向所有人开放”,即机会的公正平等原则和差别原则的结合。“其中第一个原则优先于第二个原则,这一次序意味着:对第一个原则所保护的基本平等自由的侵犯不可能因较大的社会经济利益而得到辩护或补偿”。[1](P48)

“这种特殊的正义观提供了直觉主义不能给予我们的系统性指导。按照这些原则,某些社会益品要比另一些社会益品更加重要,因此,不能为了促进后者而牺牲前者。平等的诸自由要优先于机会平等,机会平等要优先于资源平等。”[3](P60)

罗尔斯(《论文集》,1999)认为,“基本益品”清单包括:某些基本权利和自由(在正义论中有一个清单);迁居自由和选择职业的自由;权力和担任公职之权;收入和财富;自尊的其他社会基础。

在我国的招标投标制度中,根据罗尔斯论证的正义原则排序,招标人的独立定标决策权以及投标人的跨省自由“竞标权”的决策权属于基本益品,属于“最广泛的平等基本自由体系”,需要优先于投标人的平等投标权与平等中标权这样的机会平等型社会益品,而机会平等的投标人投标权与中标权又要优先于质量保证权和对劳务、机电、暖通、装修、市政、园林分包项目由中小投标人企业承担的权利的资源平等型社会益品。

重复地说,只有先保证招标人的独立定标决策权以及投标人的跨省自由竞标权的决策权这些不可以用社会经济利益得到辩护或补偿的“平等的诸自由”,然后再实现投标人的非资质限制平等投标权与平等最低价中标权这样的“机会平等”,最后再考虑招标人质量保证权和中小企业承担各类专项分包权的“资源平等”,招标投标制度在道德标准上才是经得起正义原则审视的。

在此逻辑基础上,我们下面接着分别讨论招标投标制度的公平与效率问题。

二、招标投标制度的公平原则

我们试着用罗尔斯的两个观点来探讨招标投标制度的公平原则。

(一)无知之幕下的公平原则

所谓“公平的正义”即意味着正义原则是在一种公平的原初状态中被一致同意的,或者说,意味着社会合作条件是在公平的条件下达成一致同意的,所达到的是公平的契约,所产生的也将是公平的结果。

我国招标投标制度的政策制定参与人主要是政府主管部门官员、国有企业投标人代表和人大常委会法律主管官员,他们提前预设了许多习惯性或传统性的有关公共资源国有性质处理原则、公共资源项目招标人负责人权力范畴、国有企业投标人的责任与利益均衡机制、有形市场监督可行性等条件,而这些条件不是“无知之幕”精神的原初状态条件——“正义理论假设在原初状态中的各方的平等是合理的,也就是说,所有人在选择原则的过程中都有同等的权利,每个人都能参加提议并说明授受它们的理由等,那么显然,这些条件的目的就是要体现平等,体现作为道德主体、有一种他们自由的善的观念和正义感能力的人类存在物之间的平等”。[1](P15)

所以,一个公平的招标投标制度应该经得起“无知之幕”假设条件的验证,在我国的社会主义民主环境内,应该相信公众对于创造公平竞争与合作条件愿望是迫切的,在政策制定的政策过程中可以尝试先去掉所有身份及其对应利益机制的假设,再以更广泛的公众参与来共同达成更公平的社会合作条件——一致同意的招标投标制度。这样的招标投标制度将不再有对投标人跨地域自由竞争的限制、对投标人资质的管控、对招标人决策权的排斥、对最低价中标定标原则的限制、对工程项目分包数量类型的管制、对房地产资源项目土地供应的垄断、对公众参与反腐败的限制以及对腐败行为的容忍等等。

(二)可以允许的不平等

由于公众在自然和财富的先天禀赋差异,再公平的招标投标制度都可能导向部分不公平的结果,所以,现实情况应该是存在可以允许的不平等。这种不平等的前提是能够实现对不利条件竞争者的非歧视的、人类本质性的同情与关怀。

比如,可以承认大型企业投标人相比于众多中小企业投标人具有更雄厚的技术力量、更丰富的资源背景、更强大的组织能力和更可靠的业绩信用,在同样公平的市场准入环境、招标竞争条件和低价中标原则等情况下,大型企业投标人具有明显的竞争优势,但同时也要认识到,众多中小企业投标人也可以充分发挥有益于社会的禀赋和能力,他们不应该只能通过不合法地挂靠并且通过腐败控制大型企业投标人才可以进行社会合作并分享公平的社会合作产生的利益。所以,招标投标制度可以是统一的、适合项目标准的、高要求的公平竞争条件,这对于中小企业投标人等弱势群体可能是不平等的,但这可以更好地实现公共资源项目的总体利益目标,只要制度中同时明确,存在中小企业投标人辅助参与的渠道,那么,给予大型企业投标人更多的中标机会也能促进中小企业投标人的利益。

反过来,最低价中标原则最初可能是对国有企业投标人的不平等,它们承担了国家赋予的社会责任,企业运营成本高于非国有企业,以最低价中标原则可能使国有企业投标人陷入无利润化的恶性竞争中。但是,既矛盾又统一的是,透明化竞争能使国有企业竞争效率提高,并能促进国有企业进一步改进企业管理能力,有利于国有企业投标人市场化的持久经营和发展。

三、招标投标制度的效率原则

招标投标制度的效率原则需要量化,所以,我们在此也试着分别对招标人和投标人的最大最小值原则进行了效率的分析测算。罗尔斯的“公平的正义”理论假设各方做出对正义原则的这些选择是在无知之幕(the veil of ignorance)后进行的。原初状态中相互冷淡的各方除了有关社会理论的一般知识,不知道任何有关个人和所处社会的特殊信息。这时,各方运用游戏理论中的“最大的最小值规则”(maximin rule)是恰当的,即选择那种其最坏结果相比于其他选择对象的最坏结果来说是最好结果的选择对象。“最差的参与者在此制度秩序下的境况改善要比任何别样的实际制度秩序下都好。按照最大最小规则进行选择是否合理,这取决于决策的情境。费尔纳和罗尔斯认为,这尤其取决于该情境包含下述这三种特性的程序:最坏情形中最好者是可以接受的(做的更好并不十分重要),所有其他选项都包含了不能容忍的最坏情形(避免这些情况是非常重要的),它的可能性是未知的。”[2](P71)

(一)招标人最大最小值原则的效率

这对于招标投标制度就是公共资源项目最低价中标规则的效率体现。

假设按照综合评审规则确定中标人,中标人没有将资质品牌挂靠外包,自行组建团队完成国有控制工程项目的建设目标,这种情况下,对于招标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(8:-2:0)~(7:-3:1),招标人的最低效用综合指数为3。

其中,A是代表建设目标完成指数,从不好到圆满分别用指数0至10代表;B是指项目负责人腐败程度指数,从低到高分别用指数0至-5代表;C是指投资金额合理性指数,从低到高分别用指数0至5代表。总分最高为15分。

假设按照综合评审规则确定中标人,中标人将资质品牌挂靠外包,由挂靠人组建团队完成国有控制工程项目的建设目标,这种情况下,对于招标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(7:-3:0)~(6:-4:1),招标人的最低效用综合指数为3。

假设按照最低价中标规则确定中标人,中标人没有将资质品牌挂靠外包,自行组建团队完成国有控制工程项目的建设目标,这种情况下,对于招标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(7:-2:5)~(6:-1:3),最低效用综合指数为8。

假设按照最低价中标规则确定中标人,中标人将资质品牌挂靠外包,由挂靠人组建团队完成国有控制工程项目的建设目标,这种情况下,对于招标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(6:-2:4)~(5:-1:3),最低效用综合指数为5。

表1 招标人的最低效用综合指数:

上述评分逻辑是:

综合评审规则下工程利润高,建设目标的完成更有保障,所以在中标人未挂靠的情况下得分最高,但挂靠后实际投标人利润减少,得分适中或低;

综合评审规则下高利润的诱惑使招标人腐败程度最大,尤其是在挂靠情况下,对招标人和投标人腐败程度更高;

最低价中标规则下公共资源项目的投资金额相比于综合评审定标规则要合理很多,尤其是投标人没有挂靠外包的情况下竞标金额更加合理。

招标人效用指数的最大最小值发生在最低价中标规则时中标人将资质挂靠外包的情况下,对于理性的招标人来说其效用指数是可接受的。

可见,最低价中标规则保证了招标人选择最低价中标单位可能面对的最坏结果也相比于综合评审定标规则选择投标人的最坏结果来说也是最好结果的实现。

(二)投标人最大最小值原则的效率

上面的分析说明招标人的效用指数满足了最大最小值原则的效率,下面我们再来分析国有企业投标人的效用指数情况。

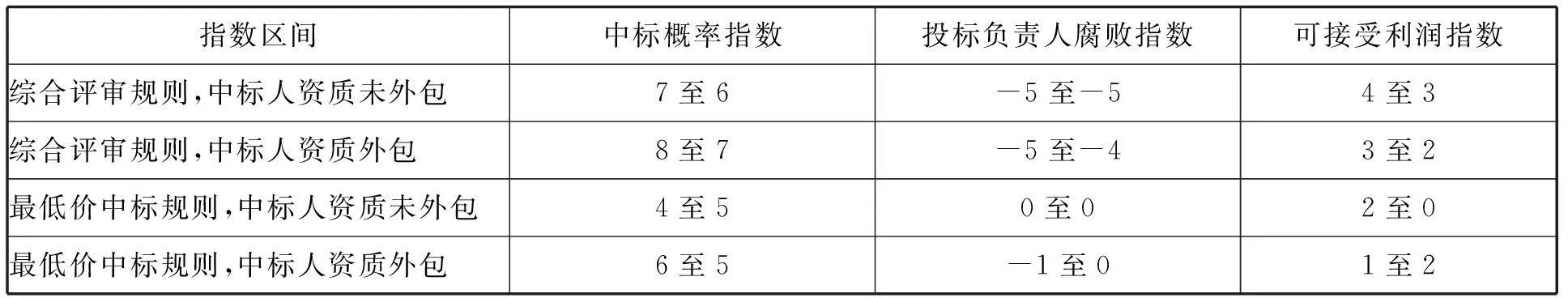

假设按照综合评审规则确定中标人,投标人没有将资质品牌挂靠外包,高利润价格围标方式投标,这种情况下,对于投标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(7:-5:4)~(6:-5:3),投标人的最低效用综合指数为4。

其中,A是代表中标概率指数,从低到高分别用指数0至10代表;B是指投标负责人腐败指数,从低到高分别用指数0至-5代表;C是指可接受利润指数,从低到高分别用指数-5至5代表。总分最高为15分。

假设按照综合评审规则确定中标人,投标人将资质品牌挂靠外包,高利润价格围标方式投标,这种情况下,对于投标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(8:-5:3)~(7:-4:2),投标人的最低效用综合指数为4。

假设按照最低价中标规则确定中标人,投标人没有将资质品牌挂靠外包,努力低价格方式投标,这种情况下,对于投标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(4:0:2)~(5:0:0),投标人的最低效用综合指数为5。

假设按照最低价中标规则确定中标人,投标人将资质品牌挂靠外包,努力低价格方式投标,这种情况下,对于投标人来说,效用指数区间分别是:(A:B:C)=(6:-1:1)~(5:0:2),投标人的最低效用综合指数为6。

表2 国企投标人的最低效用综合指数

上述评分逻辑是:

在综合评审中标规则下,投标人有经济动力进行围标、串标、拉拢招标人或者政府官员工作人员等腐败行为,中标概率要高,利润空间要大,但其中腐败行为被发现并被刑事处罚的概率也大。

在综合评审中标规则下,投标人将资质挂靠外包,由挂靠人进行围标、串标、拉拢招标人或者政府官员工作人员等腐败行为,中标概率更高,利润空间要小(挂靠管理费),其中腐败行为被发现并被刑事处罚的概率降低一点但也较大(与挂靠人之间的腐败交易行为必须存在)。

在最低价中标规则下,投标人没有经济动力进行围标、串标、拉拢招标人或者政府官员工作人员等腐败行为,中标概率要低,利润空间要小但可接受,其中没有挂靠外包时基本没有腐败行为,有挂靠外包时少量腐败行为被发现并被刑事处罚的概率小。

国有企业投标人效用指数的最大最小值发生在投标人没有将资质挂靠外包,且努力以超低利润价格甚至零利润价格竞标的情况下,这对国有企业投标人来说是可接受的。

可见,最低价中标规则也能保证国有企业投标人选择无利润最低价中标可能面对的最坏结果也相比于综合评审定标规则选择高利润腐败行为的最坏结果来说也是最好结果的实现,因为对于国有企业投标人的领导来说,利润高低并不十分重要,但是因为腐败问题而被处以刑事责任则是不可容忍的。

所以,在正义原则下的招标投标制度是符合效率原则的。

四、结论

上述分析初步借鉴了正义理论的概念,认为对招标人和投标人的决策权力应充分体现平等自由原则,招标投标制度中各项规则的制定应按照“无知之幕”的公正精神进行,对市场主体竞争准入应体现机会的平等公正原则,对新兴弱小竞争者应体现差别原则,招标人和投标人在自由选择的最低价中标规则的博弈能体现“最大的最小值”规则的效率原则等等。“正义要求人们能够进行选择而且能够为自己选择的代价承担责任。自由主义的平等主义者正确地坚持,仅当人们的偏好和能力是在正义的条件下发展出来的,社会才能够理直气壮地要求人们为自己的选择承担责任。”[3](P102)这样的制度,其道德原则才是可审视的,人们为自己的选择承担责任的个人负责制才是合理的。

相应地,通过正义理论视角的梳理,本研究认为,中国招标投标制度中应该改革两大立法原理:第一,由招标人而不是社会评标专家委员会行使中标决策权;第二,最低价中标而不是综合评审最高分中标。具体地说,将招标投标的决策过程原则改革为:第一,由招标人负责人而不是社会评标专家委员会来决定资格预审阶段入围的7家投标人;第二,在正式投标阶段,这7家入围投标人中报价最低的自然中标。

深圳市政府在2015年8月18日发布了《关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》*深府【2015】73号,规定由专家组成的评标委员会将由定量评审向定性评审转变,其评审结果仅作为招标人参考,不再确定分数排名,实现了招标人的权责统一,但深圳市的《若干规定》目前还仅是试点,因为这违反了《招标投标法》,《招标投标法》的修改还需要在实践试点的基础上,结合本研究所表明的、对立法原理的政治学反思。

[参考文献]

[1]约翰.罗尔斯.正义论[M].中国社会科学出版社,2010.

[2][美国]涛慕思·博格,罗尔斯:生平与正义理论[M].中国人民大学出版社,2010.

[3]威尔·金里卡.当代政治哲学[M].上海译文出版社,2011.

〔责任编辑:黎玫〕

On China’s Bidding System in the Perspective of Justice Theory

XIE Yuan-yu

(School of Government, Peking University, Beijing,100022, China)

Abstract:The bidding practice in China has fallen into a dilemma of anti-corruption, one way out of which is to re-examine the legislative principles of the bidding system from the justice perspective. This paper believes that the decision-making power of the tender and the bidder should fully embody the principle of equality and freedom; the formulation of the rules in the bidding system should be in accordance with the justice spirit of the “scene of ignorance”; opportunity of equality and fairness be reflected in the competition access of market subjects; difference principle be adopted with the emerging small competitors; the efficiency principle of “maximum of minimum value” be applied in the game where the tender and the bidder are free to choose the lowest winning. Therefore, China’s bidding system should be reformed in the following two legislation principles: first, the bid decision-making power should be exercised by the tenders instead of the social evaluation experts committee; second, the winning should go with the lowest bid rather than by a comprehensive assessment of the highest bid.

Key words:justice theory; public bidding system; the legislation principles

中图分类号:D912.1

文献标识码:A

文章编号:1006-723X(2016)02-0090-06

作者简介:谢远玉(1969-),男,江西瑞金人,北京大学政府管理学院高级工程师,博士研究生,主要从事政治理论、现当代中国政治研究。