北方河流生态修复模式研究

贾艾晨,王旭旭(大连理工大学建设工程学部水利工程学院,辽宁 大连 116024)

我国北方地区由于降水量少、集中等特点,造成河流绝大部分时间仅在狭窄的二级河槽内流淌,而大片的河滩则处于干涸状态。这些地区人口众多,城市密集,清洁的水源大都被拦蓄利用,城市排水成了这些河流的重要补给水源,因而也就不可避免地带来了水质污染问题[1]。因此,利用这些河道宽阔平坦的河滩构建生态修复措施,可以在节约河道沿岸农田及防护林用地的前提下净化污染河流水质。

近自然河流修复、人工湿地、生态浮床等生态修复技术近些年来在河流生态修复实践中有着不少应用。但河流污染往往类型复杂,既有城市生活污水及工业废水为主的点源污染;也有来自农村生活、种植业及养殖业为主的面源污染;也存在着人们对自然资源不合理开发利用引起的水土流失、湿地萎缩等生态环境恶化的问题。单一技术通常无法适应这些特征,需要在功能定位及目标需求的基础上,设计复合式技术工艺,才能高效稳定地发挥净化作用和生态功能[2]。本文以大连市复州河蔡房身段生态修复试验为例,通过对其河滩区的改造,探索包括近自然河流修复、人工湿地、生态浮床在内的多种生态修复技术相结合的生态修复方法,为北方河流生态修复提供易于推广的新模式。

1 河流生态修复模式

从修复空间角度来看,河流生态修复模式主要有两种:体内修复和体外修复。体内修复是指对河道本身进行修复,利用河岸、河床、河滩等建立生态修复措施以达到净化污染的目的。常用技术有生态护坡、生态河床修复、生态浮床等。体外修复是指在河道外修建生态修复措施,并通过水泵将污水引入,净化后再排入河道。这种修复模式由于依赖水泵,因此一定程度上增加了运营和管理成本。同时体外修复往往需占据大片河岸土地,对河道生态环境也会造成一些影响。

从选用生态修复技术数量上来看,河流生态修复模式分为单一式和复合式。单一式河流生态修复模式是指在分析河流及其污染类型的基础上,选择一种最佳适用的生态修复技术对河流进行修复。而复合式河流生态修复模式则是选用两种或更多的生态修复技术来修复河流。单一式的模式在我国已有不少应用,如张振兴等[3]运用近自然河流生态设计理念对长春市钱家沟河流和莲花山河流进行生态修复;朱琳等[4]运用水平潜流人工湿地技术净化北票市凉水河水质;高阳俊等[5]运用组合式生态浮床技术治理滇池入湖河流。常见河流生态修复技术及其适用类型见表1。

表1 河流生态修复技术及适用类型Tab.1 River eco-restoration techniques and its applicability

然而河流污染通常类型复杂,单一式的生态修复模式往往无法较好的净化水质,应根据河流的污染现状、物理结构和生态系统等特点,制定技术上科学、工程上合理、经济上可行的复合式生态修复模式[6]。

我国北方河流污染类型复杂、严重,河水流量小、水流截面狭窄,但河道漫滩较为开阔,有较大可利用空间[6]。根据上述特点,利用河流河滩建设复合式生态修复系统的生态修复模式应是我国北方地区污染河流修复的适用模式。

2 研究区概况

研究区位于辽宁省大连市,瓦房店境内东风水库上游复州河蔡房身段(39°43′N,121°59′E),见图1。此处为河流的转弯段,由东西流向转为南北流向,河道开阔,有多处分叉侧流,河滩面积大。研究区河流污染严重、类型复杂,由于其上游支流回头河是流经瓦房店污染较重的河流,因其接纳了瓦房店市的生活污水和工业废水,虽然有龙山污水处理厂进行处理,但受处理能力限制,出厂水质较差。此外,研究区上游流经大片农田及果园,大量流失的化肥和农药残留物成为面源污染。同时瓦房店市畜禽养殖规模较大,大部分畜禽粪便直接排入地表水[7]。复杂的污染情况使得研究区水质长期处于劣V类,严重影响周边生态环境及沿岸居民用水。

图1 试验场地Fig.1 Test site

表2 2016年9-11月研究区水质情况 mg/LTab.2 Water quality of research area from Sep 2016 to Nov 2016

3 试验场地及建设方法

研究区内河谷开阔,两岸堤防内有大片防护林,复州河在此分散为四处汊流,河漫滩平坦、面积大,有较大利用空间,较为适合选用体内修复模式。同时研究区内河流污染严重、污染类型复杂,单一式河流生态修复模式并不能较好的改善河流污染状况。因此根据对研究区河流的污染情况调查,针对研究区内河流有机污染、氮磷污染严重,长期面源污染输入及不合理的河道挖沙引起的生态破坏的现状,并参考研究区河流形态,选用近自然河流修复、人工湿地、生态浮床三项生态修复技术构建复合式生态修复技术方案。综上选择复合式体内生态修复模式作为试验场地建设依据,并依此提出两个试验场地方案(见图1)。

方案一:方案一的拟改造区域位于复州河道的右侧汊流及相连河滩,全程长约450 m,河道坡降为0.18%,占地面积约5 500 m2,由于正处于枯水期,该汊流已经断流。

方案二:方案二的拟改造区域位于复州河道的左侧汊流及相连河滩,全程长约200 m,河道坡降0.65%,占地面积约5 500 m2,目前该汊流河道通畅,流速较快。

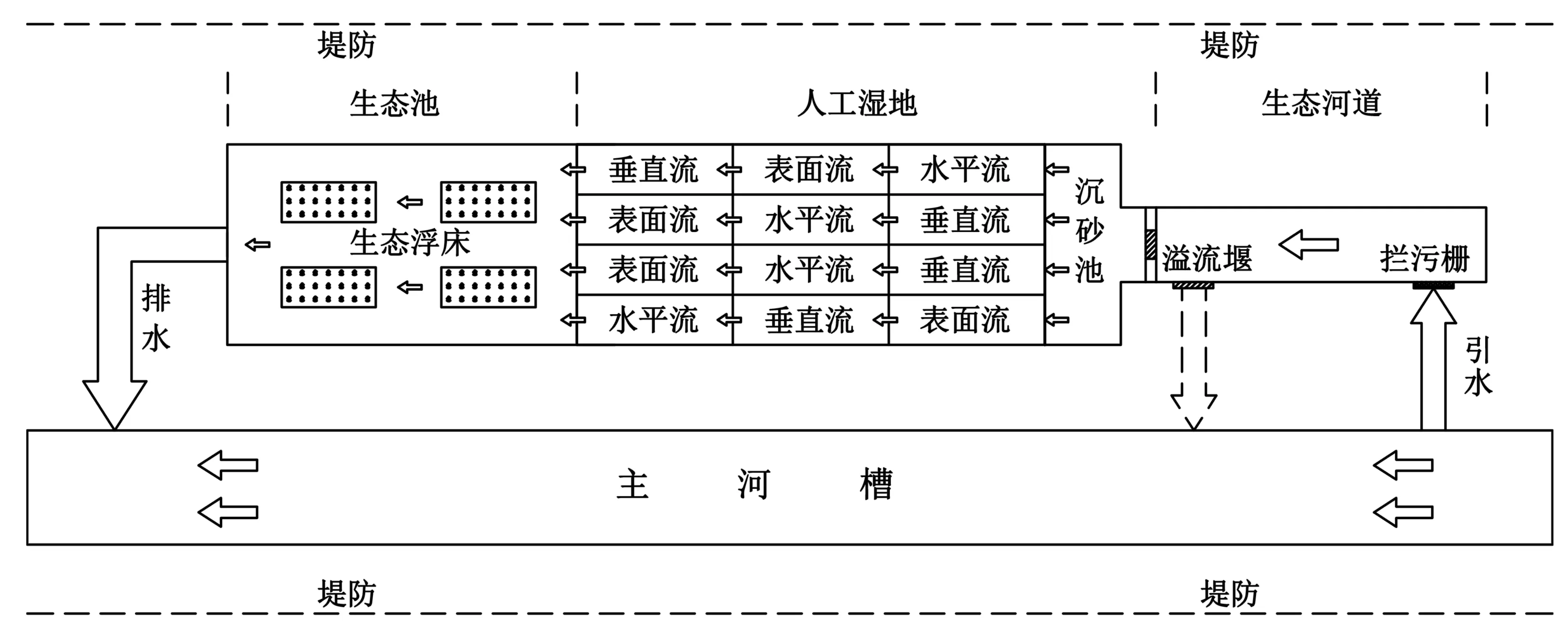

由于方案一的场地较方案二更远离主河槽,因此降低了丰水期受冲刷的风险。此外,方案一的拟改造区域更为狭长,有利于生态河道的建设。而方案一由于河道坡降较低可能导致进水流量的问题可以通过在出口处疏挖等措施进行解决。综上选择方案一作为试验地点,试验方案流程图见图2。平面布局来看整个试验场地分为3个区域:生态河道、人工湿地、生态池,三部分设施共同组成复合式生态修复系统。

3.1 生态河道

生态河道以原始河滩上干涸的汊流为改造基础,对其采用近自然的设计理念进行生态修复,包括蜿蜒性构建、复式断面构建、深潭浅滩构建及河岸植被带恢复。修复后的生态河道总长约为200 m,宽约10 m,河道坡降约为0.14%。入口处设置拦污栅,阻挡固体垃圾进入河道,河道末端构建溢流堰及水闸,控制进入人工湿地的流量。

图2 方案流程图Fig.2 Flow chart of program

3.1.1蜿蜒性构建

与直线型河道相比,蜿蜒的河道可以有效降低河道坡降,从而减小河流流速及输移泥沙的能力。同时对栖息地的质量和数量的改善也有一定帮助[8]。本方案的生态河道的蜿蜒性构建,保留原始河道的蜿蜒形态,仅对其进行必要的拓宽和加深,而原始河道中的直线型部分则进行蜿蜒性修复(见图3),以恢复河流的自然风貌。直线型河道进行蜿蜒性修复可由经验公式推求[8]:

R=KRB

(1)

Lm=KLB

(2)

Tm=KTB

(3)

L=KB

(4)

式中:R为弯曲半径;Lm为弯曲波长;Tm为弯曲幅度;L为过渡段长度;B为河道宽度;KR、KL、KT、K为经验系数,一般KR=2~3,KL=10~14,KT=4~5,K=1~5。

图3 河道蜿蜒模式推求简图Fig.3 Meandering river calculation diagram

3.1.2复式断面构建

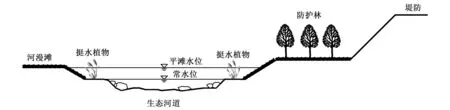

在满足河道防洪功能的前提下,采用复式断面替代传统生态亲和性较差的矩形和梯形断面,因地制宜的设置边坡和平台,可以有效的为水生动植物提供更多类型的栖息地,本方案复式断面见图4。

图4 复式断面图Fig.4 Compound cross section diagram

3.1.3深潭浅滩构建

自然河流的纵断面呈现出深潭浅滩交错的格局,深潭浅滩能形成急流、缓流等多种水流形态,有利于增加水体中溶解氧含量,以形成多样化的河流生境[9]。本方案采用人工堆放抛石,借助水流冲刷以恢复深潭浅滩结构。深潭浅滩的数量根据河道的蜿蜒性确定,每个弯曲段设置一对深潭浅滩。

3.1.4河岸植被带恢复

河岸植被带恢复在生态河道的建设中应用普遍。河岸植被可以影响河流的流速、河岸抗冲刷强度、泥沙沉积等。同时,合理分布的河岸植被还有助于减轻面源污染,提供景观休闲场所和多种生态服务功能[9]。试验区域河岸柳树成荫,河心滩地原有野生草本植物茂盛,包括水蓼、狗尾草、莎草、蓖麻、苍耳、蒲公英、水葱、芦苇、香蒲等。考虑到整修河道时有大量草籽及植物根部附于土壤中,因此仅补种些芦苇在河岸两侧。

3.2 人工湿地

3.2.1沉砂池

为满足人工湿地进水水质要求及减轻湿地污染负荷,应根据进水水质状况,在人工湿地前合理设置格栅、沉砂、初沉、稳定塘、厌氧、好氧等预处理工艺。考虑到研究区河面漂浮物较多的现状,在生态河道首末端设置格栅,人工湿地前设置简易沉砂池。沉砂池面积为110 m2,容积为46.2 m3,当进水流量为2 000 m3/d时,污水停留时间约为0.6 h。

3.2.2人工湿地

人工湿地区由4列并联运行的共12块人工湿地组成,总面积约为1 000 m2。每列人工湿地由表面流人工湿地、水平流人工湿地、垂直流人工湿地以不同顺序串联而成,排列方式见图2。3种类型的人工湿地池体尺寸均为长15 m,宽5 m,深0.8 m。外墙材料为浆砌石,内部隔墙为水泥砖,池体四周均用土工膜进行防渗处理。每个池体前后均设有管孔进出水,纵向各级人工湿地间有调节池,进行水位调控。第一、二、四列各类型相同的人工湿地的填料、植物、设计均相同,仅排列方式有差异。第二列及第三列的类型相同的人工湿地排列方式相同,但垂直流人工湿地的填料不同,水平流人工湿地的植物不同,表面流人工湿地的设计有差异,第二列表面流人工湿地有沉水区,而第三列没有。这样的排列方式便于后期分析不同填料、植物、设计、浓度及排列方式对人工湿地净化效果的影响。

3.3 生态池

生态池是一种利用细菌、藻类、水生植物等协同作用处理污水的自然生物处理技术,亦可用于污染河流的治理。用于河流治理的生态池可以利用河边的洼地构建。试验区河滩上原有挖沙留下的洼地可作为生态池的改造基础,经修整后的生态池面积约为1 200 m2,深约1.3 m。由于生态池的容积较大,因此拥有丰富的生态多样性与生物多样性。而结合生态浮床可以有效增强生态池的自净能力与自我修复能力,使污染物得到充分的分解与净化。而浮床在水体表面的覆盖率不同,也会导致其对水体中营养物质去除率不一样。覆盖率以30%为分界点,当覆盖率小于30%时,营养物质去除率随覆盖率增加显著;而当覆盖率超过30%时,覆盖率增加对提高去除率的贡献则十分有限[10]。因此本方案生态池中的浮床覆盖率选定为30%,敷设面积为360 m2。

4 初期运行效果

4.1 现场运行情况

复合式生态修复系统于2015年9月9日建成后进行调试运行,由于季节因素,生态浮床及人工湿地的植物尚未完全种植,现场情况见图5。通过生态河道进入人工湿地的河水流量为2 000 m3/d,多余河水从溢流堰排入主河槽,每列人工湿地日处理流量500 m3/d。四列人工湿地分别净化后的河水经过三角堰流入生态池,后经溢流堰排入主河槽。从9月9日调试运行至10月28日,系统共运行50 d,现场运行状况良好,经过几次大雨的考验,证明利用河滩地建设的复合式生态修复系统不会对河道行洪产生影响。

图5 试验场地现场情况Fig.5 Current situation of test site

4.2 初期数据分析

自调试运行起,对系统各关键节点水质进行跟踪监测,分别于9月15日,9月21日,9月28日,10月12日,10月28日进行了5次采样并检测。选择生态河道入口及生态池出口两个采样点分析系统初期整体运行效果。分析指标为SS、COD、TN、TP等,各指标检测方法均按照国家标准,分析结果见图6。

图6 水质分析结果Fig.6 Results of water quality analysis

从最后一次数据来看,对各项指标均有一定的净化作用,其中SS和COD的净化作用较强(SS的净化率为78.1%,COD净化率为61.0%),而TN和TP的净化率一般(TN净化率为20.4%,TP净化率为16.2%)。而TN的前三次净化效果不佳,可能是由于进水流量过大,导致污水停留时间过短反硝化作用不完全导致的,因此在第三次取样后,将进水流量由3 000 m3/d调整为2 000 m3/d后,可见TN的净化率有所提高。

5 结 语

(1)本研究提出的生态修复模式利用北方河道拥有宽敞的河漫滩的特点,规避了常规生态措施占用农田或防护林用地的情况,共节约土地5 500 m2。

(2)复合式生态修复系统建成后运行稳定,日处理污染河水2 000 m3,雨季的运行状况证明,经过恰当选址的河漫滩建设复合式生态修复系统不会对河道行洪产生影响。

(3)通过对系统初期运行效果分析,对污染河流的SS、COD、TN、TP等指标均有一定净化效果。

□

[1] 郭 萧,叶许春,俞士敏,等.贾鲁河梯级河滩湿地冬季植被构建及净化效果研究[J].环境科学学报,2011,31(7):1 464-1 469.

[2] 刘福兴,宋祥甫,邹国燕,等.农村面源污染治理的4R理论与工程实践——水环境生态修复技术[J].农业环境科学学报,2013,32(11):2 105-2 111.

[3] 张振兴.北方中小河流生态修复方法及案例研究[D].长春:东北师范大学,2012.

[4] 朱 林.寒冷地区水平潜流人工湿地的优化设计[D].辽宁大连:大连理工大学,2013.

[5] 高阳俊,赵 振,孙从军.组合生态浮床在滇池入湖河流治理中的应用[J].中国给水排水,2009,25(15):46-48.

[6] 胡洪营,何 苗,朱铭捷.污染河流水质净化与生态修复技术及其集成化策略[J].给水排水,2005,31(4):1-9.

[7] 赵 杨,张 令.瓦房店市水环境质量存在的问题分析及对策研究[J].环境科学与管理,2013,38(9):61-63.

[8] 赫晓磊.山丘区生态河道设计方法研究[D].江苏扬州:扬州大学,2008.

[9] 刘大鹏.基于近自然设计的河流生态修复技术研究——以长春市饮用水源地入库河道为例[D].长春:东北师范大学,2010.

[10] 张 劲,黄 薇,桑连海.浮床植物水质净化能力及其影响因素研究[J].长江科学院院报,2011,28(12):39-42.