西周玉器之管窥

□穆朝娜

西周玉器之管窥

□穆朝娜

A Restricted View of Jade Articles of Western Zhou Dynasty

Mu Zhaona

Zhangjia po Tomb is located at Northwestern Fengjing and it is the biggest discovered tomb after the early period of Western Zhou Dynasty.The article analyzes the jade articles evacuated at Zhangjiapo Tomb, summarize the feature and how it reflects the style ofjade articles of Western Zhou Dynasty.

陕西省长安县沣河西岸一带相传是周文王的都城遗址。《诗·大雅·文王有声》:“既伐于崇,作邑于丰”。丰京亦称丰邑,周文王伐崇侯虎后自岐迁此,面积约8~10平方公里。现已发现西周大型夯土基址,被认为是西周王室的宫殿及宗庙区。

张家坡墓地位于丰京西北部,是目前发现的西周早期以后丰京内最大的一处墓地。从20世纪50年代开始,中国科学院考古研究所就在张家坡墓地进行长期的钻探和发掘工作,现已发现西周墓葬3000余座。20世纪80年代的发掘是张家坡西周墓地迄今最重要的一次工作,发掘墓葬390座,其中包括西周中期朝廷重臣井叔家族墓。特别是保存众多的玉器,年代跨度自西周早期至西周晚期,呈现出西周玉器发展的粗略脉络,也为研究西周时期的用玉制度提供了极为宝贵的资料。

一.礼兵遗韵

传统意义上,玉礼器包括璧、琮、圭等类器物,玉兵器有钺、戚、戈等。张家坡墓地出土的玉礼器数量较少,展览也仅展出了少数几件。与玉礼器相比,玉兵的数量较多,但它们大多已失去此前的仪仗功能,变成了仅具象征意义的明器,甚至是装饰品。

玉璧1件,由带云纹斑的阳起石制成,器形呈方圆形,并非标准意义上的圆形,中孔比较大,单面钻成,两面都有片切割的痕迹(图1)。

玉琮有圆孔和方孔两种,单节,素面无纹。圆孔者高9厘米,用灰色透闪石制成,器形较大(图2);方孔者高6.8厘米,利蛇纹石加方解石质,玉料呈黄色,夹杂着黑斑,一端直径较另一端稍大些(图3)。它们的外形相同,射口四周均不做加工,直接与琮体相连,但内孔有异,内孔圆形是琮的传统形式,而方形内孔的玉琮则是西周玉器的一个创新。

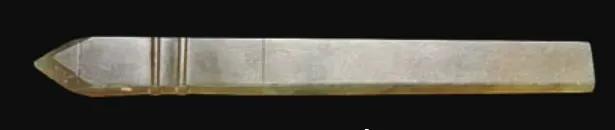

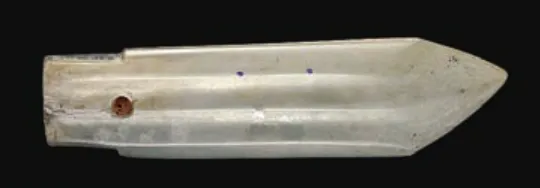

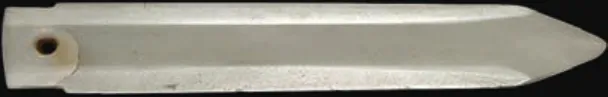

玉圭均为透闪石质的长条形尖首圭。一件长8.5、宽0.8、厚0.3厘米,由柄形器纵剖改制而成,柄形器的弦纹和线纹遗留于圭体(图4)。另一件长9.6、宽0.7、厚0.2厘米,后端平齐,中部有一个小穿孔。器身两面阴刻多条纵向线纹(图5)。

玉戈的数量较多,共12件。19世纪八十年代发掘的张家坡墓地390座墓中,共出土玉戈68件,这12件玉戈基本代表了该墓地出土的玉戈形制。

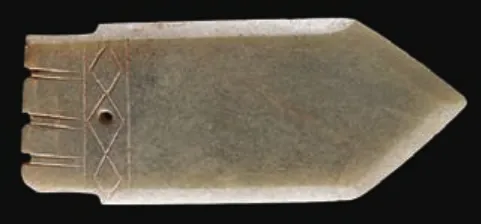

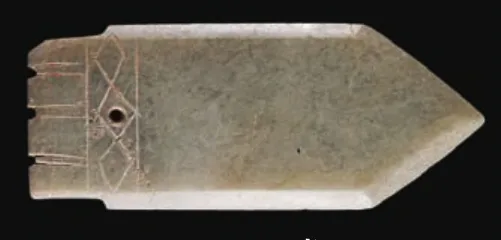

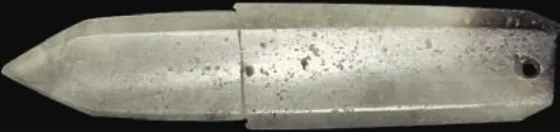

玉戈的用料以透闪石为主,但颜色有青白、灰白、灰绿、绿色等差别,个别的石性很强。根据援与内的特点,12件玉戈可分成三种型式:其一,直援直内戈,6件,长6、7厘米。但发掘出土的此类玉戈中,也有长20或30厘米的。直援直内是在戈的传统主流型式基础上的进一步简化。援与内皆平直,援长内短,援与内交界处没有上下阑,内部有一穿(图6、7)。一般光素无纹,只有1件特殊,在援与内交界处阴刻两道线纹,两线之间纵向刻菱形纹,内部边缘自上而下有三个小缺口,对应缺口阴刻两道横线(图8、9)。其二,直内曲援戈,有内,或援、内区分不明显,援的弧曲程度有大有小,援中部起脊,两侧边刃磨薄,脊与刃之间打磨内凹,内部一圆形穿孔(图10),有的则为长方形穿(图11)。这类玉戈展品5件,尺寸有大有小,有的长7厘米有余,有的不足4厘米;其三,长内短援戈,1件。这件玉戈由灰绿色透闪石制成,内后端有褐斑。器身一面平一面略内弧,直援短而窄,内部相对更长、更宽一些,内的尾端有一穿孔,援与内之间有一周刻纹(图12)。

玉戈最早见于新石器时代的凌家滩文化。夏代至商代的殷墟二期,玉戈与青铜戈的演进大致同步,主要作为仪仗用器。之后,玉戈的象征性功能减退,主要作为装饰品或冥器使用。有人认为,张家坡墓地的玉戈中,有孔的是装饰品,无孔的是冥器。此说并不太确切。在此次展出的玉戈中,就有两件出土于同一墓葬,系一块玉料对剖而成,随葬时放在一件玉钺的两侧,可见仍然具有象征意义,当为冥器,而非装饰品。所以,有无穿孔并不能作为判定其是否为装饰品的依据。只能说,带穿孔的玉戈有些为冥器,有些则为装饰品,穿孔只不过是保留了戈的原初造型的特征。

戚是带扉齿的钺。展品中有玉戚3件,都以绿色调的透闪石制作而成,有浅绿色和青绿色之别。以造型而论,有两种型式,一种是器身中央带很大的孔,扉齿外突明显。这样的玉戚只有1件,长9.6、宽 8.8、厚0.5、孔径5.6厘米。扁平长方形,顶端平直,圆弧刃,刃角微向上翘,两侧中部各有一组扉牙装饰,器身中央有一个大圆孔,孔由单面管钻而成,另一面有一条纵向解玉痕迹(图13);另一种器身不带穿孔,扉齿不像前一种形式的玉戚那样明显。这样的玉戚2件,一件器形极小,长3.0、宽2.4、厚0.3厘米,与刃相对的另一端平齐,中央有一两面桯钻而成的小穿孔,圆弧刃,两侧各有四个扉牙装饰(图14);另一件器长6.4、顶宽3.9、刃宽4.9、厚0.35厘米,不仅在一端有穿孔,还在两侧靠近扉齿处各有一单面钻的穿孔,一侧穿孔大另一侧穿孔小,穿孔位置也不在一条水平线上,估计是用来镶嵌绿松石或其它玉石的地方(图15)。与玉戈一样,这些玉戚也不再具备太多的礼仪功能,它们更像是具有象征意义的冥器,甚至退化成为装饰品。

图1 玉璧

图2 玉琮

图3 玉琮

图4 玉圭

图5 玉圭

图6 玉戈

图7 玉戈

图8 玉戈

图9 玉戈戈

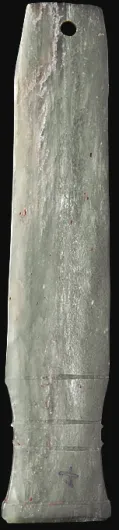

玉柄形器6件,根据有无纹饰和造型的特点,可分为四种类型:其一,素面无纹,器身不分节。1件,由绿色调的透闪石制作而成,正面微鼓,背面平滑,柄首平顶,束颈,颈部上下各有一道弦纹,中腰有两周平行凸弦纹。末端出一短榫,榫上有一穿孔(图16);其二,节状柄形器,即器身呈节状。1件,长14.5、宽1.8、厚1.4厘米。以青白色透闪石制成。截面呈扁方柱形,柄首作盝顶状,束颈,颈部有两道突起的阳线,器身又以凸弦纹为界分为四节,每节四面分别以阴线刻背对背的卷云纹一对,末端收缩成斗状短榫(图17);其三,扁平片状柄形器,圆弧顶上装饰一对扉牙,两侧有相互对称的扉牙,末端呈斜弧状或尖圆状,若榫,器身两面以西周时期典型的一面坡刀法装饰纹样。2件。一件长9.9、宽3.1、厚0.3厘米,以白中泛褐的透闪石制作而成,一鸟二龙纹。鸟纹在上,圆眼、勾喙、高冠,长尾向上向下回卷至头前,胸下有钩爪。下为一对龙纹,龙眼带长眼线,卷鼻张口,上面的龙纹只有龙首,下面的龙纹有头又有身,身体自下而上(图18)。另一件长9.7、宽3.5、厚0.3厘米,器身两面装饰一鸟一龙纹,鸟在上龙在下。圆睛、钩喙、高冠,长尾向上再向下回卷胸前,胸下有硕大的鸟爪。龙纹在下,张口、卷鼻,龙身长而曲折(图19);其四,素面扁平片状。1件。长7.1、宽3.2、厚0.3厘米。以湖绿色透闪石制成。顶部平齐,装饰一对扉牙,尾端尖圆。一侧边光素,另一侧边饰两对扉牙。顶端与尾端各有一穿孔,镶嵌着绿松石(图20)。

二.饰玉繁多

张家坡墓地出土的装饰用玉中,有些可以确定装饰的部位,有些只能笼统地界定为玉佩饰。以此而论,此次展出的饰玉有耳饰、发饰、项饰、胸腹饰和各种人物或动物造型的玉器。虽然说是饰玉,但有些玉器除了具有装饰效果外,还具有体现佩戴者身份、地位的礼仪功能。

耳饰有玉玦。玦形耳饰最早见于史前时期的兴隆洼文化,距今六、七千年。商代依然延续,但数量不多。张家坡墓出土的玉耳饰由黄色大理岩制成,继承了扁平圆形有缺口的传统形制,器身两面周边磨薄,呈现一条硬折的棱线。这样的玉玦2件,由一块玉料对剖制作而成,大小相同,直径3.1、孔径1.1、肉宽1.1、厚0.6厘米(图21)。

发饰有玉笄、玉鸟形笄帽等。笄乃束发之物,史前时期多以动物骨骼制笄,以玉制笄十分珍贵。玉笄长9.7、顶端径0.8厘米,白色透闪石质,整体呈圆柱形,顶端略精以阴线刻纹两周,其下渐细,末端收作尖锥状。笄帽是笄之一端的饰物,有的为圆球状,有的做成动物形状,比如鸟形(图22)。这件玉鸟形笄帽长2.3、宽1.2、高1.9厘米,用黄褐色透闪石制成,圆雕成一只小鸟,鸟儿圆睛、尖喙、双翅收合于鸟身两侧,以阴线刻翅羽和背部羽毛,双爪前伸,两爪之间有一小穿孔,底部有一圆口,以备纳笄榫,并由穿孔以销固定(图23)。

图10 玉戈

图11 玉戈

图12 玉戈

图13 玉戚

图14 玉戚

图15 玉戚

图16 玉柄形器

图17 玉柄形器

图18 玉柄形器

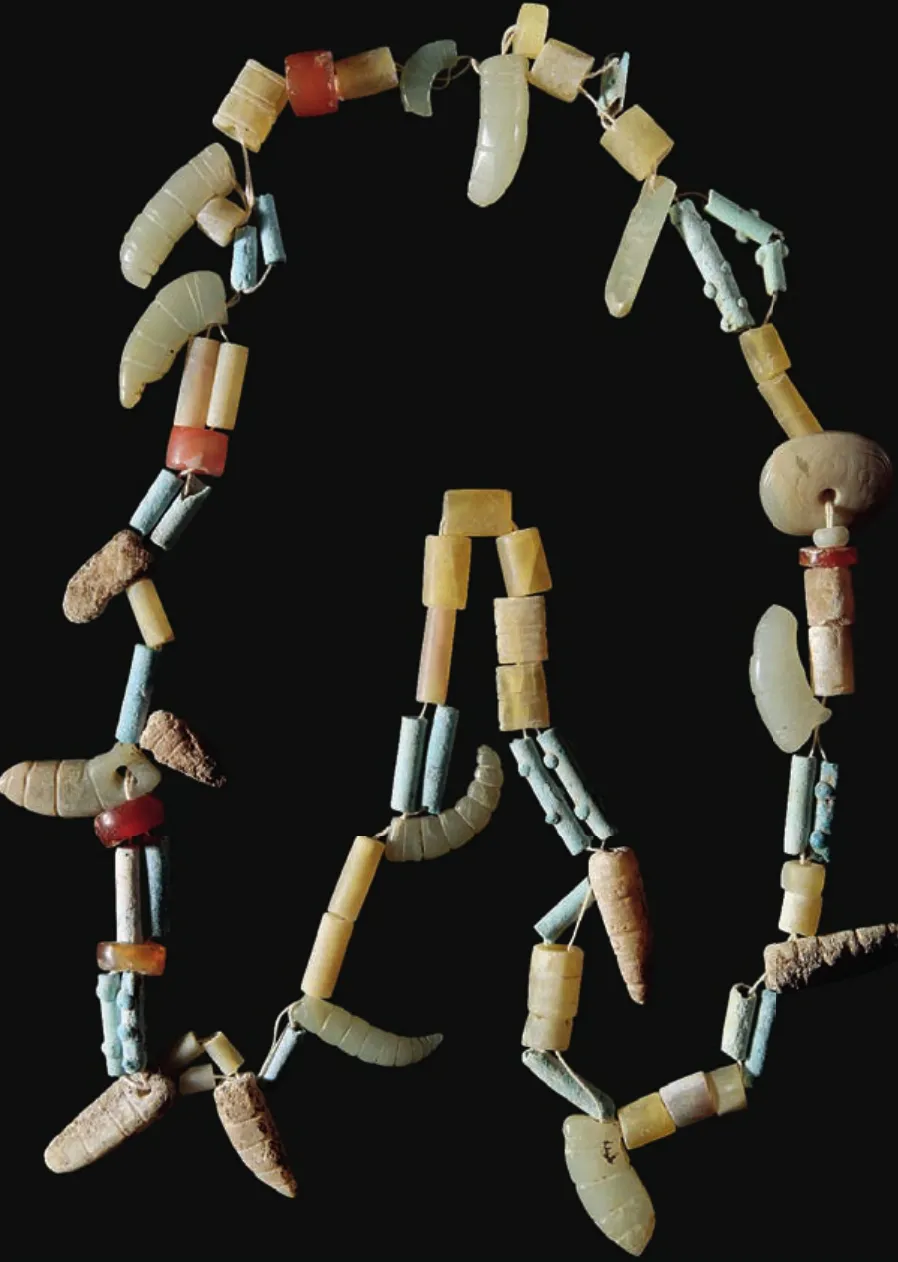

项饰作为颈部的饰物,早在史前时期就已出现,有骨制的、玉制的等。张家坡墓地出土的玉项饰长约40厘米,由1件椭圆形穿孔玉饰、15件玉蚕、1件三棱形玉饰、38件红色和淡黄色玉髓珠管以及30件浅蓝色料管组成(图24)。椭圆形穿孔玉饰长2.4厘米,由白色透闪石制成,隆起的一面以阴线刻圆睛、尖喙、翘尾的鸟纹,扁平的一面纹饰已磨蚀不清,仅见周边的圆圈纹。蚕形饰长2.0-3.0厘米,其中9件为白色透闪石,6件为受沁成灰白色的大理岩,蚕身以单阴线分出体节,头部有穿孔和阴线刻圆眼。三棱形玉饰长2.6厘米,为青白色透闪石,带穿孔。除料管为双行穿缀外,其它质地的饰件都以单行穿缀。这件项饰出于时围成两圈套在墓主人的颈部,由此可见其使用时的方式。

胸腹饰是西周时期贵族阶层的佩玉,一般称为玉组佩,或组玉佩。它自颈部垂下,直至胸腹部位。除了满足装饰功能,玉组佩还具有强烈的礼仪性质,体现着佩戴者的身份与地位。西周时期的玉组佩主要有两种形式,一种以梯形牌饰为主体构件,其下穿缀多条珠管流苏状饰物,仅出土于女性墓,有学者认为它是冠两侧的饰物;另一种以玉璜为主要构件,再辅以珠管等饰件,男性与女性墓中均出土,玉璜的数量与墓主人的身份等级有一定关系。张家坡墓出土的3件璜玉组佩在复原时似有所误。复原后的玉组佩由3件玉璜、4件玉管和148颗玛瑙珠、玉管等组成,但4件玉管很可能是玉握之类的葬玉,而非佩饰(图25)。作为玉组佩主体构件的3件玉璜均为透闪石质,可分为三种形制:三分之一玉环型,长9.5、宽1.8、厚0.8厘米,玉料受沁后半白半绿,绿为其本色,两面以一面坡的刀法刻三角形龙纹,龙尾斜向交叠;二分之一玉环型,长10.0、宽2.1、厚0.5厘米,两面刻双龙纹,龙头向外,龙尾斜向相叠;超过二分之一玉璧之型,长12.5、宽3.3、厚0.3厘米,两面都刻双龙纹,龙头向外,张口卷鼻,双尾相缠。这三件玉璜自上而下由小到大排列,璜两端有穿孔,上下璜的穿孔之间连缀红色玉髓珠和已受沁变色变松的细长玉管。佩戴时,最上端的玉璜放于颈后,其内凹的弧度恰与颈后吻合,其它部分拖垂于胸腹。

图19 玉柄形器

图20 玉柄形器

图21 玉玦

图22 玉鸟

图23 玉笄

图24 玉串饰

动物形玉器中,有些可能是玉组佩的构件,有些可能是器物或其它什么物体上的饰物。以题材而论,动物形玉器有想象出的龙、兽面等;会游的鱼、龟,会飞的鸟之类;会跑的四足动物玉兔、玉鹿、玉牛,以及昆虫类动物蝉、蚕等。

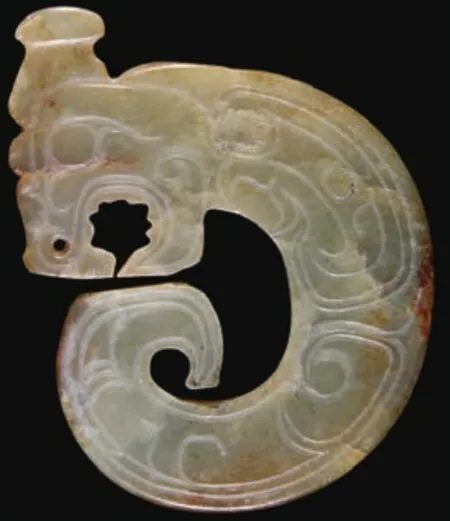

玉龙早在红山文化时期就已出现,以后一直沿袭制作,只是龙的形象在不断变化。张家坡墓地出土的玉龙中,多为西周时期的,但也有商代遗物,其与妇好墓出土的玉龙如出一辙。西周的玉龙数量较多,据其造型特点,大致可以分为四种类型:其一,菌状角的玦形龙。以黄绿色透闪石制成。龙体卷曲,尾尖内钩,头上有瓶状角,张口露齿,眼线很长,龙体上用大斜刀手法刻出卷云纹(图26)。这种造型的玉龙与商代玉龙具有明显的继承关系,兼具商与西周两个时代的特点。其二,长下颚的玉龙。以褐色透闪石制成。龙体弯曲,首尾相接成正圆形。龙首卷鼻,头顶有角,中有凸棱,这种形状的龙首轮廓是西周中期以后最流行的式样。张口,长舌卷曲,形成内圈,龙身刻弧线纹。龙尾平齐。背面无纹(图27);其三,璜形玉龙。整体呈璜形,臣字目或眼睛的眼线很长,菌状角,前胸下有一足或无足,龙身装饰卷云纹(图28);其四,半环形玉龙。整体呈半环形,以深青色透闪石制成。龙身弯曲成多半环形,器横断面为椭圆型。器的一端用浅浮雕刻出龙头,有双角、双圆睛,阔鼻,断面上刻出锯齿形牙,龙身无刻纹,另一端为尖尾,嘴部穿一孔(图29)。

图25 玉组佩

图26 玉龙

图27 玉龙

图28 玉龙

图29 玉龙

图30 有脚玉鱼

图31 有脚玉鱼

玉鱼早在新石器时代晚期的红山文化中就已出现,该文化有以绿松石制作的仅具轮廓的玉鱼,良渚文化则出现比较具象的玉鱼造型。商代,鱼成为玉器制作的一个重要题材。张家坡西周墓地出土的玉鱼以造型而论,大致可以分为两类,一类是有脚玉鱼,另一类是无脚玉鱼。它们主要以片雕的形式表现,厚度在0.3—0.4厘米,均以透闪石制成,但色彩并不统一。

有脚玉鱼的特点是在嘴巴下面雕出一手爪状物,但在具体的造型上,又可分为有脚直条形玉鱼、有脚垂尾玉鱼和有脚璜形玉鱼。有脚直条形玉鱼,长6-7、宽3厘米左右,身体呈直条形,丁字形嘴,阴线刻圆眼,以两道阴线刻腮线,以短阴线刻背鳍和腹鳍,尾部斜向,中以缺口分为上下,嘴巴下端有一穿孔(图30)。有脚垂尾玉鱼,长4-6、宽3厘米,嘴巴没有直条形玉鱼那么夸张,多以单阴线刻腮线,拱背、垂尾,圆睛,短阴线刻一背鳍一腹鳍或两腹鳍,嘴部有一小穿孔(图31)。有脚璜形玉鱼,这样的展品2件,属于一对,以乳白色透闪石制成,尖头垂尾,鱼身弯曲如弓,两面刻出圆眼、背鳍一、腹鳍二,嘴部有一小穿孔(图32)。

无脚玉鱼的特点是嘴巴下面未雕刻出手爪样的脚,整体形象若鱼静止时的样子。在具体的造型上,无脚玉鱼又可分为无脚直条形玉鱼、无脚垂尾玉鱼和无脚璜形玉鱼。无脚直条形玉鱼的数量较多,长度3-7厘米左右不等,宽1—2、厚0.3厘米左右,均以透闪石制成。背部以短阴线刻一背鳍和两腹鳍,阔嘴、歧尾,尾巴尖向上下分开(图33)。无脚垂尾玉鱼长7-9厘米,宽不足3厘米,以灰白色或青绿色透闪石制成。阔嘴、拱背,以短阴线刻一背鳍一腹鳍,嘴上有一穿孔。有的玉鱼雕刻精细些(图34),有的则雕琢得比较简单,仅具鱼的轮廓(图35)。无脚璜形玉鱼长5-7厘米,宽1厘米有余,以淡绿色、黄褐色或黄色透闪石制成,器身作条状弧形,似璜,阔嘴、弧背、分尾。两面均用阴线刻出圆眼、腮线、一背鳍和二腹鳍。嘴部有一小穿孔,尾部也有一小穿孔。(图36)。

图32 有脚玉鱼

图33 无脚玉鱼

图34 无脚玉鱼

图35 无脚玉鱼

图36 无脚玉鱼

图37 玉龟

图38 伏卧状玉鸟

图39 伏卧状玉鸟

图40 伏卧状玉鸟

新石时代的红山文化玉器群中,就有龟、鳖类的动物出现。张家坡西周墓中的152号墓出土一组共3件玉龟,此次展览展出了2件,大小形制完全相同。它们长2.48、宽2.04、厚0.88厘米,灰白色透闪石质。整体呈椭圆形,背部隆起,腹平无纹,以双阴线刻菱形纹,首尾两端有圆孔贯通(图37)。

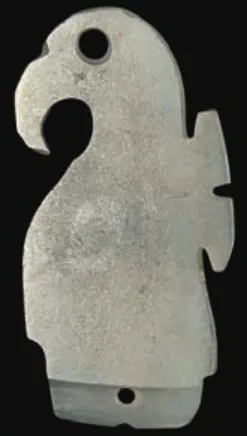

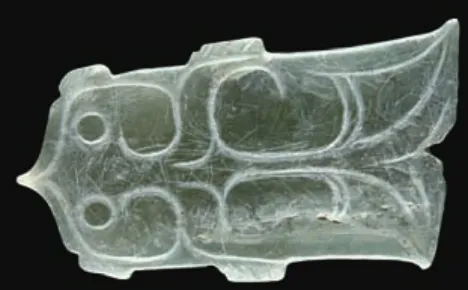

早在新石器时代的红山文化和良渚文化中,就已经出现半圆雕的玉鸟,红山文化的玉鸟多双翅半开半合,做站立枝头的静止之状,良渚文化的玉鸟多双翅展开,做俯冲之式,充满动感。商代,鸟依然是一个重要的表现题材,有立鸟、伏卧状鸟等多种造型。西周时期的玉鸟在继承了商代玉鸟造型的基本上,也有所创新有所发展。张家坡墓地出土的玉鸟对此有所反映。本次展览展出的玉鸟,大体可分为伏卧状鸟、俯冲状鸟和立鸟三种造型,每类玉鸟又包括不同的形式。玉料均为透闪石,只是颜色有灰白色、淡绿色、青白色等的区别。

伏卧状玉鸟又有宽喙宽尾、尖喙垂尾和尖喙长尾等样式,宽喙宽尾鸟有的长6-7厘米,有的长3厘米有余,宽2-3厘米,均以透闪石制成。鸟首前视或微上扬,两面以单阴线刻出细节,圆睛,头后飘绶,长翅上翘,胸前有伏爪,腹下有鱼鳍状装饰,尾宽而下垂,胸前有一小穿孔,个别在翅上有穿孔以镶嵌绿松石等物,宽尾下垂或平直后伸(图38)。尖喙垂尾1件,淡绿色透闪石质,尖喙,坑点眼,尖翅上扬,宽尾下垂,胸前有一小穿孔。以一道粗阴线分别出鸟身与鸟足、鸟尾(图39)。尖喙长尾鸟似喜鹊之形,展品中有1对,均以浅绿色透闪石制成,形状、大小相同。长7.9、宽1.9、厚0.6厘米,尖喙、圆睛、扬翅、长尾,以单阴两面刻纹,胸前有一小穿孔(图40)。

俯冲状玉鸟长、宽均在3厘米左右,厚0.3厘米左右。整体呈三角形,尖喙、圆睛,双翼展开,尾部圆弧状或分叉,一面刻纹或两面刻纹,有的以阴线刻出翅膀与鸟身的分界线,有的未刻出,仅具翅尾的轮廓,尖喙上有穿孔(图41)。

立鸟均呈站立之状,3件立鸟造型各不相同。其一,相背立鸟。高2.5厘米,浅绿色透闪石质。鸟头互相作尾,一鸟巨喙、圆睛,另一鸟尖喙、圆睛,头上有花冠突起,脑后有飘绶,鸟身刻以卷云纹。两面花纹相同。腹下有长方形凸榫,榫两侧有刻槽(图42)。其二,高3.2、宽1.6、厚0.2厘米,透闪石,青白色。鸟作站立状,尖喙,眼部钻一圆孔,象征圆睛,背部有一扉牙,以示羽翅,通体无刻纹。下部有一便条形短榫,榫上有小穿孔(图43)。其三,高4.9、宽2.8、厚0.5厘米,透闪石,浅绿色。两面刻纹相同,鸟作站立状,钩喙,圆睛,头定有长尖突,头后有角,颈部线纹刻出羽毛,扬翅,尾翼下垂(图44)。

四足动物造型的玉器有玉兔、玉鹿和玉牛等,各1件,玉兔和玉鹿均用灰白色透闪石制成,玉牛为灰褐色透闪石质地。这三种造型的玉器在商代就已出现。玉兔长4.9、高2.4、厚0.2厘米,做蹲伏状,耳朵向后伸,嘴部有一穿孔,两面素面无纹(图45)。玉鹿长4.4、高2.9、厚0.4厘米,梭形眼,回首伏卧,七叉鹿角,仅以阴线勾出前后肢与腹部的分界(图46)。玉牛长4.0、高2.6、厚0.5厘米,立姿,圆眼、张口、大耳、双角、短尾,牛腹中部有一穿孔(图47)。

图41 俯冲状玉鸟

图42 立鸟

图43 立鸟

图44 立鸟

图45 玉兔

图46 玉鹿

昆虫类动物蝉、蚕等造型在新石器时代也早已出现,比如石家河文化的玉蝉是其玉器群的一个主体造型,蚕在红山文化中也不罕见。此次展出张家坡出土玉蝉5件,可分为四种型式:其一,近圆雕,碧绿色透闪石质。蝉背平,以阴线刻出圆睛、双翼和背部;蝉腹圆鼓,以阴线刻纹,头端刻槽像嘴,上有一穿孔(图48)。其二,单面雕,具象型。2件玉蝉为一对,大小与形制完全相同。长2.0、宽1.5、厚0.4厘米,灰白色透闪石质。蝉背微凹,蝉腹鼓起,以阴线刻头端圆睛、横弦纹和双翼宽大,头端有穿孔(图49);其三,片雕,线刻,较抽象。长3.3、宽1.8、厚0.3厘米,青色透闪石质,系一扁平玉片两面刻出蝉形。蝉头较大,尖吻、圆睛,身出双翼。尖吻的两侧缘穿透一小孔(图50);其四,很抽象的造型。长7.7、宽2.3、厚0.6厘米,碧绿色透闪石质。一端为蝉头,尖吻,方眼,器身较长,两侧有扉棱,另一端出榫,榫上有一穿孔。器身两面均阴刻弦纹两道(图51)。

三.葬玉特色

秉持“事死如事生”的原则,西周形成了自己独特的丧葬礼俗,以玉随葬便是一个重要特征。周代的葬玉源于保护和强健死者魂魄的思想观念,认为玉有足够的灵性可以提供魂魄所需要的物精①。反过来,源于此种观念而制作的玉器便是葬玉。张家坡西周墓葬中出土的葬玉包括玉覆面、玉握、玉琀、玉棺饰等。葬玉在张家坡出土的玉器中占到2.3%,虽数量不多,但为战国至汉代葬玉之发达奠定了基础。

玉覆面用于覆盖死者的面部,由多件玉石缝织在丝织物上组成五官的形状。这些小件玉器有些是专门制作的,有些则由其它形状的玉器改制。它们的正面有纹饰,侧面和背面钻有小孔以供缝制。玉覆面是西周玉器中新出现的一种器类,迄今最早的玉覆面出土于张家坡157号井叔墓(相当于共王时期)。西周中晚期是玉覆面的繁荣期,春秋晚期是玉覆面的重要发展阶段。到战国末期,一些高等级墓葬可能已使用玉衣,玉覆面即被玉衣的头罩替代。

图47 玉牛

图48 玉蝉

图49 玉蝉

图50 玉蝉

图51 玉蝉

图53 玉握

张家坡西周墓地303号墓出土一组玉覆面组玉,由青色或青白色蛇纹石制成。正面刻纹,背面无纹,针孔均由侧面向背面穿透。其中,角形器1对,左右对称,内端为顾首龙纹,龙尾延伸外角。近中部透雕,针孔在两端;眉形器1对,左右对称,内端作卷云状,眉尖下垂。针孔在上下两角处;眼形器1对,椭圆形,刻同心圆三圈,中为眼珠。针孔在两侧;鼻梁形器1件,中腰有三道横束,其上下作花瓣状,上下两端各有一针孔;鼻形器1件,上端像鼻梁,下端像鼻翅,刻卷云纹,上下两端都有针孔;齿形器7件,三角形,正倒相间像上下齿。上下两端各有一针孔(图52)。

握,也称握手,是指墓主双手所握之物。握有丝质的,有玉质的,后者即称玉握或握玉。玉握之形表现出相当的随意性,有玉管、玉鱼和玉片等,这些玉器器体细长,比较容易置于死者手中,无特定的等级意义。

张家坡西周墓地219号墓出土一对玉握,长7.8、直径2.0、孔径0.6厘米。白色大理岩制成,外涂朱红。为圆柱形管状,中有穿孔,两端穿透。这对玉握分别握于左右手(图53)。

棺饰用玉是棺饰荒帷上的用玉。西周的棺外罩有木质框架,四面谓墙,顶盖称柳,架外再围以布帛,称荒帷,它是对死者生前居室中帷幄类设施的模仿。据《礼记·丧大记》记载,只有君、大夫和士等贵族阶层才能使用荒帷。荒帷上缝缀玉石鱼、贝、串珠等,是为棺饰用玉。张家坡墓地对棺饰用玉表现得极为显著,比如170号墓外棺的东南角和西南角分别发现16件作为棺饰的玉鱼。此文择三例:其一,长9.1、宽2.1、厚0.3厘米。浅褐色透闪石质。阔嘴,尖吻上翘,直身,分尾下垂,背末端出一尖尾。两面刻出头部、圆睛、背鳍一、腹鳍二,腹前有伏爪。背鳍上有一穿孔(图54);其二,长9.8、宽1.8、厚0.3厘米。浅褐色透闪石质,背部前端有褐斑。阔嘴,尖吻上翘,直背,分尾下垂,背后端有短尖尾。两面刻出头部、圆睛、背鳍一、腹鳍二,腹前有短爪,背鳍上有一穿孔(图55);其三,长7.2、宽1.6、厚0.2厘米。透绿色闪石质。阔嘴,尖吻上翘,直身,分尾下垂。两面刻出头部、圆睛,背鳍一、腹鳍一,腹前有伏爪。嘴部有一小穿孔(图56)。

上述三类玉器,我们可以从两个层面上加以分析:一个层面,是玉器文化层面,即玉器特征。另一个层面,是社会层面,即这些玉器反映了怎样的社会状况。

从玉器特征层面上,可以看出张家坡墓地出土玉器有这样几个特点: 第一,玉料多采用绿色调的透闪石,也使用蛇纹石、大理石、玛瑙、水晶、绿松石等;第二,绝大多数玉器为片雕,沿袭了商代玉器剪影似的造型方式,追求整体轮廓与现实之物的相似性;第三,素面玉器占的比重较大,饰纹玉器走向两个极端,或是简单的阴线(直线或曲线)装饰,或是精致的龙纹、凤纹或人纹的组合图案,充满了神秘色彩;第四,上述玉器中有些带有明显的加工痕迹,比如片切割痕,为研究当时的加工工艺提供了很好的实物资料。

从玉器功能看,张家坡西周墓地出土玉器包括礼玉、装饰用玉和葬玉,它们基本反映了西周玉器群的主要构成。装饰用玉成为西周玉器的主流,这是史前用玉类型经过商代的嬗变后的又一次重大变化。但与商代不同的是,葬玉得到更多的重视,葬玉开始走上系统化的道路。这两类用玉的突出与传统礼玉的衰落是西周崇尚规范人与人之间关系的礼制的反映。

注释:

①孙庆伟《周代用玉制度研究》,上海古籍出版社,2008年。

(责任编辑:郭彤)

图52 玉覆面组玉

图54 玉鱼形棺饰

图55 玉鱼形棺饰

图56 玉鱼形棺饰