独立许可、专利池与一体化:累积创新中的厂商行为

江喜林,董 亮,易艳春

(1.湖北师范学院,湖北 黄石 435002;2.桂林电子科技大学,广西 桂林 541004)

独立许可、专利池与一体化:累积创新中的厂商行为

江喜林1,董亮2,易艳春1

(1.湖北师范学院,湖北黄石435002;2.桂林电子科技大学,广西桂林541004)

摘要:在技术创新活动中,专利授权形成的“专利丛林”阻碍了技术创新和应用推广的进程,这种“反公共地悲剧”可以通过组建专利池或实施纵向一体化予以缓解。当上游专利之外存在研发效率较高的潜在竞争者时,已有专利、竞争性专利开发者和生产厂商之间的博弈会打破这种合作困境,从而有利于实现有效率的市场结果。这为公共部门的规制政策提供思路,公共部门可以为上游专利的潜在进入者提供各种形式的资助以提高潜在进入者的研发效率。

关键词:累积创新;“反公共地悲剧”问题;专利授权;一体化

1引言

随着现代工业的技术密集化程度提高,加上现行专利体系的授权标准偏低,使得大量相关专利不断堆积形成“专利丛林”。繁多的专利授权和频发的专利诉讼常常使潜在的技术创新和应用推广被扼杀在摇篮中,阻碍了创新的进程,这称为“反公共地悲剧”问题。

“反公共地悲剧”问题与不当的专利授权安排有关,为了更好地激励创新活动,专利授权问题引起了众多学者的研究。Shapiro对互补专利授权进行了分析,结果表明,专利池的授权形式会给专利持有者带来更高的收益,同时增加消费者剩余[1]。董雪兵、史晋川探讨了知识产权制度的社会福利效应,比较了各种具体知识产权制度的效率及在各种特殊产业中的应用保护[2]。唐要家、唐春晖分析了系统产业中企业在创新活动中的竞争与合作,指出互补性专利许可会形成独特的纵向市场结构,交叉许可、专利池等许可合作组织形式有助于降低创新与许可中的交易成本,促进市场竞争和动态效率[3]。Lerner 和 Tirole探讨了介于完全替代和完全互补之间的专利池,指出专利池中专利之间的互补性与社会得益之间正向相关[4]。Brenner设计出一种有利于增加社会福利的专利池形成机制,并指出有效率的专利池形成机制应当包括的两个特征[5]。Dequiedt 和 Versaevel采取事前视角建立了一个多阶段动态创新模型,指出专利池形成之前,创新者的投资规模会上升,在专利池形成后会下降[6]。Aoki 和 Nagaoka认为,阻碍专利池形成的主要障碍是专利持有者的“搭便车”以及专利池成员之间的谈判失败[7]。Langinier对专利池的形成进行了分析,指出专利宽度可能影响专利池的形成,如果两个专利的宽度都很宽泛,或者一个专利的宽度很宽泛而另一个很窄,两者之间有可能形成专利池,否则很难形成专利池[8]。

现有文献对于专利池的研究较多,分析也很深入,但对累积创新中并购问题的研究并不多。虽然有一些文献分析了累积创新中的纵向并购,但是累积创新中还存在横向并购或混合并购的可能,这在已有文献中很少论及。其次,现有文献通常是在给定了解决方案的前提下分析专利池或者纵向合并的形成机理或影响,但尚未研究当事人在专利池和各种并购之间的决策,即专利池和并购活动的内生化过程。

本文以多个上游专利和一个下游厂商整体需求的独特许可交易结构为研究对象,探讨以下两个问题:其一,专利池作为缓解反公共地悲剧问题的方案是因为专利持有者之间合作具有增进各方利益的空间,那么专利之间以及专利和下游厂商之间的纵向、横向或混合式的并购是否也可以增进各方利益,如果有,组建专利池或实施各种并购活动的条件和范围是什么;其二,虽然互补性专利池和并购对各方都有好处,但累积创新中专利池和相关的并购并未普遍出现,其原因为何,公共部门应该实行什么样的政策来规制专利授权中的这种市场失灵。

2专利授权的一般情形:独立许可

2.1 模型假设

建立一个有关专利许可的垂直市场结构模型:有一个生产厂商M(下文简称厂商),以不变的边际成本c生产一种新产品,生产需要n项专利技术,且它们之间是互补的,每项专利被唯一的持有人持有,n≥1。厂商以计件付费的形式获得专利许可,这n项专利收取的费率是相同的,第i项专利的费率记为ri,i=1,Λ,n。市场的反需求函数为p=a-q,其中,p、q分别表示产品价格和产品销量。

2.2 独立许可下的均衡

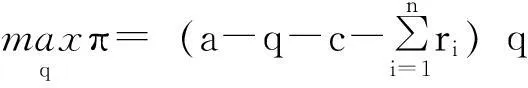

在专利独立授权情形下,厂商须分别向每位专利持有者交纳专利使用费。厂商要确定一个最优的产量以使利润最大化,每位专利持有者都要制定自己的许可费率以最大化专利费收入。厂商的利润同时取决于产出水平和许可费率,每位专利持有者的许可费收入取决于产出水平和自己的许可费率。因此,独立许可的情形可视为是n个专利持有者以及下游厂商之间的完全信息静态博弈,为得到纳什均衡,分别解n+1个参与人的最优化规划即可。厂商的规划为:

(1)

由一阶条件可得:

(2)

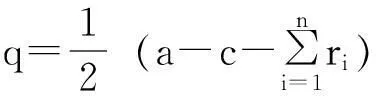

记第i个专利持有者为Pi,i=1,Λ,n。Pi的规划为:

(3)

由一阶条件可得:

(4)

3联合许可与一体化

3.1 专利池

可知,若上游有两家以上专利持有者,联合许可与独立许可相比,每位专利持有者的收益提高了,同时,厂商的单位产出许可费成本降低了,产出水平和利润因此都增加了。这表明,当上游存在多家专利持有者时,以专利池的形式进行专利许可对双方都有增益,故独立许可存在帕累托改进的可能。除了专利池可以增进各方利益外,专利和厂商之间的并购也有类似的效果。

3.2 纵向一体化

当专利持有者没有组成专利池时的纵向一体化,分以下两种情况。

(1)下游厂商收购上游专利。厂商若试图收购k项(k=0,1,Λ,n)专利,收购后的利润为δ2/4(n-k+1)2。显然,一项专利持有者接受收购的价格不能低于他拒绝收购的条件下所得收益(在这里,假设所有专利持有者拒绝或接受的选择是一致的),厂商的最低收购成本为kδ2/2(n+1)2。因此,厂商从事并购的参与约束为:

δ2/4(n-k+1)2-kδ2/2(n+1)2≥

δ2/4(n+1)2

(5)

满足式(5)意味着满足式(6):

2n2+2(1-2k)n+2k2-3k≤0

(6)

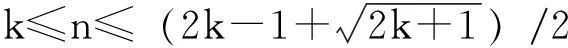

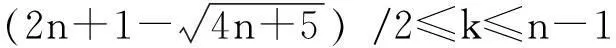

易知,n与k须满足式(7):

(7)

满足式(7)意味着k和n需满足式(8):

(8)

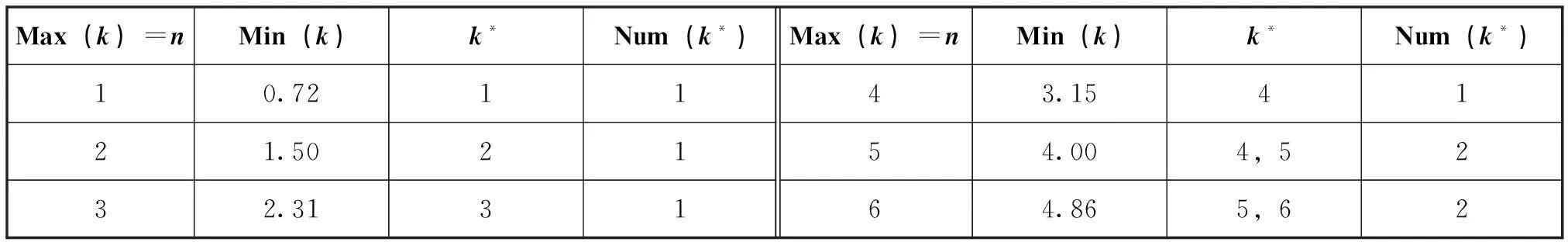

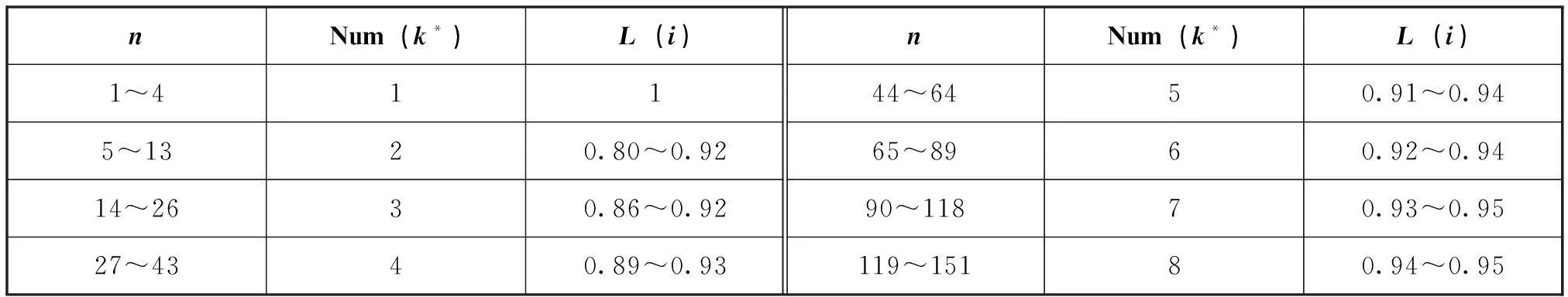

表2 专利授权者数量与一体化程度

上文的分析表明厂商收购上游专利总是可行的,但只是给出了收购数量的范围,并未给出最优的收购数量。厂商最优的收购数量就是使厂商收购利润最大化的收购数量,即解如下规划:

(9)

由一阶条件可得k**=n+1-(n+1)2/3。易知,k

(2)上游专利收购下游厂商。理论上,专利持有者也面临是否要收购厂商的问题。若由某位专利持有者Pi(i=1,…,n)收购下游厂商,由于专利持有者替代了厂商并要向其他n-1位专利持有者支付专利许可费,故收购者所得收益为δ2/4n2。此外,收购者还需向下游厂商支付不低于δ2/4(n+1)2的转让价格。∀n≥1,有δ2/4n2-δ2/4(n+1)2<δ2/2(n+1)2。因此,专利持有者不会仅仅只收购下游厂商,因为厂商所获利润如此至少,只有每位专利持有者的1/2,而收购成本相对较高,以至于专利持有者仅仅收购下游厂商无利可图。

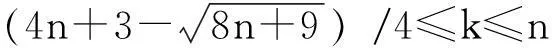

3.3 横向一体化:上游专利收购其他专利

若满足适当的条件,上游专利持有者也会有动力对其他专利进行横向收购。若某位专利持有者Pi试图收购k项(k=0,1,…,n-1)其他专利。收购后,上游专利减少为n-k家,故收购者获得的收益为δ2/2(n-k+1)2,最低收购成本为kδ2/2(n+1)2。要使收购者愿意收购,起码要保证收购后的情形要不比收购前差,即下式必须得到满足:

δ2/2(n-k+1)2-kδ2/2(n+1)2≥

δ2/2(n+1)2

(10)

满足式(10)意味着k须使式(11)成立:

(11)

定义式(11)左边为Min(k),表示收购者最低的可行收购数量。随着上游专利持有者数量的增加,相对于n来说,收购数量的最大和最小取值差额增加得很缓慢,因此,其可取值范围也扩展得很缓慢,这意味着收购数量总是取最接近n的若干个值,故一体化程度非常之高。易知,当k∈[Min(k),n-1]时,收购者的利润随着收购数量的增加而增加。因此,收购者有动力会收购其他n-1家专利,成为专利独揽者,独自对厂商授权。

3.4 混合一体化:上游专利收购下游厂商和其他专利

虽然专利不会仅收购厂商,但有可能在收购其他专利的同时对厂商进行收购,即实施混合的一体化。若某位专利持有者Pi同时收购厂商和其他k(k=0,1,…,n-1)项专利,则其替代原来的厂商进行生产。由于收购后仅须支付n-k-1项专利的许可费,因此收购者获得生产利润为δ2/4(n-k)2,向被收购的专利持有者和生产厂商支付的最低收购成本分别为kδ2/2(n+1)2、δ2/4(n+1)2。这种收购的参与约束为:

δ2[1/4(n-k)2-k/2(n+1)2-1/4(n+1)2]≥δ2/2(n+1)2

(12)

满足式(12)意味着k须使式(13)成立:

(13)

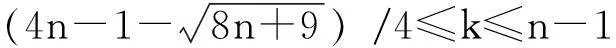

定义式(13)左边为Min(k)。同纵向一体化中的情形类似,收购者有动力把所有其他n-1家专利收购,同时收购下游厂商。各种一体化类型如表3所示,表中“→”表示前者被后者收购,例如“P→M”表示专利被下游厂商收购,“←”的含义类似。

表3 一体化的类型

综合以上情况可知,厂商总是有动力收购专利,而且专利之间也有激励实施一体化。但是专利并没有激励仅仅收购厂商,但当专利在收购其他专利时也会同时收购厂商。因此,理论上讲,最有效率的市场安排就是上游专利和下游厂商完全合并为一家厂商。

4竞争条件下的专利许可与一体化

4.1 竞争性专利

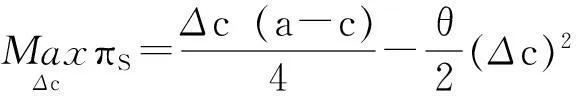

假设上游出现了一项新专利S,该专利是成本削减型的,且对于厂商来说,新专利和专利N(即原专利中的某一项)是可以相互替代的,新专利的研发成本函数为CS=θ·(Δc)2/2,Δc表示该项专利给生产厂商带来的单位产品成本减少量,θ表示新专利开发者的投入产出效率,θ越大表示效率越低。易知,新专利持有者的规划为:

(14)

4.2 面临竞争性专利时的专利许可

(1)原专利独立许可。厂商采用新专利和专利N所得利润分别为(δ+Δc-rS)2/4n2,(δ-rN)2/4n2。可知,新专利和专利N谁者胜出,取决于Δc-rS和rn的比较。当新专利持有者是在位者时,其投入Cs是沉没成本,且Δc是既定的,新专利持有者只需将许可费rS定在区间[0,Δc+rn)的任意水平上,即可将专利N淘汰。当新专利持有者是潜在进入者时,竞争结果取决于新专利开发者的研发效率:当θ<1/2n时,-rn≤0<Δc-rS,这表明,即使专利N实施免费许可,新专利开发者都可胜出,并且实现利润最大化;当θ>1/2n时,Δc-rS<0≤rn,专利持有者N只要收取低于rS-Δc且非负的许可费率,即rn∈[0,rS-Δc),即可将新专利淘汰;当θ=1/2n时,Δc-rS=0≤rn,专利持有者N会采取免费许可策略,新专利会使rS=Δc,此时对于厂商来说,采取专利N或者新专利是无差异的。

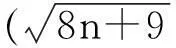

(2)原专利组成专利池。如果上游的所有原专利在专利N的替代性专利出现之前就组成了专利池,那么新专利持有者只能作为独立授权者。厂商采用新专利与不采用的利润分别为(δ+Δc-rS)2/16,δ2/16。当新专利开发者是潜在进入者时,结果取决于新专利开发者的研发效率:当θ<1/2n时,Δc-rS>0,厂商会采用新专利,且新专利可实现利润最大化,新专利开发者会选择进入;当θ>1/2n时,Δc-rS<0,厂商不会采用新专利,新专利开发者不会进入;当θ=1/2n时,Δc-rS=0,对于厂商来说,采用或不采用新专利是无差异的。当新专利的持有者是在位者时,Δc是既定的,新专利开发者的投入是沉没成本,它只需将许可费率定在区间[0,Δc)上的任何水平上,厂商就会采用新专利,新专利持有者会把许可费率定在非常接近Δc的水平上。

4.3 上游专利组成专利池时的一体化

若上游专利在竞争性专利出现之前就已经组成专利池。在不存在事前研发协议的条件下,为使利润达到最大化,新专利的开发者在开发前会按遵循规划即式(14)制定一个成本削减水平Δc和专利许可费率。此时,许可费率是有可能偏离成本削减水平的,但当新专利被开发出来之后,成本投入即成为沉没成本,新专利持有者在事后会采取的最佳策略是使许可费率等于成本削减水平。因此,在完全信息的条件下,厂商规划的目标函数为π=q(a-c-rP-q)。易知,均衡的产出、专利池许可费率和厂商利润都不受成本削减水平和专利许可费率的影响。因此,新专利开发者实际上会实施以下规划:

(15)

在均衡状态下,rS=Δc=δ/4θ,收益为δ2/16θ,利润为δ2/32θ。上游专利已组成了专利池时,市场仍然有通过并购以改进效率的空间,并购分为下游厂商对专利的收购,专利对下游厂商的收购或混合式的一体化,每种情况下又有不同情况的分类,具体如下:

第一类情形是下游厂商对上游专利的收购。理论上可能出现三种情况:第一种情况,厂商不采用新专利,且仅收购专利池;第二种情况,厂商采用新专利,且仅收购新专利;第三种情况,厂商同时收购专利池和新专利。第一种情况成立的条件是收购价格属于(δ2/8,3δ2/16)。第二种情况不成立。第三种情况成立的条件是θ>1,只有新专利开发者的研发效率足够低时,新专利才有可能被厂商并购。因为,若新专利开发者的研发效率高,则其利润也较高,而厂商的垄断利润有限,承受不了过高的收购成本。

第二类情形是上游专利对对下游厂商的收购。易知,新专利持有者没有激励收购厂商。当收购价格属于(δ2/16,δ2/8)时,专利池收购厂商的交易可以完成。

第三类情形是横向一体化。第一种情况,新专利被专利池收购。第二种情况,专利池被新专利收购。易知,这两种情况都不成立。

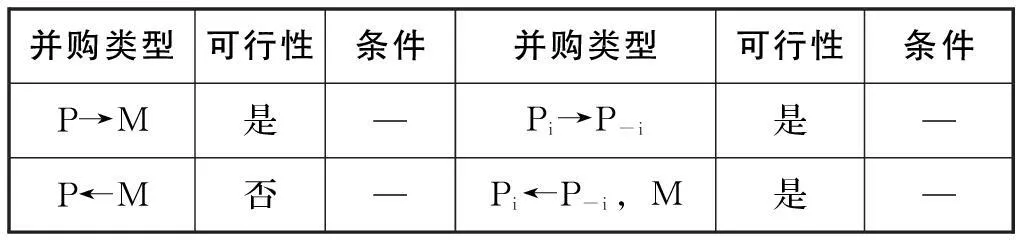

表4 竞争性条件下一体化的类型

第四类情形是混合的一体化。第一种情况,专利池同时收购下游厂商和新专利。第二种情况,新专利持有者同时收购下游厂商和专利池。这两种情况成立的条件是相同的,即θ>1。只有新专利开发者的研发效率较低时,双方才有参与该项交易的激励。若新专利开发者的研发效率较高,则专利池的收购成本也较高,使得收购无利可图。

综合以上情况可知,下游厂商和专利池之间总是有激励实施一体化,而一体化的方式可以是上游并购下游,或下游并购上游。上游专利之间单纯的横向的并购是很少发生的,它只能作为纵向并购的附属交易出现。新专利是否参与到并购交易中,取决于新专利开发者的研发效率,而且新专利总是不会参与单项的并购交易中。

5合作困境与规制政策

上游专利组建专利池或者上游专利和下游厂商之间的一体化对于各方来说都是有益的。不仅如此,一体化对消费者也有增益,因为均衡产量q*=(a-c)/2(n+1)关于n递减。上游专利授权者数量越少,生产厂商的产出水平越高,而价格越低,消费者剩余增加。故专利和生产厂商之间的一体化是一种帕累托改进。

虽然组建专利池或者一体化总是对各方都有利的,但现实中,一体化往往没有充分实现。Aoki和Nagaoka与此有关的解释是,“搭便车”现象可能是阻碍专利池形成的主要原因之一。可以这样说明,在横向一体化的情形下,当上游专利中除专利持有者i外的其他专利组成了一个专利池,专利持有者i进行独立授权。那么,局面变成了厂商向两个专利持有人付费的情形,这样,专利持有人i能获得δ2/18的收益。若专利持有人i选择加入专利池,则相当于上游只有一家专利,这样,专利持有人i能获得δ2/8n的收益。在上游专利授权者数量比较少(n≤2)时,专利持有人i才会有动力加入专利池,若上游专利授权者比较多(n≥3),专利持有人i会选择独立授权。尽管一体化能给专利持有者整体以及下游厂商都带来增益,显然,这种“囚徒困境”的局面会阻碍一体化的实现。在下游厂商收购上游专利或者混合一体化的情形下,对于最后被收购的专利持有者来说,独立授权可以获得上游的垄断地位,收益总比被收购好。因此,每个专利持有人都有激励等待成为“最后一个”,从而形成“囚徒困境”的局面,阻碍一体化的实现。

理论上,政府可以实施规制政策促进一体化,但不恰当的方式带来较高的市场扭曲效应,从而成本过高。如果上游存在一个研发效率较高的潜在进入者,该潜在进入者试图开发专利N的替代品,那么专利持有者N为避免被淘汰会积极加入或者组建专利池,而不会企图变成“最后一个”,因为专利N的持有者事先加入专利池就可以凭借契约获取固定的收益,这为打破一体化的“囚徒困境”提供了一种机会,即政府可以采取一种较为温和、扭曲效应相对较小的规制政策来激励专利授权中的一体化,这种干预可以是政府为上游专利的潜在进入者提供研究补贴、资助或提供基础设施等方面的便利,也可以是其他任何可以提高潜在进入者研发效率的方式。

6结论与启示

第一,上游专利的独立授权使整个市场处于缺乏效率的状态,互补性专利池的出现降低了专利对市场的扭曲程度,是一种帕累托改进。但专利池并非最有效率的市场结果,专利池和下游厂商之间的纵向一体化仍然是一个帕累托改进,不仅如此,部分市场参与者之间的并购也是有利于增进各方利益的。

第二,充分有效率的市场结构是专利和下游厂商合并为一家企业,而实现这种结果的并购形式是多样化的。在不考虑上游专利的潜在竞争者时,或者由下游厂商收购所有上游专利,或者由一家专利收购其他专利和下游厂商,最终结果都是一样的。若考虑出现竞争性专利且上游专利组成了专利池,那么当竞争性专利持有者的研发效率足够高时,由专利池、竞争性专利或下游厂商其中任何一方并购其他两方都是可行的。

第三,考虑新的替代性专利出现时,新的替代性专利是否会加入专利池或者被纳入并购取决于进入者的研发效率。当进入者研发效率较高时,新专利被其他方收购或者收购其他方以使整个市场形成一个企业对各方总是有利的。

第四,专利持有者之间的博弈阻碍了专利池和一体化的形成,而替代性专利的出现有利于专利池和一体化的形成。当所有专利持有者都进行独立许可时,只要对现有技术的改进有利可图,潜在进入者就会积极进行研发投资,导致相对落后的专利技术淘汰。因此,现有专利持有者会有较强激励组成专利池,导致非专利池成员进入市场的难度增加。这可以为规制政策提供启发,即政府可以为上游专利的潜在进入者提供各种形式的资助,提高潜在进入者的研发效率。

参考文献:

[1]SHAPIRO C.Navigating the patent thicket,cross licenses,patent pools,and standard setting[J].Social science electronic publishing,2001,1:119-150.

[2]董雪兵,史晋川.累积创新框架下的知识产权保护研究[J].经济研究,2006(5):97-104.

[3]唐要家,唐春晖.互补性创新模式下的许可合作均衡[J].财经科学,2008(8):69-76.

[4]LERNER J,TIROLE J.Efficient patent pools[J].The American economic review,2002,94(3):691-711.

[5]BRENNER S.Optimal formation rules for patent pools[J].Economic theory,2009,40(3):373-388.

[6]DEQUIEDT V,VERSAEVEL B.Patent pools and dynamic R&D incentives[J].International review of law and economics,2013,36(C):59-69.

[7]AOKI R,NAGAOKA S,et al.The consortium standard and patent pools[J].The economic review,2004,4:561-562.

[8]LANGINIER C.Patent pool formation and scope of patents[J].Economic inquiry,2011,49(4):1070-1082.

(责任编辑谭果林)

Separate License,Patent Pool and Integration:Firm Behavior in Cumulative Innovation

Jiang Xilin1,Dong Liang2,Yi Yanchun1

(1.Hubei Normal University,Huangshi 435002,China;2.Guilin University of Electronic Technology,Guilin 541004,China)

Abstract:In technological innovation activities,patent jungle which originates from patent licensing hinder the promotion of technological innovation and application process.This phenomenon is called tragedy of the anti-commons,which can be mitigated through the formation of patent pools or implementation of vertical integration.Formation of patent pool,vertical integration or other forms of integration is a Pareto improvement in the cumulative innovation of complementary,but the combination of patents and production companies as a business is the most efficient market results.An important obstacle to the realization of this result is the game between the patent holders,which forms a cooperative dilemma of patent licensing.When the high R&D efficiency potential competitors exist outside of upstream patents,the game between the original patent,patent developers and manufacturer will break the plight of the cooperation,which is conducive to the realization of efficient market outcomes.This provides ideas for public sector in regulatory policy.Public sector can provide various forms of support for the potential entrants to the upstream patents,the purpose of that is to improve the development efficiency of potential entrants.

Key words:Cumulative innovation;Tragedy of the anti-commons;Patent license;Integration

中图分类号:F403.6

文献标识码:A

作者简介:江喜林(1983-),男,湖北黄冈人,经济学博士,副教授;研究方向:技术创新管理、产业组织与企业组织。

收稿日期:2015-06-17

基金项目:国家社科基金一般项目“我国城镇化阶段的低碳发展路径研究”(14BJY068),教育部人文社会科学研究青年基金项目“农业支持政策执行机制及其优化研究”(15YJC790035)。