高校文化素质教育研究二十年①——基于中国知网(CNKI)1995-2014年1693篇文献的知识图谱分析

李明忠,魏丽颖,邵攀

(河北大学,河北保定071002)

高校文化素质教育研究二十年①——基于中国知网(CNKI)1995-2014年1693篇文献的知识图谱分析

李明忠,魏丽颖,邵攀

(河北大学,河北保定071002)

摘要:运用CiteSpace可视化软件对中国知网(CNKI)1995-2014年高校文化素质教育研究1639篇文献的科学计量和知识图谱表明:高校文化素质教育研究的发文量呈现前期快速增长后期稍显波动的趋势,研究机构呈现高度分散与相对集中的非均衡性分布特征,核心作者与核心机构之间呈现高度相关性;研究热点主要聚焦在“文化素质教育的内涵及其辨析”、“以理工科院校和高职院校为实施主体的高校类型”、“基于人才培养模式为核心的教学改革和课程设置”以及“校园文化活动是文化素质教育的重要载体”四个方面。文化素质教育内涵及其与思想政治教育等概念之间辨析的持续研究、高职院校文化素质教育研究以及文化素质教育课程体系建构研究作为目前高校文化素质教育研究的前沿和焦点,有待进一步加强和深化。

关键词:文化素质教育;教育思想;知识图谱;研究热点 是一篇文献研究内容和学术思想观点的高度提炼和概括,关键词频次的高低能在较大程度上反映某一学科或研究领域的关注程度和热点主题。通过对1995-2014年20年高校文化素质教育研究1693篇文献的关键词词频进行统计,并提取频次排名前30的关键词,统计结果如表3所示。

开展文化素质教育是20世纪末21世纪初我国高等教育改革与发展的一项重大举措。在高校文化素质教育工作实施20周年之际,站在新的历史起点上,有必要对20年来的高校文化素质教育研究成果进行系统梳理和回顾,以期把文化素质教育推向一个新的发展阶段,更好地为高等教育改革发展服务。

一、分析工具与数据来源

(一)分析工具:CiteSpace

知识图谱(Mapping Knowledge Domains)是以科学知识为对象,综合运用科学计量学、信息可视化技术、应用数学、图形学等学科的理论和方法来揭示科学知识发展进程与结构关系的一种图形。与传统的内容分析法相比,基于文献计量的科学知识图谱分析通过定量数据可以更加客观、直观、形象地展示单凭个人经验难以直观获得的前沿领域的总体图景、学术交流关系和发展演进规律,进而探寻某一学科或研究领域的热点主题和前沿趋势。[1]美国德雷塞尔大学计算与情报学学院教授陈超美(Chaomei Chen)博士于2004年开发的CiteSpace可视化软件,是目前学术界信息分析中最具特色和影响力的信息可视化软件,主要通过关键词共现分析、文献共被引分析、作者合作分析、机构合作分析等方法分析作者、关键词和共被引文献等信息,进而通过核心人物或关键文献探索特定阶段某一学科或研究领域的研究热点和发展趋势。本研究运用知识图谱方法,力图客观、直观、形象地揭示我国高校文化素质教育研究的研究热点和研究趋势,以期为高校文化素质教育研究及实践改革提供有益参考。

(二)数据来源

学术期刊作为最新研究成果发表和交流的重要平台,对其刊载的相关文章进行分析可以探寻高校文化素质教育研究的热点主题和前沿焦点。主要分为三步:第一步,数据搜集与筛选。在中国知网(CNKI)数据库(1995-2014)中,采用主题检索的方式,分别以“高校文化素质教育”和“大学生文化素质教育”为主题进行逐年检索,为保证数据搜集信度和分析效度,剔除重复的以及活动介绍、访谈、会议综述等文献,最终获得有效文献1639篇。检索时间为2015年2月6日。第二步,数据导出与转换。由于CiteSpace软件要求输入的文献格式是美国科学情报研究所数据库(ISI)文献的文本格式,与CNKI数据库自带的文献题录格式并不一致,需要进行转换。首先采用Ref Works软件将CNKI数据库中下载的文献题录格式导出,然后通过CiteSpaceⅢ自带的格式转化器将Ref Works格式转化为软件识别的ISI文本格式,随后再运用CiteSpace 3.8.R1完成基于关键词共现分析的知识图谱绘制。第三步,数据整理与分析。主要数值只有具有统计学意义才有价值,因此,在CiteSpace软件操作运行中,需要重点关注:

第一,时区分割。在CiteSpace中,一定要明确分析对象的时间跨度和单个时间分区的长度。本研究的时间区间为1995-2014年,即时间跨度为20年;单个时间分区为1年,即20个单个时间分区。

第二,阈限值的设定。阈限值的设定直接关系到节点和连线,进而关系到能否获得合适的图谱。陈超美认为,模块值(Q值)和平均轮廓值(S值)是知识图谱是否科学美观且聚类合理的主要评判标准。Q值大于0.3,其统计学意义是指划分出来的社团结构是显著的;S值大于0.5,意味着聚类一般认为是合理的,S值大于0.7,聚类则是高效率令人信服的。[2]经过反复调试,笔者采用C=3、CC=3、CCV=0. 15的阈限值(Q=0.5108,S=0.5866),其统计学意义是指关键词频次大于3次、关键词共现频次大于3次、共现率大于0.15,通过阈限值设定并提取出128个节点和314条连线,生成图2所示的高校文化素质教育研究关键词共现的知识图谱。

第三,节点的说明。节点在知识图谱中以年轮的形式呈现,年轮越大意味着频次越高,字体也越大;节点之间连线的粗细表示二者之间共现率的高低。

二、20年来高校文化素质教育研究的基本情况

(一)载文情况

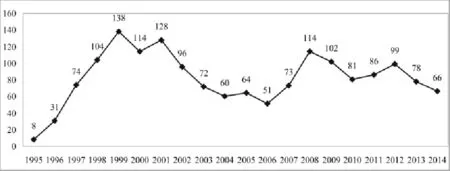

20年来,高校文化素质教育研究一直是我国高等教育研究领域的热点,发文量保持在较高水平。如图1所示,高校文化素质教育研究基本分为三个阶段,第一阶段是1995-1999年,发文量呈现井喷式增长,反映专家学者对该研究领域给予了高度关注;第二阶段是1999-2006年,发文量虽呈下降趋势,但最低的2006年仍有51篇文章,仍是一个研究热点,专家学者的研究热情趋于平缓和理性;第三阶段是2006-2014年,发文量在保持上升的同时趋于平稳,形成一个持续关注的研究主题。

图1 1995-2014年高校文化素质教育研究文献的分布情况

(二)核心机构

根据学术规范及期刊要求,大部分文章署名单位都具体到了院(系、所)、处(部)等二级单位,但也有少数文章署名为“某某大学”等一级单位。[3]为更加直观显示各单位发文情况,笔者以一级单位进行统计。20年间1693篇高校文化素质教育研究文章共有署名一级单位659个,约占全国高校总数的29.34%,反映该研究领域是各类高校普遍关注的一个研究主题;但机构之间发文量存在较大差异,表1为发文量9篇以上的核心机构,共23个,发文291篇,虽然机构数仅占3.49%,但发文量占论文总量的17.19%,大致表明我国高校文化素质教育研究力量呈现高度分散与相对集中的非均衡性分布特征。

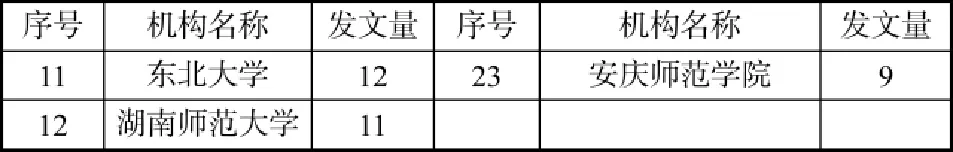

表1:高校文化素质教育研究的核心机构

续表1

从核心机构来看,主要分为五大类:一类是以教育部为代表的教育行政部门;一类是以华中科技大学、清华大学等为代表的理工科高校;一类是以文理科为主的北京大学、南京大学等综合性大学;一类是以南京邮电大学、华南农业大学为代表的行业类高校;一类是以顺德职业技术学院、无锡职业技术学院等为代表的高职院校。

高校文化素质教育研究发文较多的核心机构为华中科技大学、湖南大学、教育部、北京大学、清华大学等,他们对高校文化素质教育研究和实践给予了积极关注。教育部作为开展文化素质教育工作的国家教育行政部门,在直接领导、组织研讨、推行政策等方面发挥了主要作用。湖南大学、北京大学、清华大学等高校,不但具有悠久的办学历史和深厚的文化底蕴,而且形成了“理工文相融,科学教育与人文教育结合”的办学思路和人才培养理念,在文化素质教育方面产生了广泛影响。为更好地开展文化素质教育工作,“加强高等学校文化素质教育试点工作协作组”于1995年成立,华中科技大学为组长单位、北京大学和清华大学为副组长单位,南京大学为其所在片区的负责单位。由此可知,部分核心机构既是文化素质教育研究的重要力量,又是全国文化素质教育开展的主要领导单位和实践典型高校。

(三)核心作者

随着文化素质教育工作的深入开展,对文化素质教育给予高度关注和相关研究的专家学者不断增多,尤其是高产作者为文化素质教育的理论发展和实践指导做出了重要贡献。笔者以第一作者进行统计,表2为发文量4篇及以上的核心作者,共16人,可见,高校文化素质教育研究已形成较为集中的核心作者群。

高校文化素质教育研究的核心作者群主要分为三类:教育行政部门领导、高校领导以及专业研究者。周远清先后担任原国家教委副主任、教育部副部长、中国高等教育学会会长等职,是国家教育行政部门直接领导和负责文化素质教育工作的行政人员,对文化素质教育有独到认识并提出了一系列重要观点;曾任西北大学原校长并兼任清华大学教授的历史学家张岂之、原华中理工大学校长杨叔子等,他们作为其所在高校文化素质教育工作的主要负责人,分别从理论和实践两个方面对文化素质教育进行了深入研究;阎大伟、李运庆、冉昌光、周鸿、欧阳玉、杨棣等是专门从事高等教育研究或人文社科研究的学者,顾沛是文化素质类国家级精品课程《数学文化》、《大学文科数学》的负责人,对在数学公共课中推进科学与人文相融的文化素质教育模式进行了实践探索和理论建构。部分核心作者还是教育部高等学校文化素质教育指导委员会成员,诸如杨叔子为主任委员,张岂之、王义遒、胡显章、刘献君为顾问,俞步松为委员;作为教指委成员,他们为文化素质教育理论研究和实践指导做出了重要贡献,成为该领域具有高影响力的代表人物。

表2:高校文化素质教育研究的核心作者

由此可知,核心作者与核心机构之间呈高度正相关性。第一,核心作者群的三种分类大致反映了整个作者群,多以文化素质教育的领导者、组织者和实践者为主;第二,核心机构发文体现出向核心作者高度聚集的现状,揭示了核心作者多以高校文化素质教育负责人、实践者为主,进而反映文化素质教育是一个具有鲜明实践导向的教育思想。这两点充分说明高校文化素质教育呈现出“以理论引导实践、以实践丰富理论”的研究与实践紧密联系、互为交织、相互推进的特点。[4]

三、基于关键词共现的高校文化素质教育研究热点

表3:高校文化素质教育研究的高频关键词

两个和两个以上关键词在同一篇文献中共同出现的情况通常被广大学者们称之为关键词共现。关键词共现的次数越高表明它们之间的研究主题越接近,关系也越紧密。通过统计关键词共现的次数,构建关键词共现矩阵,进行聚类分析,可以揭示某一学科或研究领域的热点主题及其之间的相互关系。在设定阈限值后,通过可视化软件CiteSpace3. 8.R1进行关键词共现统计,最终生成20年来高校文化素质研究关键词共现的聚类知识图谱,如图2所示。

图2 1995-2014年高校文化素质教育研究关键词共现的知识图谱

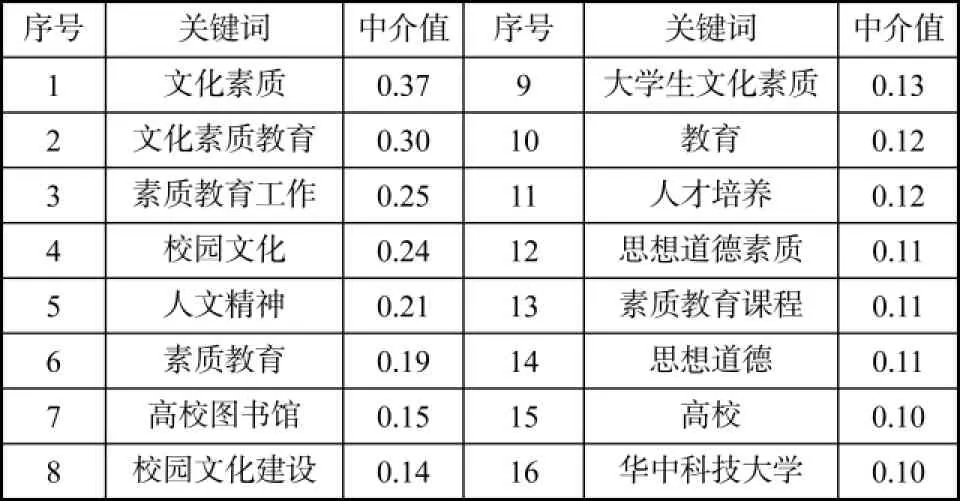

虽然根据图2中节点的大小寻找关键节点,可以揭示我国高校文化素质教育研究的热点主题,如“文化素质”、“文化素质教育”、“大学生”、“校园文化”等节点相对较大,也是主要研究焦点,但以“大学生”为例,虽节点较大,但只是反映研究对象而已,对研究内容、学术观点或研究方法都没有涉及,并不能准确揭示研究热点。与之相比,节点的中介值能反映该节点在整个网络中发挥中介作用的程度,也就是说,如果没有这个节点或节点中介值小,其他两个节点就无法连接交流或交流能力弱。因此,节点中介值代表知识图谱中该节点连接起来的信息量,其值越大连接的信息量越多,对整个网络资源的控制程度越高。其中,中介值大于0.1的节点为关键点,在知识图谱中发挥着关键作用,统计结果详见表4。

表4:高校文化素质教育研究的高中介值关键词

综合分析关键词频次、节点大小以及节点中介值可知,1995-2014年间高校文化素质教育研究热点主要聚焦在“文化素质教育的内涵及其与相关概念之间的辨析”、“以理工科院校和高职院校为实施主体的高校类型”、“基于人才培养模式为核心的教学改革和课程设置”及“校园文化活动是文化素质教育的重要载体”四个方面。

(一)文化素质教育的内涵及其与相关概念之间的辨析

“文化素质教育的内涵及其与相关概念之间的辨析”这一聚类包括“文化素质”、“文化素质教育”、“素质教育”、“人文精神”、“思想道德素质”、“思想政治教育”、“通识教育”等关键词。值得注意的是,这一聚类贯穿高校文化素质教育研究20年的始终,充分说明文化素质教育的内涵及其辨析是该研究领域的永恒主题。

文化素质教育的内涵理解及其与相关概念的辨析是伴随着文化素质教育的实践推进逐步展开的。学者们的研究主要集中在三方面:第一,知识、能力、素质及其相互关系,是文化素质教育研究中的一个重要理论问题。文辅相有较为清晰的认识:“知识是形成能力和素质的基础。然而,知识并不等于能力和素质。知识只有通过内化才能转化为素质,能力则是知识内化后并经实践锻炼外显的结果,或者说是素质的外显。反过来说,内隐形式的能力或者智慧是素质的重要组成部分。”[5]第二,针对素质、素质教育和文化素质教育的关系,学者们普遍认为,素质包括思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质等;素质教育是一种教育思想、教育观念,是“以提高人的素质为目的”的一种教育;文化素质教育是全面素质教育体系的一个内在组成部分,是实施全面素质教育的切入点和突破口。[6]第三,文化素质教育与思想政治教育、通识教育、专业教育的关系。文化素质教育的核心主旨是“文化育人”,与国家相关政策中提及的“以人为本”、“育人为本”和“立德树人”的教育理念保持高度一致,充分说明文化素质教育是对党的教育方针认识的深化与发展。王义遒等学者认为,文化素质教育贯穿大学教育的全过程,它既是一种新的教育思想观念,也是一种教育模式,具有可操作的运行方式;通识教育则是大学教育的一部分或一个阶段,是作为专业教育之外的一个单独教育模块来实施,是作为专业教育的先导和补充而存在,其主要实施方式是开设通识课程。由此来看,文化素质教育是更为宽泛的概念,它在一定程度上也包含专业,结合专业教学进行人文教育是深化大学文化素质教育的关键。

虽然学者们从不同角度对文化素质教育概念进行多元阐释,但通过文化素质教育与相关概念的辨析可知:文化素质教育不仅是一种教育模式,也是一种教育思想理念,更是“中国高等教育思想和实践的一种本土化的创新”[7]。

(二)以理工科院校和高职院校为实施主体的高校类型

“以理工科院校和高职院校为实施主体的高校类型”这一聚类包括“工科院校”、“华中科技大学”、“周远清”、“杨叔子”、“高职院校”、“高职教育”等关键词,体现了理工科院校和高职院校是开展文化素质教育的主要高校类型,华中科技大学、杨叔子以及周远清在其中发挥了积极的领导和推动作用。

20世纪50年代初的院系调整,造成高校学科门类单一、专业划分过细,再加上过早的文理分科和重理轻文的“工具意识”,导致人才培养中存在着“过弱的文化陶冶,过窄的专业教育,过重的功利导向,过强的共性制约”等问题[8],在理工科院校尤为突出。自20世纪80年代起,华中科技大学的专家学者开展了一系列调查研究,对文化素质教育的重要性、目标、要求和实施途径等进行深入探讨。因此,文化素质教育活动首先在华中科技大学等理工科院校得到高度重视并开展起来,随后推广到其他各类高校。王义遒认为,“理工科院校由于学科单一、人文社会科学课程少、校园文化氛围弱等原因,在文化素质教育实施之初最为活跃,而部分综合性大学因为文理学科实力强、人文课程与讲座丰富、校园活动丰富等,反而有点淡漠”[9]。在时任原华中理工大学校长的中国科学院院士杨叔子和周远清、王义遒等人的积极倡导下于1995年正式开展全国高校文化素质教育工作,时至今日,随着文化素质教育的普及深化,文化素质教育已经进入新的发展阶段。

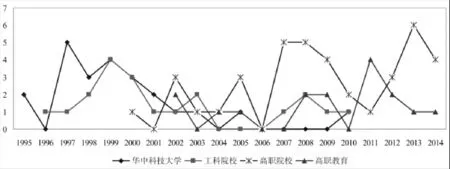

通过对1995-2014年“华中科技大学”、“工科院校”、“高职教育”和“高职院校”四个关键词频次的变化情况可以看出,如图3所示,20年来文化素质教育实施主体经历了最初以理工科院校为主到目前高职院校活跃的发展特点。随着经济快速发展和产业结构升级,各个岗位对人员的素质要求不断提高,高职院校人才培养模式需要进行积极改革。因此,越来越多的地方应用型高校和高职院校相继加入文化素质教育活动行列,努力提高学生的人文素养和综合素质。学者们深入探讨高职院校开展人文教育的重要性和必要性、对高职院校通识教育的实施现状和课程设置进行实证调查、提出人文教育与专业教育相结合的有效途径。

图3 1995-2014年“华中科技大学”、“工科院校”、“高职教育”、“高职院校”四个关键词频次的变化情况

(三)基于人才培养模式为核心的教学改革和课程设置

“基于人才培养模式为核心的教学改革和课程设置”这一聚类包括“人才培养”、“教育内容”、“人文社会科学”、“素质教育课程”、“教学改革”、“课程体系”、“文理渗透”等关键词,反映出通过积极改革教育内容提高人才培养质量的目的,体现了高校应培养什么样的人以及怎样培养人这一根本使命。

1998年教育部颁布的《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》明确提出:加强文化素质教育,促进教育和思想观念的转变,推进高校人才培养模式、课程体系和教学内容的改革,培养高质量的人才。因此,基于教学改革和课程设置将文化素质教育贯穿于高素质、创新性人才培养模式全过程是必由之路。

(四)校园文化活动是文化素质教育的重要载体

“校园文化活动是文化素质教育的重要载体”这一聚类包括“校园文化”、“素质教育工作”、“高校图书馆”、“途径”、“文化活动”、“校园文化建设”、“校园文化氛围”等关键词,充分体现了校园文化及其建设是文化素质教育活动实施的重要形式,并与人才培养改革成为文化素质教育的两大主要途径。

“校园文化是学校各种风气和精神的集中体现。”[10]“办大学就是要办一个氛围。”[11]学校对学生的影响是潜移默化的,营造良好的自然环境和人文氛围以凸显环境育人的“化育”作用十分重要。研究者们针对校园文化的内涵和重要性、校园活动的类型和育人价值、高校图书馆的作用、社会实践活动的价值和意义、三个课堂之间的关系、大学文化建设、办学特色的内涵与提升等方面进行相关研究。校园文化活动作为文化素质教育的重要载体,充分体现出文化素质教育鲜明的实践导向,这与实践是提高大学生素质的重要途径、内化是大学生素质形成的关键相一致。因此,只有开展多种形式的校园活动和社会实践活动,才能将文化素质教育融入大学生的学习和生活实践,引领他们更好地投身到服务社会和报销祖国的社会实践之中,进而通过社会实践实现知识向能力、素质的转化,在服务社会的过程中提升思想境界。[12]

四、基于高突现值关键词的高校文化素质教育研究前沿与研究趋势

突现值表征某一关键词突然出现的程度,特定时段内关键词突现值越高,越说明该主题是这一时期得到高度关注的研究前沿。笔者提取截至2014年突现值仍保持活跃的关键词,共11个,按时间顺序进行排序,结果详见表5。由表5可知,目前高校文化素质教育研究前沿大致可分为三类:第一,文化素质教育内涵及其与相关概念之间辨析的持续研究;第二,高职院校文化素质教育研究;第三,文化素质教育课程体系建构研究。

第一,文化素质教育内涵及其与相关概念之间辨析的持续研究包含的关键词有“文化素质教育”、“大学生文化素质教育”、“思想政治教育”等。如前所述,文化素质教育内涵及其辨析贯穿20年研究的始终,是该研究领域的热点主题。2004年8月26日颁发实施的《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》是新时期加强和改进大学生思想政治教育的纲领性文献,为深化全面素质教育、推进文化素质教育工作指明了方向,随后开始形成一个新的研究高潮。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出“育人为本,德育为先”是教育工作的根本要求;党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神强调,要全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,加强社会主义核心价值体系教育;这一系列政策文件和会议对高校全面实施素质教育、加强文化素质教育、提高人才培养质量提出了更新更高要求。综上,文化素质教育与思想政治教育之间紧密联系、相互交织,保持文化素质教育与思想政治教育的有机融合,既反映出素质教育尤其是文化素质教育具有丰富内涵和多样形态,又表明人们力图从不同侧面来开展活动。[13]因此,整合全校各种教育资源、强化文化素质教育的多种形式,既需要我们对文化素质教育内涵及其与相关概念之间辨析予以正确认识,更需要学者持续加大研究力度。

第二,高职院校文化素质教育研究包含的关键词有“高职院校”、“高职”、“高职教育”。随着文化素质教育工作的深入推进,逐步从理工科院校、综合性大学、行业类高校向高职院校推广。国务院于2005年颁布的《关于大力发展职业教育的决定》要求不断改革人才培养模式、增强人才综合素质、提高教育质量。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》及随后颁发的《关于加快发展现代职业教育的决定》、《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》等政策文件要求进一步开展提高技能型人才的文化素质、凸显立德树人的高职实践,高职院校对文化育人、文化素质教育越来越重视。为进一步加强对职业院校文化素质教育的宏观管理和指导,充分发挥专家队伍的研究、咨询和指导作用,在2011年、2012年分别成立了全国高职院校文化素质教育协作会和教育部职业院校文化素质教育指导委员会。目前,随着一批地方高校向应用技术型高校转型,在考虑应用型人才培养模式、满足社会需求、提高大学生就业率的同时,如何转变对“技术教育”的偏颇认识、在专业教学中渗透人文教育、在校企协同培养中强化职业素养、彰显职业人文特色的校园文化、提高教师的职业人文教育能力将成为该研究领域的一个新焦点和趋势。

第三,文化素质教育课程体系建构研究包含的关键词有“课程”、“创新”、“课程体系”等。目前,文化素质教育已纳入高校本科教学质量和教学改革工程之中。教育部于2009年11月召开“高等学校文化素质教育课程建设与教学改革专题研讨会”,对文化素质教育课程建设的重要性、理念与方法,国外高校通识教育的体系架构与课程建设,以及部分高校文化素质教育课程建设的典型经验等进行交流和研讨。[14]文化素质教育课程体系是人才培养模式改革的重要内容,是开展文化素质教育的主要途径,还是保障文化素质教育质量的重要举措。其中,文化素质教育课程体系的标准与定位、通识教育与专业教育结合方式、师资队伍素质建设路径、文化素质教育课程在不同类型高校的建设原则与开发模式等是建构科学合理的文化素质教育课程体系的重要研究课题,亟待加强。

表5:高校文化素质教育研究的高突现值关键词

五、结语

20年来,高校文化素质教育研究是高等教育研究领域中的重要热点之一,贯穿文化素质教育工作的始终。作为一个具有鲜明实践导向的教育思想,文化素质教育研究和实践紧密结合,形成了“以理论引导实践、以实践丰富理论”二者相互结合、相互推进的特点,从而使文化素质教育理论富有旺盛的生命力。

在高校文化素质教育实施20周年之际,运用科学知识图谱可视化技术为系统梳理和分析20年间高校文化素质教育研究热点及发展趋势提供了一种新的研究思路,但本文只是以CNKI数据库的期刊文章为研究对象,未对专著、学位论文等文献进行分析,而且也只是以高校文化素质教育和大学生文化素质教育为主题词进行检索,并未涉及其他主题词或检索方式,只能管窥我国学者关于高校文化素质教育的部分研究现状。我们相信高校文化素质教育工作将再次掀起一个新的高潮,也期待有更多学者从不同视角对该研究领域展开深入探讨。

参考文献:

[1]易高峰,刘盛博,赵文华.《高等教育研究》研究热点及其知识基础图谱分析[J].高等教育研究,2009,(10):74-80.

[2]陈悦,等.引文空间分析原理与应用:CiteS-pace实用指南[M].北京:科学出版社,2014:24.

[3]赵俊芳,姜帆.我国大学制度研究热点、趋势及理论基础的知识图谱分析[J].高等教育研究,2014,(9):16-25.

[4]余东升,尹晓龙.以理论引导实践以实践丰富理论——华中科技大学教育科学研究院的文化素质教育研究[J].高等教育研究,2010,(9):49-55.

[5]文辅相.论素质与素质教育[J].中国高教研究,1997,(6):19-22.

[6][11]刘献君.实践研究相互推进——华中科技大学十年文化素质教育回顾[J].高等教育研究,2005,(3):1-6.

[7]杨叔子,余东升.文化素质教育与通识教育之比较[J].高等教育研究,2007,(6):1-7.

[8]文辅相.我国本科教育目标应当作战略性调整[J].高等教育研究,1996,(6):12-16.

[9]王义遒.文化素质教育与通识教育关系的再认识[J].北京大学教育评论,2009,(3):99-111.

[10]乔佩科.校园文化培育大学生社会责任感的“四维模式”[J].现代教育管理,2014,(2):104-107.

[12][13]欧阳康.新时期大学生文化素质教育及其实践导向[J].教育研究,2012,(2):8-13.

[14]启彬.教育部“文化素质教育课程建设与教学改革专题研讨会”在我校隆重举行[EB/OL]. http:// seu. cuepa. cn/show_more. php?doc_id=248843,2015-03-05.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨玉)

Review on Twenty Years’Cultural Quality Education Research in Colleges and Universities

LI Mingzhong,WEI Liying,SHAO Pan

(Hebei University,Baoding Hebei 071002)

Abstract:The study based on 1639 papers of CNKI database from 1995 to 2014,by bibliometric analysis with using CiteSpace to explore knowledge domain map and research hotspot of cultural quality education research. The results show that the number of published papers presents a trend of rapid growth in the early stage and slight undulation in later period,research institutes takes on the feature of unbalanced distribution,which is both highly dispersed and relatively centralized,and core authors and core institutions are highly related to each other. The research hotspot mainly focus on four aspects, such as the connotation and discrimination of cultural quality education,the types are university of science and technology and vocational college,education reform and curriculum setting based on talents training mode,and campus’cultural activity as an important carrier of cultural quality education. As the focus and frontier of cultural education research at present,the continuing research on the connotation of cultural quality education,the research on vocational colleges’humanistic education,and the research on construction of cultural quality education curriculum system remain to be further strengthened.

Key words:cultural quality education;educational ideology;mapping knowledge domain;research hotspot

作者简介:李明忠(1979-),男,山东莱芜人,河北大学教育学院副教授,博士,主要从事高等教育管理、比较高等教育研究;魏丽颖(1991-),女,河北秦皇岛人,河北大学教育学院硕士生,主要从事高等教育理论、高等教育管理研究;邵攀(1992-),女,河北邢台人,河北大学教育学院硕士生,主要从事高等教育管理、比较高等教育研究。

基金项目:①国家社会科学基金2011年度教育学青年课题“高校优秀辅导员的成长规律与培养策略研究”(CIA110142)。

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)02-0032-08